- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2231 プロレス・格闘技・武道 『骨の髄まで』 武藤敬司著(ベースボール・マガジン社)

2023.04.19

『骨の髄まで』武藤敬司著(ベースボール・マガジン社)を読みました。「武藤敬司のラストメッセージ」というサブタイトルがついています。本書は「週刊プロレス」に2021年4月28日号から連載された「武藤敬司の骨の髄まで」をもとに、加筆修正し、一部項目を追加して単行本化したものです。

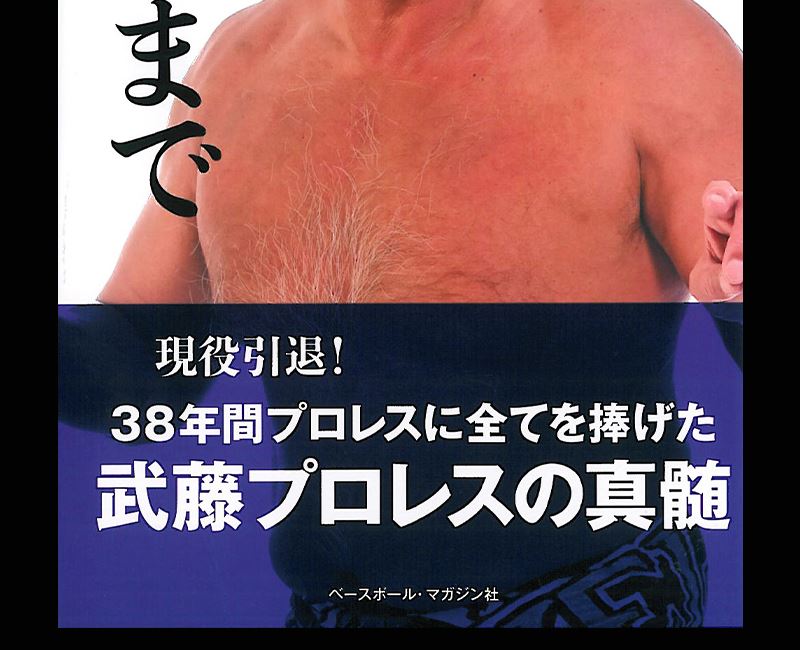

本書の帯

本書の帯

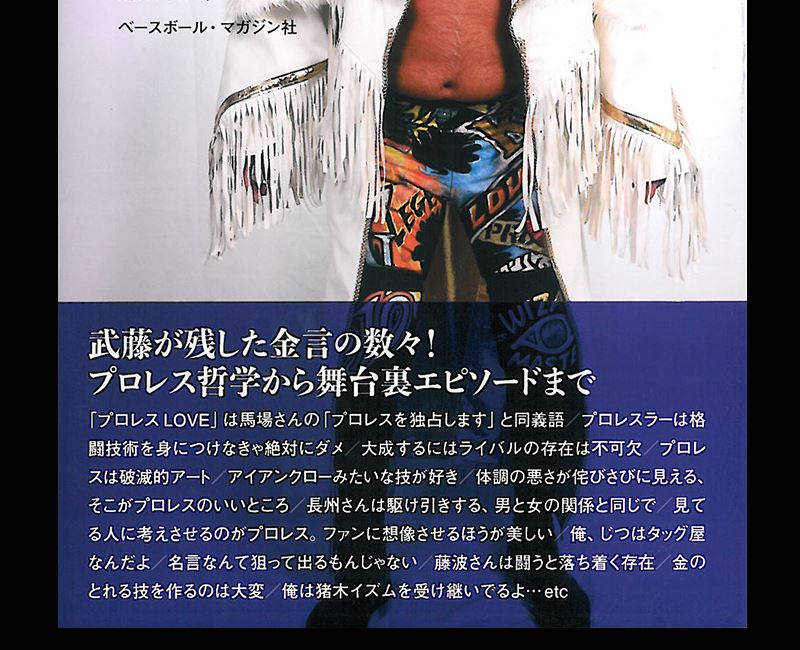

本書のカバー表紙は著者の上半身裸の写真が使われ、帯には「現役引退! 38年間プロレスに全てを捧げた武藤プロレスの真髄」と書かれています。また、帯の裏には「武藤が残した金言の数々! プロレス哲学から舞台裏エピソードまで」として、「『プロレスLOVE』は馬場さんの『プロレスを独占します』と同義語/プロレスラーは格闘技術を身につけなきゃ絶対にダメ/大成するにはライバルの存在は不可欠/プロレスは破滅的アート/アイアンクロ―みたいな技が好き/体調の悪さが侘びさびに見える、そこがプロレスのいいところ/長州さんは駆け引きする、男と女の関係と同じで/見てる人に考えさせるのがプロレス。ファンに想像させる方が美しい/俺、じつはタッグ屋なんだよ/名言なんて狙って出るもんじゃない/藤波さんは闘うと落ち着く存在/金のとれる技を作るのは大変/俺は猪木イズムを受け継いでいるよ…etc」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、「プロレスっていうのは十人十色の世界。ここに書いてあることは、俺には俺のこういう『バイブル』があるってことを示しただけで。38年間、プロレスやって培ってきて得た俺の考えだから。プロレスLOVEにあふれた一冊、しっかり読んでくれよ。(武藤敬司)」と書かれています。

著者は、1962年12月23日、山梨県富士吉田市出身。84年10月5日、新日本プロレスでデビュー。若手時代から類まれなる身体能力で頭角を現し、同期の蝶野正洋、橋本真也との「闘魂三銃士」として注目を浴びました。「天才」の異名をほしいままにし、新日本のエースとして活躍。もう1つの顔であるグレート・ムタはアメリカと日本で絶大な人気を博しました。2002年1月に全日本プロレスに電撃移籍すると、同年10月には社長就任。13年5月に全日本を退団すると、同年7月にWRESTLE-1を旗揚げ。20年4月で同団体が活動休止となるとフリーとしてNOAH参戦。21年2月に同団体所属となりました。主要獲得タイトルはIWGPヘビー級王座、三冠ヘビー級王座、WRESTLE-1王座、GHCヘビー級王座、IWGPタッグ王座、世界タッグ王座、GHCタッグ王座。

2023年2月21日、東京ドームで内藤哲也との引退試合に挑みました。最後は内藤の必殺技・デスティーノで敗れましたが、試合後「まだ少しエネルギーも残ってるし、灰にもなっていない。どうしてもやりたいことがひとつある」と、ゲストで来場していた闘魂三銃士の盟友・蝶野正洋を「俺と戦え」とリングに呼び込みました。蝶野のシャイニングケンカキックからのSTFでタップアウト負けし、まさかの2連敗で38年4ヵ月のプロレス人生に幕を下ろしたのです。著者の試合を間近で見届けた新日本の棚橋弘至は涙声で感動を伝え、「引退試合で2回負ける人ってなかなかいない。あれは後輩へのマウントですよ(笑)」と冗談交じりに話していたといいます。

アマゾンの「内容紹介」には、「『週刊プロレス』に語り残した武藤プロレスの真髄」として、「武藤敬司が『プロレスLOVE』『技』『団体対抗戦』『長州力』『アントニオ猪木』…など、テーマに沿って、プロレスをざっくばらんに語りつくす。現役人生で培った独自のプロレス哲学、豊富な経験談、選手たちの舞台裏エピソードが満載。現役引退を決意するまでの気持ちの変化も語られている。2021年4月から始めた『週刊プロレス』の人気連載を単行本化。本書でしか読めないオリジナルテーマも新規収録」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

プロレスLOVE

師弟関係

ライバル

ムーンサルト・プレス

タッグ

リーグ戦

日本プロレス70周年

藤波辰爾

プロレス大賞

団体対抗戦

試練

ケガ

新日本プロレス

馳浩

第三世代

マイクアピール

チャンピオンベルト

技

ユニット

全日本プロレス

トレーニング

入場テーマ曲

アントニオ猪木

長州力

「プロレスLOVE(前編)」では、2000年代前半のプロレスが格闘技におされた時代について、「かつて猪木さんは異種格闘技戦などで、ある意味、格闘技を利用してましたよね」というインタビュアーの発言に対して、著者は「猪木さんは格闘技というカテゴリーを利用して這い上がってきたんだよ。だけどこのころは逆に格闘技に(プロレスが)利用されてた」と語ります。インタビュアーが「当時の武藤選手は格闘技に関しては距離を置いてましたよね」と言えば、著者は「まるっきり別物だって意識が最初からあったからね」と語っています。

プロレス界に入ったスタート地点からそんな意識があったそうで、著者は「俺はそんな経歴を残しちゃいないけど柔道をやってた。坂口(征二)さんとかはあっちで頂点とったりしてる。マサ(斎藤)さんや長州(力)さんなんかはレスリングでオリンピックまで出てる。馳もそうか。競技としてやっていたヤツはそっちに走らないよ。競技って本当キツいから。大変な世界。競技をとことんやってきたひとは、そういう発想にならないだろうな」と言うのでした。

「『プロレスLOVE』のおかげで純粋にプロレスを追求できる業界になった」では、著者は「俺が残したちょっとした功績として、プロレスラーたちが純粋にプロレスだけを追い求めていけるプロレス界になってると思うよ。いまは、俺らの時代はまた違ったから。俺がプロレス界に入ったはじめなんてUWFがあったり。そんなのがプロレス内にあったんだから。パンクラスもできちゃったりゴッチャの状態のなかで、いまは淘汰されたからプロレスLOVEのレスラーからしたら居心地いいと思うよ。そういう意味でこのようなプロレス界にした功績はあると思う」と述べます。これを受けて、インタビューも「たしかにあのとき武藤選手が『プロレスLOVE』を掲げなければ、業界からもっと格闘技方向へ流れていた可能性もありますね」と言うのでした。

「プロレスLOVE(後編)」では、インタビュアーの「いまの選手からは『プロレスLOVE』みたいな秀逸なコピーは出にくい気がします」という発言に対して、著者は「36年前だよ。俺が『プロレスとはゴールのないマラソン』って言ったの。いまだに生き延びてるワードだろ。長州さんも『ど真ん中』『噛ませ犬』。そういうボキャブラリー…とは違うかもしれないけど、心のちょっとしたところから出る言葉。いまの子たちは言わされた感があるよな」と言えば、インタビュアーは「いまの選手の方がSNSがあって、自分の言葉をいくらでも発信できるはずなのに…」と言います。すると、著者は「プロレスってやっぱり性格が出るよ。なんだかんだ長州力のコメントのほうがおもしれえんだ、いまの選手より。ツイッターで『飛ぶぞ』なんていまの若者に受けてるんだから。なんなんだよ、『形変えるぞ』って(笑)。かといって、いまのプロレス界が長州力タイプでいいかっていったら、それは絶対違う(苦笑)」と語るのでした。

「ムーンサルトプレス(前編)」では、コーナーポストから宙返りをして相手に両膝を叩きつける大技・ムーンサルトプレスを多発しすぎた結果、人工関節を入れた著者が、「プロレスを始めたころから言ってるけど、プロレスはアート。昔の絵画とかベートーベンの音楽とか、本当の芸術ってなにか残すためには破滅的なものが必要というか。破滅主義者みたいな、芸術家ってそういう部分あったりするんだよ。それはいけないと思うけど、あのときはそういう感覚が上回ってしまったから」と語っています。

インタビュアーの「ムーンサルトに代わるものはなかなかできないですよね」という発言に対しては、著者は「新しいものがあればいいけど、説得力を作るのは本当難しい。俺がやれる技って、いまの若いヤツもみんなできるわけで。いまはプロレス界も小型化して、動き自体が軽業師みたいな説得力の作り方が主流になってる。でも、俺はもともと握力が強かったから、フリッツ・フォン・エリックの鉄の爪とか、ああいう技好きなんだよ。俺、テキサスでやってたときは鉄の爪がフィニッシュだったし(笑)」と語っています。

「リーグ戦(後編)」では、闘魂三銃士が世に出るきっかけとなったG1クライマックスについて、インタビュアーが「8選手だけ出た最初のG1は秀逸でしたね。白星配給係的存在がいない」と言えば、著者は「それで蝶野が優勝したんだもんな」と言います。以下、「大穴でした。長州さんの全敗も衝撃でしたが、その5年後には全勝優勝しています」「そんなの関係ねえんだよ、長州さんは(笑)あの年の決勝は絶対俺が勝つと思われてただろうな。それで蝶野が勝ったから座布団が飛んだんだよ」「予想外すぎる結果でした」という会話が交わされます。

また、著者が「リーグ戦の決勝って正直誰でもいい。誰でも盛り上がる(笑)」と言えば、インタビュアーは「蝶野選手はあの優勝ですごく株を上げました」と言い、「蝶野だけじゃなくて闘魂三銃士のステータスが上がったのはあのG1だよ」「逆に言うとG1がいまも続いているのは、第1回の三銃士の活躍のおかげとも言えます」「俺はのちに中西、永田とか後輩と決勝やったけど、第1回は長州力が踏み台になってくれた。(ビッグバン・)ベイダーとかも。で、俺たちはその踏み台をちゃんと踏み台にしたんだよ」「それは深い言葉ですね」という会話が交わされています。

「全日本プロレス(前編)」では、2002年から2013年まで在籍し、社長を務めた時期もある全日本プロレスについて振り返ります。インタビュアーの「もともと一国一城の主になりたい気持ちはあったのですか?」という質問に対して、著者は「あった。40歳くらいはメドだと。肉体的にもプロレスラーとしては。そこからあとを考えなきゃいけない分岐点がそのくらい。プロレスをやめたらどうしようかって。柔道整復師の免許ももってるから接骨院でもやろうかとか。でも同級生は20代からやってて、40歳から始めたら20年の差は埋められない。じゃあ、どうしたら生きていけるか。体が動かなくなってもプロレスの世界に携わってたら生きていけると思って、全日本プロレスに行ったんであって」と答えています。

「全日本プロレス(後編)」では、古巣である新日本と全日本を比較して、著者は「昔から新日本はいろんなことやるじゃん。全日本はやっぱり馬場さんなんだよ。力道山の継承は馬場さんがしてて、馬場さんだからこそアメリカでもNWAとかちゃんとした組織と提携してビジネスできた。だけど猪木さんは違う。保守本流は馬場さんだけど、猪木さんは反骨精神で這い上がった。発想というか、その猪木イズムは受け継いでるよ、自分の中で」と語ります。

インタビュアーの「その猪木イズムを社長として全日本で活かした?」という質問には、「うん。最終的には猪木さんの背中見てるんだな、なんて思いながらこんにちまで生きているよ」と答え、インタビュアーの「新日本は脱猪木をして組織として成功しましたよね」という発言には「わかんない。俺の中では止まってるわけだから。20数年前から、猪木新日本プロレスしかイメージないけどね、俺は」と語るのでした。この著者の発言には深く共感し、感銘を受けました。やはり、武藤敬司もアントニオ猪木の愛弟子だったのです!