- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

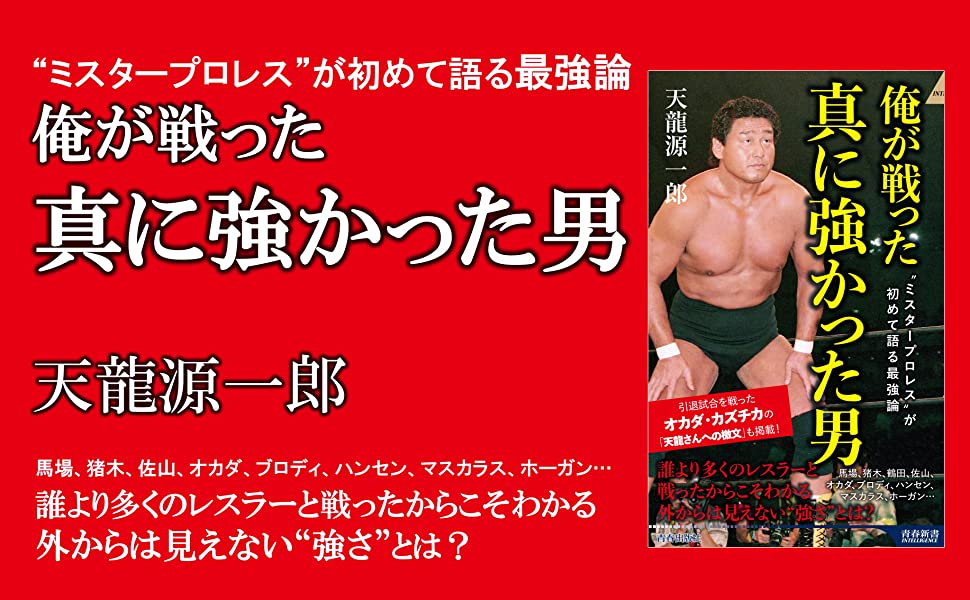

No.2203 プロレス・格闘技・武道 『俺が戦った 真に強かった男』 天龍源一郎(青春新書INTELLIGENCE)

2023.01.05

アントニオ猪木さんが亡くなり、本当に寂しい限りです。大いなる「猪木ロス」を感じていますが、猪木さんや馬場さんが亡き後も、両雄からフォール勝ちを奪った天龍源一郎が「昭和プロレスの語り部」として残っています。その天龍の新著『俺が戦った真に強かった男』(青春新書INTELLIGENCE)を読みました。サブタイトルは「”ミスタープロレス”が初めて語る最強論」です。

著者は、本名・嶋田源一郎。1950年、福井県勝山市出身。63年12月に大相撲の二所ノ関部屋に入門。最高位は前頭筆頭。76年10月、相撲を廃業し、全日本プロレスに入団。同年11月、デビュー。80年代後半、天龍革命を起こし、一大ムーブメントを巻き起こしました。90年、SWSに移籍。その後、WARなどを経て、2010年4月に天龍プロジェクトを旗揚げ。15年11月15日、天龍プロジェクト両国国技館大会でのオカダ・カズチカ戦を最後にリングを降りました。獲得タイトルは、三冠ヘビー級王座、IWGPヘビー級王座など多数。主な受賞歴は、「プロレス大賞」MVPを4回、ベストバウトを9回受賞しています。

本書のカバー表紙には、「引退試合を戦ったオカダ・カズチカの『天龍さんへの檄文』も掲載!」「馬場、猪木、鶴田、佐山、オカダ、ブロディ、ハンセン、マスカラス、ホーガン…誰より多くのレスラーと戦ったからこそわかる外からは見えない”強さ”とは?」と書かれています。また、カバー前そでには、「ミ見るだけじゃわからない強さも間違いなくある。半世紀以上もの間、たくさんの男たちと肉体言語で語り合ってきた。土俵の上、リングの上でのしのぎを削ってきたからこそわかる戦う男たちの本当の強さを、その痛みとともに体に刻み込んできた。この本を通して、俺が身をもって感じてきたプロレスラー、力士たちの生きざまを伝えていこうと思う」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

アマゾン「内容紹介」には、「ジャイアント馬場・アントニオ猪木の二大巨頭、ブロディ・ハンセン・ホーガンらレジェンド外国人レスラー、ジャンボ鶴田・長州力・藤波辰爾ら同世代のレスラー、三沢光晴ら四天王、武藤敬司ら闘魂三銃士、髙田延彦、北尾光司、小川直也、佐山サトル、現在のトップレスラー・オカダ・カズチカまで、誰よりも多くのレスラーと戦ってきた”ミスタープロレス”天龍源一郎。そんな天龍が、50年超の力士・プロレスラー人生を振り返って、実際に戦ったからこそわかる”真に強かった男”を、その対戦エピソードとともに初めて明らかにした、プロレス・格闘ファン垂涎の一冊」とあります。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

プロローグ――実際に闘った者にしか

わからない”強さ”がある

第1章 頭脳的で本当に強い! と感じた男

第2章 ハートが本当に強い! と感じた男

第3章 技術的に本当に強い! と感じた男

第4章 肉体的に本当に強い! と感じた男

第5章 人間的に本当に強い! と感じた男

エピローグ――結局、誰が”一番”強かったのか

【特別寄稿】

「天龍さんへの檄文」

オカダ・カズチカ(新日本プロレス)

「プロローグ――実際に闘った者にしかわからない”強さ”がある」の「実際に闘った者だけがわかる真の強さ」では、見るだけではわからない強さも間違いなくあるとして、著者は「「半世紀以上もの間、たくさんの男たちと肉体言語で語り合ってきた。汗を流し、泥にまみれ、時に血を流しながら土俵の上、そしてリングの上でしのぎを削ってきたからこそわかる戦う男たちの本当の強さを、その痛みとともに体に刻み込んできた」と述べています。

「プロレスはショーなんだろう」「勝敗が決まっているんでしょ?」「プロレスなんて……」などと言われて、後ろ指を指されることがあるプロレスは、しかし70年を超えていまなおファンを魅了し、熱狂に誘う最高のエンターテインメントだと著者は確信しています。では、何がファンを引きつけるのかといえば、「強さ、感情、哲学、好悪、執念、人生。闘いに生きる男たちのすべてがリングにあるからだ。プロレスは伝承文化。俺はこの言葉をよく使う」と述べます。まさに、プロレスは伝承文化であると、わたしも思います。

第1章「頭脳的で本当に強い! と感じた男」では、プロレスが力任せで白黒つく職業だったら、よっぽど簡単だっただろうとして、著者は「相撲からプロレスに来たばかりの頃、『よーいドンで勝負したら負けやしねぇよ』と何度も負け惜しみを口にしていた。師匠であるザ・グレート・カブキさんには『そんなこと言ったってお客がいるんだからそういうわけにはいかねぇよ』とそのたびに諫められたものだ。じゃあ何が必要か。お客が何を求めているかを感じ取ることができる感性やセンス、間合い……。なかなか言葉で教えることができない持って生まれたものがプロレスの世界でトップに立つには必要不可欠だし、練習や試合を通していろんな技や対応力を身につけていくことも大事だ」と述べます。

もっと言えば、頭脳、考える力、そしてプロレスに対する信念が必要であるといいます。カブキは「プロレスはバカじゃできない。利口じゃできない、中途半端じゃなおできない」と言っていたそうですが、まさにその通りです。起きた時から布団に入るまで、とにかくプロレスのことを考えて、己のプロレスを確立したレスラーじゃなきゃ本当の意味でトップに立つことはできない」と述べています。

本書では、著者が実名でプロレスラーたちを論じています。まずは、”超獣”ブルーザー・ブロディ。著者は、「彼はともに来日していたスタン・ハンセンと一緒に、試合前にとにかくスクワットをやっていた。2人で1時間も2時間も黙々とね。彼らが世に出始めた頃、プロレス界はまだアメリカン・プロレス流のクラシカルで、誤解を恐れずに言えば、まったりとしたスタイルが主流だった。だが、頭の切れるブロディは自分たちのような動けるレスラーが主役になる時代が来ると話していたという」と述べます。

次に、”仮面貴族”ミル・マスカラス。著者は、「一般的にはブロディやスタン・ハンセンは荒っぽくて、喧嘩マッチ上等というイメージが強いだろう。だけど、俺が知るマスカラスも負けず劣らず向こうっ気が強かった。飛んだり跳ねたりの印象が強いメキシカンだから、喧嘩マッチになったら腰が引ける。そんなイメージを抱くファンも少なくなかったと思う。だが、マスカラスは誰に対しても自分のフィールドに引っ張り込むし、自分のフィールドを拒否するヤツには容赦なかった」と述べています。ちなみに、マスカラスはブロディとも不穏試合を行っています。

第2章「ハートが本当に強い! と感じた男」では、1977年の全日本プロレスのオープンタッグ選手権試合でザ・シーク&アブドーラ・ブッチャーを相手に大流血に追い込まれたテリー・ファンクが取り上げられます。著者は、「あれだけやられたら普通は逃げたくなるよ。だけど、テリーはやるならやってみろよ! と言わんばかりだった。会場の雰囲気を察して”ここは男を見せるところだ!”と思ったんだろう。ブッチャーがフォークで刺して客席に上がった悲鳴は自分に対する声援だとすら感じていたかもしれない。勝利のためなら腕1本、足1本くれてやるなんてセリフがあるけど、あの時テリーは腕ぐらいくれてやると思って、右腕を差し出したんだろうね。と同時にそんなテリーの覚悟を感じ取り、躊躇することなく、徹底的にフォークを突き刺しまくったブッチャーもまた一流だった。受けも受けたり、攻めも攻めたり」と述べます。

ある意味でテリー・ファンクに劣らぬ性根の強さを誇った男がいました。第54代横綱・輪島大士です。著者は、「人は輪島さんのことをとやかく言う。それでも俺は横綱まで行った人がプライドを捨てて、プロレスという新しい世界でよくあそこまでやったと思う。同じ相撲出身の俺は、横綱だった人はこれだけすごかったんだよってお客にわからせたかったという思いもあって、喉元に水平チョップを叩き込み、頭を蹴り上げるなど、容赦なく攻めた。だから悪目立ちしてしまった部分があったかもしれないけど、全日本プロレスでトップを張る天龍源一郎が入ったばかりの輪島をあれだけボコボコにしても、むくっと起き上がってきた」と述べています。

第3章「技術的に本当に強い! と感じた男」では、1994年1月4日、東京ドームで最初で最後のシングルマッチを戦ったアントニオ猪木の名を挙げています。格闘技ルールを主張していた猪木は著者に強烈なナックルパートを叩き込み、続けてチョークスリーパーで著者を失神させます。なんと開始から1分強で著者は敗れたわけですが、この試合は格闘技ルールではなくプロレス・ルールであったために再開され、最後は著者が渾身のパワーボムで猪木から3カウントを奪うのでした。著者は、「猪木さんは確かに刀を振るった。刀を振るうことを創造するレスラーは少なからずいるだろう。だが、懐に忍ばせた刀を実際に振るうことができるレスラーは果たして何人いるのか。その一歩を踏み込めるか踏み込めないかは大きな差がある」と述べています。

著者は、猪木の弟子であった前田日明の名前も挙げます。前田は、BI砲、闘魂三銃士に四天王、高田延彦らUWF勢、北尾光司に小川直也、棚橋弘至に中邑真輔、引退試合で戦ったオカダカズチカなど、あらゆる世代のレスラーと闘ってきた著者がリング上の接点が一切なかった選手です。著者は、「誰と闘ってみたかっったですか? こう聞かれたら、唯一名前が浮かぶのが前田日明だ。もしUWFの看板を背負った前田との試合が実現していたらどうなっていただろう。殺し合いじゃないんだけど、ガチガチのものすごい試合になる、そんな予感もある。そう思える選手は前田日明だけかもしれないね。70年を超える日本のプロレスの歴史において、新しいプロレスと言えたのは前田や高田延彦、船木誠勝たちのUWFだけだと俺は思っている」と述べます。非常に興味深いコメントですね。

それから、武藤敬司の名前も登場します。

著者は、「武藤とは何度かシングルマッチをやったけど、やっぱり楽しかった。武藤ならこうくるだろうから、それ以上のものを見せて、お客を天龍源一郎に引きつけてやろうって意気込むと、武藤がまたその上を仕掛けてくる。福岡で武藤が持つIWGPヘビーに挑戦した時(1999年12月10日)は、試合前からベストバウトを取る! と公言していたけど、実際に1999年度のプロレス大賞ベストバウトを受賞することができた。この試合で始めて雪崩式フランケンシュタイナーをやったら、首から突っ込んでしばらく眠れなくなるぐらい首を痛めたが、そんなことはどうでもいいと思えるぐらい手応えのある試合ができた。それはやっぱり、相手が誰であろうと物おじしない武藤だったからだと思う」と述べます。

第4章「肉体的に本当に強い! と感じた男」では、「じつは”極め技”も隠し持っていた馬場さん」として、ジャイアント馬場の強さが語られます。著者は、「馬場さんはレスリングの技術や極め方も熟知していた。俺はよく”懐刀”という表現をするけど、馬場さんに限らず、昔のレスラーは人間の急所はどこかというのを心得ていて、いかに相手に一瞬でダメージを与えるか、そういう技術を練習で身につけていた。イメージにないかもしれないが、馬場さんも当然、懐に刀を忍ばせていた」と述べます。

「もしも馬場さんが総合格闘技に挑んでいたらどうなっていた?」と聞かれたら、著者は「弱くはなかっただろう。だけど相手の顔面を殴るだけの非情さは持っていなかったし、カネのために殴り合いをしてどうするんだよと言っていたんじゃないかな」と答えるそうです。少年時代、馬場はキリスト教の一派であるモルモン教に入信しており、それもあって荒っぽいことが嫌いで、大相撲のスカウトなども避け続けていたといいます。馬場はプロレスに関しても一流は一流の流儀があると言う人であり、トップレスラーが張り手や顔面蹴りなどの下品な技を使うことをよしとしなかったといいます。

「のし上がるためならプライドも捨てられるハンセンの強さ」では、”不沈艦”スタン・ハンセンが取り上げられます。ハンセンに著者が感じたのは、プロレスに対してとにかく貪欲だったということだったそうで、「彼の大学時代の先輩でプロレスラーとしても行動をともにすることが多かったブルーザー・ブロディが、自分の哲学に基づいてプロレスというビジネスに向き合っていたのとは対照的に、自分のこだわりは捨てて、いいと思ったものは貪欲に自分のものにしていった。スタイルはまるで違うから意外に思うかもしれないが、スタンは狂虎タイガー・ジェット・シンの客席を狂乱に陥れる入場や荒っぽいスタイルからも学ぶことは大きいと吸収していた。ブロディとスタンはひとくくりにされがちだけど、プロレスラーとしてもまったく違う人種だった」と述べます。

そして第5章「人間的に本当に強い! と感じた男」では、著者の最大のライバルであったジャンボ鶴田が取り上げられています。「温厚と激高――二つの顔を併せ持っていた鶴田」として、著者は「全日本プロレスにいた頃はライバルだなんだと張り合ったが、いま振り返るとライバルなんて言うのが口幅ったいぐらいすごい存在だった。俺が全日本を辞めたあと、彼は三沢ら四天王と呼ばれた若い世代と張り合い、病気を患い、それでもリングに上がり続け、大学院にまで行った。そんな姿を見聞きして、ジャンボが頑張ってるんだから俺も頑張ろう! と思えた。いま彼の生きざまを振り返ると、やっぱりジャンボには勝てなかったな、そう思ってしまう」と述べるのでした。本書を読んで、なつかしい昭和のプロレスラーたちの顔が次々に浮かんできました。馬場も鶴田も猪木もいなくなった今、”ミスター・プロレス”天龍源一郎が元気で長生きしてくれることを心から願っています。