- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2194 哲学・思想・科学 『Humankind 希望の歴史』 ルトガー・ブレグマン著、野中香方子訳(文藝春秋)

2022.12.15

『Humankind 希望の歴史』上下巻、ルトガー・ブレグマン著、野中香方子訳(文藝春秋)を読みました。「人類が善き未来をつくるための18章」というサブタイトルがついています。人間の本性は善であるという性善説を立証しようとした本で、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)のメッセージとの共通性を強く感じました。

著者は、1988年オランダ出身の歴史家、ジャーナリスト。ユトレヒト大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で歴史学を専攻。歴史、哲学、経済に関する著書を出版。その1つ『進歩の歴史』は、2013年の最高のノンフィクション作品としてベルギーで表彰されました。広告収入に一切頼らない先駆的なジャーナリストプラットフォーム「デ・コレスポンデント」の創立メンバー。

上巻の帯

上巻の帯

上巻の帯には、「オランダ発の若き知性による、壮大なスケールの思想書が誕生。西洋思想を貫く『暗い思想』に挑み、世界46ヵ国でベストセラー」「『わたしの人間観を、一新してくれた本』ユヴァル・ノア・ハラリ(『サピエンス全史』著者)推薦!」と書かれています。

上巻の帯の裏

上巻の帯の裏

上巻のカバー前そでには、「『人間の本質は善である』――だからこそ人類は、危機を生き残れた。にもかかわらず、現代の社会が性悪説で設計されているのは、なぜか。ホッブズの『万人の万人に対する闘争』、ダーウィンの『自然淘汰説』、ドーキンスの『利己的な遺伝子』、アダム・スミスの『ホモ・エコノミクス』。これらの”暗い思想”を裏付ける心理学や人類学の真偽を確かめるべく、著者は世界中を飛び回り、関係者に話を聞き、証拠を集め、意外な結論に辿り着く」「『希望に満ちた性善説の決定版』――斎藤幸平(『人新世の「資本論」』著者)絶賛!」と書かれています。

下巻の帯

下巻の帯

下巻の帯には、「『人間の本質は、善である』。世界46ヵ国でベストセラー。人類史、心理学、思想史、経済史を横断して論じた意欲作」「『あらゆる分断を統合しうる一冊』斎藤幸平(『人新世の「資本論」』著者)推薦」と書かれています。

下巻の帯の裏

下巻の帯の裏

下巻のカバー前そでには、「なぜ善人が悪人になってしまうのか。『共感が目を塞ぐ』とは。」「『農耕』と『私有財産』の出現が、人類を惑わせた。民主主義や資本主義や人間性の限界を踏まえ、いかに社会を設計すべきか。共有財産(コモンズ)を取り戻し、気候変動はじめ難問を解決するには。職場で、教育や介護の現場で、刑務所で、新しい動きは始まっている」「『わたしの人間観を、一新してくれた本』ユヴァル・ノア・ハラリ(『サピエンス全史』著者)絶賛!」と書かれています。

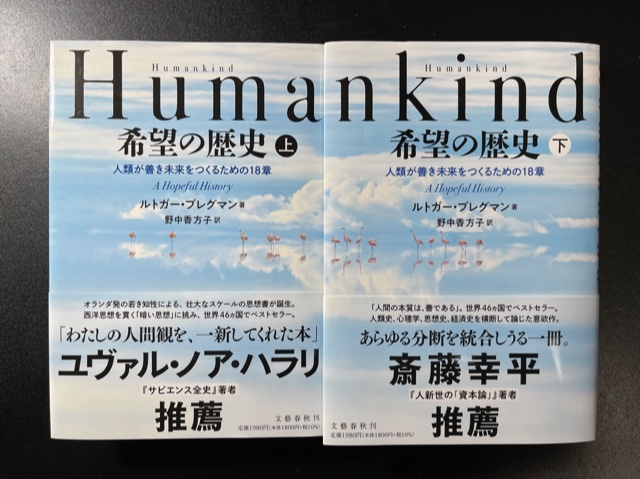

上下巻を並べると……

上下巻を並べると……

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

【上巻】

序章 第二次大戦下、人々はどう行動したか

第1章 あたらしい現実主義

第2章 本当の「蠅の王」

Part1 自然の状態

――ホッブズの性悪説vsルソーの性善説

第3章 ホモ・パピーの台頭

第4章 マーシャル大佐と銃を撃たない兵士たち

第5章 文明の呪い

第6章 イースター島の謎

Part2 アウシュヴィッツ以降

第7章 「スタンフォード監獄実験」は本当か

第8章 「ミルグラムの電気ショック実験」は本当か

第9章 キティの死

【下巻】

Part3 善人が悪人になる理由

第10章 共感はいかにして人の目を塞ぐか

第11章 権力はいかにして腐敗するか

第12章 啓蒙主義が取り違えたもの

Part4 新たなリアリズム

第13章 内なるモチベーションの力

第14章 ホモ・ルーデンス

第15章 民主主義は、こんなふうに見える

Part5 もう一方の頬を

第16章 テロリストとお茶を飲む

第17章 憎しみ、不正、偏見を防ぐ最善策

第18章 兵士が塹壕から出るとき

エピローグ 人生の指針とすべき10のルール

序章「第二次大戦下、人々はどう行動したか」では、フランスの社会心理学者ギュスターヴ・ル・ボンの『群集心理』が紹介されます。同書では、人々が危機にどう対処するかについて詳しく述べていますが、ル・ボンは「ほぼ瞬時にして、人は文明社会の階段を何段も駆け下りる」と書いています。非常時に人間は本性を現し、パニックと暴動が起きるというのです。同書は、ヒトラー、ムッソリーニ、スターリン、チャーチル、ルーズベルト、リンデマンによって愛読されました。彼らは、人間の文明的な暮らしぶりは表面的なものにすぎないというギュスターヴ・ル・ボンの主張を信じました。彼らは、空襲によってこの脆い覆いを吹き飛ばすことができると確信したのです。

しかし、ヒトラー率いるナチス・ドイツがロンドンを爆撃すればするほど、カバーは頑丈になった。それは薄い膜などではなく、カルス(植物の傷を癒す組織)のようなものだったとして、著者は「残念ながら、軍事専門家はその後も長くこのことに気づかなかった。25年後、米軍は第二次世界大戦で投下した爆弾の3倍にあたる爆弾をベトナムに落とし、さらに壮大な規模の失敗を招いた。わたしたちは、証拠が明白でも、どうにかしてそれを否定しようとする。今でも多くの英国人は、ロンドン大空襲時に英国人が示した耐久力は、英国人の特質によるものだと信じている。しかし、それは英国人だけのものではない。人間の特質なのだ」と述べています。

第1章「あたらしい現実主義」の1「ほとんどの人は、本質的にかなり善良だ」では、「ほとんどの人は本質的にかなり善良だ」という考えを誰よりうまく説明できるのは、オランダのフローニンゲン大学の社会心理学教授トム・ポストメスであると述べています。ポストメスは何年も前から、学生たちに「飛行機が緊急着陸して、3つに割れたとしよう。機内に煙が充満してきた。早く脱出しなければならない! さあ、何が起きるだろう」という質問を投げかけてきました。

ポストメスは、「惑星Aでは、乗客は、近くの席の人々に大丈夫ですかと尋ねる。そして助けが必要な人から機外に助け出される。乗客たちは望んで自分の命を犠牲にしようとする。たとえ相手が、見ず知らずの他人であっても」と述べ、それから「惑星Bでは、誰もが自分のことしか考えない。パニックが起きる。押したり、突いたり、たいへんな騒ぎとなり、子どもや老人や障害者は、倒され、踏みつけられる」とも述べ、「ここで質問だ。わたしたちはどちらの惑星に住んでいるのだろう」と問うのでした。

歴史的な惨事を振り返っても、明らかにその舞台は惑星Aだったとして、著者は「タイタニック号の沈没を見てみよう。あの映画を見れば、おそらくあなたは、(弦楽四重奏団のメンバー以外は、)誰もがパニックになり、我を忘れたと思うだろう。しかし、実のところ、避難はきわめて秩序正しくなされた。『パニックやヒステリーの兆候さえ見られず、恐怖のあまり泣き叫んだり、走り回ったりする人はいなかった』と、ある目撃者は回想する」と述べます。

また、著者は「2001年9月11日のテロ攻撃はどうだっただろう」として、ツインタワーが燃えていた時、数千人の人々が、自らの命が危険にさらされていることを知りながら、静かに階段を降り続けたことを紹介します。彼らは消防士やけが人が通れるように、脇に寄り、「お先にどうぞ」と言ったといいます。ある生存者は、「信じがたいことに、本当に『お先にどうぞ』と言ったのです。不思議な光景でした 」と回想しています。

人間は本質的に利己的で攻撃的で、すぐにパニックを起こす、という根強い神話があるとして、著者は「オランダ生まれの生物学者フランス・ドゥ・ヴァールはこの神話を『ベニヤ説』と呼んで批判している。『人間の道徳性は、薄いベニヤ板のようなものであり、少々の衝撃で容易に破れる』という考え方だ。真実は、逆である。災難が降りかかった時、つまり爆弾が落ちてきたり、船が沈みそうな時こそ、人は最高の自分になるのだ」と述べます。

2005年8月29日、ハリケーン・カトリーナがニューオーリンズを襲いました。市を守るはずだった堤防と防潮壁が壊れ、家屋の80パーセントが浸水し、少なくとも1836人が亡くなりました。カトリーナは米国史上最も破壊的な自然災害の1つになったのですが、著者は「要するにカトリーナは、利己主義も無政府状態も引き起こさなかったのだ。それどころか、ニューオーリンズは勇気と慈善に満たされたのである。このハリケーンは、人間が災害にどのように反応するかについて、科学が発見していたことを裏づけた。デラウェア大学の災害研究センターは1963年以降、700件近くのフィールドワークを行い、映画でよく描かれるのとは逆に、災害時に大規模な混乱は起きないことを明らかにした」

デラウェア大学の災害研究センターが明らかにしたのは、「災害時に、人々は自分勝手な行動は起きない。総じて、殺人や強盗やレイプなどの犯罪は減る。人はショック状態に陥ることなく、落ち着いて、とるべき行動をとる」という事実でした。同センターの研究者は、「略奪が起きたとしても、物やサービスをただで大量に配ったり、分かち合ったりという、広範な利他的行動に比べると微々たるものだ」と指摘しています。著者は、「大災害は人々の善良さを引き出す。この社会学的発見は、数多くの堅牢な証拠があるにもかかわらず、きわめて軽率に無視されてきた。そして災害が起きるたびにメディアは、逆のイメージを人々に植えつけた」と述べます。

2「プラセボ効果とノセボ効果」では、さまざまなプラセボ効果の実例を紹介した後、著者は「究極のプラセボとは何か。それは手術だ。あなたは白衣を着て、患者に麻酔薬を投与し、患者が眠っている間、くつろいでコーヒーを1杯飲み、患者が目覚めると、手術は完全に成功した、と告げればよい。ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル誌が広範な論文をもとに、背中の痛みや胸やけなどの症状に対する本物の手術と偽の手術の効果を調べたところ、プラセボ手術は4分の3のケースで効果があり、そのうちの半分は、本物の手術と同等の効果があった」と述べます。

しかし、プラセボは逆の方向にも働きます。著者は、「これを飲んだら病気になると思いながら偽薬を飲んだら、本当に病気になるかもしれない。この薬には重大な副作用があると患者に警告したら、おそらく現実にそうなるだろう。これはノセボ効果と呼ばれるが、明白な理由から、広く試されてはこなかった。健康な人を病気にしたり、副作用を感じさせたりするのは、倫理的に間違っているからだ。それでも、すべての証拠は、ノセボ効果は非常に強力だと語る」と述べています。

人間についての厳しい見方もノセボの産物であるとして、著者は「ほとんどの人間は信用できない、とあなたが思うのであれば、互いに対してそのような態度を取り、誰もに不利益をもたらすだろう。他者をどう見るかは、何よりも強力にこの世界を形作っていく。なぜなら、結局、人は予想した通りの結果を得るからだ。地球温暖化から、互いへの不信感の高まりまで、現代が抱える難問に立ち向かおうとするのであれば、人間の本性についての考え方を見直すところから始めるべきだろう」と述べます。

続けて、著者は「はっきりさせておこう。本書は人間の美徳について説くものではない。明らかに、人間は天使ではない。人間は複雑な生き物で、良い面もあれば、良くない面もある。問題は、どちらを選択するかだ。つまりわたしが言いたいのは、人は、仮に世慣れていない子どもとして無人島にいて、そこで争いに巻き込まれたり、危機に陥ったりしたら、必ず自分の良い面を選択する、ということだ。本書では、人間性についての肯定的な見方が正しいことを裏付ける、数々の科学的証拠を提供しよう。わたしたちがそのような見方を信じるようになれば、それはいっそう真実になるはずだ」と述べるのでした。

3「西洋思想を貫く暗い人間観――なぜ人間を悪者と考えるのか」では、著者は、人は善良だと仮定するのは簡単だと述べます。家族や友人、隣人や同僚に関しては確かに善良でしょうがそれ以外の人々に対しては、猜疑心の方が強くなるとして、「世界価値観調査を見てみよう。それは、社会科学者のネットワークが約100カ国で1980年代から行ってきた、大規模な世論調査だ。1つの標準的な質問は、『一般的に言って、ほとんどの人は信頼できると思いますか。それとも、人と関わる際には細心の注意が必要だと思いますか』である。この結果は、かなり気の滅入るものだ。ほぼすべての国で、ほとんどの人は、ほとんどの他人は信用できない、と考えていた。フランス、ドイツ、英国、米国などの堅牢な民主主義の国においてさえ、国民の大多数は、同じ国の人に対して否定的な見方をする」と述べています。

著者は、ニュースは心を成長させると教わって育ったそうです。新聞を読み、夕方のニュースを見るのは、市民としての義務であり、ニュースを追えば追うほど、人は情報が豊かになり、民主主義はより健全になると教わりました。今でも親は子どもにそう教えています。しかし、科学者は異なる結論を出しました。多くの研究によると、ニュースはメンタルヘルスに危険を及ぼすのです。この分野の研究は、1970年代にメディアの研究者、ジョージ・ガーブナー(1919~2005)が始めました。彼は自らが発見した現象を「ミーン・ワールド・シンドローム」という言葉で説明しました。著者は、「それは、マスメディアの暴力的なコンテンツに繰り返しさらされたせいで、世界を実際より危険だと信じ込んでしまうことだ。症状は、冷笑的な考え方、人間不信、悲観的な見方である。結果として、ニュースを追う人は、『ほとんどの人は自分のことしか考えない』といった意見に同意しやすい。また、個人としての人間は無力で、世界をより良くすることはできない、と考えがちだ。さらに、ストレスが強く、落ち込むことも多い」と述べています。

数年前、ある調査で30か国の人に「全体的に見て、世界は良くなっているか、悪くなっているか、良くも悪くもなっていないか?」という簡単な質問をしたそうです。ロシアからカナダ、メキシコ、ハンガリーに至るまで、どの国でも圧倒的多数が、世界は悪くなっていると答えました。しかし、著者は「現実は正反対だ。過去数十年の間に、極度の貧困、戦争の犠牲者、小児死亡率、犯罪、飢饉、児童労働、自然災害による死、飛行機墜落事故はすべて、急激に減少した。わたしたちはかつてないほど豊かで、安全で、健全な時代に生きている」と述べ、「では、なぜわたしたちはそのことに気づかないのだろう。答えは簡単だ。ニュースになるのは例外的な出来事ばかりだからだ。テロ攻撃であれ、暴動や災害であれ、例外的であればあるほどニュースとしての価値は高まる。極度の貧困の中で暮らす人の数が前日より13万7000人減少したという見出しをあなたが見ることは決してないだろう。たとえそれが過去25年間の真実であったとしても。また、レポーターが街路に立ち、『ここは特別な場所ではありませんが、ここでは今日も戦争は起きていません』と報じるのを見ることもないだろう」と説明します。

人間はなぜ、ニュースが伝える破滅や憂鬱さに影響されやすいのでしょうか。それには2つの理由があるとして、著者は「1つは、心理学者が『ネガティビティ・バイアス』と呼ぶものだ。わたしたちは良いことよりも悪いことのほうに敏感だ。狩猟採集の時代に戻れば、クモやヘビを100回怖がったほうが、1回しか怖がらないより身のためになった。人は、怖がりすぎても死なないが、恐れ知らずだと死ぬ可能性が高くなる。2つ目の理由は、アベイラビリティ・バイアス、つまり、手に入りやすい(アベイラブル)情報だけをもとに意思決定する傾向である。何らかの情報を思い出しやすいと、それはよく起きることだと、わたしたちは思い込む。航空機事故、子どもの誘拐、斬首といった、記憶に残りやすい恐ろしい話を日々浴びせられていると、世界観は完全に歪んでしまう。レバノン人の統計学者ナシム・ニコラス・タレブが冷ややかに言うように、『ニュースを見るには、わたしたちは理性が足りない』のである」と述べます。

西洋では、人間は生来利己的だという見方には神聖な伝統があるとして、著者は「トゥキュディデスやアウグスティヌス、マキャヴェッリ、ホッブズ、ルター、カルバン、バーク、ベンサム、ニーチェ、フロイトなどの偉大な思想家、それにアメリカの建国の父は、独自のベニヤ説を信奉していた。彼らは皆、自分たちは惑星Bに住んでいると考えていた。このシニカルな見方は、古代ギリシアの時代からすでに広まっていた。最初の歴史家の1人であるトゥキュディデスの著作にもそれを読み取ることができる。紀元前427年にギリシアのコルキラ島(現在のコルフ島)で起きた内戦について、彼はこう書いている。『文明生活の慣習が混乱に陥ると、法が支配する状況でもしばしば顔を覗かせる人間の本性が、堂々と表に現れた』つまり、人間が獣のようにふるまったと言っているのだ」と述べます。

この人間に対する否定的な見方は、キリスト教に最初期から浸透していたとして、著者は「ローマ帝国時代の教父アウグスティヌス(354~430)は、人間は生まれながらに罪深いという考えが世に広まるのを助けた。『罪を犯さない人は1人もいない。この世に生まれてまだ1日しかたっていない赤ん坊であっても』と彼は書いている」と述べます。また、「西洋思想における人間の本性についての考え方には、驚くほどの一貫性が見られる。政治学の祖であるニッコロ・マキャヴェッリは『総じて人間は恩知らずで、気まぐれで、偽善者だと言える」と語った。アメリカの民主主義の祖ジョン・アダムスは、「男は皆、なれるのであれば独裁者になるだろう」と述べた。現代心理学の創始者ジークムント・フロイトは『わたしたちは永遠に続く殺人者の系譜の末裔である』と分析した』と紹介します。

19世紀に、チャールズ・ダーウィンが進化論を携えて登場し、これもベニヤ説としてすぐ受け入れられました。「ダーウィンの番犬」と呼ばれた高名な科学者トマス・ヘンリー・ハクスリーは、進化論を支持し、人生は「人間対人間、国対国)の戦いだと説きました。哲学者ハーバート・スペンサーは、数十万部売れた自著において、「自然の働きは総じて、(下等なものを)排除すること、すなわち、世界から下等なものを追い払い、高等なもののための場所を設けること」であるから、わたしたちはこの戦いの炎をあおるべきだと主張しました。著者は、「一番不思議なのは、これらの思想家がほぼ異論なく、現実主義者として賞賛される一方で、逆に人間の本性は善だと考える思想家は、嘲笑されていることだ」と述べるのでした。

第2章「本当の『蠅の王』」の1「少年たちの残虐さを描きノーベル文学賞に」では、1951年に英国のウィリアム・ゴールディングが書いた小説『蠅の王』が取り上げられます。当時はまだ教師だったゴールディングは、ある日、妻に「無人島で暮らす少年たちの話を書いて、彼らがどんな行動をとるのかを描くというのは、良い考えだと思わないかい?」と尋ねたそうです。その著書『蠅の王』は、数千万部を売り上げ、30を超す言語に翻訳され、20世紀の古典の1つとして称賛されました。著者は、「振り返ってみると、同書が成功した理由は明白だ。ゴールディングには人間の暗部を描く並外れた能力があった。『最初は汚れのない状態でも、人間の本質が、それを汚すように強いるのです』と、彼は編集者に送った最初の手紙に書いた。あるいは、彼が後に語ったように、『ミツバチが蜂蜜を作るように、人間は悪を生み出す』」と述べます。

ゴールディングは、50年代ならではの時代精神を背負っていたと指摘する著者は、「当時の若い世代は、第二次世界大戦中の残虐行為について親世代に尋ねた。アウシュヴィッツは異常だったのか、それとも、わたしたち1人ひとりの中にナチスが潜んでいるのだろうか、と。ゴールディングは『蠅の王』において、答えは後者だと示唆し、大ヒットを博した。影響力ある批評家のライオネル・トリリングは、同書は『文化の変異を刻んだ』と主張した。やがてゴールディングはノーベル文化賞を受賞した」と述べます。スウェーデンのノーベル委員会はその理由として「現実的で明快な語り口と、神話の多様性と普遍性を兼ね備えた小説により、今日の世界の人間の状態を明らかにした」とコメントしたそうです。

Part1「自然の状態――ホッブズの性悪説vsルソーの性善説」では、著者は「わたしたち人間は、基本的に善良なのだろうか、それとも邪悪なのだろうか。これは、何百年にもわたって哲学者が取り組んできた問いだ。英国の哲学者トマス・ホッブズ(1588~1679)が1651年に出版し、大いに物議をかもした『リヴァイアサン』について考えてみよう。ホッブズは糾弾され、非難され、酷評されたが、彼の名前は今日でもよく知られ、一方、彼を批判した人々の名前はとうの昔に忘れられた。わたしが持っている『The Oxford History of Western Philosophy(オックスフォード西洋哲学史)』にも、『リヴァイアサン』は「これまでに書かれた中で、最も偉大な政治哲学書」と記されている」と述べています。

続けて、著者は「あるいは、フランスの哲学者、ジャン=ジャック・ルソー(1712~1778)はどうだろう。ルソーは、一連の著作のせいで、ホッブズ以上の窮地に陥った。非難され、著作は燃やされ、彼に対して逮捕状が出された。しかし、ルソーもまた現在では賞賛され、彼を迫害した人々の名前は忘れられた。この二人は、一度も会ったことがなかった。ルソーが生まれたのは、ホッブズが亡くなった33年後だ。しかし彼らは、哲学のリング上で戦い続けてきた。一方のコーナーにいるホッブズは悲観論者で、人間の本性は邪悪だと主張し、社会契約に基づく国家(civil society)だけが、人間を卑しい本能から救える、と断言した。もう一方のコーナーにいるルソーは、人間の本性は善良であり、『文明』は人間を救済するどころか破壊する、と語った」と述べます。

第3章「ホモ・パピーの台頭」の1「ダーウィンの進化論、ドーキンスの利己的な遺伝子」の冒頭を、著者は「人類について最初に理解すべきことの1つは、進化的に見れば、わたしたちはほんの赤ん坊だということだ。つまり人間は、種として誕生したばかりなのだ。地球上の生物の40億年におよぶ歴史を、1年に置き換えてみよう。10月中旬まで、バクテリアが地球を占領していた。11月になってようやく、わたしたちが知る生物が現れた。脳と骨をもつ動物や、蕾と枝をもつ植物だ。そして人類は? わたしたちが登場したのは12月31日の午後11時ごろだ。その後の約1時間を、狩猟採集民としてすごし、午後11時58分にようやく農業を発明した。ピラミッドと城、騎士と貴婦人、蒸気機関とロケットなど、わたしたちが『歴史』と呼ぶことのすべては、午前0時直前の、60秒間に起きた。その短い間に、ホモ・サピエンスは極寒のツンドラから酷暑の砂漠まで、地球全体を征服した。さらには、地球を飛び出し、月に降り立つ最初の種になった」と書きだしています。

人間とバナナは、DNAの60パーセントが同じで、人間とウシは80パーセントが同じ。そしてチンパンジーとは、99パーセントが同じです。著者は、「牛が人間の乳を搾るのではなく、人間が牛の乳を搾り、チンパンジーが人間を檻に入れるのではなく、人間がチンパンジーを檻に入れるという状況は、決して当たり前の成り行きではなかった。1パーセントの違いが、なぜこれほどの差をもたらしたのだろう」と疑問を呈します。2「ネアンデルタール人が絶滅した理由」では、著者は「もしわたしたちが、ネアンデルタール人ほど強くはなく、勇敢でなく、賢くもなかったのだとすれば、おそらくわたしたちは彼らより意地が悪かったのだろう」と述べます。イスラエル人の歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは「サピエンスがネアンデルタール人に出会った後に起きたことは、史上初の、最も凄まじい民族浄化作戦だった可能性が高い』」と推測し、ピューリッツァー賞を受賞した地理学者のジャレド・ダイアモンドも「状況証拠は弱いが、殺人者たちには有罪の判決が下された」と述べています。

3「キツネからイヌをつくり出せるか」では、本書の重要なキーワードとなる「ホモ・パピー」ということがが登場します。人間の頭とネアンデルタール人の頭を比べると違いは顕著であるとして、著者は「人間の脳は小さくて丸みがあり、額の隆起は小さい。人間とネアンデルタール人の関係は、イヌとオオカミの関係に等しい。そして、おとなのイヌがオオカミの子どもに似ているように、人間は進化の結果、サルの赤ちゃんに似ている。つまり、ホモ・子犬(パピー)である」と述べるのでした。

5「ホモ・サピエンスが生き残ったのはなぜか」では、結局のところ人間は超社会的な学習機械であり、学び、結びつき、遊ぶように生まれついていると指摘し、著者は「だとすれば、赤面するのが人間特有の反応なのは、それほど奇妙なことでもないだろう。顔を赤らめるのは、本質的に社会的な感情表現だ。他人の考えを気にかけていることを示し、信頼を育み、協力を可能にする。わたしたちが互いの目を見る時にも、似たようなことが起きる。それは人間の目には白い部分があるからだ。これも人間だけに見られる特徴であり、おかげで、他者の視線の動きを追うことができる。霊長類は200種以上いるが、人間以外は皆、白目の部分(強膜)に色がついている。サングラスをかけたポーカープレイヤーのように、これが彼らの視線の動きをわかりにくくしている。だが、人間は違う。ある人が何に注意を向けているかを、周囲の誰もが容易に察知できる。もし、お互いの目を見ることができなければ、友情や恋愛はどんなものになるだろう? どうすれば、互いを信頼できる人だと感じることができるだろう」と述べます。

ブライアン・ヘアは、この人間に特有の目は、人間の家畜化のもう1つの副産物だと考えました。より社会的になるように進化するにつれて、わたしたちは心の内や感情をより明らかにし始めたのだというのです。加えて、人間は、肩の部分(眼窩の上)が平坦です。一方、ネアンデルタール人やチンパンジーやオランウータンのその部分は隆起しており、それがコミュニケーションの妨げになる、と科学者たちは考えています。人間は眉を微妙に動かして、感情を伝えることができますが、彼らにはそれができません。驚き、共感、嫌悪感を表情で表現して見れば、眉がどれほど大きな動きをしているかがわかるだろうとして、著者は「つまりは人間は、ポーカーフェイスと呼ぶにはほど遠いのだ。常に感情をあらわにし、周囲の人々とつながりを持つようにできている。しかし、それは人間にとってハンディキャップなどではなく、スーパーパワーの源なのだ。なぜなら、社会的な人間は、一緒にいて楽しいだけでなく、より賢いからだ」と述べます。

さらに、著者は以下のように述べます。

「1970年代以降、科学は進歩した。『利己的な遺伝子』の2版以降、ドーキンスが『人間は生来、利己的だ』という主張を削除したため、その仮説は生物学者の支持を失った。闘争と競争は確かに進化の要因だが、今日、生物学の学生が初年度に学ぶ通り、協調の方がはるかに重要なのだ。はるか昔から、それは真実だった。遠い祖先たちは集団で暮らすことの重要性を知っていて、個人をむやみに崇拝することはほとんどなかった。かつては、極寒のツンドラから酷暑の砂漠まで世界のどこでも狩猟採集民は、全てつながっていると考えていた。彼らは自分のことを何か大きなものの一部であり、他のすべての動物と植物、さらには母なる地球とつながっていると考えていた。おそらく彼らは、人間の状態を、現在のわたしたちよりもよく理解していたのだろう」

第4章「マーシャル大佐と銃を撃たない兵士たち」の3「誰もが誰かを撃ち損なった」では、1943年11月22日の夜半、太平洋のギルバート諸島のマキン環礁(現在のブタリタリ環礁)で行われた、後に「マキンの戦い」と呼ばれた米軍と日本軍との戦闘が取り上げられます。米国陸軍公認の歴史家として従軍していたサミュエル・マーシャルは、戦闘があった夜に「ほとんどの兵士は一度も発砲していなかった」という驚くべき事実を知ります。著者は、「数世紀、いや数千年にわたって、将軍、総督、芸術家、それに詩人でさえ、兵士は発砲するものだと決めつけていた。人間の内なるハンターを表に引き出すものがあるとしたら、それは戦争だと、誰もが考えていた」と述べています。

また、著者は「戦争になれば、人間は、生来得意とすることを許可される。戦争とはわたしたちが、殺すために人を撃つことなのだ。しかしマーシャル大佐は、最初は太平洋戦線で、次にはヨーロッパの戦場で、兵士たちとのグループ・インタビューを重ねるにつれて、戦場で銃を撃ったことのある兵士は全体の15~25パーセントしかいないことを知った。決定的瞬間に、大多数の兵士はしりごみしたのだ。その様子にいらだった将校は、基地と前線を行き来しながら、『何をしている! さっさと撃て!』と怒鳴った。しかし、『彼らが撃ったのは、わたしや他の上官が見ている時だけだった』」と述べるのでした。

第5章「文明の呪い」の1「いつから人類は戦争を始めたのか」では、人類学者は、先史時代の集団でも、偉そうにする仲間を手早く片付けるために、さまざまな手段を使ってきたと見ていることを紹介します。それによって、攻撃的な人は子どもを残すチャンスが少なくなり、穏やかな人は多くの子孫を残すことができたというのです。また、人類史の大半の期間、男女はおおむね平等だったとして、著者は「洞窟に暮らす祖先については、こん棒を持ち、短期で、胸を叩くゴリラのような人というイメージが浸透しているが、おそらく昔の男性はそれほどマッチョではなかった。むしろ原始時代のフェミニストだった」と述べています。科学者は、男女が平等だったことが、ホモ・サピエンスをネアンデルタール人などの他の人類より優位に立たせたのではないかと推測しているそうです。

3「定住、私有財産、戦争、権力、リーダー」では、興味深いことに、1万5000年ほど前の最終氷河期が終わったのと同じ頃に、最初の戦争が起きたことだとして、著者は「考古学的研究により、人間が定住を始めた時期に最初の軍事要塞が築かれたことがわかっている。弓の射手が互いを狙っている洞窟壁画が最初に描かれたのも同じ時期だ。そして、この時代以降、暴力の傷跡がはっきり残る人骨が多く見つかるようになる。なぜそうなったのだろう。学者たちは、少なくとも2つの理由がある、と考えている。1つは、土地を始め、争いの原因になるものを人間が所有するようになったことだ。もう1つは、定住するようになった人間が、見知らぬ人に対して不信感を抱くようになったことだ」と述べています。

5「最初に生まれた国家は、奴隷国家」では、最初に生まれた国家、すなわち、メソポタミアのウルクやファラオが支配したエジプトなどは、例外なく奴隷国家だったと指摘し、著者は「人々は狭い場所に詰め込まれて暮らすことを選ばなかったが、新たな奴隷を渇望する政府によって捕らえられ、檻に入れられた。天然痘などの疫病のせいで奴隷が死に続けたせいだ(旧約聖書が、都市を否定的に描いているのは、偶然ではない。バベルの塔の崩壊からソドムとゴモラの滅びまで、罪に支配された都市に、神は明瞭な裁きを下した)。皮肉なことに、お金の発明、文書の発達、法制度の誕生など、今日わたしたちが『文明化の印』として挙げるものは、抑圧の道具として始まった。最初の貨幣を例に挙げよう。人間がお金を作るようになったのは、それが生活を楽にすると考えたからではなく、税を課すための効率的な方法が必要とされたからだ。また、最初に書かれた文章は、ロマンチックな詩ではなく、未払いの借金の長いリストだった」

また、著者は「法制度についてはどうだろう。最初の法典である有名なハンムラビ法典には、奴隷の逃亡を手助けした人に下される罰について、びっしりと書かれている。民主主義の誕生の地と呼ばれるアテネでは、人口の3分の2は奴隷にされ、プラトンやアリストテレスのような偉大な思想家さえ、奴隷制度がなければ文明は存在し得ないと考えていた。おそらく、国家の本質を最もよく表しているのは、万里の長城だ。この驚異的な建造物は、危険な『蛮族』を入らせないためのものだが、国民を閉じ込めるためのものでもあった。事実上それは、中華帝国を世界最大の野外刑務所にしていた」と述べます。

6「長い間、文明は災いだった」では、著者は「長い間、文明は災いだった。ほとんどの人にとって、都市、国家、農業、文字の出現は、繁栄をもたらさず、苦しみをもたらした。この2世紀の間――全体から見ればほんの一瞬――状況が急速に改善されたため、かつての生活がどれほどひどかったかをわたしたちは忘れたのだ。仮に文明が始まってから今日までの年月を1日に置き換えてみれば、23時45分まで、人々は実に惨めな暮らしを送っていた。文明化が良いアイデアのように見えるようになったのは、最後の15分間だけだ。その最後の15分間に、まず、ほとんどの感染症が根絶された。現在、ワクチンは、20世紀中に戦争で失われた人命より多くの人命を毎年救っている。次に、わたしたちはかつてないほど裕福になった。極貧の生活を送る人の数は、世界人口の10パーセント未満になった。そして3つ目として、奴隷制度が廃止された」と述べるのでした。

第6章「イースター島の謎」では、1877年、イースター島で流行した疫病がようやく終息した時、島民は110人しか残っていなかった。800年前に最初にカヌーでやってきてこの島に住み着いた人々の数とほぼ同じでした。伝統は失われ、儀式は忘れられ、文化は廃れた。奴隷商人と彼らに起因する病気は、島民とネズミがしなかったことを、やり終えた。イースター島を破滅させたのだとして、著者は「気候変動をわたしは疑っていない。それがわたしたちの時代の最大の難関であり、もはや時間の猶予はないという主張は、その通りだと思う。しかし、わたしが疑うのは、運命論的な崩壊のレトリックだ。そのレトリックは、わたしたち人間は生まれつき利己的であり、さらに言えば、地球にはびこる疫病のようなものだ、と語る」と述べています。

この考えが「現実的」だと吹聴されると、「本当にそうなのか」と疑うとして、著者は「逃れる道はない、と聞かされると、やはり疑念が湧いてくる。あまりにも多くの環境活動家が、人間の回復力を過小評価している。彼らの暗い考えが自己成就的予言になることをわたしは恐れている。つまり、それがノセボ効果となり、わたしたちを無気力にし、温暖化をいっそう加速させるのではないかと懸念しているのだ。気候変動にも新しい現実主義が必要だ」と述べます。そして、「最後の木がなくなった後、島民は農業を見直し、新たな技術を開発して、収穫を大幅に増やした。イースター島の真実の物語は、機知と粘り強さによって長い困難を乗り越えた人々の物語だ。避けられない破滅の物語ではなく、希望が湧いてくる物語なのだ」と述べます。

Part2「アウシュヴィッツ以降」では、著者は「アウシュヴィッツをどう説明するのか。ユダヤ人への襲撃、集団的迫害、大量虐殺、強制収容所をどう説明するのか、ヒトラー、スターリン、毛沢東、ポル・ポトに賛同し、望んで人々を処刑したのは誰だったのか。600万人を超えるユダヤ人が組織的に殺害された後、文学と科学は、人間はなぜそこまで残酷になれるのかという疑問にとりつかれた。初めのうちは、ドイツ人を自分たちとは異なる動物と見なし、すべてを彼らのひねくれた魂と病んだ心と野蛮な文化のせいにしようとした。いずれにせよ、彼らは自分たちとはまるで違うのだ、と」と述べています。

しかし、問題が1つありました。

歴史上最も凶悪なこの犯罪は、辺境の未開地で起きたわけではなく、世界で最も裕福で最も進歩している国の1つにして、カントとゲーテの国、ベートーベンとバッハの国で起きたのだとして、著者は「結局のところ、文明社会はベニヤ板でさえなかったのだろうか。ルソーの述べたことが正しく、文明とは陰湿な腐敗なのだろうか。当時、科学の新しい分野が台頭し、現代の人間には根本的な欠陥があるという不穏な証拠をもたらし始めた。その分野とは、社会心理学である」と述べています。

第8章「『ミルグラムの電気ショック実験』は本当か」の4「アイヒマン『悪の陳腐さ』は本当か」では、実のところ、第三帝国の官僚機構における命令は、かなり曖昧だったことを、現在の歴史家は理解しているとして、著者は「公式の命令はめったに出されなかったので、ヒトラーの信奉者たちは自らの創造性に頼らざるを得なかった。彼らはただ指導者に従うのではなく、総統の精神に沿う行動をして『ヒトラーに近づこうと努めた』と、歴史家イアン・カーショウは説明する。そこから人を出し抜く文化が生まれ、ナチス党員は、ヒトラーの気に入られようと、ますます過激な手段を考え出すようになった」と述べています。

別の言い方をすれば、ホロコーストは、突然ロボットになった人間の仕業ではなかったとして、著者は「ミルグラムの被験者が、無分別にスイッチを押そうとしなかったのと同じだ。加害者たちは、自分は歴史の正義の側にいると確信していた。アウシュヴィッツは、長く複雑な歴史的プロセスの到達点であった。その過程で、電圧は次第に高められ、悪が善としてまかり通るようになった。ナチスのプロパガンダ工場は、作家、詩人、哲学者、政治家を使って、何年にもわたってドイツ人の心を鈍らせ、毒した。『ホモ・パピー』は欺かれ、教化され、洗脳され、操作された」と述べます。

『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』を書いたハンナ・アーレントは、ほとんどの人は基本的に善良だと信じる数少ない哲学者の1人でした。彼女は、わたしたちの愛や友情への欲求は、憎悪や暴力への傾向よりも人間らしいと論じ、また、わたしたちは悪の道を選ぶ時でさえ、うわべは善に見える嘘や決まり文句を必要とすると指摘したとして、著者は「アイヒマンはその好例だった。彼は、自分は歴史的な偉業を成し遂げたのであり、後の世代に賞賛されるはずだと信じ切っていた。その信念ゆえに彼は、怪物にもロボットにもならず、同調者になった。長い年月を経て、心理学者たちは、ミルグラムの研究に関して同じ結論に至った。電気ショック実験は、命令への服従に関する実験ではなかった。それが調べたのは同調性だった。アーレントは何十年も前にこの結論に達していた。その先見性には驚かされる」と述べるのでした。

Part3「善人が悪人になる理由」では、第二次世界大戦後、ベニヤ説の変種がいくつも生まれ、それらを裏付ける証拠はますます堅牢になっていくように見えたとして、著者は「スタンレー・ミルグラムは電気ショック発生器を使ってそれを証明した。メディアは、キティ・ジェノヴィーズの死の後、ベニヤ説を大々的に伝えた。そしてウィリアム・ゴールディングとフィリップ・ジンバルドはベニャ説に世界的名声をもたらした。こうして、トマス・ホッブズが300年前に主張したように、悪はすべての人間のすぐ内側でくすぶっていると考えられてきた。しかし今、殺人事件と実験の書庫が開かれ、ベニヤ説が完全な間違いだったことがわかった」と述べています。

第10章「共感はいかにして人の目を塞ぐか」の1「ナチスの心理の謎を解く」では、1944年の初め、科学者たちを悩ませる1つの謎があったことが紹介されます。それは、ドイツ兵はなぜ懸命に戦い続けるのか、なぜ敗北を認めて降参しようとしないのか、というものでした。著者は、「戦争が始まった頃から、多くの心理学者は、軍隊の戦闘能力を決める上で、ある要素が他の要素より際立っていると固く信じていた。それはイデオロギーだ。たとえば愛国心や、自分が選んだ政党への忠誠心である。歴史を振り返っても、『自分たちは正しい側にいて、自分たちの世界観は正当だ』と確信する兵士たちは、最もよく戦った。多くの専門家は、基本的にドイツ兵は取り憑かれている、と考えていた。だからこそ脱走率がゼロに近く、アメリカやイギリスの兵士より懸命に戦うのだ、と。実のところ、戦後の歴史家の計算によると、ドイツ国防軍の兵士は、懸命に戦ったせいで、連合軍の兵士に比べて負傷者が50パーセントも多かった」と述べています。

しかし、著者は以下のように述べています。

「それはナチのイデオロギーではなかった。また彼らは、ドイツは勝てるという幻想を抱いていなかった。洗脳されてもいなかった。ドイツ軍の人間ばなれした戦闘を可能にしたのは、もっと単純なものだった。Kameradschaft 友情である。モーリスが面談した何百人ものドイツ人、かつてはパン屋や肉屋、教師や仕立て屋で、軍に入ってからは連合軍の前進を懸命に阻んだ彼らが、武器を捨てようとしなかったのは、互いのためだった。つまり彼らが戦い続けたのは、ナチスの基本思想である『千年帝国』や『血と土』のためではなく、戦友を救うためだったのだ」

3「幼児と道徳観――ベビー・ラボの実験」では、スタンレー・ミルグラムが1962年に電気ショック実験を行った大学に、1990年秋、新しい研究センターが誕生したことが紹介されます。イェール大学・乳児知覚センター、別名、ベビー・ラボです。そこではきわめて刺激的な研究がいくつか行われているのですが、著者は「そこで調べている問題のルーツは、ホッブズとルソーに遡る。人間性とは何か? 教育の役割とは何か? 人は本質的に善なのか悪なのか? 2007年にベビー・ラボの研究者カイリー・ハムリンは、革新的な研究成果を発表した。彼女のチームは、幼児が生来、道徳心を備えていることを実証したのだ。生後6か月の乳児でも、善悪を見分けられるだけでなく、悪より善を好んだ」と述べています。

5「戦争に勝つ方法」では、「太平洋戦線でマーシャル大佐は、大半の兵士が発砲しないことに気づいた。スペイン内戦時に作家ジョージ・オーウェルは同じことに気づいた。さらに彼は、ある日、自らが敵に共感し、動揺していることを悟った」として、著者は「銃撃よりさらに難しい行為を、軍事歴史家たちは発見した。その行為とは、人を刺し殺すことだ。ワーテルローの戦い(1815年)とソンムの戦い(1916年)で負傷した兵士のうち、銃剣による負傷者は1パーセントに満たなかった。何百という博物館に展示された何千本もの銃剣も、大半は一度も使われなかった。ある歴史家が記している通り、『銃剣でやりあう前に、たいていどちらかの兵士が、他の場所での急務を思い出すのだ』。ここでもやはり、わたしたちはテレビや映画によって誤解させられている。『ゲーム・オブ・スローンズ』のようなテレビドラマや『スター・ウォーズ』のような映画は、人を串刺しにするのは朝飯前だと視聴者に思い込ませる。しかし現実には、人の身体を突き刺すのは、心理的に非常に難しいことなのだ」と述べます。

どの時代でも、戦時の殺害は遠くからなされました。軍事技術の進化を、より遠くから攻撃できるようになる過程として説明できるとして、著者は「棍棒と短剣から弓矢へ、マスケット銃と手榴弾から大砲と空爆へ、武器は、戦争の主要な問題を解決する方向へと進化してきた。その問題とは、人間は根本的に暴力を嫌悪することだ。相手の目を見ながら、その人を殺すことは、事実上不可能だ。わたしたちの大半は、牛肉を食べるには自分で牛を殺さなければならないとしたら、即座に菜食主義になるだろう。同様に、多くの兵士は、敵に近づきすぎると、良心的兵役拒否者になる。古来、戦争に勝つ方法は、遠くからできるだけ多くの人間を攻撃することだった。それは、百年戦争(1337~1453年)のクレシーの戦いとアジャンクールの戦いで、長弓を用いたイングランド軍がフランス軍を破り、15世紀から16世紀にかけてコンキスタドールがアメリカ大陸を征服した方法であり、今日ではアメリカ人がドローンを使って行っていることだ」と述べます。

兵士が本来備えている共感力と、暴力に対する嫌悪感を、薬によって弱めることもできます。トロイの木馬からワーテルローの戦いまで、朝鮮戦争からベトナム戦争まで、人を酔わせるものの助けなしに戦った軍隊はほとんどありません。著者は、「ドイツ軍が3500万錠のメタンフェタミン錠(通称クリスタル・メス。攻撃性を引き起こす)を用いなければ、1940年にパリは陥落しなかった、と学者たちは考えている。また軍隊は兵士を『訓練』することができる。第二次世界大戦後、アメリカ軍は、他ならぬマーシャル大佐の勧めによってそれを始めた。ベトナム戦争で新兵は、ブートキャンプ(新兵の訓練プログラム)に放り込まれた。そこでは仲間意識だけでなく、最も残酷な暴力も賞賛され、声が嗄れるまで『殺せ! 殺せ! 殺せ!』と叫ぶことを強要された。第二次世界大戦の退役軍人(その多くは人の殺し方を習わなかった)は、この種の訓練の映像を見て衝撃を受けた」と述べます。

第11章「権力はいかにして腐敗するか」では、マキャベリの『君主論』が取り上げられます。2「権力が神を生んだ」では、あるアメリカの人類学者が、狩猟採集民の社会についての48の研究を分析して、マキャヴェリズムはほぼ常に惨事を招くという結論に至ったことを紹介します。彼はその理由を説明するために、狩猟採集をしていた時代にリーダーに選ばれるために必要とされた特徴を挙げました。それは「寛大である」「勇敢である」「賢明である」「カリスマ性がある」「公平である」「偏見がない」「信頼できる」「機転がきく」「強い」「謙虚である」です。狩猟採集民の世界では、リーダーは一時的な存在にすぎず、重要なことは皆で話し合って決めることを指摘し、著者は「後にマキャヴェッリが述べたような愚かな行動をとる人は、命を危険にさらすことになる。利己的な人間や強欲な人間は部族から追い出され、飢餓に直面する。結局のところ、食料を独り占めしようとする人とは、誰も食料を分かち合いたいとは思わないのだ」と述べています。

通常、わたしたちの社会的ネットワークは150人ほどで構成されるといいます。研究者たちは1990年代にこの結論に達しました。2人のアメリカの研究者が、一群の被験者に、クリスマスカードを送る友人や家族をリストアップするよう依頼した。平均は68世帯、約150人で構成されていたそうです。著者は、「探しはじめると、いたるところでこの数字が見つかる。古代ローマの軍隊から信仰心に富む入植者まで、企業の部局からフェイスブックの友だちまで、この魔法の閾値はそこここに現れ、人間の脳が有意義な人間関係を築けるのは150人が限度だということを示唆する」と述べます。

問題は、150人いれば盛大なパーティを開くには十分ですが、ピラミッドを築いたり、月にロケットを送ったりするには、到底足りないことだとして、著者は「その規模でのプロジェクトは、はるかに大きなグループの協力を必要とし、リーダーははるかに多くの人々をやる気にさせなければならない。どうやって? 作り話によって、である。わたしたちは、会ったことのない人とのつながりを想像することを学んだ。宗教、国、企業、国家、これらはすべて、わたしたちの心の中と、リーダーとわたしたちが語る物語の中にしか存在しない。誰も『フランス』と会ったことはないし、『ローマカトリック教会』と握手したこともない。そうであっても、わたしたちがその作り話を支持する限り、問題はない」と述べています。

作り話は、わたしたちとリーダーが、他のどの種もしたことのないことをするのを助けたと指摘し、著者は「それは、数百万の見知らぬ人々とともに、並外れた規模で協働することだ。偉大な文明が生まれたのは、これらの作り話の巨大な力によるものだ、とこの理論は語る。ユダヤ教とイスラム教、国家主義と資本主義、これらはすべて、わたしたちの想像の産物だ。イスラエルの歴史家ユヴァル・ノア・ハラリは自著『サピエンス全史』(2011年)にこう記している。『すべては物語を語ることと、その物語を信じるよう人々を説得することを中心に展開した』」と述べています。

このようなハラリの意見について、著者は「魅力的な理論だが、1つ欠点がある。それは、人類の歴史の95パーセントを無視していることだ。移動民だった祖先のネットワークは、150人という友だちの数の閾値を超えていた。たしかに祖先たちは小集団で狩猟採集を行っていたが、その集団は、メンバーを定期的に交換し、多数の部族の遺伝子が入り混じった巨大なネットワークの一員にした。これについては第3章で考察した。パラグアイのアチェ族とタンザニアのハッツァ族は、一生の内に平均で1000人の人と出会う。加えて、旧石器時代の人々は、豊かな想像力も備えていた。人々は常に、独創的な神話を紡ぎ出し、互いに語り伝え、大勢が協力する仕事の潤滑油にしてきた。現在のトルコにある世界最古の神殿ギョベクリ・テペはまさにその例であり、数千人の協力によって建てられた。唯一の違いは、旧石器時代の神話は定着しなかったことだ」と述べています。

3「独裁、社会主義、共産主義、民主主義に共通」では、著者は「数千年間、人々は温厚な人をリーダーに選んできた。しかし、旧石器時代においてさえ、人々は権力が腐敗することをよく知っていたので、恥入らせたり、仲間から圧力をかけたりするシステムを活用して、集団のメンバーが暴走するのを抑えた。しかし1万年前になると、権力者を引きずり下ろすのは難しくなった。都市や国家が築かれ、支配者が軍の指揮権を掌握すると、少々のゴシップや槍では用をなさなくなった。王は退位を拒否した。大統領が嘲笑や揶揄によって引きずり下ろされることはなかった。一部の歴史家は、現在わたしたちは不平等に依存している、と考えている。たとえばユヴァル・ノア・ハラリは『複雑な人間社会は、想像上のヒエラルキーと不正な差別を必要とするようだ」と書いている。そうした発言が、社会のトップから歓迎されることは、あなたもおわかりだろう』と述べています。

しかし、著者の興味を引くのは、世界中の人々が、族長や王が登場した後も、リーダーを抑制する方法を探し続けたことだとして、「その明白な方法の1つは革命だ。フランス革命(1789年)からロシア革命(1917年)、アラブの春(2011年)に到るまで、あらゆる革命は、同じ目的に支えられていた。大衆は暴君を倒そうとしたのだ。しかし、多くの革命は最終的に失敗する。専制君主が倒されると、すぐ新たなリーダーが登場し、権力を渇望し始めるからだ。フランス革命の後、それはナポレオンだった。ロシア革命後は、レーニンとスターリンだ。エジプトもまた、別の独裁者に支配された。社会学者はこれを「寡頭制の鉄則」(社会集団においては必然的に少数者が多数者を支配すること)と呼ぶ。自由と平等という高邁な理想を抱いた社会主義者や共産主義者でさえ、強すぎる権力を握ると、その不健全な影響を受けずにはいられなかった」と述べます。

そして、残念ながら、恥を感じることのできない人は常にいるものだとして、著者は「権力に溺れているか、あるいは、ごく少数の先天的な社会病質者(ソシオパス)かのどちらかだ。そうした人間は、移動民の中では長く生きられない。集団から追放され、置き去りにされて息絶えるしかない。しかし現代の複雑な社会組織においては、社会病質者が出世の階段を早くのぼりがちだ。調査によると、診断可能な社会病質者は、一般の人々では1パーセントしかいないが、CEOでは4~8パーセントもいる。現代の民主主義社会において、恥を知らないことは、その人にとってプラスに働く。羞恥心に邪魔されない政治家は、他人があえてしようとしないことを、堂々と行うことができる」と述べるのでした。

第12章「啓蒙主義が取り違えたもの」の1「史上最大の過ちへの抗争」では、見知らぬ人に対する本能的な警戒心は、長年にわたって特に問題ではなかったと指摘し、著者は「わたしたちは友人の名前と顔を知っており、見知らぬ人と不意に出会っても、容易に自分との共通点を見いだした。人々を対立させる宣伝やプロパガンダはなされず、ニュースも戦争もなかった。ある集団から別の集団に移るのは自由で、そうするうちに、より広いネットワークが構築された。しかし、1万年前に問題が発生した。人間が一か所に定住し、私有財産を蓄えるようになった時から、集団本能は無害ではなくなった。資源が限られていることと階層性とが結びついて、それは急に毒を帯び始めた。そして、ひとたびリーダーが軍隊を育てて思い通りに動かすようになると、権力の腐敗は歯止めがきかなくなった」と述べています。

第14章「ホモ・ルーデンス」の4「クラス分け、教室、宿題、成績のない学校」では、いじめの問題が取り上げられます。著者は、「いじめはしばしば、人間の本質的な癖と見なされ、子どもなら誰でもすると考えられている。それは間違いだ、と、いじめが蔓延する場所を広範に調査してきた社会学者たちは言う。彼らはそれらの場所を『トータル・インスティテューション(全制的施設)』と呼ぶ。およそ50年前に、社会学者のアーヴィング・ゴッフマンは全制的施設を「全員が同じ場所に住み、ただ一つの権威の支配下にある」「すべての活動が共同で行われ、全員が同じタスクに取り組む」「活動のスケジュールは、多くの場合、1時間ごとに厳格に決められている」「権威者に課される、明確で形式張ったルールのシステムがある」と説明しました。

Part5「もう一方の頬を」では、「マタイによる福音書伝五章、山上の垂訓」の「あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。悪人に手向ってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頻をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせない。そして1マイル行くように強いるなら、一緒に2マイル行きなさい」という言葉が紹介されます。著者は、「わたしは最近になってようやく、イエスの教えが理にかなっていることを悟った。現代の心理学者はそれを、『非相補的行動』(noncomplementary behavior)と呼ぶ。わたしが先に述べたように、たいていの場合、わたしたちは互いを映し出す鏡になる。誰かがあなたを褒めてくれたら、あなたはお返しにすぐその人を褒めるだろう。誰かに不愉快なことを言われたら、仕返しに嫌味の1つも言ってやりたくなる。相手の出方に応じてこちらの出方を決める、これは『相補的行動』だ」と述べています。

正と負のフィードバック・ループは、学校、企業、民主主義において強く働きます。優しくしてくれる人に優しくするのは簡単ですが、それだけでは不十分だとして、著者は「再びイエスの言葉を引用すると、『自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな恵みがあるだろうか。罪人でも、愛してくれる人を愛している。また、自分によくしてくれる人に善いことをしたところで、どんな恵みがあるだろうか』。問題は、さらに1歩進めるか、ということだ。自分の子ども、同僚、近隣の人だけでなく、敵に対しても最善を尽くしたらどうなるだろう? そうするのはかなり難しく、直感に反するように思える。20世紀でおそらく最も偉大な英雄である、マハトマ・ガンジーとマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに目を向けてみよう。彼らは非相補的行動のプロだったが、それ以前に、人として類まれな資質を備えていた」と述べます。

第18章「兵士が塹壕から出るとき」では、第一次世界大戦の有名な「クリスマス休戦」のエピソードが取り上げられます。2006年公開の映画「戦場のアリア」で描かれた奇跡のようなエピソードです。1914年のクリスマスイブ、第一次世界大戦下のフランス北部。そこはフランス・イギリス・ドイツ軍がそれぞれ攻撃しあう泥沼の戦場と化していました。その夜、ランタン、松明、クリスマスツリーの灯りが次々にともり、ドイツ兵が「きよしこの夜」をドイツ語で歌い、お返しにイギリス兵が「牧人ひつじを」を英語で歌いました。最後は、両陣営がラテン語で「神の御子は」を合唱したのです。イギリス軍のライフル銃兵だったグラハム・ウィリアムスは、「ありえないことだった。戦争のさなかに、敵同士が声を揃えて聖歌を歌ったのだから」と回想しています。

2「英兵と独兵が聖歌を贈り合う」では、「翌朝、クリスマス当日、この勇敢な兵士たちは再び塹壕から出た。有刺鉄線を越えて、敵と握手しに行った。それから、背後にとどまっている兵士たちに手招きした。『皆、歓声を上げた』と、クイーンズ・ウェストミンスター・ライフル隊のレスリー・ウォーキントンは回想する。『わたしたちはサッカーの観客のように群れ集まった』プレゼントが交換された。イギリス兵はチョコレート、お茶、プディングを、ドイツ兵は葉巻、ザワークラウト、シュナップスを差し出した。盛大で幸せな再会の集いであるかのように、ジョークを飛ばし、集合写真を撮った。ゴールポスト代わりにヘルメットを使って、サッカーの試合もした」とあります。

フランス北部、フルベ村の南西では、敵同士による合同の理葬式が行われました。後にアーサー・ペラムバーン中尉は、「ドイツ兵が片側に、イギリス兵がもう片側に整列し、将校は前に立ち、誰もが帽子を脱いでいた」と記しました。同志が埋葬される時――敵の銃弾により殺された同志である――『主はわが牧者』をそれぞれの母国語で合唱しました。その夜、クリスマスのごちそうが前線を行き交いました。あるイギリス兵はドイツの防御線の後ろにあるワインセラーまで案内され、そこでバイエルンの兵士とともに、1909年のヴーヴ・クリコのボトルを開けました。彼らは住所を教えあい、戦争が終わったらロンドンかミュンヘンで会おうと約束したといいます。

長い間、1914年のクリスマスの休戦は作り話と見なされてきました。感傷的なおとぎ話、悪くすると、反逆者によるでっち上げ、という扱いだったとして、著者は「クリスマスが終わると、再び戦争が始まった。そして数百万人を超える兵士が殺されたので、あのクリスマスに起きたことは、ますます信じがたかった。1981年のBBCドキュメンタリー『Peace in No Man's Land』(無人地帯での平和)によって初めて、この物語がたわいもない噂ではなかったことが明らかになった。そのクリスマスの日、イギリス戦線の3分の2は、闘うことをやめた」と述べています。

この1914年のクリスマスの休戦の実話はこの上なくハートフルなエピソードで、わたしは大好きなのですが、その根底にはキリスト教の存在があったことは無視できません。ドイツ兵も、イギリス兵も、宗派は違えどイエスを「神の子」と見るキリスト教徒だったのであり、ゆえに讃美歌も知っていたわけです。信仰や文化に共通の要素があれば、心を通わせることは難しいことではありません。その意味で、ヨーロッパにキリスト教という共通文化があるならば、アジアには仏教や儒教という共通文化があります。なんとか、日本や韓国や中国が理解し合える日が来ないかと思ってしまいます。ちなみに、1914年のクリスマスの友好は例外的な事例ではなかったそうで、本書には「同じことは、スペイン内戦とボーア戦争でも起きた。アメリカの南北戦争、クリミア戦争、ナポレオン戦争でも起きた。しかし、このフランダース地方におけるクリスマス休戦ほど、広範かつ唐突に起きたことはなかった」と書かれています。

わたしたちは、他者への憎悪をあおる活動家や政治家によって、互いと戦うよう仕向けられていると指摘し、著者は「『デイリー・メール』のような新聞は、かつては血に飢えたフン族の物語を広め、今は外国人による窃盗、移民による殺人、難民によるレイプを書き立て、外国人・移民・難民は仕事を盗むが、怠惰すぎて仕事はしない、と報告し、彼らの古来の伝統や価値観を完全に無視しようとする。こうして、憎しみはふたたび社会に注ぎ込まれる。現代の犯人は新聞だけではない。ブログやツイート、ソーシャルメディアにばらまかれる嘘、オンラインの荒らしも同罪だ。最高のファクトチェッカー(真偽検証機能)もこの種の悪意に対しては、無力らしい」

エピローグ「人生の指針とすべき10のルール」では、心理学や生物学、考古学や人類学、社会学や歴史学における最新の証拠を見ると、わたしたち人間は数千年にわたって、誤った自己イメージに操られてきたと言わざるを得ないとして、著者は「ずいぶん長い間、わたしたちは、人間は利己的、悪く言えば、獣だと思い込んできた。そしてずいぶん長い間、文明はほんの少し叩いただけでひび割れてしまう薄っぺらなベニヤ板だ、と考えていた。しかし今、わたしたちは、人類とその歴史に対するこの見方が、まったくの間違いだったことを理解した」と述べています。

10の指針の中で印象深いのは、2「ウィン・ウィンのシナリオで考えよう」です。著者は、「伝えられるところによると、トマス・ホッブズは、ある日、友人とロンドンを散歩していて、突然立ち止まって物乞いにお金を恵んだ。友人は驚いた。人間は本来、利己的だというのが彼の持論ではなかったのか。しかし、ホッブズに言わせれば、その行動に矛盾はなかった。苦しんでいる物乞いを見ると不快な気分になる。だから、それを避けるために、いくばくかのコインを恵んだのだ、と彼は言った。つまり、彼の行動は利己心によるものだったのだ。この200年間、哲学者と心理学者は、純粋な利他主義は存在するのか、という問題に頭を悩ませてきた。しかし率直に言って、その議論自体、わたしから見れば意味がない。誰かに親切にするたびに気分が悪くなる世界に暮らしていることを想像してみるといい。そんな世界はまるで地獄だ。良いことをすると気分が良くなる世界に生きているというのは、素晴らしいことだ。わたしたちは食べ物を好むのは、それがなければ飢えるからだ。セックスを好むのは、それをしなければ絶滅するからだ。人助けが好きなのは、他者がいないと自分もいなくなるからだ。良いことをすると気分が良くなるのは、それが長いことだからだ」と述べています。

次に、3「もっとたくさん質問しよう」です。著者は、「世界史上のほぼすべての哲学に共通する黄金律は、『自分がされたくないことを人にしてはいけない』というものだ。この教えは、2500年前の中国の思想家、孔子がすでに述べている。その後、ギリシアの歴史家ヘロドトスや、プラトンの哲学にも登場し、数百年後、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典に組み込まれた。最近では、何十億人もの親がわが子に、この黄金律を繰り返し教えている。それには2つの形がある。『自分がそうされたいと思うように他の人に接しなさい』という積極的教えと、『自分がされたくないことを他人にしてはいけない』という消極的教えである。神経学者の中には、この教えは数百万年にわたる人類進化の産物であり、わたしたちの脳にプログラムされている、と考える人さえいる。それでもわたしは、この黄金律では不十分だと考えるに至った」と述べます。黄金律のこのバリエーションは、「白金律」と呼ばれますが、ジョージ・バーナード・ショーは、「自分がしてもらいたいと思うことを他人にしてはいけない。その人の好みが自分と同じとは限らないからだ」と、その本質をうまく言い当てています。

6「ほかの人々が「自らを愛するように、あなたも自らを愛そう」も心に響きます。本書は、悪は遠くから仕事をすることを訴えてきました。距離は人に、インターネット上の見知らぬ人への暴言を吐かせます。距離は兵士に、暴力に対する嫌悪感を回避させます。そして距離は、奴隷制からホロコーストまで、歴史上の最も恐ろしい犯罪を可能にしてきましたしかし、思いやりの道を選べば、自分と見知らぬ人との距離が、ごくわずかであることに気づくとして、著者は「思いやりはあなたに境界を越えさせ、ついには、近しい人や親しい人と、世界の他の人々が、等しく重要に思えるようになる。そうでなければ、ブッダは家族を捨てただろうか。そうでなければ、キリストが弟子に、父と母、妻と子、兄弟と姉妹を置き去りにせよと説いただろうか」と述べます。

そして、10「現実主義になろう」です。本書の目的の1つは、現実主義という言葉の意味を変えることだそうです。著者は、「現在、現実主義者という言葉は、冷笑的の同義語になっているようだ――とりわけ、悲観的な物の見方をする人にとってはしかし、実のところ、冷笑的な人は現実を見誤っている。わたしたちは、本当は惑星Aに住んでいて、そこにいる人々は、互いに対して善良でありたいと心の底から思っているのだ。だから、現実主義になろう。勇気を持とう。自分の本性に忠実になり、他者を信頼しよう。白日のもとで良いことをし、自らの寛大さを恥じないようにしよう。最初のうちあなたは、騙されやすい非常識な人、と見なされるかもしれない。だが、覚えておこう。今日の非常識は明日の常識になり得るのだ。さあ、新しい現実主義を始めよう。今こそ、人間について新しい見方をする時だ」と述べるのでした。

「訳者あとがき」で、野中香方子氏は、「『人類の歴史』との言葉通り、本作は壮大なテーマに挑んでいる。人類の性質は、悪なのか、善なのか。この永年の普遍的問いについて、ブレグマンはまずは独自取材によって、心理学の定説を覆す。そして、人類史、思想史、資本主義に至るまで、幅広い領域を網羅・統合する考察を行なった上で、『人類の本質は善である』との結論を下す。しかし、本書はそれで終わるわけではない。どうすればこの新たな人間観に基づく世界を築くことができるか、ブレグマンは員体的な事例をいくつも挙げて語っていく。その視野は広く、刑務所、警察、社会保障制度、学校教育、在宅ケア組織等々を緻密に調査している」と述べています。

「人間の本質は善か悪か」という問いに、ブレグマンはさまざまな方向から取り組むことを指摘する野中氏は、「冒頭では、無人島に漂着した少年たちの物語が語られる。ブレグマンは、世界が忘れていたこの遭難事故の記録を独自に発掘し、当事者に直接会って話を聞き、当時の様子をありありと再現する。小説『蝿の王』では、無人島に漂着した少年たちは憎み合い、殺し合ったが、そのリアリティ版は小説とは大違いだった。少年たちは、思いやりと協力によって、1年以上、無人島で生き延びたのだ。続いて著者は、長年にわたって冷笑的な人間観の裏づけになってきた心理学実験や報道が実は嘘だったことを次々に暴いていく。『スタンフォード監獄実験』、『ミルグラムの電気ショック実験』、『キティ・ジェノヴィーズ事件(傍観者効果)』。これらについては、心理学に関する書籍で何度も語られてきた。おそらく皆さんも何かでお読みになったことだろう。それほど社会に浸透している実験や報道が、『嘘』だなんてことがあるのだろうか。しかし、ブレグマンが挙げる証拠は堅牢だ」と述べます。

そして、ブレグマンは「地球温暖化から、互いへの不信感の高まりまで、現代が抱える難問に立ち向かおうとするのであれば、人間の本性についての考え方を見直すところから始めるべきだろう。」と言うことを紹介した後、野中氏は「もし今なら、彼はその難問に新型コロナウイルスのパンデミックを加えたことだろう。パンデミックに直面したわたしたちは、ブレグマンが『災害は人々の善良さを引き出す』と述べた通りの、人間の善性の表出を目の当たりにしている。病院では医療関係者が命がけで患者の治療にあたっている。科学者たちはライバル意識を捨て、コロナウイルスに関する研究や情報を積極的に共有するようになった。ブレグマンは、『わたしたちが、大半の人は親切で寛大だと考えるようになれば、全てが変わるはずだ。』と語る。そう考えるか考えないかは、わたしたち一人一人に委ねられている」と述べるのでした。

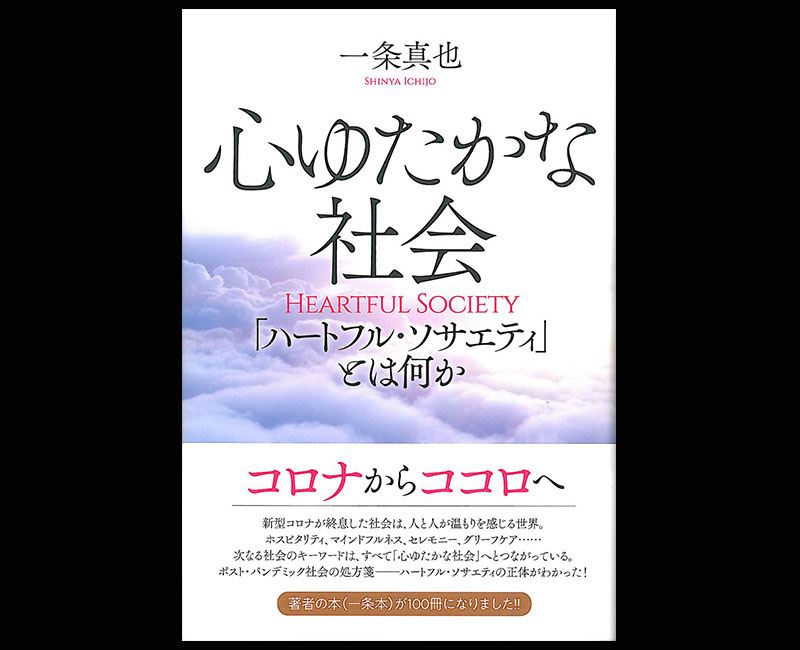

『心ゆたかな社会』(現代書林)

『心ゆたかな社会』(現代書林)

この野中氏の「訳者あとがき」を読んで、まさに拙著『心ゆたかな社会』の帯に書かれた「コロナからココロへ」というキャッチコピーを連想しました。同書では、新型コロナが終息した社会は、人と人が温もりを感じる世界であることを論じました。本書『Humankind 希望の歴史』は性善説の立証を試みていますが、わたしは『心ゆたかな社会』の「まえがき『ネクスト・ソサエティをさぐる』」で、「わたしは人間の本性は善でもあり悪でもあると考える。そして来るべき『心の社会』においては、人間の持つ善も悪もそれぞれ巨大に増幅されてその姿を現すだろう。ブッダやイエスのごとき存在も、ヒトラーやスターリンのような存在も、さらなるスケールの大きさをもって出現してくる土壌が『心の社会』にはあるのである」と書きました。オランダの若き「知の巨人」であるルトガー・ブレグマンにはいつか会ってみたいです。