- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.09.13

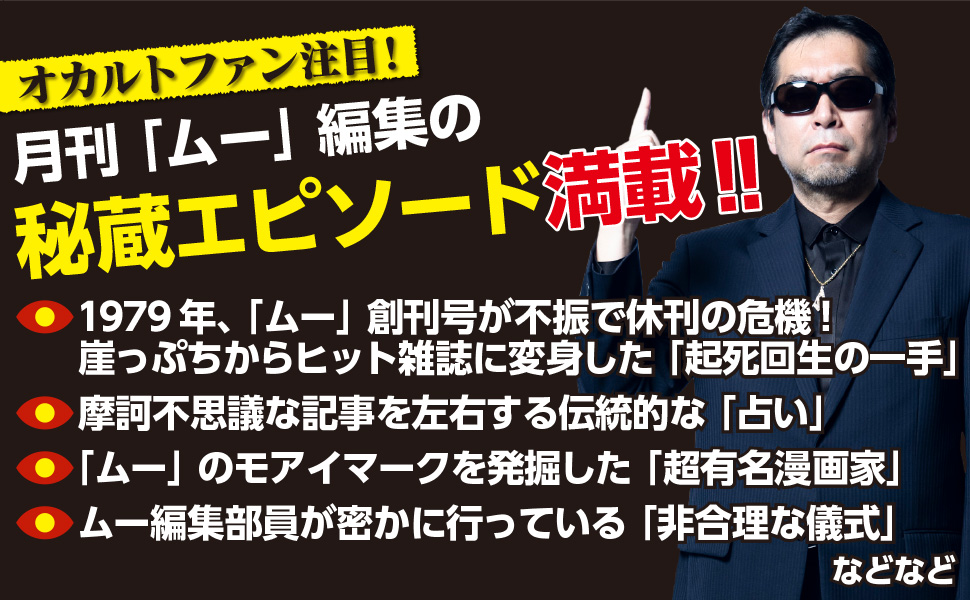

『オカルト編集王』三上丈晴著(学研)を読みました。「月刊『ムー』編集長のあやしい仕事術」というサブタイトルがついています。著者は、1968年生まれ、青森県弘前市出身。筑波大学自然学類卒業。1991年、学習研究社(学研)入社。『歴史群像』編集部に配属されたのち、入社半年目から「ムー」編集部。2005年に5代目編集長就任。2021年6月24日より、福島市の「国際未確認飛行物体研究所」所長に就任。CS放送エンタメ~テレ「超ムーの世界R」などメディア出演多数。趣味は翡翠採集と家庭菜園。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、サングラスをかけた著者の写真が使われています。帯には、「UFO、UMA、ノストラダムス、ミステリーサークル、謎の渡来人『秦氏』、ユリ・ゲラー…」「オカルト編集30年、そして、ムー500号。最強オカルト雑誌の裏の裏を、今、明らかに」と書かれています。

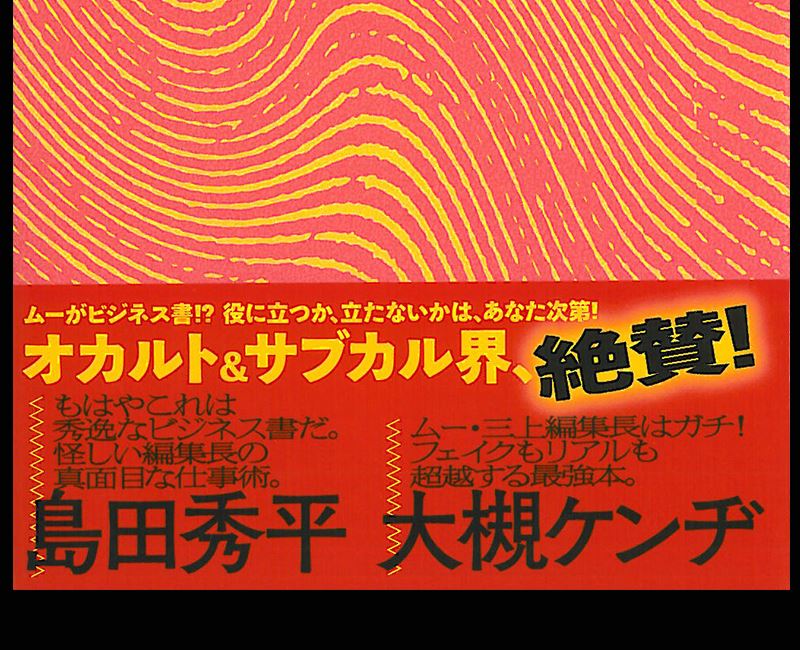

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「ムーがビジネス書!? 役に立つか、立たないかは、あなた次第!」「オカルト&サブカル界、絶賛!」「もはやこれは秀逸なビジネス書だ。怪しい編集長の真面目な仕事術。――島田秀平」「『ムー』三上編集長はガチ! フェイク・リアル超越の最強本。――大槻ケンヂ」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書のカバー前そでには、「国民的オカルト雑誌・月刊『ムー』編集長が謎に包まれた仕事術を初公開。日本中を驚愕させる‟不思議”はどのように創造されるのか? 創刊43年、『ムー』は何故、日本中で愛され続けるのか? UFO、UMA、心霊写真、ノストラダムス、ユリ・ゲラー……数々のヒット記事に隠された真実とは!?」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

Prologue

オカルト編集者と呼ばれて

第1章 学研入社、「ムー」編集部配属

第2章 月刊「ムー」とは何か?

第3章 ムー的企画術

第4章 ムー的編集術

第5章 ムー的重要人物

第6章 ムー的ミステリーの裏の裏

Epilogue

人間とは何か

アマゾンより

アマゾンより

Prologue「オカルト編集者と呼ばれて」では、ご存じのように、月刊「ムー」が扱っている世界は、怪しくて妖しい、まさに「あやしい」とし認めた上で、著者は「あやしいとは誉め言葉である。そう思っております。そこには、ちょっと無気味で怖いんだけど、人を惹きつける魅力がある。かくいう、この三上も、いわばムー的世界に魅せられて、どっぷりハマった編集人生でありました」と述べています。また、著者は「世の中、すべて表と裏がある。人間も本音と建前がある。常識で語られる世界と超常識がまかり通る世界では、まるっきり世界観が異なる。本書をきっかけに、世の中の見方が少し変わり、それが何かの参考にでもなれば、望外の喜びです」と述べます。

第2章「月刊『ムー』とは何か」の「『ムー』の創世記」では、著者は「ムー」の誕生前史について、「ご存じのように、学研には学習誌があった。根幹にあったのは『科学』と『学習』である。小学1年生から6年生まで、『1年の科学』や『6年の学習』といったタイトルで毎月、計12冊を刊行していた。『科学』は本格的な付録が毎号付いていた。顕微鏡や日光写真機、天然鉱物など、原価をかけた付録は魅力のひとつだった。書店を通した販売ではなく、販売員がダイレクトに読者に届ける直販というシステムを採用していた。昭和生まれの方ならば、『科学』と『学習』を届けてくれる販売コンパニオンの方々、いわゆる『学研のおばちゃん』という言葉を聞いたことがあるかもしれない」と述べています。わたしも小学生時代に学研の「科学」と「学習」を6年間購読していました。なつかしいですね!

当時、「高2コース」編集部に在籍していた2代目「ムー」編集長O氏は自身が企画した記事がアンケートで第1位になることが自慢だったそうです。彼は、読者が求めているものは何かを知っていました。平たくいえば、受ける記事を企画できると自負していたのです。具体的に、その記事というのが「ノストラダムスの大予言」や「日本全国ミステリーゾーン」、「世界の超能力者」でした。著者は、「しかも、時は1970年代、出版界は雑誌の創刊ラッシュだった。ご多分にもれず、学研でも、上層部から雑誌を作れという大号令が出された。もとより、ティーン向けの一般記事を企画していた編集者たちは、次々と喜び勇んで雑誌を立ち上げた」と述べます。

今日まで続くアイドル雑誌「BOMB!!(現・BOMB)」やカメラ雑誌「CAPA」と並んで創刊されたのが、スーパーミステリー・マガジン「ムー」だったと紹介して、著者は「発想はいたって単純である。『高校コース』で受けた記事のテーマを雑誌にすれば、必ず成功する。ノストラダムスの大予言やミステリーゾーン、超能力、心霊などをメインテーマとする雑誌なら、少なくとも中高生には手に取ってもらえるはずだというわけだ」と述べるのでした。なるほど、このような考えのもとで、国民的オカルト雑誌「ムー」は誕生したわけですね!

「スーパーミステリー・マガジン」では、「ムー」ではストーリーを重視したことを紹介します。超仮説ともいうべき論説を語るときに、もっとも大事なのはストーリーであるとして、著者は「かつての偉人、アルキメデスには風呂、ソクラテスには悪妻と監獄、そしてニュートンにはリンゴがあった。彼らの研究は非常に革新的ではあるが、それよりも大事なのは、発見にまつわる物語なのだ。ドラマティックなエピソードの中に偉大なる発見の鍵がある。超常現象の謎解きにあたっても、ここがもっとも重要だ。『ムー』の総力特集では、筆者の方に一番、力を入れてもらっているのが、大胆な推理に至るドラマ性なのである」と述べています。

「オカルト雑誌」では、オカルトとは本来、「隠されたもの」という意味であると説明し、著者は「秘教という意味でのエソテリズムや神秘主義に近い。狭義では魔術を指す。様々な儀式を通して、見えない存在、たとえば神々や天使、悪魔、そして精霊を召喚して、超自然的な現象を引き起こす。魔術というとトリックを使った手品のイメージがあるので、研究家によっては、あえて魔法という言葉を使う場合が多い」と述べます。また、教義では魔術を意味するオカルトですが、実際は、こうした心霊や超能力を含めて語られることが多いと指摘し、著者は「オカルトは非科学的であるとして、学問の場では、しばしば排除される傾向があるが、宗教学や民俗学においては、重要な研究対象である。神話を語るうえで、オカルトは不可欠な要素なのである」と述べるのでした。

「UMAと進化論」では、進化論は最終的に人類学の問題になることが指摘し、著者は「なぜなら、いつ意識が発生したのか。意識とは、いったい何か。ヒトに意識があるのなら、動物にもあるのか。哺乳類や鳥類などの脊椎動物はいいとして、軟体動物タコやイカも知能がありそうだ。ならば昆虫や微生物、細菌、ウイルスは、どうか。鉱物などの物質そのものにも意識がないとは限らない。極論すれば、原子や電子などの素粒子にだって意識があるかもしれない」と述べています。

反対にマクロな視点からすれば、この地球も意識をもった生命体ガイアだという思想もあります。地球が生命体なら、他の惑星や衛星、さらには太陽などの恒星だって生命体なのかもしれません。著者は、「想像をたくましくすれば、銀河や銀河団、さらには宇宙大規模構造は、そのまま脳神経の形をしており、ひょっとしたら宇宙そのものが生命体なのだという説もある。宇宙が意識をもち、様々な事象を認識しているならば、この世はひとつのバーチャル世界なのか。それこそ、宇宙はプログラミングされたゲーム・シミュレーションだったとしても不思議ではない」と述べています。

「最新科学から未来科学へ」では、重要なのは記憶はデータであり、メモリに記録できるという点だとして、著者は「メモリには半導体やレアメタルが使用されるが、シリコンでもいい。極端な話、相応の装置があれば、どんな物質にもデータを記録できる。身近な道具はもちろん、自然界にあるもの、すべて。地球自体が巨大なメモリだとすれば、地球生命体ガイアは意識をもっていて当然だ。彼女は全人類の歴史と記憶を知っていることになる。これを全宇宙に拡張すれば、まさにアカシックレコードだ。空間そのものが素粒子であるというならなおさらである。かつてSF作家のアーサー・C・クラークは、古代人が現代科学を目の当りにしたら、魔術だと思うだろうと述べた。これは未来科学を見た現代人にとっても同様だ。超常現象は未来科学で解明できる。だからこそ、世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジン『ムー』にとって、最新科学は必須のテーマなのである」と述べるのでした。

「哲学雑誌としての『ムー』」では、数学は自然科学よりも上位の概念であると指摘し、著者は「自然科学は形而下であるのに対して、数学は形而上である。数学における点や線、面積は、この世に存在しない。この世に存在する点と線、面積は、すべて体積をもっている。体積のない点や線、面積は、すべてプラトンがいうイデアの世界の話なのだ。形而上の数学と形而下の科学を含む概念は思想である。科学とは思想のひとつである。思想と並んで、ほかに宗教と美学、これら3つをもって哲学と呼ぶ。国によって制度は異なるが、基本的に理学博士でも、文学博士でも称号は『Ph.D』である。Phとはフィロソフィー、すなわち哲学である。医学博士以外は、みな哲学博士なのだ。あらためてムー的な世界を俯瞰すれば、思想のみならず、宗教や美学の分野にも及んでいる。まさにムー的世界を考えることは哲学なのだ。すなわち、月刊『ムー』は科学雑誌やオカルト雑誌という概念を超えた哲学雑誌なのである。あやしいということが誉め言葉である『ムー』であるが、ちょっと気取って答えるときには『月刊「ムー」は哲学雑誌です』と表現するようにしている」と述べます。

第3章「ムー的企画術」の「非合理的な儀式をする」の冒頭を、著者は「オカルティストは山を目指す。近代西洋魔術の泰斗、アレイスター・クロウリーは登山家であった。山は異界であり、神々と魔物が住んでいる。文字通り、俗人は町にいるが、仙人は山にいる。およそ神秘思想を学ぶ者、とくに実践しようとするならば、俗世間を離れて、山に行かねばならない。深山幽谷に分け入り、そこで、この世ならざる存在と相対することにより一種の悟りを開く。まさに神秘体験だ」と書きだしています。

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

編集者はオカルティストではありません。スプーン曲げに挑戦するぐらいで、本格的な神秘体験ほとんどないと告白し、著者は「。ちょっとした心霊体験やミステリー体験、さらには取材先で目にする超常現象はあるが、本人の中で神秘体験をすることは、ほとんどないといっていいだろう。しかしながら、儀式を行うことはできる。神秘主義による魔術儀式に参加したり、ちょっとした開運術を行うことはある。えてして、儀式は非科学的である。もともと非合理なものであるが、ときとして、これが重要な場面もある」と述べます。この「儀式は非科学的である。もともと非合理なものであるが、ときとして、これが重要な場面もある」という言葉は、『儀式論』(弘文堂)の著者であるわたしの心にスッと入ってきました。

「答えはひとつではない」では、UFO問題が取り上げられます。UFOの正体は何か。早稲田大学の大槻義彦名誉教授がいうように、UFOは火の玉、プラズマなのかもしれないとして、著者は「プラズマによって説明が可能な事件や現象はあるだろう。が、だからといって、すべてのUFOがプラズマで解明できるわけではない。逆にプラズマによって異星人の宇宙船が飛行している可能性だってある。月刊『ムー』は、その可能性を紹介する雑誌である。UFOに乗っている知的生命体に関して、先月号では金星人だといい、今月号では地底人、そして来月号では未来人のタイムマシンだという特集を組む。一見すると、節操がないようだが、不可思議な謎に対するスタンスとしては正しい。諸説を紹介するのが媒体としての使命なのだから」と述べています。

第4章「ムー的編集術」の「格闘技の間合い」では、格闘技で大切なのは間合いであると指摘し、著者は「相手との距離感がもっとも重要な部分である。あまりにも近くなると、準備動作が大きい打撃ができない。かといって、距離をとりすぎると、そもそも拳が届かない。ちょうどいい距離を保ちながら、瞬間的にパンチを繰り出す。相手が懐に入ってこようとするときを見計らってカウンターを打っことができればベストだ。武術でいうところの『間合い』だ。ある意味、編集者と読者の関係は、格闘技の世界に通じる。雑誌という媒体を通して、試合をしている。まさに真剣勝負である。いかに魅力的な記事を作って、それを読んだ読者を満足させることができるのか。いつも編集者は戦っている」と述べています。

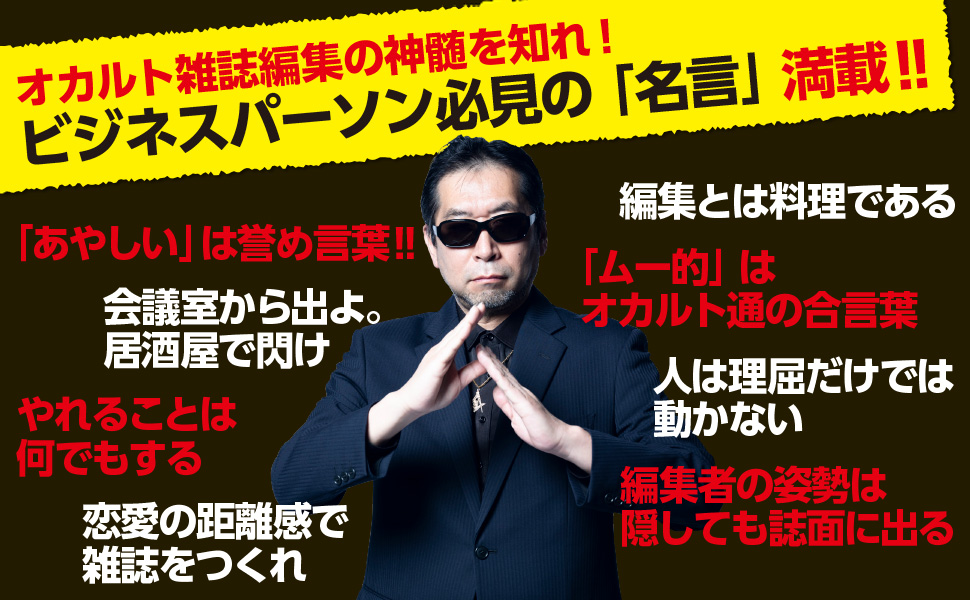

「編集は料理である」では、著者はこう述べます。

「つくづく思うのだが、『ムー』という雑誌の編集は料理に似ている。扱っているテーマは、いわば素材である。食材は、まったく変わらない。同じ食材を使って、いかに違う料理を作るのか。雑誌でいえば、同じネタで、いかに違う記事にするのか。まさに、そこが料理人である編集者の腕の見せ所なのだ。同じトマトという素材を使っても、これを焼くのか、煮るのか、それとも生のままでサラダにするのか。同じ焼くにしても、チーズといっしょにパンに載せて、オーブンで焼くとか。同様に、煮るならば、丸ごとスープに入れるのか、原形がなくなるまでとろとろに煮込むのか。それこそ、料理のレパートリーは劇的に増える。無限といえば大げさであるが、いかようにでも新しい料理が可能になるのだ」

編集も、これとまったく同じだであるとして、著者は「UFOに乗っているエイリアンというテーマでも、遠い宇宙の彼方、プレアデス星から来た異星人なのか、それともタイムマシンに乗ってきた未来人なのか、はては地球内部からやってきた地底人なのか。いろいろ切り口がある。さらに、料理は見た目も大事である。調味料による味付けはもちろんだが、食欲がわくような盛り付けや色どり、さらには器の選び方も軽んじてはならない。雑誌でいうならば、見せ方だ。衝撃的な写真を大きく使い、巻頭カラーページにどーんと掲載するとか、詳細なイラストで解説したり、ときには全部、イラストで絵本のようにまとめるなど、工夫次第で、いくらでも魅力的なページを作ることができる」と述べるのでした。

「積極的幻想論」では、月刊「ムー」の本質は「積極的幻想論」にあると指摘します。積極的幻想論とは著者の造語ですが、念頭にあるのは「積極的ニヒリズム」だそうです。著者は、「フリードリッヒ・ニーチェが唱えたニヒリズムは絶望状態である。理想や希望を掲げれば、いつかは必ず失望し、絶望へと至る。絶望を回避するためには、そもそも理想や希望を抱かなければいい。神が生きていると信じるからこそ、救われなかったときに絶望するならば、その前提を否定すればいい。まさに神は死んだ。そうニーチェは語る」と述べます。

しかし、ムー民にニヒリズムは似合わないとして、著者は「虚無主義はつまらない。絶望してもいい。絶望しても、そこから希望へ転換する。鍵となるのは幻想だ。理想や希望を幻想と位置づけるのである。積極的に幻想を抱くことによって、絶望を超克するのだ。UFO映像がフェイクだったからといって、虚無主義になっている場合ではない。むしろ陰謀論という幻想をもって、裏読みをする。積極的に幻想を抱くことによって、次に進む。結果、新たな事件の深層へと迫ることができるのだ」と述べるのでした。

「虚実皮膜論」では、「この世は、はたして実在しているのか。それとも虚像なのか」という問題を取り上げ、著者は「存在自体が不確かなものである以上、超常現象だってありうる。ムー的な世界は、まさに現実と虚構の狭間にある。現実世界と異世界の間、マージナル領域にこそ真理が隠されているのだ。江戸時代、近松門左衛門は、現実と虚構の境界に芸術の妙、すなわち真実があると説いた。彼の芸術論は「虚実皮膜論」と呼ばれる。現実とも、虚構ともいえない、皮膜のような境界にこそ、もっとも大切な真理が隠されているというわけである」と述べます。 まさに幽霊などは、この虚実の境界、皮膜に存在するものです。亡霊は現実世界に姿を現していますが、実在はしません。死んだ人はあの世にいますが、亡霊はこの世に現れます。著者は、「あの世とこの世の境界、まさに皮膜に亡霊は投影されているといえるかもしれない。陰陽二元論で語られる世界にあって、ムー的世界は一種の虚実皮膜論である。事実と虚構の境界にこそ、もっとも魅力がある。虚実皮膜論からすれば、ムー的世界は事実と虚構を超えた『真実』なのである」と述べます。

「ユリ・ゲラー 超能力と手品とフリーメーソン」では、「超能力は存在するのか」として、著者は「長年、この世界を見てきて、つくづく思うのは、裏の裏には裏があり、そのまた裏がある……という、目のくらむような迷宮の存在である。映画『羅生門』よろしく、だれが真実を語っているのかわからなくなることはもちろんのこと、180度ならぬ360度回って、最初の証言が正しかったというケースもある。とくに超能力問題は、やっかいである。UFOが異星人の宇宙船だとする説を専門のプラズマ物理学で一刀両断にした早稲田大学の大槻義彦名誉教授も、超能力問題に関しては難儀したようである。あるとき『もう超能力は、こりごりだ。よっぽどUFO問題のほうが気が楽だ』と、こぼしていた。察するに、かなり面倒なことに巻き込まれたのだろう」と述べています。

「清田益章 念力の念とは『今の心』」では、超能力者として有名だった清田益章氏が取り上げられ、「『鏡』の言霊」として、「超能力の世界を表現するにあたって、清田氏は独自の言霊を語る。スプーン曲げは念力である。『念』は『今の心』と書く。過去でも未来でもなく、まさに今。ここに意識を集中させて、超常現象を起こす。今は『過去=カコ』と『未来=ミライ』、いわば『カコ・ミライ』の両方でもあるわけで、これこそ『カミ』、つまり『神』なのだという。これは、途轍もないことである。スプーンが曲がった未来を引き寄せるということは、スプーンが曲がった世界を創造していることにもなる。創造主、つまりは神である。『今心』の状態になれば、神の境地に至るのかもしれない」と書かれています。

第5章「ムー的重要人物」の「グラハム・ハンコック 超古代文明の権威、あくなき謎への挑戦」では、「超古代文明がアカデミックに議論される時代」として、「先史文明は確かに存在した。ハンコック氏が長年、注目して調査してきたトルコのギョベクリ・テペ遺跡が年代測定の結果、今から約1万2000年前に建設されたものであることが判明したのだ。まさに歴史の常識が塗り替えられた。ハンコック氏の主張は正しかったのだ。しかし、なぜ先史文明は滅んだのか。文明の断絶は、どうして起こったのか。ハンコック氏の疑問は、ここにあった」と述べています。

世界中に存在した先史文明が滅亡した理由について、著者は「それは地球的規模の天変地異だったに違いない。時代から考えて、おそらく氷河期が終焉したことと無関係ではないだろう。考えられるとすれば、隕石の激突である。隕石や小惑星が地球に衝突すれば、莫大なエネルギーが放出されて温暖化し、世界中の氷が解けて気候変動が起こったとしても不思議ではない。かねてから隕石激突説を研究してきたハンコック氏だが、ついに犯人を特定することに成功する。ヤンガードリアス彗星である。ヤンガードリアスとは氷期の名前である。表記によっては新ドリアス期とも称する。最終氷期にあって、突如、地球が急激に寒冷化した。時期は今から約1万2800年前。原因は彗星の激突であった」と述べます。

衝突の際に巻き上がった粉塵が大気に拡散して太陽光が遮断され、平均で10度も寒冷化しました。恐るべきことに、この状態が約1300年も続きました。著者は、「先史文明が築かれたのは、この時期だ。人類は温暖な地域に移住し、そこで文明を発達させた。今よりも、ずっと海水面は低く、大陸棚が陸地として広がっていた。ここに世にいう超古代文明が存在していたのである。だが、これまた突如、気候変動が起こる。今度は逆に急激に温暖化したのだ。約1万1500年前、長らく続いた氷河期が終焉したのである。原因は、やはり彗星だった。ヤンガードリアス彗星が再び地球に降り注いだ。ただし、今回は陸地ではなく、主に海に落下した。衝突エネルギーは海水を蒸気にし、温室効果をもたらした。これにより世界中の氷が解けて、大洪水が発生。海面も上昇したのである」と述べます。

世界的な天変地異と温暖化によって、標高の低い平野部に建設されていた都市は、すべて水没。高度な超古代文明は、瞬く間に滅んでしまいました。著者は、「これが後に、約1万2000年前に滅亡したというアトランティス文明やムー文明の伝説として語りつがれてきたというわけである。滅亡をまぬがれた人々が再び高度な文明を築くには、それから数千年の歳月が必要だった。かくして、先史文明の存在は忘れ去られ、その残照が謎の超古代遺跡として語られるようになったのである」と述べるのでした。

第6章「ムー的ミステリーの裏の裏」の「UMAとトリック」では、もし仮にUMAが存在するとすれば、それは絶滅危惧種であるとして、著者は「めったに目撃されないのだから、まさに希少種中の希少種。極レアな動物であり、すぐにでも保護しなければならないレッドデータアニマルなのである。それゆえ、UMAが出現するとされる地にはユネスコが調査に赴いている。正体を特定するまでには至っていないが、絶滅危惧種が存在する可能性があるゆえ、情報を収集しているのである」と述べています。

UFOは軍事問題ですが、UMAは環境問題なのです。著者は、「UMAが生息している場所は積極的に環境整備を行わなければならない。ネッシーがいるネス湖はもとより、ジャノがいるトルコのヴァン湖、さらには雪男のいるヒマラヤなど、地球温暖化等の気候変動が、こうした生物の生息域を破壊している可能性は十分ある。アメリカの獣人UMAであるビッグフットは国立公園に出現するケースが多く、これをきっかけに環境保護を訴える人たちもいる」と述べます。 また、「ネッシー写真のトリック騒動」として、著者は「UMAでいえば、ネッシーの写真である。UMA研究家の間では「外科医の写真」として知られるネッシー写真は、あまりにも有名だ。ネッシーの正体として期待されている絶滅水棲爬虫類プレシオサウルスそっくりの姿が写っているため、こぞってネッシーのアイコンとして使われる。1934年、ロンドン在住の外科医が鳥を撮影しようとネス湖を訪れた際、突如、湖面から現れた怪物に遭遇。持っていたカメラで撮影したという触れ込みだが、これについて60年ほどたった1993年、すべては嘘だったという報道が流れた。撮影者の知人がネッシーの模型を湖面に浮かべて、エイプリルフールのジョークとして写真を捏造したのだという」と述べます。

しかし、真相はまったく異なりました。著者は、「模型を浮かべたトリックだったというエピソード自体がジョークなのだ。このあたり、話が実にややこしい。超常現象研究家の南山宏先生によれば、外科医の写真など、とっくの昔に否定されている。写っているのはネッシーではないことは、UMA研究家なら、だれもが承知しているはずなのだという。どういうことか。実は外科医の写真、一部がトリミングされている。オリジナルの写真は、もっと大きく背景には対岸も写っている。問題の怪物らしき影は非常に小さく、しかも手前の岸に近い。オリジナル写真は連続撮影されたもので、他の写真を見ると、怪物の正体はカワウソであることが一目瞭然なのだ。あえて否定されているネッシー写真をもちだして、実はトリックでしたという告白自体が、欧米人特有のジョークなのだろう。アイコンになっている写真を持ち出すことで、世間の注目を集めようとしたのかもしれないが、まじめなUMA研究家にとっては迷惑な話である」と述べています。

「ビッグフット動画と着ぐるみ」として、ネッシーの外科医の写真と同様、ビッグフットのアイコンとなっているパターソン・フィルムも取り上げられます。1967年10月、アメリカはカリフォルニア州ユーレカのブラフクリークでロジャー・パターソンと友人のボブ・ギムリンによって撮影されたビッグフットの映像です。突如、二足歩行で現れたビッグフットが両手を広げながら歩き、一瞬、カメラのほうを振り返った後、悠々と森の中に消えていきます。著者は、「2004年には、実際に着ぐるみの中に入っていたという人物が現れ、偽造の手口を暴露した。分析では、背中にチャックが見えたともいい、当日の歩く姿を本人が実演した。このことにより、ネッシー騒動と同様、ビッグフットは捏造であり、実在しないという認識が世間に広まった。だが、これもまたジョークにほかならない。それも悪質である。パターソン・フィルムの分析については、これまでデュープか複写によるものが使用されており、トリミングされ、事前に編集されたフィルムが使われてきた。背中にチャックがあったとする分析も、そう見えるだけであって、実際のチャックは確かめられていない」と述べています。

「UMAとトリック」の世界は、このように実に奥が深いのです。あやしいムー的世界では、必ずといっていいほど、状況を複雑にする輩が登場するとして、著者は「本人はジョークのつもりか知らないが、UMAの存在を追求している人たちにとっては迷惑千万な存在でしかない。フェイク動画が多くなり、本物か偽物か見分けが難しいケースが今後、ますます増えていくだろう。そのとき必要なのはムー的リテラシーである。思考のどこかに1パーセントのニュートラル領域を残しておくことが、情報洪水を生き延びる秘訣ではないだろうか」と述べるのでした。

「ペンタゴンのUFO機密情報」では、2021年、この年はアメリカにとって歴史的な節目となったと指摘します。6月25日、アメリカ政府はUFOの存在を公式に認めたからです。著者は、「国防総省ペンタゴンの正式な調査レポートをもとに、UFOが実在することを政府として公認したのである。この瞬間から、もはやアメリカ議会はUFOの存在を否定したり、ジョークでごまかすことはできなくなってしまったのである」と述べています。UFOに関する一連のアメリカ軍の動きには、ひとつ特徴があるといいます。一貫して、UFOという言葉を使っていないのです。代わりに「UAP=未確認航空現象」という言葉を用いています。現象と表現することによって、エイリアンの宇宙船などではなく、もっと広い意味でUFOを捉えているわけです。

UFOは軍事用語であるといいます。著者は、「アメリカ軍のエドワード・ルッペルト大尉の造語である。表面的に未確認飛行物体という字面だが、そこには地球外知的生命体によってコントロールされている飛翔体という意味があるのだ。したがって、安易にアメリカ軍はUFOという言葉を使えないのだ。今回のペンタゴンのレポートでも、もしUFOなる言葉を使えば、地球外知的生命体の存在を認めることになる。アメリカ軍としては、どうしても、それは避けたい。その思いが透けて見えるのだ」「UFOに関してアメリカ軍の動きは早い。そう遠くない将来、アメリカ軍が地球外知的生命体の存在を正式に認めるだろう。それに向けて、着々と準備を始めている。国民はもとより、全世界の地球人たちの常識を一変させるほどの衝撃があるゆえ、最新の注意を払う必要がある。慎重ではあるが、着実に事態は進んでいる。ある意味、世間が『ムー』に追いついてきた。月刊『ムー』の記事は正しかったことが証明される日が、もうそこまで来ている。まさに、世も末である」と述べるのでした。

「古代宇宙飛行士来訪説」の冒頭を、著者は「歴史の教科書によれば、人類の文明は約6000年前に発祥した。かつてはメソポタミア文明とエジプト文明、インダス文明、そして黄河文明をもって四大文明と称していたが、最近では、こういった表現はしない。長江文明やアマゾン文明など、ほかにも古い文明が存在することが明らかになってきたからだ。しかし、メソポタミア文明の中でも、もっとも古いシュメール文明は別格である。最初から、すべてがそろっていた。社会制度や法律、建築技術、数学など、文明と呼ぶために必要な要素がほぼ完璧な状態でスタートしている。文明は徐々に発達するというマルクス史観的な常識からすれば、明らかに異常である。シュメール文明に先行する先史文明が存在したのではないかといった仮説は、かなり古くからある。場違いな工芸品として知られるオーパーツは、まさしく、その証拠だ」と書きだしています。

古代宇宙飛行士来訪説の火付け役となったのがスイスの実業家エーリッヒ・フォン・デニケンで、世界中の古代遺跡を調査し、そこに異星人の関与を見出しました。著者は、「当時の技術では、大ピラミッドやインカの巨石遺構は作ることができない。明らかに異星人の関与がある。アステカの神話では、あるとき世界を創造した天空神ケツァルコアトルが地上に降臨して、人々に文明を授けたとある。デニケンによれば、ケツァルコアトルこそ異星人にほかならない。メソポタミア文明も、しかり。とくにシュメール文明に関しては、もうひとりの論客ゼカリア・シッチン氏が有名だ。彼は神話に登場するアヌンナキは地球を訪れた異星人であると主張。彼らの故郷は太陽系第10番惑星ニビルだと指摘する。惑星ニビルは長楕円軌道をもっており、約3600年周期で地球に接近するという」と述べます。

「謎の渡来人『秦氏』とユダヤ」では、秦氏の首長は「太秦」の称号をもっていたと紹介します。有名な太秦が秦河勝です。彼は聖徳太子の舎人でした。著者は、「聖徳太子は厩戸皇子と称した。馬小屋で生まれたからだ。世界広しといえども、馬小屋で生まれた聖人は、ふたりしかいない。もうひとりはイエス・キリストである。聖徳太子の誕生伝説には明らかにキリスト教の影響がある。イエスの職業は大工であったが、日本の大工の祖は聖徳太子である。今でも、関西などの大工さんたちは聖徳太子講を組んでいる。聖徳太子は世界最古の木造建築である法隆寺を建設したが、イエスは神の王国を建設しようとした。中心となるエルサレム神殿を建設したのはヒラム・アビフなる人物で、彼こそは秘密結社フリーメーソンの祖である。聖徳太子の周辺には秦氏の建築者集団があり、そのひとつが世界最古の企業として知られる金剛組だ。金剛組は聖徳太子のフリーメーソンだったといっても過言ではない」と述べるのでした。

本書に書かれている情報をすべて真に受けていたら大変ではありますが、本書はいわゆる「トンデモ本」でありません。むしろ、オカルト的話題を積極的に楽しんでいるという大人の遊び的な香りがしています。ガチのオカルティストを格闘家とすれば、著者はプロレスラーだという気がします。そう、格闘技とオカルトは似ています。大量のフェイクの中に一片のリアルが含まれているからです。水商売の相手との恋愛なども似ているかもしれません。ホステスやホストの示す愛情は限りなくフェイクですが、中には真剣にお客に恋してしまうこともある。「オカルト・格闘技・水商売」というのはわたしのロマン三点セットなのですが、フェイクの大海の中に浮かぶリアルの小島を探す船乗りのようなロマンには無限の魅力がありますね。