- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.08.26

『男の業の物語』石原慎太郎著(幻冬舎)を読みました。著者は1932年神戸市生まれ。一橋大学卒。55年、大学在学中に執筆した「太陽の季節」で第1回文學界新人賞を、翌年芥川賞を受賞。ミリオンセラーとなった『弟』や2016年の年間ベストセラー総合第1位に輝いた『天才』、『法華経を生きる』『老いてこそ人生』『子供あっての親――息子たちと私――』『男の粋な生き方』『凶獣』『救急病院』『老いてこそ生き甲斐』『新解釈現代語訳 法華経』など著書多数。2022年2月1日逝去。

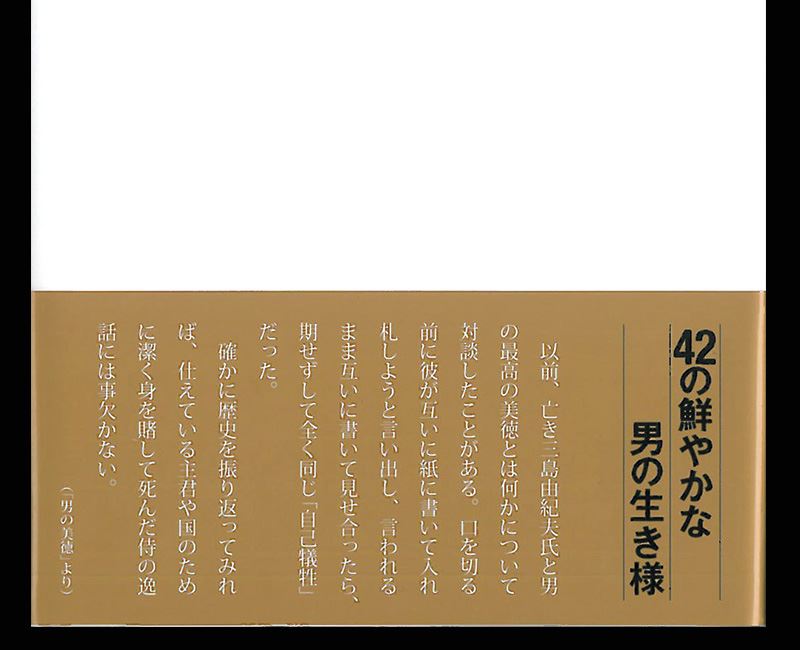

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、自宅の応接間のような場所で鏡に映っている腕組みをした著者の写真が使われています。また、「自己犠牲、執念、友情、死に様、責任、自負、挫折、情熱、変節……男だけが理解し、共感し、歓び、笑い、泣くことのできる世界。そこには女には絶対にあり得ない何かがある」と書かれ、最後に「男が『男』である証とは。」と大書されています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書には、遊びから人生までについての42のエッセイが収められていますが、「秘めたる友情」の冒頭には、「最近あることで今は亡きかつての天才的経営者、リクルートの創業者江副浩正氏のお嬢さんと知り合った。そして思いもかけぬことを彼女の口から直に伝えられ感動させられた。江副氏は、面識もなかったこの私のことを何故か深く敬愛してくれていて、氏の書斎には私の著書のすべてが納められていたという。それどころか氏は私の住む湘南の逗子にわざわざ東京から居を移し、入り江の向かいの山の中腹にある私の家の見えるところに新居を建てて住まわれていたそうな」と書かれています。

江副浩正といえば「リクルート事件」で有罪となった人物ですが、著者は「思い返してみれば、中川一郎が怪死した後、派閥を引き受け金に苦労していた時に、私に対してそこまでの心情を抱いてくれていたという江副氏から公開前の株について何の持ちかけもありはしなかった。持ちかけられれば卑しく飛びついて、私も政界の醜聞に名を連ねていたに違いない。しかしあの一連の金に関する騒動の中で、他の政治家たちには持ちかけ、この私だけには持ちかけることがなかったという事実の重さは、彼の私に対する、繰り返すのも面映ゆいが「敬愛」という友情が紛れもない本物だった証しに他なるまい」と書き、最後にこのエッセイを「私に対して秘めたる友情を持ち続けてくれたあの天才と、せめて一夜でも酒を酌み交わして話し合ってみたかったものだ」と結んでいます。

「男の面子に関わる会話」の冒頭を、著者は「私は議員時代に縁あってキックボクシング協会のコミッショナーをしていたことがある。その頃、キックボクシングは大流行で協会が二つあった。私のほうはNTV系、もう一つはTBS系で試合が放送され、TBS系のほうが視聴率が高かった。その訳は向こうには沢村忠というフェイクのチャンピオンがいて、彼の真空飛び膝蹴りはまさに無敵の必殺技で大人気だった」と書きだし、「だいたい人気の沢村の真空飛び膝蹴りなるものはインチキで、試合の模様をスロービデオで映してみると、相手の顔に命中してもいないのに約束事で相手が倒れるという仕組みだった。しかしそれでも一般の観客は周りの雰囲気に呑まれての拍手喝采で、他愛のないものだった」とも書いています。

本書の白眉ともいえるエッセイ「男の美徳」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「以前、亡き三島由紀夫氏と男の最高の美徳とは何かについて対談したことがある。口を切る前に彼が互いに紙に書いて入れ札しようと言い出し、言われるまま互いに書いて見せ合ったら、期せずして全く同じ『自己犠牲』だった。確かに歴史を振り返ってみれば、仕えている主君や国のために潔く身を賭して死んだ侍の逸話には事欠かない。三島氏も市ヶ谷で自衛隊にクーデターを促した後、腹を切って死んだが、あれを国家のための自己犠牲と思う者は一人もいないだろうが」

「果たし合い」では、なんと、力道山と木村政彦による「昭和巌流島の決戦」が取り上げられ、著者は「世の耳目を集めた柔道の名手木村政彦七段とプロレスの力道山との対決などは日本中の関心事だったが、あれは後でその道の識者から聞いたら、どちらかが試合の段取りの協定を破り、事態が突発して呆気ない結果になってしまったそうな。ああした約束事の多い試合は見るほうもあらかじめ眉に唾つけてかからぬと期待外れが多いものだが、それを逆に証すシーンを一度見たことがある」と書いています。

著者が力道山VS木村戦に言及しただけでも驚きましたが、なんと、続いて猪木VSホーガン戦の話題も登場し、著者は「日本の人気のプロレスラーとハルク・ホーガンというアメリカの有名なレスラーの試合で、日本の選手が打ち所が悪かったのか脳震盪で呆気なくカウントアウトされてしまった。その後、レフリーに片手を掲げてもらいながらホーガンが笑いもせずに妙に不安そうな顔で周りをきょろきょろ見て、そそくさと退場してしまったものだった。あれは仕組まれたシナリオを外してしまったことへの不安であって、多分アメリカ辺りでなら約束を破った者への懲罰に銃弾が飛んできかねないということか」と書いています。いやあ、これは驚きましたね!

「男の自負」では、かつて西鉄ライオンズの守護神だった稲尾和久が、ある時のインタビューで「一軍に登録され初めて1勝をあげた時、『ああこれで俺も男になった』と実感した」と語ったエピソードを紹介し、女の場合は、自分の女という性を強く感じとれるのは多分初めての子供を産んだ時に違いないとして、著者は「それに比べて男が己の男という性を自覚する瞬間というのは、この現代になるとむずかしいことのような気がしてならない。ということは、今の世の中では大方の男たちは骨抜きにされてしまっているということか。男が男としての自負を抱くことが少ないというのは、国家そのものの衰弱を意味しているような気がするが。男の男としての自負の所以とは、重い責任の履行の上にこそ成り立つのではなかろうか」と書いています。

また、男の自負の表出とは、彼が男として抱えている情熱の所産に他なるまいとして、著者は「恋愛にしろ仕事の上の野心にしろ、情熱を抱かぬ人生なんぞその名に値もしない。『男が男になる』所以とは情熱の成就以外にありはしまい。何らかの野心にしろ、たとえ片思いの恋愛にしろ、その成功不成功は別にして情熱に駆られて闇雲に突進したことのない男の人生なんぞ振り返ってみれば味気ないものだろう。野心や使命感の上での情熱の行使がたとえ挫折に終わったとしても、それは男の自負に添えられた人生の勲章に他なるまいに」と述べるのでした。

「男の兄弟」では、自身の弟である石原裕次郎に想いを馳せ、著者は「血の繋がった兄弟というのは、どんなに親しい友達とも本質的に異なる存在だが、特に男の兄弟の関わりはえも言わず濃いものがある。やくざの兄弟仁義なるものが何かはよく知らぬが、どんなに親しくとも女相手ではあり得ぬ心の行き来なるものがやはり男と男の間には歴然として在って、それが女の立ち入れぬ男の世界を構築しているのだ。考えてみれば、私たち兄弟も肝心な時には別に声をかけなくても進み出て力を貸し合った」と書いています。

また、著者が日本の歴史の中で一番好きな兄弟は、陰謀で倒された父親の仇敵工藤祐経を討ち果たすために苦労を重ね、源頼朝の催した富士の裾野での巻き狩りの夜、嵐をついて陣営に乱入し念願を果たした曽我兄弟であると告白し、「その武勇を愛でた頼朝は生き残った弟の五郎を召し抱えようとしたが、兄の十郎がすでに討ち死にしたと聞いた五郎はその申し出を断り、その場で捕らえられて斬首されてしまう。世の中は険しく望むことをそう簡単に叶えてはくれぬもの、一人では出来ぬことを他の人の力を借りて叶えるというのが世の常で、血の繋がった兄弟こそが力を合わせて人生を切り開いていくのが人の世の摂理だろう。しかし最近では、骨肉相食むという事例が多いのが現実だが」とも述べています。

「人生の失敗」では、著者は「私が物書きになるための恩人でもあった伊藤整さんは、ジョイスや裁判沙汰にまでなった『チャタレイ夫人の恋人』の作者D・H・ローレンスの方法論を吸収して見事に活用し、特に人間の意識の流れに関して緻密な表現を駆使した作品は比類がなく、物書きが「文学者」と呼ばれるに唯一相応しい理知的な作家だった。その臨終の際に、何と『俺は馬鹿、本当に馬鹿だった』と言い残して死んでいったそうだが、となればこの私なんぞどういうことになるのだろうか」と書いています。じつに味のある話ですね。

また、著者自身の最初の失敗は『太陽の季節』なる作品で世の中に出たての頃、大もてしてあちこちからいろいろ声がかかり、飛んだり跳ねたりして自作の映画化の折に主演俳優として出演したり、自作の歌まで歌ったりしたことだといいます。いささか気が引けた著者は、恩人の伊藤整に「どうしたものだろうか」と相談に行きましたが、伊藤は「あなたは今滅多にない人生の時に在るのだから、好きなことはなんでもしたらいい。なに、慣れない仕事でも興味があったら手掛けて、失敗したってなんで失敗したかを書けばいいんです、あなたはあくまで作家なんだから」と、実にうがったアドバイスをしてくれたそうです。これまた味のある話ですね。

「死に際」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「私もこの齢になると、そう遠くもない自分の『死』についてしきりに考えさせられる。死は人間にとって最後の未知、最後の未来だから想像のつきようもないが、私の父親のようによその会社での会議中に脳出血で呆気なく死ぬのも寂しいし、弟みたいに肝臓の癌で苦しみぬいて死ぬのもいやだ。人の死に際なるものは自分で決められるものではないが、それでも自分で定めて羨ましい死に方をした人も何人かいる。その最たる人は北面の武士から転じて歌人になった西行法師で、彼が理想の死として歌った、あの『願わくは 花の下にて春死なん その如月の望月の頃』の歌のとおり、彼はその季節に合わせて断食して身を殺いで死んだそうな」

「仲間の訃報」の冒頭を、著者は「肉親は別にして身近な仲間の訃報は、それを聞いた自分の生存を相対的に強く意識させてくれる。それは人間の一種の業であって、この世に生存している人間は誰しもいつかは必ず死ぬのであり、そうするが故に誰しも己の死は覚悟している筈だが、身近な相手の死の報せは対比として己の生を改めて覚知させてくれる。『そうか、あいつは死んだのか』という慨嘆は皮肉なことに悲しみや悼む心とは別に、改めて生き甲斐を育ててもくれる。それを貪欲とかエゴの表示として咎めるのは人間の本性への買いかぶりで、生きるということはエゴの表示であって、人生というのは生と死の競合が織り成す錦絵のようなものだ」と書きだしています。

また、古いアルバムを見直していたらその昔、学生時代に極貧の寮生活をしていた頃、誰かが仕入れてきた日本酒の一升瓶を飲み干し、空き瓶を抱えて肩を組み合い寮歌を歌っている写真が出てきたそうです。著者は、「あまりの懐かしさにその仲間を呼び集めて、またもう一度乱痴気騒ぎをしてみたいものだと思い立ち、古い仲間の消息に詳しい男に写真の仲間の所在を確かめるよう頼んだら、その全員がすでにこの世を去っていたと知らされたものだった。それを知った時の寂寥感と、相俟っての俺はまだこうしてこの世に籍を置いてはいるという強い相対的な存在感を、何ととったらいいものだろうか」と書いています。こういった経験が、著者の死生観を涵養していったのですね。

「初体験」では、著者の人生なるものは物書きとしての出発点からして恵まれていて、その後もいろいろな人との出会いがもたらしてくれた幸運が生んだ奇跡みたいな出来事の中での初体験は数多く、思い返してみると今でも胸が熱くなるとしながらも、「しかし今この齢になれば、どう努めてもすべて反復不可能な懐旧でしかありはしない。つまり昔、私が自作自演のミュージカルのためにつくった歌の文句のとおり、『みんな昔のブルースだ』でしかありはしないが。しかしそれでもなお、それらは反復不可能なるが故に堪らなく懐かしい」と書いています。

「喧嘩」では、著者の議員時代に一時期国会に近い極東拳のジムに通ってトレーニングに励んだことがあることが明かされます。著者は、「コーチは相手のサミングで目を痛めて引退したバンタム級の元チャンピオンの高田選手で容赦なくしごかれたものだが、ある時ヨットの仲間のやっていた赤坂のナイトクラブで酔客にからまれ、店を出た後も路上でなおからまれ、止めにかかった相手の連れの女をその男が殴るのを見兼ねて、相手三人を殴り倒したことがある。その後、改めて格闘技というのはなるほど役に立つものだと思い至ったものだったが」と書いているのですが、この記述には仰天しました。なんと、あの石原慎太郎がボクシングのトレーニングをしており、喧嘩で3人をノックアウトしたとは! これはもう立派な「路上の伝説」ではありませんか! 本書には、沢村忠、力道山、木村政彦、アントニオ猪木、ハルク・ホーガンの話題も出てきますが、著者はファイティング・スピリッツに溢れた人だったのでしょう。なんだか、ますます著者のファンになりました。心より御冥福をお祈りいたします。