- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2144 エッセイ・コラム | プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『猪木』 原悦生写真・著(辰巳出版)

2022.06.28

『猪木』原悦生写真・著(辰巳出版)を読みました。

アントニオ猪木を半世紀もの間撮り続けた写真家によるフォト&エッセイ本です。これまでに多くの猪木に関する書籍が出版されていますが、本書は間違いなく最高傑作です。写真も文章も、本当に素晴らしい!

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、猪木の横顔をとらえたほとんど黒い写真が使われ、帯には「”闘魂”を50年撮り続けた写真家の記憶と記録」「【アントニオ猪木推薦】元気ですかーッ! 元気があれば何でも出来る、僻地も、危険も、顧みず、素晴らしい写真を撮ってくれました! その一瞬一瞬が人生の宝になる!」「【古舘伊知郎】氏と著書のスペシャル対談も掲載」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のように書かれています。

「俺は寒風吹きすさぶ66年11月21日、東京プロレスの板橋焼き討ち事件の時にその場にいたんだよね。お目当てのアントニオ猪木も出ず、暴動が起きて、火が放たれているというとんでもない状況で落胆が半分、もう半分はそういう現場に臨んでいる自分に興奮していたよ」――古舘

「私は十数年前、猪木さんに呼ばれて旧ホテルオークラに行ったら、”俺の死に際を撮ってもらいたい。でも、別に自殺するわけじゃないんだ”と言われたんですよ。あの言葉の意味は何だったのかなと…」――原

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

本書の「目次」は、以下の通りです。

はじめに「夢の中の猪木」

第1章 初めて猪木を写真に収めた日

第2章 至近距離で目撃した〝世紀の一戦〟

第3章 打ち上げに現れた〝独眼竜〟猪木

第4章 目の前で起きた「舌出し失神事件」

第5章 東京体育館の天井から撮影した「延髄斬り」

第6章 巌流島で感じた

「闘いのロマン」と「男の切なさ」

第7章 英語で話しかけてきたイタリアのパキスタン人

第8章 〝伝説の革命家〟

フィデル・カストロ議長が流した涙

第9章 感動的だった「人質解放のダァーッ!!」

第10章 素直に、見えたままに猪木を撮る

第11章 猪木は北朝鮮で「力道山」になった

第12章 印画紙に浮かび上がってきた「猪木」

スペシャル対談「古館伊知郎×原悦生」

おわりに「『猪木』という特異な空間」

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

第1章「初めて猪木を写真に収めた日」の「小学生の頃に見た海を泳いでいる猪木」では、著者は「猪木という存在を意識するようになったのは、『プロレス&ボクシング』のモノクログラビアで泳ぐ猪木を見た時だった。おそらくリングネームが『猪木寛至』から『アントニオ猪木』になった頃だと思う。ただ海で泳いでいるだけなのに、猪木が凄く逞しく、また頼もしく思えた。その泳いでいる写真の顔にも惹かれた。決して顔が大きく写っているカットではなかったが、子どもながらにその写真から何か感じるものがあったのだろう。後年になって一緒に世界中を旅する中、猪木はオフの時間によくプールで泳いでいた。うまく表現できないが、歳を取ってからも猪木の泳ぎ方からは”力強さ”を感じた」と書いています。リング上の猪木を生で見たのでもなく、テレビのブラウン管で見たのでもなく、写真に写った猪木に惹かれたというのが、写真家である著者らしいですね。

力道山亡き後の日本プロレスでジャイアント馬場に次ぐナンバー2の選手となった猪木は、クーデターを仕掛けた張本人という汚名を着せられて追放処分に遭います。それに関連して、グレート小鹿が最近、「そういう話(会社改革)は、その1年半くらい前からあったんだ。猪木さんとは馬が合ってね。夕方から朝まで、ロスのリトルトーキョーで飲み明かしたことがあるんだよ。その時、”日本プロレスを変えなくちゃいけない”となって盛り上がった。あんなにお客さんが入って儲かっているはずなのに、ビルの1つも持っていない。”誰かが懐に入れているんじゃないの?”って。青山通りにあった西野バレエ団では、女の子たちだけでビルが2つも建った。真っ当な話だったよ。俺もその改革に共鳴した。それがちょっと違う方に行ってしまった。猪木さんは悪くはないとは言わないが、猪木さんに付いていた周りが悪かったんだろうな」と語ったそうです。いわゆる「猪木・日プロ乗っ取り事件」の真相には諸説ありますが、この小鹿の話が最も信憑性があると思います。

日本プロレスを追われた猪木は新日本プロレスを立ち上げますが、しばらく苦境が続きました。その状況を救ったのが、日プロから合流してきた坂口征二でした。著者は、「坂口の合流は、新日本にとってリング上とビジネスの両方で効果的だった。2人の関係は『発想の猪木』、『抑え役の坂口』という見方ができる。エンジンとブレーキの関係と書けば、わかりやすいか。新日本プロレスという会社の中で、ある程度『猪木にノーが言える人間』が坂口だったとも言える。その印象は、後に本人たちと会話を交わすようになってからも変わらない。猪木は、『坂口的』という言い方をする。そこには、『無難で面白みがない』という意味を含んでいると思うが、決して坂口自体を否定しているわけではない。片や坂口が猪木の無謀ぶりを嘆くこともたまにはあったが、常に猪木がしようとすることに好意的かつ協力的だった」と述べています。

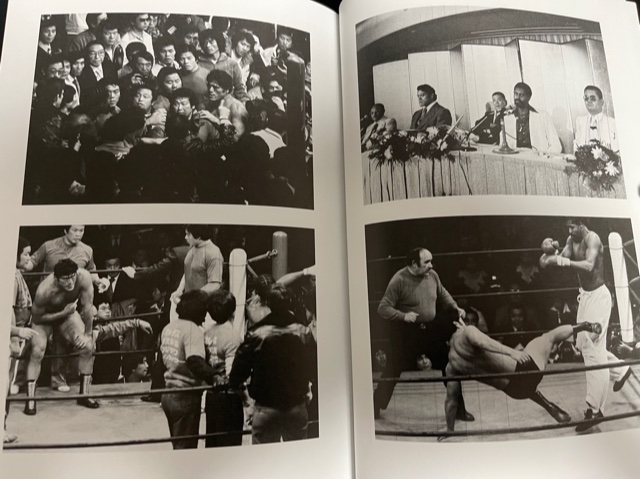

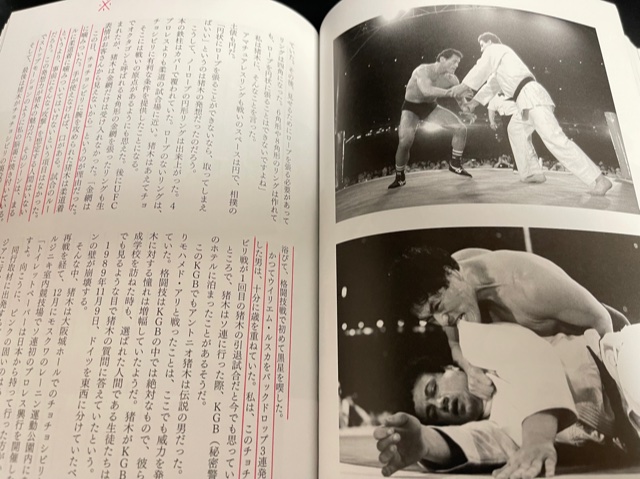

第2章「至近距離で目撃した”世紀の一戦”」では、1976年6月26日、日本武道館で行われたモハメド・アリvsアントニオ猪木の「格闘技世界一決定戦」が取り上げられます。この試合は宇宙中継で世界中に放送されました。著者は、「日本において1963年11月、ジョン・F・ケネディ大統領がダラスで暗殺された時が宇宙中継の始まりになる。この『宇宙中継』という言葉はインパクトのある響きだった。当時、アリの試合やボクシングの世界ヘビー級戦を見るなら宇宙中継。いつから『衛星中継』という呼び名に変わったのだろうか。アリは9度世界王座を防衛した後、ボクシング界から追放された」と述べています。

カムバック後、初めてアリが敗北を喫したジョー・フレージャー戦、フレージャーを破って新世界王者となったジョージ・フォアマンとの対決は東京12チャンネル(現・テレビ東京)の「宇宙中継」で見ることができたそうで、著者は「私がアリという存在を意識し始めたのは、この頃である。まるでプロレスラーのようにカメラに向かってビッグマウスで吠えまくる姿が新鮮で、興味を持ったのだ。しかも、アリの動く姿は『宇宙中継』でしか目にすることができないから、どこか”別世界の人間”という感じで捉えていた」と書いています。1974年10月30日にアフリカのザイール(現・コンゴ民主共和国)で行われたフォアマン戦は「キンシャサの奇跡」と呼ばれる逆転KO劇で、まるで映画の世界のようだった」と書いています。

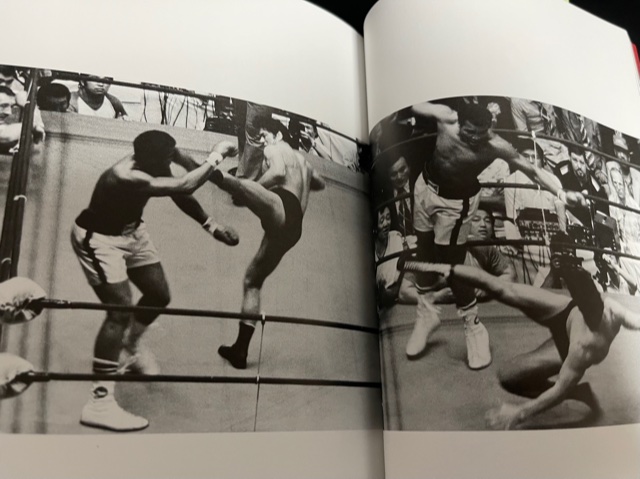

本書より

本書より

そのアリと猪木が戦った「格闘技世界一決定戦」を観戦するために、著者は日本武道館の2階席のチケットを買いましたが、リングサイドのカメラマンの1人が持ち場を離れたのを見て、すかさずその場所に入り込んで撮影します。著者は、「すぐ目の前で猪木とアリが戦っている。2階席には届かない2人の息遣い、緊張感、戦う人間だけが放つオーラが伝わってきた。まさか、こんなに至近距離で撮影ができるとはラッキーにもほどがある」と述べますが、まさにプロレス写真撮影の神様に著者が気に入られたとしか思えません。著者は、「私は無我夢中でシャッターチャンスを狙っていた。猪木がスライディングに行く時のシューズがマットに擦れる音がいまだに耳に残っている。アリは大げさな表情を作りながら、寝転んでいる猪木を挑発している。そこに再び猪木がスライディングしてキックを放つ。リングの中の2人の動きに集中していた私は、時間の感覚がなくなっていた。今になって思えば、リングサイドでカメラのシャッターを押していたのは時間にして2分くらいだったろうか」と書いています。

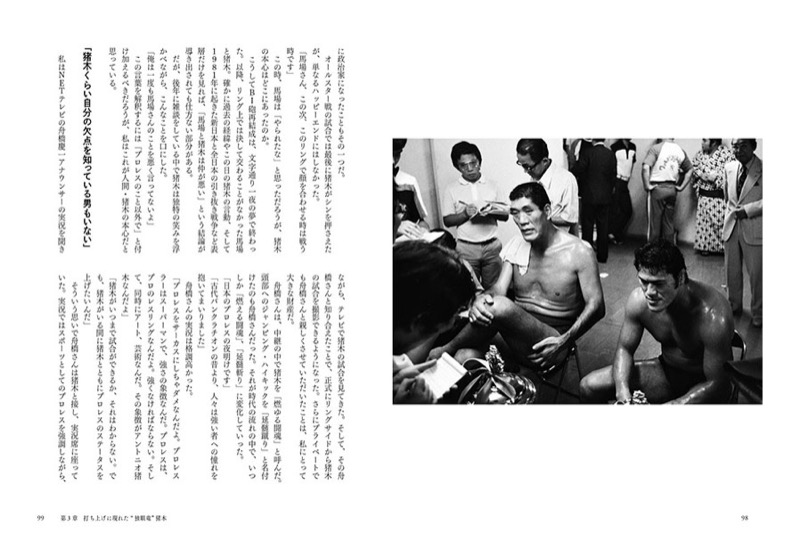

第3章「打ち上げに現れた”独眼竜”猪木」では、アリ戦後の猪木を追っています。今でこそ「総合格闘技の原点」などと高い評価を受けていますが、猪木vsアリ戦は世間的には「世紀の凡戦」と酷評されました。その汚名を晴らすべく、猪木派アリとの再戦に動き出しますが、まずは「アリからの刺客」とされた(実際はアリとは無関係)全米プロ空手=マーシャルアーツのスーパーヘビー級王者エベレット・ザ・モンスターマン・エディと1977年8月2日、アリ戦と同じ日本武道館で戦います。第3章「打ち上げに現れた”独眼竜”猪木」著者は、「この試合は各方面で高い評価を受けて、新日本プロレスは格闘技戦を継続して開催できるようになった。実際に猪木vsモンスターマン戦はスリリングで、見ていて面白かった」と述べています。猪木は異種格闘技戦について、「プロレスはもし負けたら、そこから這い上がる姿を見せればいい。でも、格闘技戦は負けたら終わりなんだ」と語ったそうです。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

1979年8月26日には、やはり日本武道館で「プロレス夢のオールスター戦」が開催。猪木はジャイアント馬場との「BI砲」を復活させて、アブドーラ・ザ・ブッチャー&タイガー・ジェット・シンの「最凶タッグ」と対戦します。馬場と猪木の関係について、著者は「プロレスラーとしても、同期の馬場が上に見られている状況から『同列』に並び、さらに追い抜くというよりも、もっと自分を『別の存在』に位置付けようと猪木はしていたのではないか。アリ戦を実現させたこともそうだし、後に政治家になったこともその1つだ」と書いています。後年、著者と雑談しているとき、猪木は独特の笑みを浮かべながら、「俺は一度も馬場さんのことを悪く言ってないよ」と口にしたそうですが、著者は「この言葉を解釈するには『プロレスのこと以外で』と付け加えるべきだろうが、私はこれが人間・猪木の本心だと思っている」と述べています。

本書より

本書より

第3章の最後は、1980年2月27日に蔵前国技館で行われた猪木と2”熊殺し”の異名を持つ黒人空手家ウィリー・ウィリアムスの「格闘技世界ヘビー級戦」が取り上げられます。新日本プロレスvs極真空手の最強決戦として話題になった一戦でしたが、結果は延長の末にドクターストップの痛み分けでした。著者は、「2階席から見てもリング周辺の殺気が異常だったから、確かにこれ以上、試合を続けたらセコンド陣がどうなっていたかわからなかっただろう」と述べます。後年になっても猪木はウィリー戦について、ほとんど語りません。著者と猪木との付き合いは数十年になりますが、猪木からは「あの試合は、周りが殺気立っていたよね」という言葉を聞いたくらいとのこと。著者は、「このウィリー戦は、猪木の歴史を語る上で外せない試合ではある。しかし、この一戦は猪木が攻めている場面がかなり少なく、最後の場外での腕ひしぎ十字固めも撮れなかったので、カメラマンとしては消化不良の試合だった」と述べるのでした。

本書より

本書より

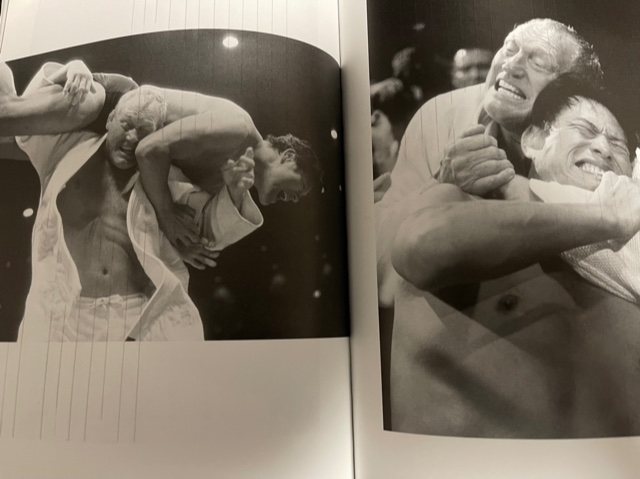

アリとウィリー、それにパキスタンのジュベール・ペールワンと引き分けた以外は、異種格闘技戦で猪木は全勝しました。そんな猪木に格闘技戦で初黒星をつけた男は、ソ連の柔道家で、72年ミュンヘン五輪の柔道男子軽重量級(93キロ以下)で金メダルを獲得したショータ・チョチョシビリでした。第7章「英語で話しかけてきたイタリアのパキスタン人」では、89年4月24日の新日本プロレス初の東京ドーム大会で行われた猪木vsチョチョシビリが取り上げられます。メーンでロープのない円形のリング上で、猪木はチョチョシビリの裏投げ3連発でKO負けしました。著者は、「この日、チョチョシビリに腕を攻められた猪木は柔道着に噛みついた。手が使えなければ、口がある。試合のルールに柔道着に噛みついてはいけないという項目はなかった。といより、事前にそんな”攻撃”を想定する人間はいないだろう。この発想力が猪木の魅力だ。そのシーンは、まるでスローモーションのように私の脳裏に焼き付いている」と述べます。

本書より

本書より

著者はまた、「最後は猪木がチョチョシビリの裏投げ3連発を浴びて、格闘技戦で初めて黒星を喫した。かつてウィリエム・ルスカをバックドロップ3連発で倒した男は、十分に歳を重ねていた。私は、このチョチョシビリ戦が1回目の猪木の引退試合だと今でも思っている」と述べています。実際の猪木の引退カウントダウンでは、初めての格闘技戦の相手であったミュンヘン五輪の柔道無差別級&重量級金メダリストのルスカと久々に戦いました。著者によれば、全盛期の猪木と試合をしていた頃の体も凄かったですが、晩年のルスカも立っている姿を見ただけで、「喧嘩をやったら一番強いんだろうな」と思わせる凄味を保っていたそうです。著書は、「ルスカは強かった。だが、強いだけでは大成しないというプロレスの難しさを越えられなかった。猪木も『ルスカは強かったよね』と認めている」と述べるのでした。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

猪木は世界中を飛び回って、世界中のカリスマたちに会いました。第8章「”伝説の革命家”フィデル・カストロ議長が流した涙」では、1990年にキューバでカストロ議長と会食したときのエピソードが紹介されます。2人は2時間半以上も語り合い、意気投合したそうです。まるで旧友のように、カストロはトレードマークの帽子を脱ぐと、猪木に渡しました。それを猪木が被りました。日本酒を飲みながらカストロは革命の盟友チェ・ゲバラとの思い出を語り、猪木はアメリカ時代の結婚で授かった愛娘の死について語ったところ、カストロは涙を流したといいます。猪木の娘は文子ちゃんという名で、母親とポートランドからハワイへの飛行機の機内で腹痛を訴え、そのまま機内で亡くなりました。著者は、「猪木は娘が亡くなったという知らせを受けて悲しみに暮れ、自分の若さを恥じたという。夢を追いかけるのに夢中で、家庭を顧みる余裕がなかったからだ。猪木は、そんな話をカストロにしたのかもしれない。こうして、2人の関係は友人として長く続くことになる」と述べます。この2人の友情を繋いだものはグリーフケアだったのです!

スペシャル対談「古館伊知郎×原悦生」では、かつて新日本プロレスの実況中継を過激に行ってきた古館氏が、以下のように述べているのが印象的でした。

「猪木さんといえば、確か前田日明さんが著書の中で『猪木という病』という言い方をしていたんだけど、俺は『猪木磁場』という言い方をずっとしているんですよ。猪木さんの磁場に入ると、みんな”闘いのロマン”に目覚めちゃって、自分なりに戦いの道を切り開きながら生きていこうという勇気をもらえる。また、その相互作用で逆に猪木さんにも俺たちが力を与えなきゃいけないんじゃないかと思ってしまう。でも、前田日明って凄く文学的ですよね。猪木という病に罹ったら、一生消えないと。前田さんもいろいろあって反目していたじゃない? でも、どんなに反目して、この病から自分を切り離して完治させたと思っていても、その病は実は潜伏しているだけで、何かの拍子にまた芽吹いてくる。そして、最後は猪木さんに吸い寄せられて似てきちゃう。そういう感染性のある病だと言っているんですよ」

この古館氏の話を聴いた原氏が「長州力にしても前田日明にしても、かつて反目したような弟子たちも今はみんな『猪木さん、猪木さん!』と吸い寄せられていますよ」と言えば、古館氏は「恩讐を超えたよね。やっぱりある程度の年齢になってきて、その当時の猪木さんの気持ちと過去の自分の反目していた気持ちがシャッフルするんじゃないかな。スムージーみたいにね」と言うのでした。本書には著者の原氏がこれまで撮影してきた猪木の写真が100点以上収められており、未発表の写真も多いです。そのすべてが、「アントニオ猪木」という昭和・平成・令和を生きたスーパースターを後世に伝える時に、歴史的資料として第一級の価値を持つと思います。原氏の記憶力の良さと文章表現力の素晴らしさには驚きました。その時その時の猪木の名場面が、まるで今見ているかのように想像できます。長年、猪木に最も近い場所から、猪木に対して溢れるほどの愛情と敬意を持ちながら接してきた著者だからこそ、こんな名著が生まれたのだと思います。間違いなく、アントニオ猪木について書かれた本の中では最高傑作!