- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.05.27

緊急事態宣言下の東京に来ています。

5月27日は、社外監査役を務める互助会保証株式会社の監査役会および取締役会に参加します。

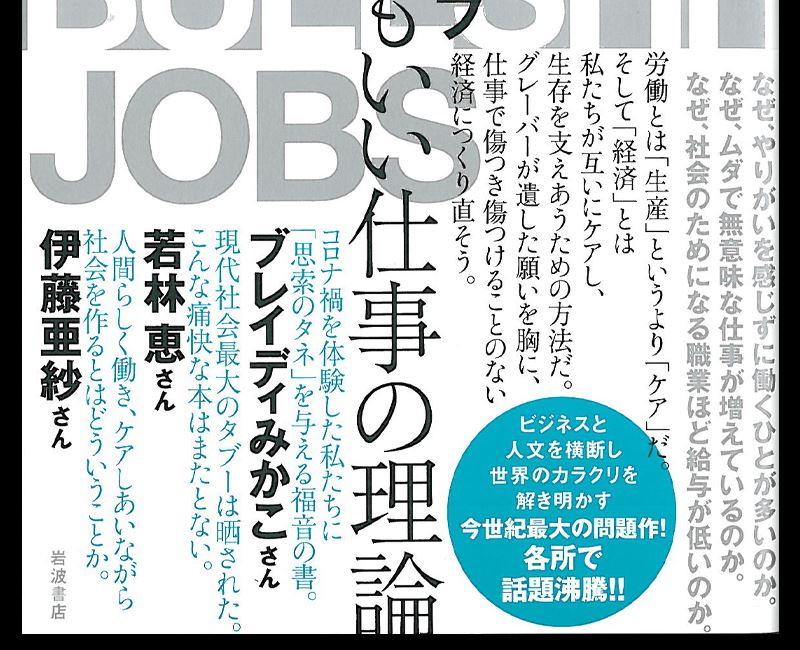

『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』デヴィッド・グレーバー著、酒井隆史&芳賀達彦&森田和樹訳(岩波書店)をご紹介します。424ページの大冊ですが、仕事の「価値」を再考させてくれる名著でした。帯の背には「生産する経済からケアする経済へ」と書かれていますが、まさにわたしの考えていることを的確に言い表していると思いました。著者は、1961年ニューヨーク生まれ。文化人類学者・アクティヴィスト。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授。著書に『アナーキスト人類学のための断章』『資本主義後の世界のために――新しいアナーキズムの視座』『負債論――貨幣と暴力の5000年』『官僚制のユートピア――テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則』『民主主義の非西洋起源について――「あいだ」の空間の民主主義』(すべて以文社)、『デモクラシー・プロジェクト――オキュパイ運動・直接民主主義・集合的想像力』(航思社)など。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「なぜ、やりがいを感じずに働くひとが多いのか。なぜ、ムダで無意味な仕事が増えているのか。なぜ、社会のためになる職業ほど給与が低いのか」「労働とは『生産』というより『ケア』だ。そして『経済』とは私たちが互いにケアし、生存を支えあうための方法だ。グレーバーが遺した願いを胸に、仕事で傷つき傷つけることのない経済につくり直そう」「ビジネスと人文を横断し、世界のカラクリを解き明かす今世紀最大の問題作!各所で話題沸騰!!」「コロナ禍を体験した私たちに『思索のタネ』を与える福音の書。(ブレイディみかこさん)」「現代社会最大のタブーは晒された。こんな痛快な本はまたとない。(若林恵さん)」「人間らしく働き、ケアしあいながら社会を作るとはどういうことか。(伊藤亜紗さん)」と書かれています。

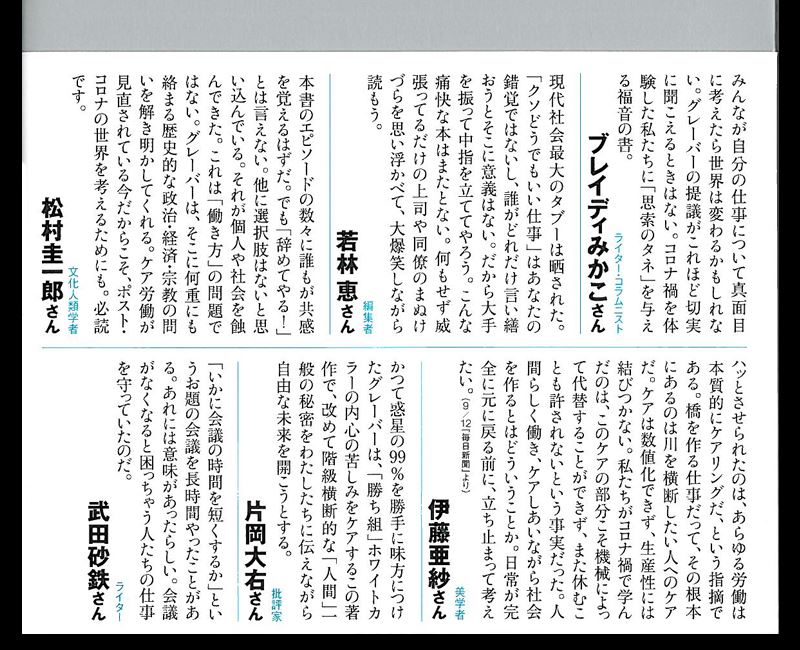

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下の推薦の言葉が並んでいます。

みんなが自分の仕事について真面目に考えたら世界は変わるかもしれない。グレーバーの提議がこれほど切実に聞こえるときはない。コロナ禍を体験した私たちに「思索のタネ」を与える福音の書。

ブレイディみかこさん(ライター・コラムニスト)

現代社会最大のタブーは晒された。「クソどうでもいい仕事」はあなたの錯覚ではないし、誰がどれだけ言い繕おうとそこに意義はない。だから大手を振って中指を立ててやろう。こんな痛快な本はまたとない。何もせず威張ってるだけの上司や同僚のまぬけづらを思い浮かべて、大爆笑しながら読もう。

若林恵さん(編集者)

本書のエピソードの数々に誰もが共感を覚えるはずだ。でも「辞めてやる!」とは言えない。他に選択肢はないと思い込んでいる。それが個人や社会を蝕んできた。なぜこうなってしまったのか?これは「働き方」の問題ではない。グレーバーは、そこに何重にも絡まる歴史的な政治・経済・宗教の問いを解き明かしてくれる。ケア労働が見直されている今だからこそ、ポスト・コロナの世界を考えるためにも。必読です。

松村圭一郎さん(文化人類学者)

かつて惑星の99%を勝手に味方につけたグレーバーは、「勝ち組」ホワイトカラーの内心の苦しみをケアするこの著作で、改めて階級横断的な「人間」一般の秘密をわたしたちに伝えながら自由な未来を開こうとする。

片岡大右さん(批評家)

ハッとさせられたのは、あらゆる労働は本質的にケアリングだ、という指摘である。橋を作る仕事だって、その根本にあるのは川を横断したい人へのケアだ。ケアは数値化できず、生産性には結びつかない。私たちがコロナ禍で学んだのは、このケアの部分こそ機械によって代替することができず、また休むことも許されないという事実だった。人間らしく働き、ケアしあいながら社会を作るとはどういうことか。日常が完全に元に戻る前に、立ち止まって考えたい。(9/12『毎日新聞』より)

伊藤亜紗さん(美学者)

「いかに会議の時間を短くするか」というお題の会議を長時間やったことがある。あれには意味があったらしい。会議がなくなると困っちゃう人たちの仕事を守っていたのだ。

武田砂鉄さん(ライター)

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「やりがいを感じずに働いているのはなぜか。ムダで無意味な仕事が増えているのはなぜか。社会の役に立つ仕事ほどどうして低賃金なのか。これらの謎を解く鍵はすべて、ブルシット・ジョブにあった――。ひとのためにならない、なくなっても差し支えない仕事。その際限のない増殖が社会に深刻な精神的暴力を加えている。証言・データ・人類学的知見を駆使しながら、現代の労働のあり方を鋭く分析批判、『仕事』と『価値』の関係を根底から問いなおし、経済学者ケインズが1930年に予言した『週15時間労働』への道筋をつける。ブルシット・ジョブに巻き込まれてしまった私たちの現代社会を解きほぐす、『負債論』の著者による解放の書」

また、アマゾンには「『ブルシット・ジョブ』とは?」として、「ブルシット・ジョブの最終的な実用的定義」が以下のように書かれています。

「ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている」

本書の「目次」は、以下の通りです。

序章 ブルシット・ジョブ現象について

第1章 ブルシット・ジョブとはなにか?

第2章 どんな種類のブルシット・ジョブがあるのか?

第3章 なぜ、ブルシット・ジョブをしている人間は、

きまって自分が不幸だと述べるのか?

(精神的暴力について、第一部)

第4章 ブルシット・ジョブに就いているとは

どのようなことか?

(精神的暴力について、第二部)

第5章 なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?

第6章 なぜ、ひとつの社会としてのわたしたちは、

無意味な雇用の増大に反対しないのか?

第7章 ブルシット・ジョブの政治的影響とはどのようなものか、そしてこの状況に対してなにをなしうるのか?

「謝辞」

「原注」

「訳者あとがき」

「参考文献」

序章「ブルシット・ジョブ現象について」で、はた目からは、あまりすることのなさそうでおなじみの仕事があるとして、著者はこう書いています。

「つまりは、人材コンサルタント、コミュニケーション・コーディネーター、広報調査員、財務戦略担当、企業の顧問弁護士といった仕事である。あるいは、ある委員会が不必要であるかどうかを議論するための委員会に大いに時間を捧げているような人びとがいる(これは大学という環境ではとてもなじみがあるものだ)。そのような仕事の一覧表は、際限なくつづくようにみえた。わたしにとって気がかりだったのは、もし、これらの仕事がほんとうに無益なものであるならば、この手の仕事に携わる人たちは、そのことに気づいているのではないか?ということだった」

また、自分の仕事が無意味で不必要なものだと感じている人間に、だれもがしばしば出くわしているのはまちがいないとして、著者は「こんな陰鬱なことがほかにあるだろうか? 成人期の1週間のうちの5日間は、内心では必要などない――たんに時間と資源の浪費であるばかりか、世の中をいっそう悲惨なものにさえしている――と考えている仕事に取り組むために目覚めなくてはならないのだから。この問題は、わたしたちの社会に深刻な精神的傷痕を刻みこんでいるのではないだろうか? だが、もしそうだとしても、この問題についてはだれひとりとして語ってこなかったようにみえる。仕事にひとが満足しているかどうかについての調査は豊富にあった。〔けれども〕自分の仕事が存在に値すると感じているか否かという調査は、わたしの知るかぎり皆無であった」と述べます。

「ブルシット・ジョブ現象について」として、労働時間が大幅に削減されることによって、世界中の人びとが、それぞれに抱く計画や楽しみ、あるいは展望や理想を自由に追求することが可能となることはなかったと指摘し、著者は「それどころか、わたしたちが目の当たりにしてきたのは、『サービス』部門というよりは管理部門の膨張である。そのことは、金融サービスやテレマーケティング〔電話勧誘業、電話を使って顧客に直接販売する〕といったあたらしい産業まるごとの創出や、企業法務や学校管理・健康管理、人材管理、広報といった諸部門の前例なき拡張によって示されている。さらに、先の数字は、こうしたあたらしい産業に対して管理業務や技術支援やセキュリティ・サポートを提供することがその仕事であるような人びとをすべて反映するものではない。ついでにいうと、多数の人間がその時間の大半を仕事に費やしているがゆえに存在しているにすぎない数々の付随的な産業(飼犬のシャンプー業者、24時間営業のピザ屋の宅配人)も反映されていない。これらは、わたしが『ブルシット・ジョブ』と呼ぶことを提案する仕事である」と述べています。

また、著者は以下のように述べています。

「自分の仕事が存在しないほうがましだとひそかに感じているようなとき、かりそめにも労働の尊厳について語ることなど、どうしてできようか。深い怒りと反感の感覚を生みださずに、どうしていられようか。とはいえ、その支配者たちが、人びとの怒りの矛先をまさしく意味のある仕事をする人たちへと仕向けることでうやむやにしてきた――魚を揚げる者たちの事例におけるように――というのは、わたしたちの社会の奇妙な風潮である。たとえば、わたしたちの社会では、はっきりと他者に寄与する仕事であればあるほど、対価はより少なくなるという原則が存在するようである。くり返せば、客観的な尺度をみつけることは困難である。しかし、なんとなく感じとるためのかんたんな方法はある。ある職種の人間すべてがすっかり消えてしまったらいったいどうなるだろうか、と、問うてみることである」と述べます。

続けて、著者は「かりに看護師やゴミ収集人、あるいは整備工であれば、もしも、かれらが煙のごとく消えてしまったなら、だれがなんといおうが、その結果はただちに壊滅的なものとしてあらわれるであろう。教師や港湾労働者のいない世の中はただちにトラブルだらけになるだろうし、SF作家やスカ・ミュージシャンのいない世界がつまらないものになるのはあきらかだ。ただ、プライベート・エクイティ〔特定の企業の株を取得し、その企業の経営に深く関与して、人員削減などによって企業価値を高めた後、売却をすることで収益を得る〕CEOやロビイスト、広報調査員、保険数理士、テレマーケター、裁判所の廷吏、リーガル・コンサルタントが同じように消え去ったとして、わたしたちの人間性がどのような影響をこうむるのかは、わたしにはあまりはっきりしない(いちじるしく改善するのではないかと疑っている人間は数多い)。にもかかわらず、もてはやされる一握りの例外(医師)を除いて、その原則はおどろくほど当てはまっている」と述べるのでした。

第1章「ブルシット・ジョブとはなにか?」の「マフィアの殺し屋がブルシット・ジョブの好例とならないのはなぜか」では、「ブルシット・ジョブ」と著者の呼んでいるものは、「その仕事にあたる本人が、無意味であり、不必要であり、有害でもあると考える業務から、主要ないし完全に構成せれた仕事である」と述べています。また、「それらが消え去ったとしてもなんの影響もないような仕事であり、なにより、その仕事に就業している本人が存在しないほうがましだと感じている仕事なのだ」とも述べます。イギリスのYouGovによる世論調査では、自分の仕事が世の中に意味のある貢献をしていると確信している人間は、フルタイムの仕事にある人びとの50%しかおらず、37%の人びとは貢献していないとはっきり感じていたといいます。スコーテン&ネリッセンによって実施されたオランダの世論調査では、後者の数値は40%まで高まりました。

この数字について、著者は「考えてみれば、これは驚異的な統計である。なにしろ、すべての仕事のうちの相当部分が、だれも無意味だとはいえないようなものであるから。たとえば、看護師、バス運転手、歯科医、道路清掃員、農家、音楽教師、修理工、庭師、消防士、舞台美術、配管工、ジャーナリスト、保安検査員、ミュージシャン、仕立て屋、子どもの登下校の交通指導員といった人びとのうち、『あなたの仕事は世の中に意味のある影響を与えていますか』という質問に対し『いいえ』にチェックする者は、およそゼロである。こういった人びとの割合を考えてみなければならない。わたし自身が調査したところでは、ショップ店員、レストラン従業員、下級サービス提供者もまた、自身がブルシット・ジョブをしていると考える者はまれであった。サービス労働者の多くは自分たちの仕事を嫌悪している。けれども、そういった者たちですら、自分のしていることは世の中に意味あるなにがしかの影響を与えていると自覚している」と述べています。

ブルシット・ジョブは、たんに無益だとか有害だとかいうだけではありません。一般的に、そこにはある程度の欺瞞と詭弁もまた関わっていなければならないのだと指摘し、著者は「その仕事に就く人間は、内心ばかばかしいとおもっていても、その仕事の存在するたしかな理由があるかのように取り繕わねばならない。取り繕いと現実とのあいだに、ある種のギャップがなくてはならないのである」「最終的な実用的定義=ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている」と述べています。

「主観的要素の重要性について、あるいは、ブルシット・ジョブをおこなっていると考えている人びとは基本的に正しいと想定できるのはなぜか」では、ブルシット・ジョブにあたる人間は、たいてい名誉と威信に囲まれていると指摘し、著者は「かれらは専門職として敬われるし、高収入のいちじるしい成功者――自分の仕事にまっとうな誇りをもちうるたぐいの人間――として扱われている。にもかかわらず、かれらは、自身がなんの功績もはたしていないことに、ひそかに気づいている。たいしたこともしていないのに、その稼ぎで消費者むけのおもちゃを買い込んでは、人生を埋め合わせてきたと感じている。つまり、それはみな嘘っぱちのうえに成り立っていると感じている――そして、実際、その通りなのである」と述べるのでした。

第2章「どんな種類のブルシット・ジョブがあるのか?」の「脅し屋の仕事」では、大半のロビイスト、広報専門家、テレマーケター、企業の顧問弁護士などの職種を挙げ、「文字通りの脅し屋と同様、かれらが社会に対して与えるのは、排してマイナスの影響である」として、さらに「脅し屋が自らの仕事を不愉快におもっているのは、その仕事がただポジティヴな価値を欠いているだけでなく、他人を操ろうとしたり脅しをかけるものだとみなしているからである」とも述べます。この後、著者は広告業界やマーケティング業界も脅し屋の仲間に加えます。ここで、著者は、ロンドンに設置されたアメリカ人所有の巨大な映像制作会社で仕事をするトムという人物を紹介します。トムの仕事には、とても楽しく、やりがいにあふれたところもあります。たとえば、映画スタジオのために自動車を宙に飛ばし、ビルを爆破し、エイリアンの宇宙船を恐竜に攻撃させたりして、世界中の観客にエンターテインメントを提供するところです。

しかし、トムは以下のように語っています。

「価値のある仕事とは、あらかじめ存在している必要性に応えたり、ひとが考えたこともない製品やサービスをつくりだして、生活の向上や改善に資するような仕事ではないでしょうか。わたしは、ずっと昔の仕事はほとんどがこういう種類の仕事で、われわれが暮らしてきたのはそういう世の中だったはずだと信じています。いまとなっては、ほとんどの産業では供給が需要をはるかに上回っていて、それゆえ、いまや需要が人工的につくりだされるのです。わたしの仕事は、需要を捏造し、そして商品の効能を誇張してその需要にうってつけであるようみせることです。実際、それこそが、広告産業になんらのかたちでかかわるすべての人間の仕事なのだといえるでしょう。商品を売るためには、なによりもまず、ひとを欺き、その商品を必要としていると錯覚させなければならない。もしも、そんなことにわれわれが携わっているのだとすれば、こうした仕事がブルシットでないとはとてもいえませんよね」

「書類穴埋め人の仕事」では、経営者の衰えぬ名声の指標となるものが、部下の人間の数だとすれば、経営者の権力や威信を物質的に表現するものは、そのプレゼンテーションや報告書の見かけ上のクオリティにほかならないと指摘し、著者は「このような象徴の誇示される会議とは、企業世界における高等儀式だとみなせるかもしれない。封建領主のお供たちのなかには、馬上試合や行進の前に、馬の甲冑を磨いたりその毛並みを揃えることだけが唯一の役目である召使いがいた。それと同じように、現代のお偉方は、プレゼンでパワーポイントを準備したり図表やマンガ、イラストや写真を作成しては報告書にまとめることだけがただひとつの存在意義であるような従業員を囲っているといえるのだ。これらの報告書のほとんどは、芝居じみた企業という劇場の小道具にすぎない。実際に最後まで目を通す者などひとりもいないのだから。しかし、だからといって、野心あふれるお偉方が上機嫌で大枚はたくことをやめるわけではない。『おお、そうだ、それについては報告書の作成を依頼しよう』といいたいがだけのために、社員ひとりの半年分の賃金にあたる金額が会社から支払われている」と述べるのでした。

第3章「なぜ、ブルシット・ジョブをしている人間は、きまって自分が不幸だと述べるのか?(精神的暴力について、第一部)」の「人間の動機にかんする基本的想定の多くが正しくないようにみえるのはなぜか」では、ドストエフスキーが書いていたように、監獄労働にもある救いは、少なくともその仕事が有益とみなされているということにある(たとえ囚人自身にとっては有益ではなかったとしても)と指摘し、著者は「囚人を6ヶ月以上、独房に閉じ込めつづけたばあい、物理的に観察可能なかたちで脳に損傷をこうむることが、いまでは判明している。人間とはたんに社会的な動物であるだけではない。もしも、他の人間との関係から切り離されたならば肉体的な崩壊がはじまるほどに、本質的に社会的〔な存在〕なのだ。労働にかんしても、類似の観点から理解されるのではないだろうか。人間は、規則正しい9時5時の労働規律にむいているかもしれないし、むいていないかもしれない――確固たる証拠はむいていないことを示唆しているようにもおもえるのだが――、とはいえ札つきの犯罪者たちでさえも、なにもせずただじっと座っているとなると、概して、ふるえ上がってしまうものなのだ」と述べています。

1901年、ドイツの心理学者カール・グロースは、幼児はみずからが世界に対して予測可能な影響を与えられることにはじめて気づいたとき、並々ならぬ幸福感を表現することを発見しました。著者は、「その影響の具体的内容も、自分になにか得があるかも、なにも関係がない。幼児の発見とは、いわば自由に腕を動かせば鉛筆が転がるといった事態である。さらに、同じパターンの動作をくり返すことで、同様の結果が得られることにも気がつく。すると、歓喜の表情があらわれるのだ。グロースは『原因となる悦び(the pleasure at being the cause)』という表現を考案し、それこそが遊びの基礎なのだと主張した。かれは、〔権〕力(powers)の行使とは、その行使それ自体が目的なのだと考えたのである」と述べています。

「雇用目的仕事、とりわけ他者の時間を買うという概念の歴史についての若干の追記」では、著者は以下のように述べています。

「14世紀までに、ヨーロッパのほとんどの町は時計塔を建造していた。それらはたいてい、地元の商人ギルド出資し、支援していたのだった。死のリマインダーとして人間の頭蓋骨を机上に置くことを習慣にしはじめたのも、これらの同じ商人たちであった。そのねらいは、われわれはチャイムが鳴るたびに刻一刻と死に近づいているのだから、時間を有効に使わねばならないと、おのれを戒めることにあった。家庭用の時計と懐中時計の登場は、18世紀後半の産業革命の到来とほぼ一致している。その普及にはかなり長い時間を要しているが、ひとたび普及したとなると、同じような態度が中産階級のあいだでかなり浸透していった。天空の絶対的時間である星座の時間が地上に降りてきて、最もささいな日常さえも規制しはじめたのである。さらに、時間は固定した解読格子となり、それと同時に、所有物となったのだった。だれもが中世の商人のごとく、時間を気にするよう奨励された。貨幣と同じように、慎重に計画し、慎重に使用すべき、有形の財産であるかのようにである。さらに、あたらしいテクノロジーによって、だれもが地上の一定の時間を一律の単位に切り刻み、貨幣と引き換えに売買できるようになった」

第4章「ブルシット・ジョブに就いているとはどのようなことか?(精神的暴力について、第二部)」の「終結部(コーダ)=人間の創造性に対するブルシット・ジョブの影響と、無意味な仕事に対して創造的または政治的に自分を主張しようとする試みがなぜ精神的な戦争の一形態と考えられるかについて」では、みずからの遺志に反して恣意的な官僚制的虐待行為を強いられること以上に、魂に破壊的に作用するものを想像するのはむずかしいと指摘し、著者は「軽蔑する機械の顔と化してしまうこと。怪物と化してしまうこと。たとえば、大衆小説において、最も恐ろしい怪物とは、たんに人間を脅して、八つ裂きにしようとしたり、拷問しようとしたり、殺害しようとしたりするだけでなく、わたしたちをも怪物に変貌させてしまう怪物である。吸血鬼やゾンビ、狼男を想起せよ。それらが恐ろしいのは、わたしたちの肉体のみならず魂まで脅かすからなのである」と述べています。

また、著者は「おそらくこれが、なぜとくに青年期にわたしたちが怪物に惹かれてしまうのかの理由である。つまり、青年期とは、まさにわたしたちのほとんどが、嫌悪する怪物と化すことをどうしたら回避できるかという試練にはじめて直面する年代だからである。公共サービスであると見せかけることをふくむ無益なあるいは狡猾な仕事は、おそらく最強である。だが本意で言及された仕事のほとんどすべてが、さまざまな仕方で魂に破壊的に作用していると考えられる。ブルシット・ジョブは、ひんぱんに、絶望、抑うつ、自己嫌悪の感覚を惹き起こしている。それらは、人間であることの意味の本質にむけられた精神的暴力のとる諸形態なのである。人間精神の統合性、あるいは人間の肉体の統合性ですら(これらの2つが完全に区別可能であるとして)、他者との関係のなかに囚われており、世界に影響を与えることのできる能力の感覚とむすびついていた。もしそうだとすれば、ブルシットな仕事は精神的暴力以外のなにものでもないはずである」とも述べるのでした。

第5章「なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?」では、ブルシット・ジョブが増えるという事態がほとんど認識されていない理由のひとつは、現行の経済システムのもとでこのようなことが起こるなど、だれも考えてもみないからであると指摘し、著者は「なにもしていないのに報酬が与えられることに多くの人びとがとても居心地悪く感じているという事実は、人間の本性にかかわる常識に反している。それと同じように、なにもしていないのに報酬を与えられているという事実そのものが、そもそも市場経済にかんするわたしたちの前提的認識すべてに反しているのである」と述べています。

元アメリカ合衆国労働省長官ロバート・ライシュのような人びとは、テクノロジーに精通したあたらしい中産階級の台頭について語っていましたが、そうした人びとは、そのあたらしい中産階級を「シンボリック・アナリスト」と呼んでいました。「シンボリック・アナリスト」たちは、貧困に沈んでいく旧式の労働者階級を置き去りにしながら、成長の果実を総取りするであろうという展望が語られました。「知識労働者」や「情報社会」について語る人びともいましたが、著者は「一部のマルクス主義者すらも、『非物質的労働』と呼ばれるもののあたらしい形態(それはマーケティング、エンターテインメント、デジタル・エコノミーに基礎をおいているが、ますますその外部へとあふれだし、ブランド品でいっぱいの「iPhoneハッピー」な日常生活に浸透しているとされる)が、価値形成のあらたな領域となったという確信をもちはじめている」と述べています。

そしてそれは、ついにデジタル・プロレタリアートによる反乱を招くであろうという予言につながっていると指摘し、著者は「いずれにしても、ほとんどだれもが共通して想定しているのは、そのような仕事の増大は金融資本の増大と関係しているということである。それがどのように関係しているのかについては意見はさまざまであるにしても。ウォールストリートの利潤が、貿易や製造業関連企業からではなく、負債や投機そして複雑な金融商品の創造から得られるようになるにつれ、労働者も抽象物を操作することで生計を立てるようになりつつある。このような見方は、たしかに正しいようにおもわれた」として、「投資家たちは、大衆に――のみならず社会理論家たちにも(わたしはこのことを強調しておきたい)――以下のごときことを信じ込ませようとした。投資家とは、債務担保証券や天文学的に複雑でハイスピードなアルゴリズム取引をもってして、現代の錬金術師よろしく、外部者の理解の範疇を超えた手段を駆使しながら、無から価値を生み出してみせる方法に精通した者であるということ。これである」と述べています。

もちろん、それからクラッシュがやってきて、その商品のほとんどがせこい詐欺であることが判明しました。しかも、その多くがとくに洗練されてもいなかったのですが、著者は「ある意味で金融部門全体がある種の詐欺であるといえるかもしれない。なぜなら利益獲得の機会を求めて、貿易や産業に投資することが主要な活動であるかのように、自己をイメージさせているからである。これは実状とはほとんどかけ離れている。実際は、その利益の圧倒的部分が、政府と結託してさまざまな形態の負債をつくりだし、それからその負債を取引したり操作することから生まれている」と述べます。

「現在の経営封建制の形態が古典的封建制と似ている点と異なっている点」では、古典的な意味での資本主義のもとでは、生産の管理によって利潤が獲得されることを指摘し、著者は「資本家はモノをつくったり、建てたり、修繕したり、維持したりするためにひとを雇い上げるわけだが、もし顧客や消費者から受け取る報酬よりも、必要経費の総額――そのなかには労働者や請負業者などに支払う費用もふくまれている――が高ければ、利潤を確保することができない。この種の古典的な資本主義体制のもとでは、不必要な労働者を雇う意味がない。利潤を最大化することは、できるだけ少数の労働者に、できるだけ少額の賃金を支払うことを意味しているからである」と述べています。

続けて、著者は「競争の激しい市場においては、不必要な労働者を雇い入れる資本家たちは生き残りの見込みがないのだ。もちろん、教条的なリバタリアンや、ついでにいうと、正統派マルクス主義者たちが、わたしたちのこの経済がブルシット・ジョブだらけになる可能性を決して認めないのはそのためである。それは〔ブルシット化など〕すべて幻想であるというわけだ。しかし、経済的思惑と政治的思惑が重なり合う封建制の論理にしたがえば、そのような事態も完全に理解可能である」と述べます。

過去数十年間にわたって科学が停滞している主要な原因のひとつについて、著者は以下のように指摘しています。

「科学者たちも、膨大な時間を使って、たがいに競い合いながら助成者を納得させようとしている。なにをかというと、成果のあがる見込みが確実であるということである。民間企業にもそれに対応するものがある。はてしのない社内ミーティングという儀式である。ダイナミック・ブランド・コーディネーターとかイースト・コースト・ヴィジョン・マネジャーといった肩書きの人物が、パワーポイントやマインドマップ、図や絵でキラキラに盛ったレポートを披露する場所がそこである。この社内ミーティングという儀式も、すべてまた、インターナル・マーケティング〔社外へのマーケティング活動の効果的実行のためには社内全体のマーケティングに対する意識を高めることが重要であるという発想から、経営者から一般社員まで、社内の人たちにむけておこなうマーケティングのこと〕の実践なのである」

第6章「なぜ、ひとつの社会としてのわたしたちは、無意味な雇用の増大に反対しないのか?」では、著者は「人類史の大部分にわたって――そしてこれは依然として今日の世界の大半にもあてはまる――、貧しい人びとが地域の金貸しに多大な借金を負うようなばあい、その背景には、お金を借りてまでも、親のために立派な葬式をあげたい、子どものために立派な結婚式をあげたいという強い感情がある。そうだとして、かれらにはそうする『必要』があったのか? そうする『必要』があるとかれらが強く感じていたのはあきらかである。実際には、肉体の最低限のカロリーとか栄養といった必要条件を超えたところにある『人間の必要』がなんであるのかについて、科学的定義は存在しない。だからそうした問いは、つねに主観的たらざるをえないのだ」と述べています。

また、かなりの程度、ニーズとは他者の期待にすぎないとして、著者は「たとえば、もし娘のためにちゃんとした結婚祝いを準備しなければ、それは家族の恥となるだろうといった具合に。したがって、経済学者の大半は、ひとがなにを欲求するべきかということについて判断しても無駄であると結論する。それよりも人びとが欲求していることを受け入れ、その欲求の追求にあたって、どれだけ効果的に(「合理的に」)ふるまっているかを判断するほうがよいというのである。ほとんどの労働者は、〔この見解に〕同意するであろう」と述べます。

「ひとが一人前の大人とみなされるにあたって必要なものとしての支払い労働(ペイドレイバー)の観念の北部ヨーロッパ起源について」では、中世そして初期近代において、「マナー」という言葉が「エチケット」をはるかに超えた意味をもっていたと指摘し、著者は「この言葉は、世界のなかでひとがふるまったり存在したりするその様式、より一般的には、人びとの習慣や趣味、そして感性を意味していた。若い人びとが、他人の世帯で賃金のため仕事をするものとされていたのは――聖職の道に入ったり学者になろうとしないかぎり――、いま支払い労働とみなされているものと教育とみなされているものが、ほとんど同一視されていたがゆえなのである。つまり、支払い労働も教育も、ともに『あさましい欲望の統御法を獲得』するべく自己規律を学ぶ過程であり、しっかりと自立した大人のようにふるまう術を学ぶ過程とみなされていたのである」と述べています。

「19世紀に浸透した労働価値説の重大な欠陥とその欠陥に資本の所有者がいかにつけこんだのかについて」では、実際には、労働者がもっぱら工場で働いていた時代など存在しないとして、著者は「カール・マルクスやチャールズ・ディケンズの時代においてさえ、労働者階級の居住区には、炭鉱や織物工場、鉄工所で働く人びとよりも、はるかに多くの女中や靴磨き、ゴミ収集人、料理人、看護師、運転手、学校教師、売春婦、管理人、行商人たちが住んでいた。このような人びとの仕事は『生産的』であろうか? どのような意味において、だれにとってそうなのだろうか? スフレを『生産する』のはだれなのだろうか?」と述べています。

続けて、著者は「こうしたあいまいさのゆえに、そうした問題は価値が論じられるさいには一般的に脇に追いやられている。しかしそれによって、つぎのような現実がみえなくなってしまっている。すなわち、ほとんどの労働者階級による労働が、それをやるのが男性であれ女性であれ、実際には女性の仕事と基本的にみなされるものに類似しているという現実がみえなくなっているのである。つまり、労働とは、槌で叩いたり、掘削したり、滑車を巻き上げたり、刈り取ったりする以上に、ひとの世話をする、ひとの欲求や必要に配慮する、上司の望むことや考えていることを説明する、確認する、予想することである。植物、動物、機械などなどを配慮し、監視し、保守する作業についてはいうまでもない」と述べます。これらの仕事を「ケアリング労働」といいます。

「ケアリング労働」は、一般的に他者にむけられた労働とみなされており、そこにはつねにある種の解釈労働や共感、理解がふくまれています。それは仕事などではなく、たんなる生活、まっとうな生活にすぎないということも、ある程度は可能であると指摘し、著者は「人間は元来、共感する存在であり他者とコミュニケーションし合うものであるがゆえに、わたしたちは、たえずたがいの立場を想像してそこに身を置き、他者がなにを考え、なにを感じているか、理解しようと努めなければならない。たいてい、こうしたことは、少なくともいくぶんかは他者に対するケアをふくんでいる――ところが、共感や想像的同一化が総じて一方の側に偏しているようなとき、それは多分に仕事となる。商品としてのケアリング労働の核心は、一方だけがケアをして、一方はしないという点にあるのだ。『サービス』(古い封建制に由来するこの語がいまも残存していることに注意せよ)に対価を支払う人びとは、みずからは解釈労働に従事する必要がないと感じている。このことは、だれか別の人間のために働いているようなときは、レンガ職人にすらあてはまる」と述べます。

もしいまある世界が好きではないとしても、生産的かどうかにかかわらず、わたしたちのほとんどの行為の意識された目的が、他者――たいていは具体的な他者――をおもいやることにあることに変わりはないとして、著者は「わたしたちの行為は、ケアリングの諸関係に絡め取られているのである。10代のときに理想主義者だった人間が、まさに結婚し子どもをもつそのときに、よりよい世界をつくりたいという夢を放棄し、大人の生活に妥協するようになるのと同様に、他者に対するケアリング――とくに長期にわたるケアリング――は、ケアリングを可能にする土台として、相対的に予測可能な世界を保守することを必要とするのである。20年後もなお大学が――さらにいえばお金が――あると確信していれば、自分の子どもに大学教育を受けさせることすら心もとなくなる。逆にいえば、他者――人間、動物、風景など――への愛は、たいてい、みずからが嫌悪しているかもしれない制度的構造が保守されることを必要としているのである」と述べるのでした。

「20世紀の過程で仕事がいかにして主に規律と自己犠牲の形態としてますます価値づけられるようになってきたのか」では、ヨーロッパやアメリカの人びとが、いざ永遠という視点に立たされて、みずからの職務をおのれの生きた証とすることはなかったとして、著者は「墓地を訪ねてみればわかる。『蒸気管取付工』とか『エグゼクティヴ・バイス・プレジデント』、『公園管理者』、『事務員』といった文言の刻まれた墓を探しても無駄である。死にさいして魂の地上における本質をしるすとみなされるのは、夫や妻、子ども、あるいはときに戦時に所属した部隊〔の仲間〕に対して、死者の感じた愛や、かれらから死者が受け取った愛である。これらのなかには、親密な感情的関係と人生において与え受け取ったものの双方がふくまれているのである。ところが、それとは対照的に、生きているあいだであれば、こうした人びとに会ったさいに放たれる最初の質問は、たいてい『お仕事は何をされているんですか?』となる」と述べています。

ブルシット・ジョブがいま増殖しているのは、なぜか。それは、大部分、富裕国の経済――とはいえますますあらゆる国の経済――を支配するようになっている経営封建制の特異な性質のゆえであると指摘し、著者は「ブルシット・ジョブが惨めさを生みだしているのは、世界に影響を与えているという感覚のうちにつねに人間の幸福が織り込まれているがゆえである。この感覚は、仕事について語るさいには、たいてい社会的価値の語彙を通して表現されている。しかしながら、それと同時に、仕事によって生みだされる社会的価値が大きければ大きいほど、受け取る対価は少なくなるだろうということにも、たいていのひとが気づいている」と述べるのでした。

第7章「ブルシット・ジョブの政治的形態はどのようなものか、そしてこの状況に対してなにをなしうるのか?」の「ブルシット化の政治的細分化おびその結果しての惹き起こされるケアリング部門の生産性の低下、そしてそれとケアリング諸階級の反乱の可能性との関係について」では、産業革命以前、ほとんどの人びとは家で働いていたことを指摘し、著者は「今日、一般的に社会とみなされているものがその意味を獲得するのは、おそらく1750年、あるいは1800年以降である。かたや工場や事務所(「職場」)などからなる領域、かたや家や学校、教会、親水公園などからなる領域――おそらくその狭間のどこかに巨大ショッピングモールが位置している――、この両者によって形成される社会である。労働が『生産』の領域だとすれば、家は『消費』の領域であり、『消費』の領域はまた『諸価値』の領域でもある(ということは、この領域でなんらかの仕事をする人間は、ほぼ無償でそれをおこなっているということである)。しかし、すべてを反転させて社会を正反対の視点からみることもできるだろう」と述べています。

さらに、著者は「カール・マルクスは、かつてつぎのように指摘した。産業革命以前には、最大の富はどのような条件においてつくりだされるのかという問題について本を書こうなどという発想は、だれの頭にも浮かぶことはなかった。しかし、最良の人間がどのような条件においてつくられるのか――すなわち、友人や恋人、仲間や市民として共にありたいという気持ちを抱かせるような人間をつくりだすために社会はどのようにあるべきなのか、については多数の書物が著されてきた。アリストテレスや孔子、イブン・ハルドゥーンが関心をよせた問題はまさにこれであり、つまるところいまだ真に重要なただひとつの問題がこれなのである」と述べます。人間の生活とは、人間としてのわたしたちがたがいに形成し合うプロセスです。極端な個人主義者でさえ、ただ同胞たちからのケアとサポートを通してのみ、個人となります。最後に、著者は「そしてつきつめていえば、『経済』とは、まさに人間の相互形成のために必要な物質的供給を組織する方法なのである」と述べるのでした。

「訳者あとがき」の「ブルシット・ジョブとシット・ジョブ」で、大阪府立大学教授(社会思想、都市史)の酒井隆史氏は、「ブルシット・ジョブが話題にのぼったとして、そこで想起されているのは、しばしば骨の折れる仕事であったり、他人から軽んじられる仕事であったり、劣悪な労働条件で実入りの少ない仕事などなど、です。しかし皮肉なことに、実際は、そうした仕事はブルシットなものではまるでないのです。もしも、だれかが骨の折れる仕事しているとすれば、その仕事はおそらく、世の中の役に立っている可能性が高いのではないでしょうか。事実、だれかの仕事が他者に寄与するものであるほど、当人に支払われるものはより少なくなる傾向にあり、その意味においても、よりきつい仕事となっていく傾向にあるのです。つまり両者は、まさに正反対のものとして、おおよそ理解することができます」と述べています。

一方では、たいへん役に立つ仕事ではあるが、きつい仕事をしている人たちがいるとして、酒井氏は「かりに、トイレの清掃とか、そういった仕事をしているとしましょうか。トイレというものは清掃を必要としています。だとすれば、その仕事にあたる人間は、すくなくとも、その仕事が他者に利する行為だと自覚することによってもたらされる自尊心をもっています――たとえ、それ以外に得るものが多くなかったとしても、他方で、他人から尊敬と敬意の払われる仕事をする人たちがいます。その仕事に就いた人間は、高い収入を得て、大きな利益を受け取っています。しかし内心では、みずからの職業や仕事がまったく無益なものだと自覚しながら労働しているのです」と述べます。この酒井氏の言葉に、わたしは強く共感しました。

また、「市場原理とブルシット・ジョブ増殖の矛盾」として、大きな会議で重役が提出する報告書を作成することだけを仕事にしている人たちからなるチームが存在することを指摘し、酒井氏は「大きな会議は封建時代の馬上槍試合に該当する、会社世界の高度な儀式です。重役は、そこにでむき、身支度をし、そしてスタッフやパワー・ポイント、報告書などを従えます。そしてそのチームは、その人物のレポートについて、『わたしが図表を作成しました』、『わたしはグラフ作成の担当です』、『わたしはデータ集計をおこない、データベース保持をやっています』というためだけに、存在しているのです。だれもそうした報告書を読まないし、チームの人々はただ誇示のためにそこにいるにすぎません。封建領主とおなじです――口ひげを抜かせたり鎧を磨かせるだけが仕事である配下を従えていることを誇示しているのです。じぶんはそのような力をもっているのだ、というわけです」と述べます。

「不要な仕事と必要な仕事――パンデミックとブルシット・ジョブ」として、非ブルシット・ジョブとしてのケア労働について、著者は「グレーバーはおおよそ、非ブルシット・ジョブに伝統的な生産労働とケア労働をふくめ、伝統的な生産労働の衰退(自動化によるところも大きい)とケア労働の比重と意義の増大をみている。おそらくそれは、ケア領域の市場化ともかかわっているが、それをふまえたうえで、これまでの生産概念の神学的フレーム(無からなにかをこの世に登場させるものとしての生産のイメージ)を批判し、生産をより広く、ケア的活動をふくめたものとしてとらえ返し、それによって現在の労働にかかわる状況をより適切に把握できる概念的作業をおこなっている」と分析しています。

「ブルシット・エコノミーとケア労働」として、パンデミックによる経済の停止は、もっとも冷遇されている働き手たちが巨大な力を有していることをあらわにしたと指摘し、酒井氏は「ところが、かれらの力の行使は、世界の維持にかかわっているという根本的次元で制約されている。つまり、こういうことだ。『エッセンシャル・ワーカー』はいま、さかんにもてはやされている。しかし、かれらの劣悪な労働条件は変わらないだろうし、今後も同じであろう。その理由のひとつは、かれらがその力を行使して、みずからの待遇の改善を求めるべくストライキをおこなってしまえば、世界そのものが維持できなくなるからである。ブルシットな高給取りはいくらでも休もうがなんの変化もないわけだが」と述べます。他者をケアするというふるまいそのものがこの世界の保守に本質をおいており、それがケア階級の反乱の起きにくさのひとつの理由であることも否定できません。

さらに酒井氏は、「もしも『経済』なるものに何か実質的な意味があるのだとしたら、それは当然、人間が――命を守るためにも、活気ある生活のためにも――互いをケアする手段を指し示すものであるはずだ。こうした観点に立って経済を定義し直すなら、どういうことが生じるだろうか。どんな指標が求められるのだろう。あるいはそもそも、指標なるものの存在すべてと縁を切ることになるのか。そうして、もしも再定義など不可能で、経済というコンセプト自体があれこれの間違った仮定に塗れ、汚れすぎていることが明らかになるようなら、わたしたちは思い出すべきなのだろう――そう遠くない昔には、『経済』などというものは存在していなかったということを。たぶん経済とは、もはやその役割を終えたアイディアなのだ」と述べます。

「経済」とは近年の発明物です。政治経済学ですら、当初は、地球的物質代謝を対象とするエコロジーに近い発想のものだったとかれは指摘しているとして、著者は「グレーバーによれば、人間が生活するということ、豊かな生活を送るということと、『経済』とそれにつきまとうさまざまな観念――成長や発展、生産性――とは異なることを、パンデミック状況はあきらかにした。もし『経済』に実質的な核心があるとしたら、わたしたちが相互にケアし健康で豊かで、不安や恐怖にさいなまれることのない、ストレスからも解放された生活を送ることであるはずだ。ところが、それがわたしたちの生活そのものを可能にする条件であると観念され、そこに経済=余剰の確保という資本主義的観念がかぶさったとき、『生活のために生活を犠牲にする』といった転倒した論理が発動し、現代ではそれこそ惑星的ブルシット機械ががらがらと作動しはじめ、その結果、本書にふんだんに記録された、ありとあらゆる倒錯がわたしたちにつきまとうことになる」と述べます。

最後に、酒井氏は本書の著者であるグレーバーについて、「人類学者」であることと「アクティヴィスト」であることによって形成された態度こそが「ブルシット・ジョブ」という、暗黙の日常領域を切りわけることを可能にしたものだろうと推測します。グレーバーはこのような立ち位置を、独特の仕方で社会主義であった人類学者マルセル・モースの系譜上においています。酒井氏は、「グレーバーも自負するように、本書は、この現代資本主義社会においてはありうるはずもないという深いおもいこみゆえに、これまでほとんどいわれてなかったこと――少なくともこれほどまでの分量をもって正面切って論じられなかったこと――を、ほとんどはじめて言説にのせ、分析するといった試みであった」と述べるのでした。

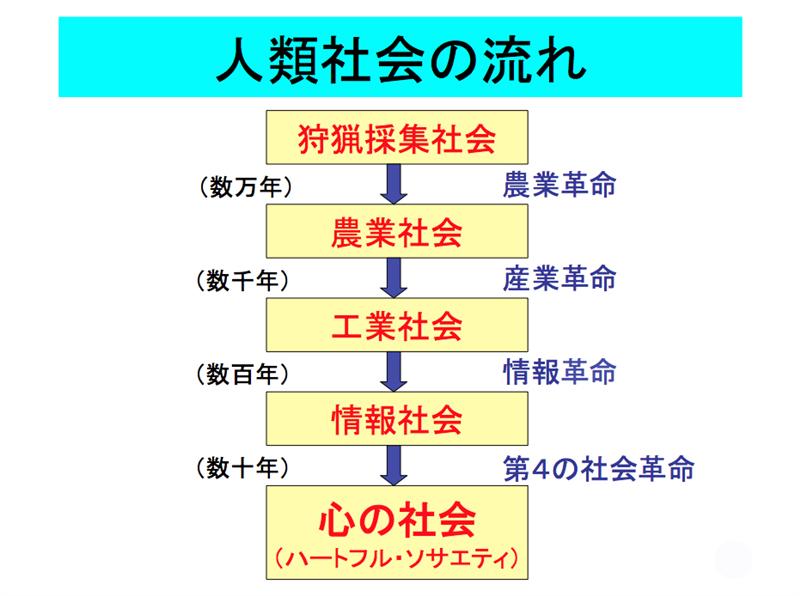

本書を読み終えて、その内容はわたしの考えと非常に近いと思いました。人類はこれまで、農業化、工業化、情報化という三度の大きな変革を経験してきました。それらの変革は、それぞれ農業革命、産業革命、情報革命と呼ばれます。第三の情報革命とは、情報処理と情報通信の分野で の化学技術の飛躍が引き金となった工業社会から情報社会への社会構造の革命で、そのスピードはインターネットの登場によって加速する一方です。そして、「情報化」からは「ソフト化」という社会のトレンドを表す新しいキーワードも 生まれました。しかし、わたしは1988年に上梓した『ハートフルに遊ぶ』(東急エージェンシー)において、時代はすでに「ソフト化」から「ハート化」 へと移行しているのではないかと述べました。 ハート化社会とは、人間の心というものが最大の価値を持ち、人々が私的幸福である「ハートフル」になろうとし、公的幸福である「ハートピア」の創造を目指す社会のことです。

「心の社会」を論じた『ハートフル・ソサエティ』

「心の社会」を論じた『ハートフル・ソサエティ』

わたしたちの直接の祖先をクロマニョン人などの後期石器時代の狩猟や採集中心の生活をしていた人類とすれば 、狩猟採集社会は数万年という単位で農業社会に移行したことになります。そして、農業社会は数千年という単位で工業社会に転換し、さらに工業社会は数百年という単位で 20世紀の中頃に情報社会へ転進したわけです。それぞれの社会革命ごとに持続する期間が一桁ずつ短縮 しているわけで、すでに数十年を経過した情報社会が第四の社会革命を迎えようとしていると想定することは自然であると言えるでしょう。現代社会はまさに、情報社会がさらに高度な心の社会に変化しつつある「ハート化社会」なのではないでしょうか。そして、ハート化社会の行き着く先には「心の社会」があり、さらにその先には「心ゆたかな社会」としてのハートフル・ソサエティがあります。

真の「情報」を考察した『孔子とドラッカー』

真の「情報」を考察した『孔子とドラッカー』

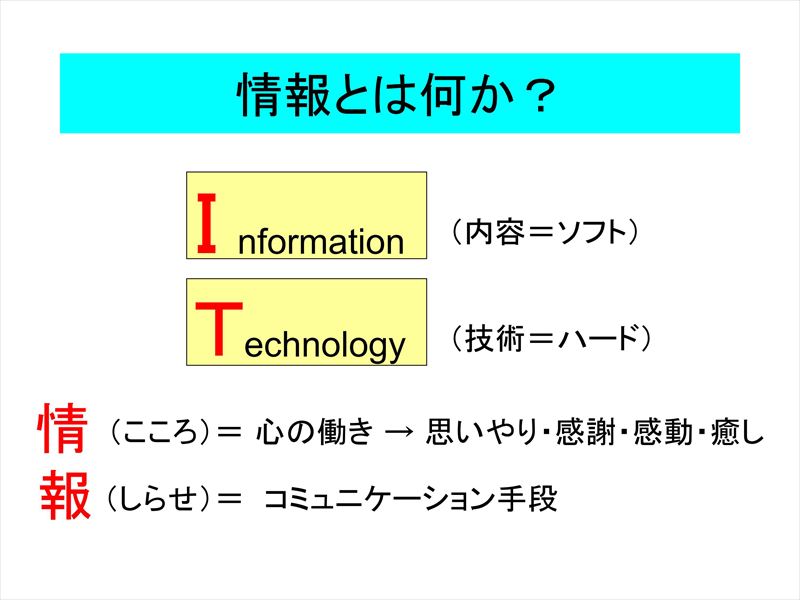

もう何十年も前から「情報化社会」が叫ばれてきましたが、疑いもなく、現代は高度情報社会そのものです。経営学者ピーター・ドラッカー(1909〜2005)は、早くから社会の「情報化」を唱え、後のIT革命を予言していました。ITとは、インフォメーション・テクノロジーの略です。ITで重要なのは、もちろんI(情報)であって、T(技術)ではありません。その情報にしても、技術、つまりコンピュータから出てくるものは、過去のものにすぎません。ドラッカーは、IT革命の本当の主役はまだ現われていないと言いました。

では、本当の主役、本当の情報とは何でしょうか。

では、本当の主役、本当の情報とは何でしょうか。

日本語で「情報」とは、「情」を「報(しら)」せるということ。「情」は現在では「なさけ」と読むのが一般的ですが、『万葉集』などでは「こころ」と読まれています。わが国の古代人たちは、こころという平仮名に「心」ではなく「情」という漢字を当てたのです。求愛の歌、死者を悼む歌などで、自らのこころを報せたもの、それが『万葉集』だったのです。すなわち、情報の情とは、心の働きにほかなりません。本来の意味の情報とは、心の働きを相手に報せることなのです。

では、心の働きとは何か。それは、「思いやり」「感謝」「感動」「癒し」といったものです。そして、真の情報産業とは、けっしてIT産業のことではなく、ポジティブな心の働きをお客様に伝える産業、つまりは冠婚葬祭業に代表されるホスピタリティ・サービス業のことなのです。『ハートフル・ソサエティ』(三五館)で述べたように、わたしは、次なる社会は人間の心が最大の価値をもつ「ハートフル・ソサエティ」だと思います。

では、心の働きとは何か。それは、「思いやり」「感謝」「感動」「癒し」といったものです。そして、真の情報産業とは、けっしてIT産業のことではなく、ポジティブな心の働きをお客様に伝える産業、つまりは冠婚葬祭業に代表されるホスピタリティ・サービス業のことなのです。『ハートフル・ソサエティ』(三五館)で述べたように、わたしは、次なる社会は人間の心が最大の価値をもつ「ハートフル・ソサエティ」だと思います。

ハートフル・ソサエティを描いた『心ゆたかな社会』

ハートフル・ソサエティを描いた『心ゆたかな社会』

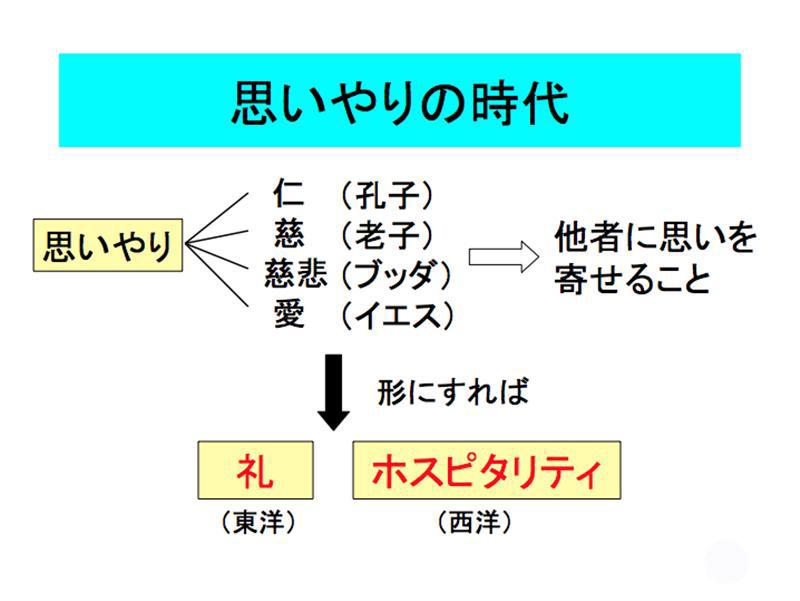

ハートフル・ソサエティは「ポスト情報社会」などではなく、新しい、かつ本当の意味での「リアル情報社会」です。そこでは、特に「思いやり」が最重要情報となります。仏教の「慈悲」、儒教の「仁」、キリスト教の「隣人愛」をはじめ、すべての人類を幸福にするための思想における最大公約数とは、おそらく「思いやり」という一語に集約されるでしょう。「心ゆたかな社会」としてのハートフル・ソサエティとは「思いやり社会」の別名です。そして、「思いやり」を形にしたものこそ東洋の「礼」であり西洋の「ホスピタリティ」なのです。さらには、今後は新たな「思いやり」の形としての「グリーフケア」が重要な存在になっていきます。

「ヤフーニュース」より

「ヤフーニュース」より

一条真也の新ハートフル・ブログ「心のサポーター」で紹介したように、厚生労働省が、今年度から「心のサポーター(ここサポ)」の養成を開始します。これは、うつ病などの精神疾患や心の不調に悩む人を支える存在で、精神疾患への偏見や差別を解消し、地域で安心して暮らせる社会の実現につなげる狙いです。近年は業務上のストレスなどで、うつ病と診断される人も増えている。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活苦や孤独などから、心の不調に陥る人が増える懸念も出ている。わが社では、この「心のサポーター」も積極的に取得していきたいと思います。地域社会における心のケアを目指すということなら、人と人とをつなぐ互助会との相性も良いように思います。それにしても、いよいよ心のケアの時代が到来したと実感します。

「ふくおか経済」2020年12月号

「ふくおか経済」2020年12月号

わたしが座長を務める全互協のグリーフケア・プロジェクトチームでは、いよいよ6月から「グリーフケア資格認定制度」を開始しますが、全国の冠婚葬祭互助会の社員を中心に「グリーフケア士」の養成を目指します。これは、死別をはじめとしたさまざまな悲嘆に寄り添い、うつ病や心の不調を予防するプロフェッショナルであり、同じく今年度から始動する「心のサポーター」との関係性は高いと思います。全国で100万人も養成するなら、各地の互助会との連動も視野に入れるべきでしょう。わたしとしては、「グリーフケア士」が、プロの「ここサポ」と位置付けられるようになればと願っています。そして、グリーフケア士を含む冠婚葬祭業こそは心のエッセンシャルワーク、そう、「ハートフル・エッセンシャルワーク」と呼ばれる日も近いでしょう。