- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.11.09

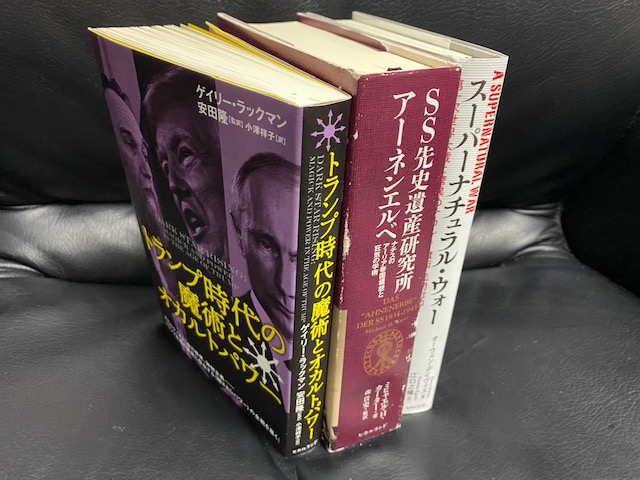

2020年のアメリカ大統領選挙が大混迷の末、ジョー・バイデン前副大統領が勝利宣言しました。しかしながら、ドナルド・トランプ現大統領は敗北宣言していません。今回、つくづく思い知ったのはトランプという人のアクの強さです。ほとんどヒトラーやスターリンや毛沢東にも匹敵する濃いキャラクターですが、あの強気や自信はどこから来るのか不思議でなりませんでした。そんな折、『トランプ時代の魔術とパワー』ゲイリー・ラックマン著、安田隆監訳、小澤祥子訳(ヒカルランド)という、きわめて興味深い本を読みました。一条真也の読書館『スーパーナチュラル・ウォー』、『SS先史遺産研究所アーネンエルベ』で紹介した本に続く、ヒカルランドの翻訳オカルト研究書の第3弾です。前2作と同様に、本書も未知の情報に満ちた大変面白い奇書でした。

アマゾン「著者について」

アマゾン「著者について」

著者のゲイリー・ラックマンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州生まれ。作家。意識、文化、西洋の内的伝統の関わりについて執筆・講演活動を行っています。カール・ユング、ルドルフ・シュタイナー、アレイスター・クロウリー、コリン・ウィルソン、オカルトと政治などをテーマに著書多数。複数のドキュメンタリー作品に主演し、カリフォルニア総合学研究所の変容的研究付属学科で講義も行います。1996年からロンドン在住。ポップ音楽グループ「ブロンディ」の創設ベーシストで、2006年にロックの殿堂入りしました。その後、西洋秘教文化についての批評活動へ転じた異色の経歴の作家の初の邦訳書が本書です。

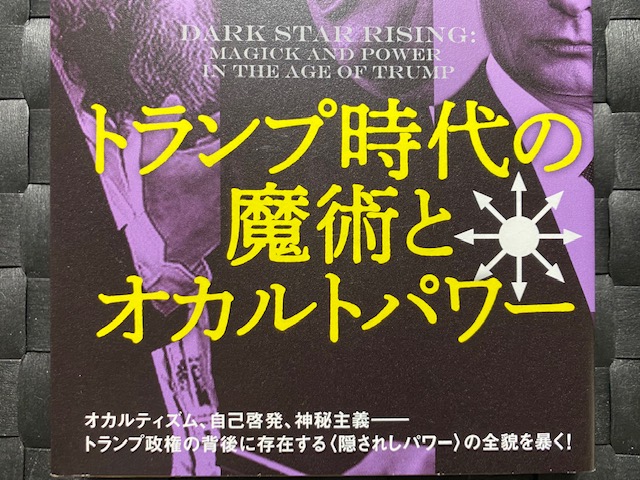

本書のカバー表紙の下部

本書のカバー表紙の下部

本書のカバー表紙には、左からアレクサンドル・ドゥーギン、ドナルド・トランプ、ウラジーミル・プーチンの顔写真が並び、「オカルティズム、自己啓発、神秘主義――トランプ政権の背後に存在する〈隠されしパワー〉の全貌を暴く!」と書かれています。

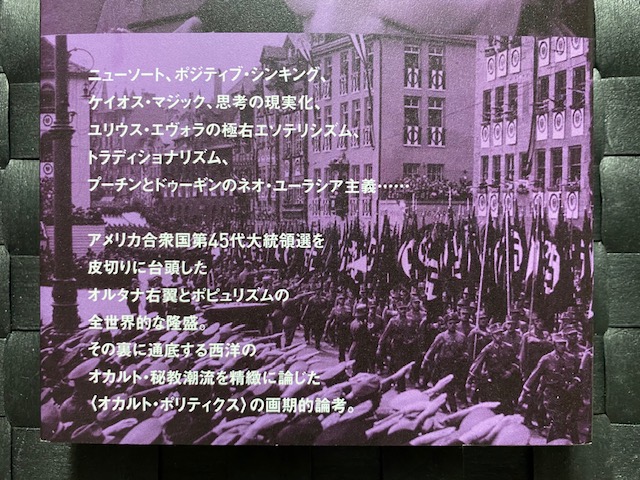

本書のカバー裏表紙の下部

本書のカバー裏表紙の下部

カバー裏表紙の上にはアノニマスの人々の写真、下には1935年ナチ党大会での行進の写真が使われており、「ニューソート、ポジティブ・シンキング、ケイオス・マジック、思考の現実化、ユリウス・エヴォラの極右エソテリシズム、トラディショナリズム、プーチンとドゥーギンのネオ・ユーラシア主義……アメリカ合衆国第45代大統領選を皮切りに台頭したオルタナ右翼とポピュリズムの全世界的な隆盛。その裏に通底する西洋のオカルト・秘教潮流を精緻に論じた〈オカルト・ポリティクス〉の画期的論考」と書かれています。

3冊並んだヒカルランドの翻訳オカルト研究書

3冊並んだヒカルランドの翻訳オカルト研究書

さらに、アマゾンの「内容紹介」には「本書がたどる、政治、力/権力、秘教/オカルトの密接な結びつきと、それに派生する問題群に関与するのは、いずれも個性的でバラエティ豊かな登場人物たち」として、以下のように書かれています。

・アメリカ合衆国第45代大統領ドナルド・トランプと”積極的思考”の祖、ノーマン・ヴィンセント・ピール

・ケイオス・マジック(混沌魔術)の使い手たちとパンクムーヴメント

・超越主義とニューソートのティーチャーたち――R・W・エマーソン、ウィリアム・ジェイムズ、フィニアス・クインビー、エマ・ホプキンス、R・W・トライン、ネヴィル・ゴダードなど

・狂信と破滅を生み出してきた数々のグルとデマゴーグたち

・オルタナ右翼の人びと――スティーブ・バノン、リチャード・スペンサー、ブライトバート・ドットコム

・アノニマスとネット掲示板「4chan」の住人と哀れなミーム「カエルのペペ」

・原初の啓示の信仰者「トラディショナリスト」たち–ルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラ

・EUの秘教的系譜「シナルキー」理論とサン=ティーヴ・ダルヴェイドル

・ウラジーミル・プーチンと”灰色の枢機卿”ウラジスラフ・スルコフ、そして”現代のラスプーチン”地政学者アレクサンドル・ドゥーギン

そして、「これらの人びとの言葉や行動から浮かび上がってくるのは、〈想像力〉と〈意志〉のもつ両義的な力である。ポストモダンとポスト・トゥルースのこの時代に、イマジネーションを濫用する「暗き星々」から、その本来の可能性を取り戻すための道筋も展望する。エソテリシズム(秘教)と現代世界についての文化批評の第一人者、ゲイリー・ラックマン初の邦訳書」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

加えて、アマゾンの「出版社より」のコーナーが素晴らしく、「魔術は現実に影響を及ぼすか? アメリカ合衆国第45代大統領選挙の背後で動いた見えないパワーに迫る!」として、「魔術によって望むことを現実化する――古来、無数の魔術師たちが追求してきた目標です。もしそれが本当に可能であり、地球最強の権力の座にある人を送り込むことができるとしたら……? 本書は誰もが驚愕した2016年アメリカ大統領選挙におけるトランプの勝利と〈隠されしパワー〉の知られざるつながりに光を当てた刺激的論考です。ニューソート、ポジティブ・シンキング、ケイオス・マジック(混沌魔術)……政治と魔術と力/権力の分かちがたい結びつきに迫ります!」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

また、「あらゆる意味で予想を裏切る世界最高権力者-アメリカ合衆国第45代大統領ドナルド・トランプ」として、「大方の予想を覆して大統領の座を勝ち取り、SNSでもメディアでも爆弾発言を繰り返す。トランプは果たしてマジシャンかデマゴーグか?! 若かりし日の自己啓発的教義への熱意を手がかりにかれの繰り出す『魔術』の秘密を考察します」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

さらに、「思考の現実化の飽くなき追求-ニューソートとケイオス・マジックの使い手たち」として、「西洋秘教・魔術には古からの『思考の現実化』の伝統があります。現実と心の境界線がますます曖昧になるポストモダン、ポスト・トゥルース時代において、魔術はどのような進化を遂げているのでしょうか? N・V・ピール、N・ゴダード、A・クロウリー、O・スペアなど」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

さらに、「われらが伝統の墨守-オルタナ右翼とトラディショナリズムの人びと」として、「トランプの勝利を支えたオルタナ右翼たち。彼らに粗暴な旧タイプの右翼運動にはない洗練性を与えたのは20世紀初頭のトラディショナリストたちの遺産でした。S・バノン、R・スペンサー、ネット掲示板4chanの住人たち、アノニマス、J・エヴォラ、R・ゲノンなど」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

そして、「ロシア・ハートランドの巨人-ネオ・ユーラシア主義の唱導者たち」として、「EUに代表される大西洋主義との最終戦争に勝ち、新たな千年王国の覇権を握るのは『ユーラシア』である! ソ連崩壊後のカオスから勃興した大いなるユーラシアの思想の担い手たちの姿を描き出します。V・プーチン、V・スルコフ、A・ドゥーギン、R・グミリョフなど」と書かれているのでした。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 新世界「無」秩序

第1章 「勝つのはわたしだ」

第2章 ポジティブ・カオス

第3章 グルとデマゴーグ

第4章 オルタナ右翼のいま

第5章 それが伝統

第6章 万人の万人に対する闘争

第7章 カオスの政治学

「あとがき」

「謝辞」

「監訳者解説 神の『見えざる手』」

「本書関連年表」

「原注」

「図版出典一覧」

「著者既刊一覧」

「事項索引」

「人名索引」

序章「新世界『無』秩序」で、著者は「拙著『政治とオカルト』の論点のひとつは、『オカルト政治』は、いかなる形態であれ、政治的スペクトルの右翼側に際立って存在してきたという、ウンベルト・エーコなどの作家たちが推進してきたポピュラーな見方は実情とは異なるということだった。『革新派』にもオカルト政治は存在し、歴史に影響を与えてきたという事実は探せばいくらでもみつかる。例として、17世紀ドイツの薔薇十字団運動や、神智学者のヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーとアニー・ベサントがインドの英国統治からの独立におよぼした影響などをあげることができるだろう」と述べています。

ブラヴァツキーはオカルトが政治に入りこむ際の悪評を示すよい例だとして、著者は「人類と宇宙の歴史を壮大に描いた秘教学の古典『シークレット・ドクトリン』の著者である彼女は、アーリア至上主義者らによる悪用によって、国民社会主義の不快極まる人種主義思想の源というレッテルを貼られている。その一方、マハトマ・ガンディーが受けた最も大きな影響のひとつは、まもなく死を迎えようとしていたブラヴァツキーとの対面であり、神智学者の友人たちからのヒンドゥー教聖典『バガヴァッド・ギーター』の紹介であったことはあまり言及されることがない。ブラヴァツキーを主題とした拙著で示したように、『ギーター』はガンディーの人生にとって最も大切な書となった。かれは自分にその本を教えてくれた神智学に死ぬまで感謝していた。暗殺のまさにその日も、ガンディーは自身の機関紙『ハリジャン』に、神智学に賛同する文章を書いている。このことだけでも、オカルト政治を右派だけに結びつける見方は不正確だということがうかがえるだろう」と述べます。

「ケイオスマジック」という、1970年代後半のイギリスのウェスト・ヨークシャーで生まれた魔術の一潮流があります。西洋儀式魔術やネオシャーマニズムを思わせる様々な技法によって、主観的経験と客観的現実の双方を変えることができる、と多くの実践者は考えているようです。著者は、「ケイオス・マジシャンやほかの多くの現代オカルティストたちにとって、インターネットは、伝統的魔術師にとっての『アストラル界』(幽界)と同じ役割を果たすと指摘し、著者は「望んだ意図を伝達するサイキックな媒体のようなイメージだ」と述べています。

続けて、著者は「ミーム・マジックは、インターネット上で生まれたものが『現実世界』に流出し、現実界を変化させるときに起こる。実際、それは誘発された『シンクロニシティ』のようなものだ。『シンクロニシティ』とは、心理学者のC・G・ユングによる『意味のある偶然』を意味する言葉で、わたしたちの内的世界で起こったことが明確な因果関係なしに外的世界でも起こる現象を指している。上記の『内的世界』の部分に『インターネット』を当てはめれば、つながりがみえてくるだろう」とも述べています。

世界には陰謀論なるものがはびこっていますが、トランプ自身が陰謀論の熱心な信奉者・推進者であることは周知の事実だとして、著者は「『バーサー説』を擁護し、『ケムトレイル』やそれと同じくらい疑わしい数々の諸説も容認している。また、トランプが『ポジティブ・シンキング』の愛好者であることも明らかになっている。トランプ自身が述べたように、かれは『ポジティブ・シンキング』という言葉を有名にしたノーマン・ヴィンセント・ピール牧師の『よき生徒』であった。前述のピール牧師の著書『積極的考え方の力』は、1952年の刊行直後から大ヒットし、人生の成功法を伝える書籍にふさわしい結果をおさめた。トランプはピール牧師から、『心によっていかなる障害も克服できる』という大いなる秘密を学んだ。オルタナ右翼たちがポジティブ・シンキングの力をとおして『意志の力で』政権に送った大統領は、自身も大いにその力を活用しているようだ」

トランプ政権の多岐にわたる特徴を一言で表す言葉として「カオス」を提示する著者は、「トランプ政権がただよわせる、無作為で、『非線形』で、矛盾に満ち、率直にいえば非常に混乱させる雰囲気から、手に負えない大統領という姿をイメージするのが大方の見方である。だが、かれの以前のキャリアに目を向けると別のことが浮かびあがってくる。『わたしはゆるくやることにしている』。巻頭から巻末までポジティブ・シンキングに満ちた自己啓発本『トランプ自伝』でトランプはこう語る。『あまりにガチガチに考えすぎると、想像力も起業家精神もなくなってしまうからだ。自分は毎日仕事に行き、どんな進展があったかだけをチェックするのを好む』『時には少々ワイルドにならねばいけないときもある』とかれは告白する。トランプはつねに成功に自信をもっている。だが、問題が起きそうな状況では大胆に賭けに出る。『かれが動けばものごとはうまくいく』」と述べます。

著者によれば、トランプの選挙によって、政治世界がわたしたちを巻き込みながら非常に奇妙な方向に急転回してしまったことの最も明らかな徴候、それは『ニューヨーク・タイムズ』紙の記事でした。その記事は、トランプの首席戦略官であり、当時、アメリカ国家安全保障会議(NSC)のメンバーだったスティーブ・バノンは、20世紀イタリアのオカルティストであり秘教哲学者であったユリウス・エヴォラの信奉者であると報じていたのです。

著書『政治とオカルト』で、著者は、EU自身のルーツが一種のオカルト政治、すなわち「シナルキー」(synarchy)と呼ばれる奇妙な秘教的社会政治運動にあると考えられる理由について書きました。シナルキーは、アレクサンドル・サン=ティーヴ・ダルヴェイドルという19世紀フランスのミステリアスなオカルティストの難解な著書によって世に知られるようになりました。シナルキーとはアナーキー(無政府)の対義語で「総合政府」(total government)を意味します。

シナルキーについて、著者は「すくなくともいくつかの報告によると、第1次世界大戦にいたるまでの大衆時代後の1930~40年代、シナルキー運動は密かにフランス政府の中枢まで到達していた。シナルキーは、ルーブル美術館中庭のピラミッドやパリ近郊のラ・デファンスの高層ビル『グランダルシュ』の奇妙な『スター・ゲート』などを生み出した、パリの新たな『心理地理学』の黒幕だった可能性さえある。シナルキーの目的は、ある種の『ヨーロッパ合衆国』だ。シナルキーについて書いた人びとの一部は、それはEUの基盤に横たわるこの思想の繰り返し――もしかすると繰り返し以上のもの――であることをほのめかした。シナルキーは、ユリウス・エヴォラにインスピレーションを与えたトラディショナリズムの根底にある『原初の啓示』と同様のビジョンから影響を受けている」と述べています。

今日のオカルト政治は魔術と〈力/権力〉におおいに関係しており、これらは魔術師と政治家の双方にとっての関心事だとして、著者は「この両者は隣人ではないにしろ、わたしたちが考えるよりも共通点がある。魔術師も政治家のどちらも関心をもつこと、それは明らかにパワーだ。ポジティブ・シンキングのパワーももちろんだし、他者へおよぼすパワーもまた然りである。政治的リーダーにはグル(導師)などの霊的指導者たちとどこか共通する特徴がある。政治的リーダーとグルと魔術師との垣根はしばしば曖昧である。たとえばアレイスター・クロウリーは魔術師でもありグルでもあった。かれは人びとに『真の意志』を発見する方法を教えるとともに、政治的影響力を行使しようとした」と述べます。

弟子に支配力をおよぼすグルは、カリスマ的リーダーが国家に対しておこなうことを小規模に実施していると指摘し、著者は「どちらの場合でも、制御不能になったパワーはグルと弟子の双方を傷つけかねない。より大きな政治の舞台では、戦争や国家崩壊をもたらす可能性すらある。この『指導したい』という奇妙な欲求、そして同じくらい奇妙な『従いたい』という欲求はいったい何か。この力への意志とは何なのか。なぜわたしたちはそれを追求するのか。力はつねに堕落する定めなのか。カリスマ的リーダーは魔術師が魔法をかけるようにみずからの信奉者たちに呪文をかける。いずれの場合でも、大胆不敵な詐欺師のように、魅惑的で自信に満ちたイメージのパワーがはたらく。伝統的な形態でも新たな電子的形態でも、そこで媒体となるのは『想像力』である」と述べます。

第1章「勝つのはわたしだ」では、「ポジティブ・シンキングの祖、ピール牧師」として、トランプのポジティブ・シンキングのメンターは、この言葉を世に広めたノーマン・ヴィンセント・ピール牧師という人物だったことが紹介されます。ピールの著書『積極的考え方の力』は、1952年の刊行直後から大ヒットし、98週間ものあいだ、『ニューヨーク・タイムズ』紙のベストセラーリストで首位を独走した。この本は著者自身を富豪にし、自助・自己改善書市場でいまだ堅実な売れゆきをみせている。ピールはアーネスト・ホームズ、チャールズ・フィルモア、ナポレオン・ヒルといった初期ニューソート作家たちの本を読んで、かれらの思想に没頭し、心は現実にダイレクトに影響を与えることができる、もしくは、最も基本的な言葉でいえば『思考はものごとの原因となる』というかれらの根本的洞察を吸収した。これが意味するのは、人は思考だけで周りの世界を変えられるということだ。これが魔術でなければ何であろうか」と述べています。

ピールの「ポジティブ・シンキング」の教えは、ドナルド・トランプの父親であり自身も成功的ビジネスマンだったフレッド・トランプの心をとらえました。フレッドは「ピールのような人はほかにはいない」と語り、ドナルドもその評価に同意しました。著者は、「トランプは人生でふたりの師がいたと認めている。ひとりは父親、もうひとりはピールだ。父親に対するかれの大きな尊敬を考慮すると、ピールに対する評価は実に賛美にも等しいものだった。トランプはピールを『偉大な教師であり、偉大な演説者』と呼び、あるときはかれの説教を聞いたあと、『1時間もその場に座って』いられるようにさえ感じたという。トランプがピールの説教から吸収した宗教的または霊的内容がどのようなものだったかについては議論があるかもしれない。だが、トランプは明らかに、師の『話す能力』と『思考プロセス』に感銘を受けていた」ことを紹介します。

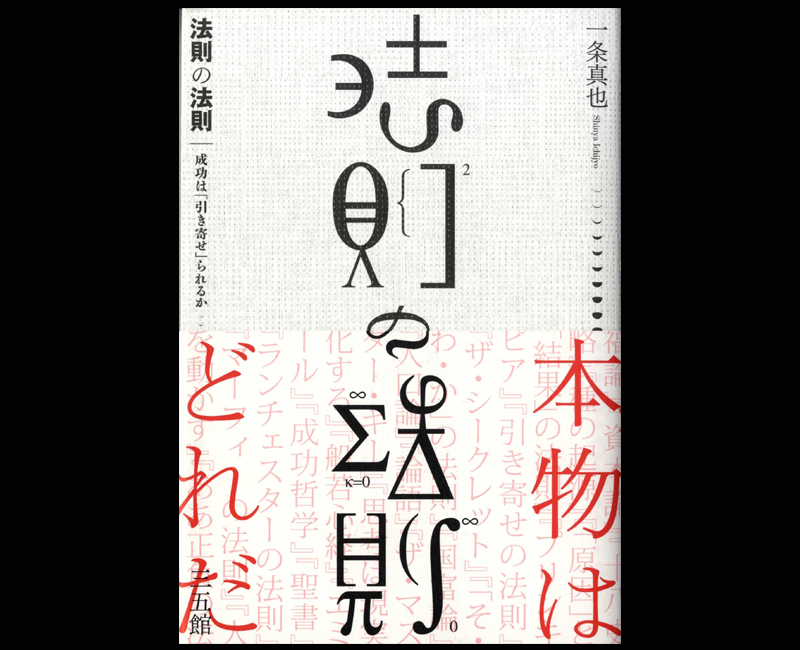

『法則の法則』(三五館)

『法則の法則』(三五館)

「思いは現実化する」ポジティブ・シンキングの考えは、「引き寄せの法則」としても知られています。わたしは、2008年7月に上梓した『法則の法則』(三五館)において、「引き寄せの法則」のルーツが「ニューソート」というアメリカの新興宗教にあることを明らかにしました。19世紀の思想家プレンティス・マルフォードは、「人生で、あなたに起きている事は、全てあなたが引き寄せています。あなたが、思い、イメージすることが、あなたに引き寄せられて来るのです。それは、あなたが考えていることです。なにごとであれ、あなたが考えていることが、あなたに引き寄せられてくるのです」と語りました。また、自己啓発において現代の第一人者として知られているボブ・プロクターによれば、世界の1%の人々が世界の96%の富を握っているといいます。それは偶然ではなく、彼らの思考の大半を富や豊かになることが支配していたからだそうです。気づくか気づかないかは関係なく、彼らは富のことばかり考えていたので、富がやって来たというのです。つまり、「引き寄せの法則」が作動したわけです。

『法則の法則』では、古今東西のありとあらゆる法則について言及しましたが、かつて「法則」というものに異常な執着を持った人物がいました。アドルフ・ヒトラーです。「法則」に対するヒトラーの関心の強さは、彼の著書『わが闘争』(上下巻・平野一郎&将積茂訳、角川文庫)の内容からもわかります。上巻の第十一章「民族と人種」において、ヒトラーは「人間はどんな事柄についても自然を征服したことなどなく、せいぜい自然の永遠のなぞと秘密をおおい隠している途方もない、巨大なヴェールのあの端、あるいはこの端をつかみ、持ち上げているにすぎない。また彼は、本当のところ、なにものも発明などせず、全部発見したにすぎない。次に、彼は自然を支配せず、個々の自然法則や秘密についての知識に基づいて、こうした知識がまったく欠けている他の生物の支配者の地位に上がったにすぎない」と述べています。

このような人間観および法則観を持つヒトラーは、ついに恐るべき「法則」に行き着きます。まず彼は、民族主義的世界観なるものを支持します。これは、人類の意義を人種的根源要素において認識する見方であり、原則として国家の存在を目的のための手段としてとらえます。そして国家の目的としては人間の人種としての存在を維持することと考えるのです。下巻の第一章「世界観と党」で、彼は「民族主義的世界観は決して人種の平等を信じないばかりか、かえって人種の価値に優劣の差異があることを認め、そしてこうした認識から、この宇宙を支配している永遠の意志にしたがって、優者、強者の勝利を推進し、劣者や弱者の従属を要求するのが義務である、と感ずるのである。したがって原則的には、民族主義的世界観は自然の貴族主義的根本思想をいだき、この法則がすべての個体にまで適用されることを信ずるのだ」と述べます。

このように、人間の平等を否定し、弱肉強食を肯定することこそが宇宙の「法則」にしたがうものだと、ヒトラーは考えたのでした。その結果が、人類史に最大級の汚点を残すユダヤ人の大虐殺でした。アウシュビッツなどの強制収容所へ送られて虐殺されたユダヤ人犠牲者の総数は約600万人にのぼるといいます。ヒトラーは、ユダヤ人のみならず、人類そのものに対して「呪い」をかけたのです。単なる一介の魔術師にすぎなかったクロウリーなどよりも、ヒトラーがはるかに巨大な力を持つ黒魔術師であったかを思わずにはいられません。ヒトラーは、さまざまな自らの欲望を「引き寄せ」ました。権力の頂点に立つという権力欲しかり、他国の領土を侵略して奪うという所有欲しかり。何よりも、異常なまでに強く憎んだユダヤ民族を根絶やしにしたいという破壊欲に、彼の「呪い」は最大限に発動しました。ヒトラーはまさに、「一人でも多くのユダヤ人をこの世から消し去りたい」という願望を引き寄せたのです。人類史上、これほど巨大な「呪い」が実現したことがあったでしょうか。

本書の内容に戻りましょう。「『思いは現実化する』の系譜」として、実はニューソートという信仰は、心と現実の魔術的性質に関する古のオカルト的な諸思想と洞察に源流をもつことを指摘し、著者のラックマンは「それらの思想は2世紀アレクサンドリアの哲学者やルネサンス期の天才たちにも影響を与えた。こんにちでは、最も根本的なレベルにおけるわたしたちの物理学的現実の認識にますます合致しつつあるととらえられている。ご存じのように、量子物理学の登場以来、物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが説くとおり、観察者が被観察物に影響を与えることが知られるようになった。人類の量子世界への旅がはじまったのとほぼ同時期の20世紀初頭、哲学者エトムント・フッサールも同じような結論に達した。フッサールの『認識は意図的なものである』という根本的洞察は、実存主義などの後世の思想の発展に影響を与えた」と述べています。

また、今日ではシュタイナー教育の創始者として有名な秘教指導者ルドルフ・シュタイナーも、ドイツの詩人・科学者のヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテから着想を得て、また別の方法で、精神は単なる目撃者ではなくわたしたちをとりまく世界の共同創造者であると論じていたことを紹介し、著者は「現在でも、地球上で最も尊敬され成功的とされる人びとの一部は、わたしたちが知るこの世界全体が集合的な夢、つまりは仮想現実であり、現実の柔軟性を知り、現実を操作する知識と意志をもつ秘密エリートにより維持されているのだとさえ語っている。こうした発想はグノーシス派として知られる古代の神秘教団の教義にさかのぼる」と述べます。

「現実を創るのは心か、物質か? 超越手技と観念論」として、著者は「『アメリカ第一』を宣言した大統領がニューソートの信奉者であることは驚くことではない。なにせ『ニューソート』という言葉自体、アメリカで最も偉大な思想家のひとりの造語なのだ。19世紀の詩人・エッセイスト・演説家のラルフ・ウォルドー・エマーソンである。エマーソンは超越主義(Transcendentalism)として知られる哲学学派の旗手だった。超越主義はアメリカで独自に育った初の知的運動と呼ぶにふさわしい。そのほかの著名な超越主義者としては、古典的名作『ウォールデン 森の生活』を書いたヘンリー・デイヴィッド・ソローがいる」と述べます。ちなみに、エマーソンは「成功」という絶妙な題名のエッセイの中で、「新たな思想(=new thought)と決然とした行動で敗北から挽回するのは簡単なことではない。それは神の力を得た人びとのなせる業なのだ」と書いています。

超越主義はドイツとイギリスのロマン主義にルーツを持つことを指摘し、著者は「ロマン主義自体の源流は、観念論として知られるドイツの哲学学派に関連する、心および心と現実の関係に関する諸概念にある。先述のルドルフ・シュタイナーは、ドイツ観念論から深い影響を受けていた。観念論に最も関連するふたりの哲学者は、イマヌエル・カントとゲオルグ・ヴィルヘム・フリードリヒ・ヘーゲルである。観念論の世界観は、歴史家のトーマス・カーライル、詩人のサミュエル・テイラー・コールリッジなどのイギリスの思想家たち(いずれもドイツ形而上学に親しんでいた)によってエマーソンに伝えられた」と述べます。

また、観念論を最も簡単に理解するには「唯物論の対極」と考えればよいとして、著者は「唯物論はエマーソンの時代に広まり、現在でも一般的となっている現実観である。唯物論は物理的世界の固形物たる『物質』が現実についての根源的真実だとするが、対して観念論は、『真の現実』とは心や意識や霊であり、物理的世界は究極的にはそのあらわれであると説く。たとえばカントは、わたしたちが眺めている物理的世界、時空的宇宙は、実際には感覚器官の産物であるとした。カントによれば、わたしたちの心は感覚器官を通じて、現実の生データを何らかの方法で『知覚可能な世界』に再編する」と述べます。

「やればできる」は「とにかくやるんだ」(Just Do It)――スポーツウェアの購入をうながすナイキの魅力的なマントラ――よりはおそらく慎重なアファメーションだが同種の言葉であると指摘し、著者は「『とにかくやるんだ』はアレイスター・クロウリーの寛大な格言『汝の意志することをおこなえ。それが法のすべてとなる』からそれほど遠くはない。20世紀初頭に『大いなる獣』クロウリーが宣言したこの言葉は、ケイオスであれほかの流派であれ、多くの魔術師たちの心を燃え立たせる許可状となった。偽りの制限におちいらないための別の励言として、アメリカ陸軍の募集スローガン『最大限の自分になれ』(Be All You Can Be)がある。こちらもあらゆる自助自立、モチベーションアップ、自己啓発系の教えにみられるのと同類の言葉で、わたしたちがもつあらゆるポテンシャルをすべて実現するよう呼びかけている」と述べています。

「想像力が肉体におよぼす驚異的パワー」として、心が肉体に影響を与えることは古代から知られていたことを指摘し、著者は「たとえば古典期ギリシャでは、病を患った多くの人びとが、エピダウロスにあるギリシャの癒やしの神アスクレピウスの神殿に、そこで一夜を過ごすために足を運んだ。瞑想と浄化儀式に丸1日を費やすと、夜には「癒やしの夢」を受けとれると期待されていた。この夢は神の訪問であり、治癒を起こしたり、病を克服するための道筋を示してくれたりするとされた。神の訪問を受けたと信じるだけでも、しばしば回復の十分なきっかけとなった」と述べています。

ストア哲学者エピクテトスの教えに「人の心を乱すものは出来事そのものではなく、出来事に対する判断である」というものがあります。これはポジティブ・シンキングの公理でもあり、エピクテトスと同時代のまた別の「自助」(self-help)的哲学にも同じような感覚があったとして、著者は「エピクロス派と懐疑主義である。これらの学派が追求していたのは『アタラクシア』という内面における安息である。アタラクシアは容易には揺るがない平静状態であり、心配から解放されている状態である。アタラクシアは治癒力を発動させ、健康を保ってくれる。こんにちのボディ・マインド・スピリットの数多くの提唱者が追求していることと同じものである」と述べるのでした。

第2章「ポジティブ・カオス」では、「ネヴィル・ゴダードと究極的実在『I AM』(わたしは在る)」として、ノーマン・ヴィンセント・ピールと並んでニューソートの提唱者として知られるネヴィル・ゴダードが取り上げられます。聖書の言葉とメンタル・サイエンスの融合を広めた人物です。著者は、「神、もしくは無条件かつ非顕在的な方法――逆説的にも、存在を排除する方法でさえある――で存在する究極的実在という思想は、東西両方の多数の霊的伝統の一部となっている。ヒンドゥー教には、究極的実在は『これでもなく、あれでもない』という『ネティ・ネティ』の概念がある。仏教は真の実在の空虚さを意味する『空』について語る」と述べています。

東洋だけではありません。西洋においても同様です。著者は、「新プラトン主義やヘルメス主義では、わたしたちの理性的理解力を超える存在の根源、『一者』が語られる。グノーシス主義はすべての有形物の無形の源、『プレローマ』について語った。カバラでは同じ概念が『アイン・ソフ』という別名で言及される。オリゲネスのような初期教父たちは、神のことを術部も属性もない存在として語った。現代科学さえ、逆説的にもビッグバンよりも前の存在が生まれる以前の時間について語っている。なぜ逆説的かといえば、時間を含めすべてのものはビッグバンとともにはじまったと想定されており、それに先立つ「以前」はないと考えられるからだ」と述べます。

さて、「ケイオス・マジックの先駆者たち」として、再び、アレイスター・クロウリーが取り上げられます。著者は、「アレイスター・クロウリーはさらに先を行った。クロウリーについての拙著で、かれが中国で馬に乗りながらいかにして複雑な魔術行程をおこなったかについて書いた。クロウリーは、イギリスで未完のままにしていた魔術儀式をつづける必要に迫られていた。必要な道具は家に置いてきてしまった。クロウリーは自分にはふたつの選択肢があると考えた。ひとつはスコットランドにアストラル旅行をして、向こうでアストラル体で儀式をおこなうこと。もうひとつは、魔法の寺院をはじめ必要なものすべてを心のなかに描き、そこで儀式をおこなうこと。クロウリーは後者を選ぶことにした」と述べます。クロウリーは、「史上最大の儀式魔術師」と呼ばれていました。

もう1人のケイオス・マジックの先駆者は、アーティスト、魔術師のオースティン・オスマン・スペアです。著者は、「スペアはクロウリーの同時代人で、イギリスの世紀末芸術の異端児だった。かれは一時、クロウリーの魔術結社のひとつに在籍したが、すぐに『大いなる獣』に興味を失い、自分の道を歩むようになった。スペアは通例の魔術の手段を廃して完全に独自の魔術システムを編み出すことによって、クロウリーのさらに先を行った。スペアは儀式魔術に強い嫌悪感をもち、それらをこけにした。クロウリーも同様だったが、かれはまだ儀式魔術を利用していた」と紹介しています。

さらに、一時期クロウリーの弟子だったケネス・グラントは、スペアの業績をより広く新たな聴衆に提供し、ケイオス・マジックの前史に独自の貢献を果たしました。著者は、「レヴィがタロットでおこなったように、グラントは著書『魔術の復活』において、クロウリーの魔術とH・P・ラヴクラフトの奇妙なフィクションを融合し、現実には存在しないつながりを生み出している。ラヴクラフトはだれもが認める唯物論者で、いかなる種類の魔術やオカルト的現実も退けていた。だが、かれの『クトゥルフ神話』の恐ろしい住人「コズミック・ホラー」たちは、かれらを引き寄せたり、鎮めたりするためにデザインされた儀式やセレモニーをおこなうすくなからぬ数の魔術カルトを生み出してきた。これは、ケイオス・マジックが文化――またはミーム――をどのようにして自身の目的のために利用するかの一例だ」と述べています。

「1970年代以降の本格的ケイオス運動のはじまり」として、ケイオス・マジックの登場は、1976年ごろの北ロンドンの「ストーク・ニューイントン・ソーサラーズ」として知られるオカルティストのグループに位置づけられることが紹介されています。そのグループには、初のケイオス・マジック実践書として定評の高い『無の書』(Liber Null)を著したピーター・キャロルがいました。1976年のモントリオール・オリンピックと同時期に開かれた「デプトフォード・オリンピック・ゴート・ロースト」という催しが、ケイオス・マジックの「創立」イベントとなったようです。ケイオス・マジックは、セックス・ピストルズ誕生という時代の雰囲気のなかで登場しました。セックス・ピストルズは1976年11月にデビュー作「アナーキー・イン・ザ・UK」をリリースしましたが、それは来るべきものを迎えるベースを用意したのでした。

ケイオス・マジシャンたちが有益性を見出した小説として、初期サイバーカルチャーで影響力があったウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』があります。著者は、「イギリス中部地方の街リンカーンの魔術グループは、自分たちのことを『リンカーン・ニューロマンサー団』(L・0・0・N)と呼んでいた。かれらは当時の最先端技術と旧世代の魔術を融合した――ニューロマンサーは死者と会話する『ネクロマンサー』をじった言葉だ――だが、もし批評家たちがこの国のメンバーたちを『狂人』と呼んでも、かれらは意に介さなかっただろう。望まぬ霊を祓うためのかれらの方法はケイオス・マジックの典型だ。伝統的な儀式を執りおこなうよりも、かれらは『くたばれ、この野郎』と呼んだ。もうすこし粗暴でないものとしては、『笑いによる祓い』として知られる方法も多くのケイオトたちによって採用されている。この遊び心あるアプローチはケイオス・マジックの魅力を物語っている」と述べます。

「いかにしてケイオス・マジックははたらくか」として、著者は、ケイオス・マジックが利用する「カオス理論」は「初期値鋭破性」について論じていますが、これが有名な「バタフライ・エフェクト」の出所であるといいます。著者は、「中国の1匹の蝶の羽ばたきが、ワイオミング州に雨を降らせる。ケイオス・マジックも同じような原則によってはたらく。正しい時、正しい場所で正しくタップすれば、状況は望む方向に動かせると、この理論では認識されている。魔術が入り込んでくるのは、中国の蝶とシャイアン[ワイオミングの州都]の雷雨とのあいだに明白なつながりがないように、ケイオス・マジシャンのタップと結果とのあいだにも明らかな因果関係がないからだ。ケイオス・マジックは、何らかの方法で、意味のある偶発的出来事を意図して創りだし、シンクロニシティを誘発することではたらくといえるだろう」と述べます。

もし、シンクロニシティを受け入れ、自分の内外の世界で同時発生的に起こる、明確な因果関係はないが非常に意味深い出来事の存在を認めるのならば、ケイオス・マジックやニューソートが機能する可能性を先験的に否定する理由はないだろうとして、著者は「それらが本当に機能するかはまた別である。もしそうなら、極右グルプに盗用された漫画のカエルが、ポジティブ思考のドナルド・J・トランプのホワイトハウスへの送り込みを助けたという発想も、可能性の枠外ではない。そして、こうしたことこそ――また、こうした方法こそ――ケイオス・マジシャンが引き起こしたいと望む類のものだといえる」と述べています。

ここで、著者は儀式について述べます。儀式は特定の結果をもたらすためにデザインされ、構成される一連のイベントとみなされているとして、著者は「道具はだれでも入手できる。冷蔵庫のマグネットや、ヒンドゥー教の女神カリのイメージとして歌手のPJハーヴェイの写真を使って、エネルギーを注入した儀式用具『護符』をつくる方法も紹介されている。エジプトの沈黙の神ハルポクラテースの役を、マルクス兄弟で喋らない役柄だったハーポ・マルクスが演じる儀式まであった。ケイオス・マジックは、パンクロックと同じく、『基本原則への回帰』だ。ケイオスは原理に到達するために、伝統が抱える余計な荷物をすべてはぎ取る。想像力を刺激し、魔術的意志力を奮い起こすものであれば、いかなるものでも格好の獲物となる」と述べるのでした。

第3章「グルとデマゴーグ」では、「人間の根源的欲求とデマゴーグの誘惑」として、著者は「わたしたちが知るように、人はパンのみに生きるのではない。もしそうだったら、地球の資源を公平に分配するための方策によって、世界の諸問題は一夜にして解決するだろう」と述べます。第2次世界大戦前のーロッパにおける大衆迎合主義のデマゴーグたちの台頭を目撃したジョージ・オーウェルは、「ヒトラーは、人間が安心、安全、短時間労働、衛生、産児制限や一般的な常識だけを求めているのではないと知っている。太鼓や旗、忠誠のパレードはいうまでもなく、闘争や自己犠牲もまた人は求めるのだ」と書きました。

著者は、「オーウェルはこうしたロマン主義的な願望を批判的な目でみていたが、それらが正当な方法で叶えられない場合は、ほかの方法で満たされるであろうことも知っていた。わたしたちはみな、自分の人生は自分よりも大きな何かの一部であると感じたいという欲求をもっている――フットボールやポップスターの熱心なファンならわかるはずだ。ヒトラーとムッソリーニはドイツとイタリアの多くの人びとに、日常生活を超えた大きな現実への所属感を与える天才だった」と述べています。また、「ヒトラーとムッソリーニが叶えた何百万もの人びとの欲望はシンプルだった。すなわち、自分で人生に意味を与えるとともに、自己の欲求よりも偉大な目的のために、自分の力で『闘争と自己犠牲』への渇望を満たさねばならないという重責からの解放である」とも述べています。

また、ある種の冒険感覚――見当ちがいで場ちがいな類であるが――も、人生は無意味ではないと感じる上で人間にとって必要なものだとして、著者は「人間は食べ物、水、住む場所、他者との関係性を必要とする。だが、ニーチェやユング、ビクトール・フランクル、アブラハム・マズローのような心理学者たちがずっと前からいってきたように、何よりも必要なのは『意味』なのだ。自分のなかに意味を見出せなかったり、自分の力で意味を創出できなかったりすると、人はだれかほかの人から意味を得ようとする」と述べます。

「やられたら100倍やり返せ!――ライトマンとしてのトランプ」として、著者は「トランプについての多くの記述は、かれが『ライトマン』であることを示している。かれは誤りを認める人としては知られておらず、むしろ、決して謝らないといわれている。トランプがショー司会者のジミー・ファロンに語ったように、『もしこれまでにわたしがまちがっていたことがあったら、遠い未来に謝罪するだろう』。批判に対するかれの反応は、概して攻撃的だ。ある同僚が述べたように『トランプのスタイルは、ものごとがうまくいかないときには暴言を放つことだ』。かれの怒りの大半は報道機関に向けられた」と述べています。

また、トランプの激昂しやすい傾向は幼いころからはじまっていたとして、著者は「かれは学校でいじめっ子として知られており、他人を気にかけることはほとんどなかった。あるときには、建設者といじめっ子の顔が同時にあらわれたこともある。トランプは弟の抗議にもかかわらず、かれの積み木を糊でくっつけてしまった。自分がその積み木でつくったものが気に入ったからだ。後年、語るのを好んだように、トランプは後世に残るものを建築した」と述べています。もちろん、トランプタワーのことですね。

続けて、著者は「これは、ヒトラー、ムッソリーニ、スターリンにもいえることかもしれないが、トランプは『ギガントマニア』すなわち、全体主義社会にも通じるような『異常に巨大な作品の創造』を楽しんでいるように思える。トランプは大きくものごとを考えることを好むが、ヒトラーもそうだった。ヒトラーはかれの建築家アルベルト・シュペーアに、この数千年間、だれも造ったことがないような建物を自分は建設するだろうと語った。トランプは以前、自分の創造したものに最も近いのは、近現代ではヴェルサイユ宮殿だろうと述べた。かれの成功の象徴であるトランプタワーは、かれにとってほとんど宗教的ともいえる意義をもつ」と述べています。興味深い指摘ですね。

さらに、興行師のトランプは、他のカリスマ的リーダーたちと同様に、個々人よりも群衆に流説することを好み、雑談をする才能はもち合わせていないと指摘し、著者は「かれがベストの力を発揮するのは観客の前であり、かれの現実を創造する才能、もしくはかれがいうところの『真摯な大言』はそうした場でこそ輝く。この才能は、それ自体が非常に利益の大きい類の非現実である『プロレス』のプロモーションをしていた時期に培われた。ある共同プロモーターが述べるように、『かれは群衆の心を読み、かれらを操作する方法を知っていた』。だが、ほかのデマゴーグやグルと同様、観客を好み、かれらに影響をおよぼすことを愛するトランプの性格――テレビ視聴率へのかれの強迫観念はよく知られている――は、マズローの『自己承認欲求』レベルにかれをとどめ、永遠に他者の賞賛を求めさせる」と述べます。

第4章「オルタナ右翼のいま」では、「スティーブ・バノンのエンターテインメントの戦争」として、トランプの首席戦略官スティーブ・バノンが取り上げられます。著者は、「トランプや4chanねらーやオルタナ右翼たちと同じく、かれも体制に鬱憤を抱き、その打倒を考えているようだ。これまでみてきたカリスマ的リーダーと同様に、バノンの場合も、挫かれた創造的活力が腐り、一種のポップな黙示録的思考ともいえるものを燃え上がらせたのかもしれない。バノンは破壊的な地球規模の衝突が近づいているという主張を一度ならず語っている。それはすべてを変える大転換であり、かれはそれを待ち望んでいる。かれは自分自身を『レーニン主義者』と説明している。すなわち、『すべてを打破し、こんにちのすべての支配層を破壊する』ために国家を解体する者という意味である」と述べています。

第6章「万人の万人に対する闘争」では、「プーチンの地政学アドバイザー アレクサンドル・ドゥーギン」として、ドゥーギンが神秘思想家ユリウス・エヴォラから多大な影響を受けていることが示されます。プーチンのクリミア併合とウクライナ侵攻は、すくなからぬ部分、ドゥーギンが推進する奇妙な地政学理論によって動機づけられているといっても過言ではありませんが、彼の地政学理論自体、エヴォラがほぼすべての作品で提唱している「太陽」種族と「月」種族の永遠の戦いという思想からすくなからず影響を受けていると指摘します。

また、著者は「地政学とは、世界政治に地理がどのように影響をおよぼすかについての学問――一部のナチ理論家が秀でていた学問――である。プーチンのウクライナ攻撃や、バルト諸国やほかの近隣諸国への物欲しげな視線は、ドゥーギンの地政学解釈の影響を受けている。シュペングラーの説と同じように、ドゥーギンは新文明は聖なるロシアを中心とした偉大な『ハートランド』(中核地帯)から勃興するというヴィジョンを掲げ、『月』系の大西洋主義者、すなわち『世界島』の市民たちである海洋勢力と、かれが『太陽』系の『ユーラシア』と呼ぶ大陸を本拠地とする勢力とのグローバルな闘いを呼びかけた」と述べています。

ドゥーギンの見方によると、出来事というのは、どこかの政治陰謀者の計画に従って起こるのでも、世界政治のいつものギブ・アンド・テイクによって起こるのでもなく、より強力な力がものごとを動かしているといいます。著者は、「歴史の弁証法はカール・マルクスが考えたように鉄の法則ではない。マルクスは現実に作用している力の代理人にすぎず、出来事を真に動かすもののツールにすぎない。ドゥーギンによれば、マルクス、プーチン、トランプと同じく、この現代のドラマに参加する世界のリーダーたちは『たんにロシアの歴史の論理と地政学の法則に従って演じているだけ』なのだ」と述べます。

この論理でいくと、ソヴィエト連邦もぞれに先立つロシア帝国も、一種の霊的、神秘的な統合体の一時的な顕現にすぎないとして、著者は「その統合体は何世代にもわたってロシア人の魂を特徴づけてきたものであり、ロシアの地形学的特徴と同じく、大陸内部の広大な開けた空間から生じている。シュペングラーいわく、ヨーロッパ人は夜空を見上げて『わたし』というが、ロシア人は果てのないステップを見渡して『われわれ』という。これはロシアの実存主義哲学者のニコライ・ベルジャーエフが『ソボルノスト』(sobornost)と呼んだ、霊的な『帰属』感のひとつの表現だ。一方は個を、もう一方は共同体を強調する。ドゥーギンにとって、この対比は世界の根本的分裂を示す好例だ。ロシア人はいまふたたび『われわれ』を謳っているが、この『われわれ』はユーラシアを意味している」と述べます。

第7章「カオスの政治学」では、「『終末』の到来は近いのか」として、著者は「ドゥーギンは来るべき大変動の姿を描き出す。それは、西洋の『ミーイズム』の拡散の終焉か完全勝利のいずれかをもたらすであろう。後者の場合、最終的に『グローバライズ』された世界は、物だけでなく現実まで売りに出す、巨大なショッピングモールとなる。ここでドゥーギンは哲学者マルティン・ハイデガーの論に依拠している。ハイデガー自身も初期の国民社会主義の支持者だった。ヘーゲルは歴史を自由の漸進的な体現化ととらえたが、ハイデガーにとってはもっと別のものだった。ハイデガーは、トラディショナリズムと同じように、西洋の人間は遠い昔に進むべき道を見失ってしまったと考えた。これは、ハイデガーにとっては、ソクラテスやプラトンといった哲学者たちによって理性が芽生えることによって、存在そのものについての神秘的事実が覆い隠されてしまったことを意味していた」と述べています。

ハイデガーは国民社会主義を見誤っていたが、それは、国民社会主義による近代の誤った価値観の「毅然とした」否定や、「伝統的」で「真正」な価値観――血と土――の信奉を、「生起」のひとつのかたちとしてとらえたからであるとして、著者は「かれは『存在することの意志』の『真実』を再獲得する「民族」(Volk)について語り、ヒトラーを『世界史的運動』の『権化』、『グローバル・テクノロジーと近代人の邂逅』ととらえた。ヒトラーは『運命の男』だった。ドゥーギンは同じようなものをプーチンに見出している。ドゥーギンは、世界を誕生時の混沌に戻すような出来事を、プーチンが起こしてくれることを期待している」と述べるのでした。今回の大統領選でトランプは敗北しましたが、プーチンは終身大統領になる可能性さえ出ています。この結果を見れば、ニューソートから生まれた「思いは現実化する」ポジティブ・シンキングの最高の実践者はトランプではなく、プーチンだったようですね。