- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.09.29

『コロナ後の世界――いま、この地点から考える』筑摩書房編集部編(筑摩書房)を読みました。ここ最近、コロナ後についての考察を集めた書籍を当ブログで紹介してきましたが、本書は特に読み応えがありました。なぜなら、これまでの本のような発言集、インタビュー集ではなく、本書は各分野の専門家たちが実際に執筆した論考集だからです。

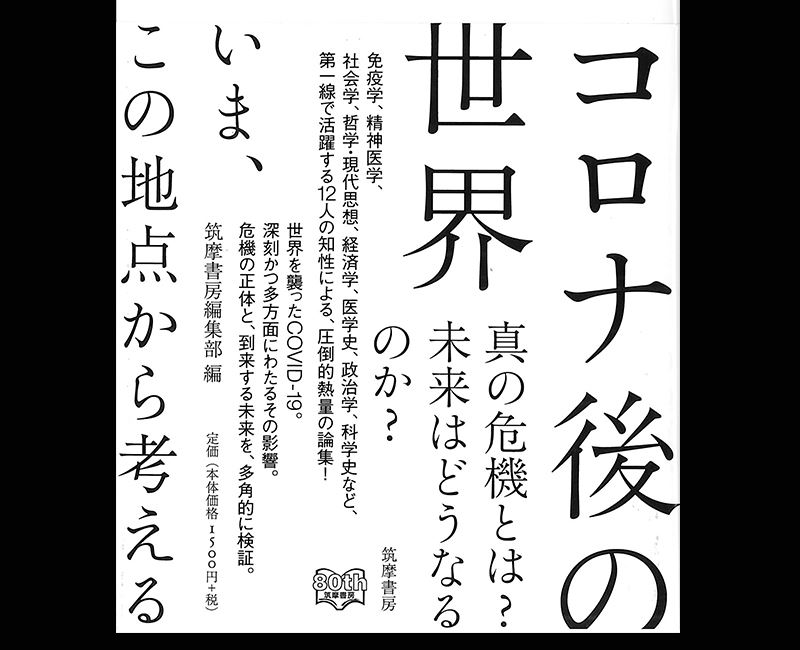

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、本書に登場する12人の名前が書かれ、帯には「真の危機とは? 未来はどうなるのか?」「免疫学、精神医学、経済学、哲学・現代思想、社会学、医学史、政治学、科学史など、第一線で活躍する知性による、圧倒的熱量の論集!」「世界を襲ったCOVID-19。深刻かつ多方面にわたるその影響。危機の正体と、到来する未来を、多角的に検証」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」(編集部)

Ⅰ ニッポン社会のクライシス

免疫からみえるコロナの行く末

小野昌弘(免疫学)

2020年のパンデミックと「倫理のコア」

――「日本モデル」が示す人と組織の劣化

宮台真司(社会学)

コロナ・ピューリタニズムの懸念

斎藤環(精神医学)

II コロナ時代の新・課題

コロナショックドクトリンがもたらす円高帝国

松尾匡(経済学)

一汁一菜のコスモロジー――土井善晴論

中島岳志(南アジア地域研究、近代日本政治思想)

コロナ危機、民主主義、そして世界的連帯

宇野重規(政治哲学)

III 「その先」を深く考える

Covid-19のパンデミーと食肉の問題

鈴木晃仁(医学史)

「ポスト・コロナ・エイジ」を考えるためのエクササイズ

神里達博(科学史、科学技術社会論)

公衆衛生と医療――集団の救済と病人の救済

小泉義之(哲学・現代思想)

IV コロナ後の世界

〈不可知性〉の社会

――〈不可知性〉に統治される未来をどう生きるか

柴田悠(社会学)

パンデミック・デモクラシー

中島隆博(哲学)

もうひとつの別の経済へ

大澤真幸(社会学)

「執筆者紹介」

「はじめに」の冒頭には、「感染しても症状の出ない人の割合が高く、無症状の人も感染を広げることが、新型コロナウイルスの特徴の1つです。その性質もあって、あっという間に世界中に拡大していきました。日本を含めて各国はその対応に追われ、多くの国で都市封鎖(ロックダウン)が実施され、物流は急激に滞りました。このため経済活動はひどくダメージを受け、いまも受け続けています。国境をまたいだ人びとの行き来は大幅に制限され、ここ日本だけでなく多くの国で、1人ひとりの社会的活動が抑制されました。いまや、多くの国が『巣ごもり』をしているかのようです」と書かれています。

また、「私たちは今、親子や恋人、友人といった人間関係から、コミュニティ、国家、国際社会、そして人類、地球といったレベルに至るまで、どのような価値を守るべきかが問われているのかもしれません。世界史に残るであろう危機の到来によって、現代社会のさまざまな問題が、以前にもまして、あらわになってきています。こうしたことを、できることなら、きちんと考えたい。そして、読者と共有したい――。そんな思いがあって、この論集は生まれました。食と暮らしはどうあるべきか、まともな政府とは何か、なぜ日本で『自粛警察』が広がったのか、グローバル化した資本主義の未来とは? そうしたことも、論じられています」と書かれています。

Ⅰ「ニッポン社会のクライシス」の「免疫からみえるコロナの行く末」では、免疫学者の小野昌弘氏が「われわれはどのようにコロナ禍を乗り越えるのか」として、英国の研究では、新型コロナウイルス感染症による致死率は、富裕層が多い地域と比べて、貧困層の多い地域では2倍以上となっていることを指摘、また、アフリカ系住民の致死率は、白人と比べて3.5倍も高く、これも社会的・経済的な格差に基づく可能性が高いと指摘し、「つまり、遺伝的背景よりも、家庭環境や生活習慣、そして労働環境に原因があるとする見方が優勢である。とすれば、貧困をはじめとする社会的格差の是正を目指すことはパンデミック収束に近づく一歩となり、より一層強く求められるべきであろう。その一環として、低賃金労働者の労働環境の改善、貧困層における食習慣の改善、スポーツができる環境の整備などを進めることによって、新型コロナウイルスの犠牲者を減らす可能性があるかもしれない。このように、今回のパンデミックによって、社会が目を背けてきた、先進各国における貧困・格差問題という現実が、誰の目にも明らかになりつつある。ここで何をするかが、われわれにいま突きつけられている大きな課題である」と述べています。

また、コロナ禍の時代の終焉は、平和条約の締結によって明確に終結を迎える戦争と違って、はっきりしない可能性が高いとして、小野氏は「有効なワクチンが開発されるならば、より早期に感染拡大を抑制できるようになり、やがて感染者数も減少して疫学的な終結に向かうだろう。それと並行して、治療法の選択肢が増えていけば、新型コロナウイルスに対する人々の恐怖心も弱まっていくという、心理的な意味での終結も訪れるであろう」と述べています。また、感染拡大をどこまで許容するかが、国や地域によって大きく異なってくる可能性もあるとして、「完全な封じ込めに成功したところでは、その状態の維持が政治的に優先される一方で、封じ込めを諦めたところでは、為政者が感染リスクを低く見積もることで、問題の『終結』を早めようとするかもしれない。その結果、期せずして集団免疫が形成されるなら(集団免疫が成立する確証は今のところないが)、緩和策を探ることで『終結』を目指すところも出てくるだろう。このように、国や地域による対応策が極端に異なるようになれば、そのレベルが一致しない国・地域間の交流は困難になる。このような分断が、国際政治における新たな火種にならないとも限らない」とも述べます。

さらに小野氏は、現在の新型コロナウイルスの感染拡大が、最後のパンデミックとなる可能性はきわめて低いとして、「それゆえ、新型コロナウイルスのパンデミックを制御するための社会インフラを整備したのち、各国はそれを長期にわたって維持し続けることになるかもしれない。このことは、各国の市民が、どのような社会を望むのかという問題と不可分であり、個人の自由を優先する民主主義を維持していくのか、それとも社会全体の秩序と人々の管理を優先するような、より全体主義的な国家へ移行するのかという、政治体制の選択問題へと直接結びつく」と述べるのでした。

「2020年のパンデミックと『倫理のコア』――『日本モデル』が示す人と組織の劣化」では、社会学者の宮台真司氏がきわめて興味深い論考を展開しています。宮台氏はまず、「僕は廃墟が好きで、アプリを使って廃墟の写真を集めている。そこが『社会の弱い場所=世界に通じる扉』だからだろう。散歩していても、そんな『扉』を探している自分にときどき気づく。『扉』がどんどん消えつつあるのを、無意識に弁えているからだろう。そんな感受性を持つ者たちは、コロナ禍に脅えつつ、どこかで解放されている自分を感じる」と述べています。

宮台氏は映画批評家として今世紀に入る直前から「閉ざされ/開かれ」というモチーフに彩られた映画が増えた事実を語ってきました。他方、若い世代は「世界への開かれ」を忘れ「社会へと閉ざされ」ているとして、「閉ざされた若者にも「扉の存在を知らないだけで、世界へと開かれ得る敏感さを持つ者」がいる。映画を通じて扉の存在を知らせるのが僕の務めだ。小学生の頃(1960年代後半)、子供向けコンテンツには『真夜中の遊園地』や『真夜中のデパート玩具売り場』みたいな『社会の外の世界に通じる扉』がよく描かれていた。僕自身がそうしたコンテンツに触発されて『扉』を探すようになったのだと思う。日本映画の極く一部と、海外映画の多くが、今も変わらず『世界に通じる扉』を描き続けている」と述べます。

生態心理学はアフォーダンス概念を中核とします。もともと、アフォード afford とは「金を渡して自由にさせること」を意味します。山道で岩に腰掛ける時、座れる物を探して見つけて座ったのではありません。それらしい形状をした岩が、座るようにアフォードしたというのが生態心理学の考え方です。「夜の遊園地」と言えば『ウルトラQ』のケムール星人の回(「2020年の挑戦」)、「夜の玩具売り場」と言えば『ウルトラセブン』のチブル星人の回(「アンドロイドゼロ指令」)だったとして、宮台氏は「1960年代後半の子供向けコンテンツにはそうした『社会の弱い場所=世界に通じる扉』がテンコモリ。子供だけの時空である『土管が置かれた工事現場』もそうだった。当時の日本の大人たちは、そうした表現を通じて子供たちにアフォーダンス体験の潜在能力を提供しようとしていた。

これは、1963年生まれで、「ウルトラQ」や「ウルトラセブン」から多大な影響を受けたわたしには痛いほどよくわかりますが、宮台氏が数多の本で書いてきた通り、1980年代からそうした「アフォーダンス時空」が急速に消え、1990年代半ばに完全に失われました。宮台氏は、「そうした『扉の時空』が完全消滅した頃に小学生だった世代が、間もなく小学生の親になろうとしている」と述べています。

第2波ロックダウンが来たら再び「世界に通じる扉」に変わった街全体を体験できるのではないかという宮台氏は、「そこを恋人と歩いてみたいと考える若者たちがいても、不謹慎であるとはいえ、否定したくない。僕はそこにコロナ禍が与えてくれる数少ない希望を見出すからだ。思えば、僕はいつも『社会の弱い場所=世界に通じる扉』を夢想しながら散歩してきたように思う。そこに扉らしいものがあると予感したら、思わず出かけてきた。だから疑似ロックダウン(外出自粛要請)直後の『深夜0時以降の渋谷(自宅近所でもある)』を歩き回った。映画『イントゥ・ザ・ワイルド』の最後の台詞みたいに、『誰かとシンクロしながら、その扉の前に立ちたいな』とか『そうした若いカップルがいればいいな』と期待して……」と述べます。

宮台氏によれば、人は元々そういう存在でした。だから祝祭や性愛を待望しつつ「社会への閉ざされ」を「なりすまし pretending」で遣り過ごし、祝祭と性愛を通じて「世界への開かれ」を体験して他者と融合するという「なりきり becoming」を生きて力 virtue を回復したのです。1980年代に各地の祭りを巡ったという宮台氏は、「祝祭を待望してクソな毎日を遣り過ごす作法が一部で健在だった」と回想しています。氏の代表作である『終わりなき日常を生きろ』(ちくま文庫)の内容を連想させるような発言ですね。

「パンデミックの歴史的効果」では、宮台氏は「コロナ禍が何をもたらすかはパンデミックの歴史的効果を見ると分かる。周知の如く14世紀欧州のペスト大流行による宗教的権威の没落が世俗化としてのルネサンスを後押しした。17世紀欧州のペスト大流行による王の権威の没落が市民革命を通じて民主化を後押しした。私見ではパンデミックはいずれは起こる時代の変化を加速する機能を果たしてきた」と述べています。この100年はやや複雑で、第1次大戦直後のスペイン風邪大流行は統治権力を衰退させ、戦間期前期の『渾沌の時代』――エログロナンセンス(日本)、狂騒の時代(米国)、狂気の時代(フランス)――をもたらし、その反動として戦間期後期の「統合の時代」――ナチス(ドイツ)、ニューディール(米国)――をもたらし、2度目の最終戦争を具現させたといいます。

「暴露された統治の性能」では、宮台氏はこう述べます。

「全ての免疫学者が言う通り、新型コロナに感染しても免疫ができるか否か不明だ。抗体には免疫形成に繋がるものとそうでないものがある。免疫形成に繋がったとしても持続期間が不確かだ。従来のコロナ風邪から見て免疫は長くて1年もたないと予測されている。だから、一部で期待される集団免疫化も定かではないし、ワクチンの効用も定かではない。感染症学者の多くは決定的な治療法――インフルエンザのような抗ウィルス薬――の確立以外ないとするが、抗ウィルス薬開発にはワクチン開発の数倍以上の時間が必要だ。それまではたとえ一国で抑え込みが成功しても、海外との行き来が活発化すれば必ずぶり返す。とすれば、今後数年以上の長きにわたって世界の各都市でロックダウンしては解除することの繰り返しになる可能性がある。これはグローバル化社会の必然だという他はない」

「テックと倫理的基盤」では、倫理には論理的根拠がなく、倫理を与えるのは感情の働きという事実性であるとして、宮台氏は「日本人が倫理的でなくなれば『日本は終わる』。クズ=『言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシーン』が溢れ返る今、次世代にルソーやスミスが言う感情の働きを実装する必要がある。愛国を志す者は『日本すげえ』と寝言を呟くのでなく、我々の感情的劣性をミクロな実践を通じて克服する他ない。『社会という荒野を仲間と生きる戦略』である。だがコロナ禍を機に人々は仮想現実や拡張現実を含めたサイバー空間に長時間滞在している。ソーシャル・ディスタンスが称揚されて以前のようには一緒に過ごせなくなった。それでも旧世代は、共在できない痛み、キスやハグができない痛みを知る。だが、生まれた時から共在もキスもハグも知らない新世代はそのことが痛みにならない。重大な問題だ」と述べます。

「倫理のコアは実存のシンクロ」では、ギリシャのみならず歴史上繰り返された倫理消失は、「内発性から損得勘定への頽落」であるとして、宮台氏は「サンデルとアリストテレスの憂いは『秩序は強制でなく倫理によって支えられるべきだ』という価値判断の表明で、この表明自体が倫理だ。僕は人間がクズ=『言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシン』に頽落するのを許せないし、皆も許せない筈だと確信する。社会や共同体や他者に貢献する時、罰を受けずに済むという意味で『得になるから』ではなく、端的に『いいことをしたいから』やる方が圧倒的に善い。アリストテレスが表明したこの貫徹志向は400年を経てイエスにも継承された。イエスは『善きサマリア人の喩え』を通じて、神の罰を避けたいとする『利己的利他』より『端的な利他』が尊いとした」と述べます。

宮台氏は「それは許せない、皆も許せない筈」との感情を持つ者がまだ社会に残っているという事実性を当てにしつつ、尻すぼみになりがちな「それは許せない、皆も許せない筈」という感情をより大きな範囲で、こうすれば取り戻せるのでは、ああすれば取り戻せるのでは、という所から、倫理=許せないという感覚の共同主観性の、回復を企図してきたといいます。

宮台氏は、田川健三の『イエスという男』を高校生のときに読んでとても大きな影響を受けたそうで、イエスが行く先々で人々の痛みに寄り添った事実に言及し、「倫理のコア」とは「感染の源泉」のことであると言います。そして、以下のように述べています。

「こう抽象化すれば、倫理がなぜ時間的耐用性を持つのか理解できる。モーセがシナイ山で神から授かった十戒も、イエスが弟子たちになした山上の垂訓も、当時のユダヤ的生活形式を前提とし、現代の生活形式とは全く違う。違いを無視して字義通りに受け止めれば、大半の人は生活に支障をきたす。重要なのは『感染の源泉』に実存的にシンクロすることだ。その時『倫理のコア』が浮かび上がる。倫理の抗議の具体的外形よりももっと抽象度の高い何かで『今イエスが生きていたら何をするか』に関わる。ゆえに、現代は生活形式がイエスの頃から変化していても、人はイエスに感染する。この種の感染を未来のサイバー世代に受け渡せるかどうかだ」

そして、「読者が問われていること」では、宮台氏は「総括しよう。人のクズ化=『言葉の自動機械・法の奴隷・損得マシーン』化と、社会のクソ化=『言外・法外・損得外の消去』が、倫理的存在の枯渇を通じて、社会の機能不全をもたらす。倫理の基盤は、許せないという感覚の共同主観性で、『言外・法外・損得外のシンクロ』を前提とする。『言外・法外・損得外のシンクロ』の能力が失なわれてきた。シンクロ能力の本体は、人から呼び掛けられるミメーシス(感染)と、モノないし人の身体から呼び掛けられるアフォーダンスだ。共に能動受動ならぬ中動の態勢、つまりコントロールならぬフュージョンだが、包括して共同身体性と呼ぶ。共同身体性が与える共通感覚が言葉の分厚い共通前提を与えてコミューナリティ(共同性・仲間性)を可能にする」と述べるのでした。

「コロナ・ピューリタニズムの懸念」の「コロナと『原罪』」では、精神医学者の斎藤環氏が「疫病は倫理観を書き換える。14世紀にヨーロッパの人口の約30%(地域によっては80%)を死亡せしめたペスト(黒死病)は人々の死生観に影響を及ぼし、『メメント・モリ(死を思え)』なる標語を生んだ。一方、18世紀におけるイギリスでのペストの流行は、故郷に疎開して思索に集中できたアイザック・ニュートンに万有引力の着想をはじめとする「三大業績」をもたらした。15世紀から16世紀初頭にかけて急速にヨーロッパに広まった梅毒は、イギリス人の意識と社会的身ぶりとを変え、ピューリタニズムをもたらしたという説がある」と述べています。

また、斎藤氏は「20世紀末から流行したHIVは、当初は罹患者の特徴から、同性愛やドラッグカルチャーに対する神罰、といったニュアンスでとらえられた。粘膜を介しての血液の交換が危険であると理解されてからは、避妊のためではなく、いわば『粘膜への禁欲』としてコンドームの使用が大々的に推奨された。そして現在、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のパンデミックが進行中である」とも述べます。

新型コロナウイルスに感染しても無症状のものが多く、潜伏期間も長いため、感染に気づかずウイルスをばらまく人が大量に存在することに触れ、斎藤氏は「やむを得ない事情があったとはいえ、検査が十分になされないこともあって、感染の広がりも正確には把握できない。このため、潜在的にはすべての人が感染している可能性を持つ。この時代に求められる適切なマナーとはなにか。『あなた自身がすでに感染している前提でふるまいなさい』である」と述べ、「この教えはまるで『原罪』意識の示唆に似てはいないか?」と読者に問いかけます。

原罪とはキリスト教においては、アダムが神に背いた結果、全人類がそれを継承することになった罪のことです。斎藤氏は「自身が罪を犯した(感染した)という事実の有無にかかわらず、自身には罪があるという前提で考え、ふるまうことが社会邸に要求される疾患は、これが最初のものではないだろうか? あるいは20世紀初頭のスペイン風邪も、人々の同様の意識を喚起したのだろうか?」と述べています。

「ウイルスと人間」では、斎藤氏は「そもそもウイルスそのものが、原罪的な位置付けを持つ『存在』だ。神戸大学の中屋敷均によれば、ヒトゲノムには「たくさんのウイルスが入り込んで」いるのだという。言い換えるなら人間のゲノムは、単独の自己として進化したと言うよりも、ウイルスのような外部からの侵入者も取り入れて進化してきたのだという。人間の進化とウイルス感染は切っても切れないつながりがあるというわけだ」と述べます。ウイルスなくして人間はなく、人間なくしてウイルスはありません。斎藤氏は「この関係性は、人間と『原罪』の関係と相似形をなしてはいないだろうか。そうだとすれば、原罪がそうであるように、ウイルス感染もまた、われわれの倫理的な基盤となる可能性を考えるべきではないだろうか?」と述べます。

「CPから自粛警察へ」では、COVID-19のパンデミックが続く中で、わたしたちは「原罪」意識に基づいた、奇妙な倫理観を獲得しつつあるのではないだろうかとして、斎藤氏は、仮にそれを「コロナ・ピューリタニズム(以下CP)」と呼びます。ピューリタンとはイングランドのカルヴァン派の呼称ですが、カルヴァン(1509-64)自身はフランス生まれで、ジュネーヴで宗教改革を行いました。その思想はルターを継承したものですが、カルヴァンは信仰を内面だけの問題とはせず、人々の生活をことごとく神意や聖書に従属させる神政政治を展開しました。斎藤氏は、「カルヴァン派の信者は、キリスト者の務めとして禁欲的な生活を要求され、飲酒・ダンス・トランプ・姦淫などは禁止され、違反者は厳しく罰せられた。私にはパンデミック下の人々の行動変容は、まさに原罪意識と禁欲に方向付けられているように思われた。それゆえCPという呼称は、あながち的外れではないと考えている」と述べています。

また、斎藤氏は「なぜ外出が好ましくないのか」と問い、「人々の交流が感染の確率を高めるからだ。すべての人々は潜在的な感染者として交流を禁じられることになる。それは全人類が原罪を抱えているという想定のもとで神の恩寵が要請されるキリスト教の教義を連想させる。その結果、外出が、外勤が、外食が、旅行が、交際が、ことごとく『罪』のニュアンスを帯びてしまう。いずれかの禁を破って感染した者は、おのれの原罪を否認した咎によって、批判の矢面に立たされる」と述べます。

この混同が何をもたらしたでしょうか。いわゆる「自粛警察」です。日本では都市を封鎖するようなロックダウンは法的に不可能であり、政府や自治体が人々に外出の自粛を、店舗などには閉店や活動の自粛を要請しました。斎藤氏は、「要請であり強制ではなく、もちろん罰則もない。そのぶん、補償も十分とは言えなかったが、ほぼすべての人々が、この要請を粛々と受けいれた。市街地から人の姿が消え、SNSでは屋外の写真が激減した。社会は整然とロックダウンモードに移行したが、自粛要請以降、この要請に応じていない人や店などに対する嫌がらせ行為も相次いだ」と述べています。

「ひきこもることの倫理」では、CPの倫理性はもう1つ、その禁欲性にあるとして、斎藤氏は「それはほとんど『晴耕雨読』の勧めと言っても過言ではない。自粛要請期間中、われわれはかつてないほど禁欲的になった。できるだけ他人と交わらず、1人耕作(テレワーク)にはげみ、勤務時間外は読書などに勤しむ。足ることを知り、天地を恨まず、身の丈以上の浪費や蓄財もつつしむ。ネットでの娯楽は辛うじて許容されるが、劇場やコンサート会場に出かけることは禁じられている。事実上の歌舞音曲の禁止である。飲酒は禁じられてはいないが、長期のひきこもり生活がアルコール依存症につながりやすく、Zoom飲みはさらにハイリスクであると繰り返し警告されている。喫煙に至ってはコロナの致死率を高める危険があるという理由でほぼ禁止に近い」と述べます。

「コロナうつ」などという俗称が人口に膾灸しはじめていますが、長期のひきこもり生活はうつ病発症のリスクが指摘されており、その予防策として「規則正しい生活」「日光を浴びる」「十分な睡眠とバランスの取れた食習慣」「適度な運動」が推奨されています。これについて、斎藤氏は「まったく正しい。そして残念ながら、正しいことはまことに味気ない。かくして私の専門としてきた『ひきこもり』こそが、CPのもとでは最強のライフスタイルとなった。冗談ではなく、私は日本でCOVID-19の感染の広がりが比較的遅かったのは、推計200万人に及ぶ人々がひきこもり状態にあることが主因の1つと考えている」と述べています。これは非常に興味深い指摘であると思います。

ひきこもりは倫理的な生活なのでしょうか。斎藤氏は、山形孝夫『砂漠の修道院』(平凡社ライブラリー)という本を連想し、「エジプト総人口の1割を占めるというコプト教(キリスト教の一宗派)の修道士は、あらゆる文明を拒否し、1人で不毛の砂漠に分け入り、あるものは、自分ひとりのための洞窟を穿ち、人とのつながりをすべて断ち切って死んでいくという。彼らがそれを神に近づくための唯一の道であると信じている以上、『ひきこもり=倫理』という発想は荒唐無稽と否定し去れるものではない。もっとも、コプト教に限らず、宗教は突き詰めれば孤立につながりがちだ。17歳から比叡山に25年間こもって修行した法然上人、砂漠にこもって苦行生活を続けた聖アントニウスなどの例がある。基本的に修行は俗世間との関係を断ってなされることが多く、この点からもひきこもり生活に倫理的側面があることは否定できない」と書いています。

「『親密』の禁欲」では、CPがもたらしたまったく新しい”倫理観”は「他者に触れてはならない」であるとして、斎藤氏は「この言葉もまた、復活したキリストがマグダラのマリアに告げたという『われに触れるなNoli me tangere』を連想させる。他人の身体との接触の禁止。これはHIV流行時の、粘膜に関する禁欲主義よりもはるかに厳格で徹底している。日常的な挨拶(ハグやキスを含む)や、ことによると対話ですらも、『体液(エアロゾル)の交換』であることが判明したためだ。われわれは、体液の交換を伴うであろう一切の接触を禁止されている。つまり、ここに至って『親密さ』は、体液の交換として再定義されたのだ」と述べています。

たまたま4K放送でやっていたSF映画「ブレードランナー」を観たという斎藤氏は、「われながら驚いたのは、あの未来世界が魅力的である以上に、『不潔』に見えてしまったことだった。そう、スラムとハイパーテクノロジーが同居する、サイバーパンクな未来はもう来ない。理由は単に『不潔』だから。ウイルスとの共存を選ぶほかはない以上、SFの未来イメージも大幅な変質を強いられるほかはないだろう。当然のことながら、親密さの抑圧は恋愛の不可能性にもつながるだろう。三密を禁じられ、社交距離を測定される環境下では、新しい恋愛の実践は実質的に不可能だ。性愛は夫婦か同居するパートナーのみに許されたものになるだろう(それすらも危険という指摘もある)。性愛においても、われわれはかつてないほど高度な禁欲を〈自ら進んで〉強いられている」と述べます。

「濃厚接触」という通常なら性愛を連想させずにはおかない言葉も、定義上は例えば「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、『患者(確定例)』と15分以上の接触があった者」までを含むということになり、そうであるなら身体に直接触れるなどもってのほか、ということになりかねないとして、斎藤氏は「ましていわゆる風俗産業をはじめとする性的サービスは、クラスターの発生源として完全に駆逐されようとしている。感染と世間体を恐れる客はコロナ禍の終焉まで禁欲し、AVの無料ストリーミングサービスなどを活用して自身で処理しようとするだろう。あらゆる身体積極が禁止され、バーチャル・セックスが流行する社会を描いた映画『デモリションマン』を思わせるディストピアが、一時的にせよ現前しつつある」と述べます。これも興味深い指摘ですね。

「CPとコロナ・イデオロギー」では、100年前のスペイン風邪がそうだったように、2020年のコロナ禍も、恐らくは忘却されていくだろう」として、斎藤氏は以下のように述べています。

「パンデミックには日付がなく、グラウンド・ゼロもない。つまり、震災や天災のような形での社会的外傷を遺しにくい。だから私の念頭にあるのは、現在のパンデミック下で獲得されたCPの意識が、無意識に未来に継承されてしまうことへの懸念である。いまや『他者』は、単なる外部の存在、異質な存在であることのみを意味しない。他者は『疫学的他者』となった。疫学的他者とは何か。一般に手術室では、人体は無条件に『不潔』であり、人の素手が触れたものはことごとく『汚染』されたとみなされる。これにきわめて近い清潔意識が一時的にせよ普及したのだ。社会的距離の感覚と相まって、他者の『不潔』性の感覚が、われわれの身体にインストールされた。パンデミックそのものは忘却されても、そうした身体感覚が部分的にせよ残るとしたらどうだろう」

「withコロナ」という言葉を創案した慶應義塾SFC教授でヤフーCSO安宅和人氏は、これからの社会が人口を密集させることで効率的で快適な都市空間を作り出す方向から一転して、社会的距離とリモートワーク、開放性と非接触性を重視する「開疎化」へ向かうべきであると主張しています。これは都市から地方へという動きも加速し、東京一極集中を緩和することも期待されるため、安宅の論は大きな注目を集めましたが、斎藤氏は「今回のコロナ禍から一気にその流れが生ずるかと言えば疑問もあるが、『withコロナ』を巡る議論は、CP的な価値規範に基づいて社会のインフラを再構築し、社会全体の生産性を維持または増進しようという点では、CP的資本主義とみなすことも可能だ。安宅がそう言っているわけではないが、この価値観の延長線上には一種のネット万能主義のような思想が見え隠れする」と述べます。

こうした傾向を批判するのは哲学者の東浩紀氏であるとして、斎藤氏は「東はこうしたネット万能主義を『コロナ・イデオロギー』と批判的に命名した。なぜなら『情報の交換だけでは人間はダメになる、哲学や芸術を理解するためには情報の「外」との触れ合いが必要』であるからだ。つまり、価値規範として定着しつつあるCPは、それを思想的に正当化してくれる『コロナ・イデオロギー』と結びつくことで、いっそうこの社会に深く根を下ろし、強力に機能し続ける可能性があるのだ」と述べています。

わたしもまったく同感で、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)などにも書いたように、情報にはコンピュータで処理できる記号的情報(知的情報)と非記号的情報(心的情報)があります。非記号的情報(心的情報)は哲学・芸術・宗教に代表されますが、そこには他者との「密」な繋がりが欠かせません。斎藤氏も、「終息宣言を迎えたら、何をおいても、もう一度マスクを外し、主体的に、エアロゾルとともに、3つの『密』を回復しよう。それは対話と関係と物語を、つまり人間と社会を修復することを意味するだろう。これらはわれわれが想定していた以上に、社会を構成する基本的な条件だったのだ」と述べます。

もはや親密さに基づいた対話や関係を、それのみが自明で自然なことであるかのように思い出したり回復したりすべきではないとして、斎藤氏は「そうした人々の存在は、私たちに『多様性』の新たな意味を教えてくれるだろう。ここには新しい『ノーマライゼーション』の契機がある。それはたとえば、対面とリモートをハイブリッドに組み合わせた、柔軟な教育や就労のスタイルをもたらすかもしれない。あるいはリアルに人と会うこと(私の言葉では「臨場性」)の価値を、かつてないほど高い精細度の視点で検証し直すことにつながるのかもしれない」と述べています。

そして、コロナ終息後の世界は「ポストコロナ」と呼ばれるべきではないと考えながらも、「withコロナ」という苛烈な意識をどこまで維持できるものだろうかと自問する斎藤氏は、「ウイルスと共存するほかはないわれわれの宿命として、今後もパンデミックの反復は避けられないだろう。だとすればその世界は、仮に『インターコロナ』と呼ばれるべきではないだろうか。『次回』が今回の第2波にあたるのか、次のパンデミックになるのかはまだわからない。しかしその時までに、われわれは検証によって得た知恵を武器として、もう少し賢明にウイルスと対峙できるのかもしれない」と述べるのでした。「インターコロナ」というのは秀逸なネーミングであると思いました。

Ⅱ「コロナ時代の新・課題」の「コロナ危機、民主主義、そして世界的連帯」では、政治哲学者の宇野重規氏が「政治システムは変質するか」として、政治システムの拡大とそのチェックの重要性を指摘し、「戦争や災害などの危機に際して、政府の役割はしばしば拡大する。しかも、緊急の必要に応じるために政府の権限が拡大し、そのための予算や組織が整備されると、平時になってからも元には戻りにくい。結果として、政治システムはどうしても拡大しがちである。疫病に関しても同様であり、かつてヨーロッパでペストが流行した後には、衛生や人々の生命管理をめぐって政府の権限が拡大した」と述べています。

1690年にはウィリアム・ペティの『政治算術』が刊行されていますが、主権国家が自国内の人口やその状態に着目し、これを管理しようとしたことをよく示しているとして、宇野氏は「20世紀においても、第1次大戦後にスペイン風邪が流行している。この時期、行政国家の拡大も始まっているわけだが、両者は無関係でないはずだ。今回の新型コロナウイルスについても、中国などの国々において、都市封鎖を含む強硬な対策で、感染拡大を封じ込めることに成功した。個人のプライバシー侵害を恐れることなく、感染者の行動経路を徹底的にアプリで追跡することも功を奏したとされる。今後、セキュリティ維持のため、個人情報をより効率的に管理することを求める声は、日本においても高まるだろう」と述べています。

今回のコロナ危機を通じて、各国の指導者はしばしば「戦争状態」という言葉を用いました。宇野氏は、「多くの犠牲者を生み出し、経済的・社会的苦境に陥るなど、事態が深刻であることは理解できる。また、ウィルスとの戦いに国民の総力を挙げて勝たねばならないのも確かであろう。とは言え、『戦争状態』が適切な比喩であったのかについては、依然として疑問が残る。問題はパンデミックの克服であって、国家間の対立でもなければ、武力を用いた紛争処理でもない。かつてトマス・ホッブズは人間の自然状態が戦争状態に他ならないことを理由に、強力な統治権力の必要性を説いた。20世紀の総力戦を通じて、国家権力が拡大したことも確かである。それだけに、戦争状態の比喩を用いることには注意が必要であろう」と述べます。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の物理的・社会的な距離について文化変容が起きつつあることは間違いないとして、宇野氏は「日本においてあれほど進まなかったリモートワーク化が、今回のコロナ危機を通じて大きく進みつつあるのは、歴史の皮肉である。日本において、他の先進国と比べ、1人当たりの労働生産性が低いことがつねに指摘されてきたが、とくにサービス産業における労働生産性の低さは顕著であった。その理由は多様だが、無駄な会議の多さや、決裁書類における判子の習慣などが問題視されている以上、リモート化の加速はそのような日本の非効率な労働環境の変化を促す可能性を持っている。その他にも、遠隔医療や学校におけるオンライン講義化など、リモート化は日本社会を変えていくだろう」と述べています。

もちろん、リモートワーク化は主に大企業や外資系などが中心であり、中小企業の従事者、あるいは医療・食料・エネルギー・介護など社会の維持に不可欠なエッセンシャルワーカーなどについては、リモート化が難しいことは言うまでもないと指摘し、宇野氏は「リモート化が進むのは社会の限られた範囲であり、その影響を過大に評価することには慎重でなければならない。とはいえ、人と人とが必ずその場に集まらなければならない仕事と、そうでない仕事の区別に人々はますます意識的になり、そのことが中長期的に社会を変えていくことは間違いない。リモート化は不可逆な流れである」と述べます。

無駄に人に会う必要がないということは、逆に言えば、本当に必要な場合は、やはり直接、同じ空間で何かを共有することの価値が高まることを意味するとして、宇野氏は「今回のコロナ危機を通じて、ライブハウスやエンターテイメント空間がウイルス感染の現場となるとして閉鎖に追い込まれたが、このような空間の回復を求める声が大きいことは、人々の欲求の所在を示しているだろう。やはり、人と人とが『一緒にいること』には固有の意味があるのである」と述べています。まったく同感です。

「決定をめぐる不透明さ」では、日本のコロナ対策について宇野氏は「ロックダウンのような強硬策を取らず、個人のプライバシーを大きく規制しないという意味では『ソフト』な対策であったが、その分、休業補償は遅れ、『自粛警察』の嵐が吹き荒れる副作用をもたらした。とはいえ、ロックダウンも徹底的なPCR検査もせず、それでいて感染による死者の爆発的増加を防いでいる日本は、世界から『謎』と呼ばれる成功事例と言えなくもない。しかしながら、現実には、国民は政府に対し、強い不信感を抱いた。その1つの例は、PCR検査であろう。検査数が少ないのは、それまでの準備体制の不足もあるし、医療機関の負担を考えるとやむをえない部分があったのもたしかである」と述べています。

それにしても、PCR検査をめぐる説明不足が検査に対する独特の消極性として受け取られ、感染症拡大の現状をめぐる疑心暗鬼の一因となったことは間違いありません。これ以外にも基礎となるデータを十分に開示しないことが多く、結果として対策がしばしば一方的で唐突な印象を与えることにつながったとして、宇野氏は「決められた方針の内容や決定経緯をめぐる説明不足、およびそれを検証するためのデータ開示が十分でないという日本政治の通弊が、ここでも明らかになったと言えるだろう」と述べます。

また、専門家の知見を適切に活用できないのは、現在の政権だけでなく、日本政治に一貫して見られる傾向であるとして、宇野氏は「しばしば専門家の声を聞かず、その分野の素人である政治家だけで重要な政策が決定されている。かと思うと、都合のいいときだけ政策の正当化のために専門家が動員され、政治家は自らの責任を曖昧にする。専門家によって学問的に検討されるべき部分と、政治家が国全体を踏まえて総合的に判断すべき部分との仕切りが不明確なことが、その背景にあると言えるだろう。危機時はなおさらである」と述べています。

「民主主義のバージョンアップ」では、「安全と経済、そして自由」のトリレンマ状況において、日本政治は十分に説明能力をはたし、責任ある決定を下し、さらに国民の声に応答できるだろうかと問う宇野氏は、フランスの政治学者ピエール・ロザンヴァロンは『良き統治』(古城毅他訳、みすず書房)において、現代の統治において求められる基準として、理解可能性・統治責任・応答性を挙げていることを紹介します。理解可能性とは、決定過程の透明化を指します。統治責任とは、個別の政治化への刑事責任とは区別される、政治的かつ集合的な責任である。応答性とは、人々の声に対して、どれだけ耳を傾け、それに反応したかを意味します。

「グローバル化の行方」では、グローバル化の流れは間違いなく転機を迎えたとしながらも、宇野氏は「だからと言って、世界が孤立主義へと向かうと決めつけるのは即断である。たしかに、各国の政治指導者は、今後当分、自国中心主義的な言動を繰り返すであろう。国際協力の行方も楽観を許さない。しかしながら、今回のコロナ危機は同時に、一国的な対応の限界も明らかにした。いくら自国内において感染拡大を封じ込めたとしても、世界のどこかで感染が再拡大すれば、その影響はやがて自国に及ぶ。世界中でウイルスを克服することなしには、自国の安全もありえないのである。その意味で、世界各国の運命はより密接に結びつき、他国について無関心でいることは許されなくなっている」と述べるのでした。

Ⅲ「『その先』を深く考える」の「公衆衛生と医療」では、哲学者の小泉義之氏がフランスの哲学者ミシェル・フーコーの知見を参考にしながら、「安全・安心の3つの保障装置」として、「現在、各国の疫病対策は一様ではない。各国の政府はいかなる対策を採るべきか揺れているようにも見えるが、それらの対策は、フーコーの見方を借りるなら、おおむね3つに分類することができる」と述べています。

第1に、「癩病」の対策として採られた、都市からの追放・排除の方式であるとして、小泉氏は「いまは、そこにまつわる差別性や非合理性などについては捨象して捉えておくが、それは、感染性があると見なされる発病者を、未感染の人間から遠ざけ、別の場所へ隔離して収容する方式である。仮に病者が放浪や流浪を強いられている場合でも、特定の経路へ隔離され収容されていることに変わりはない。その場所で医療や看護が施されることは稀であり、仮に治癒したとしても元の生活に復帰できないのが常であったが、ここで注意しておきたいのは、追放され排除された場所においても、少なくとも理念的には、独特な『救済』が用意されていたということである」と述べています。この点について、フーコーは、『狂気の歴史』で、ブリューゲルの宗教画に描かれた癩者に着目しています。

第2の方式はペスト対策です。具体的には、港湾での検疫、ある都市や地区の隔離です。フーコーは、『監獄の誕生』で、17世紀末にフランス陸軍が、都市でペストが発生した場合に、「予防のために」採るべき措置を定めた規則を参照しながら、都市の封じ込めについて詳しく叙述しています。その冒頭を、フーコーは「最初に、空間の厳重な碁盤割りの実施。つまり、都市と『地域』の封鎖はもちろん、そこから外へ出ることは禁止、違反すれば死刑であり、うろつく動物はすべて殺処分である。そして、都市を地区に分割し、そこで軍監督官の権力が確立される。各街路は市民代表の権威下に置かれる。市民代表は街路を監視し、もし市民代表がそこから立ち去れば死刑に処せられる。指定日には、各人は家に引きこもれと命令され、外出が禁じられて、違反すれば死刑である」と書きだしています。

第3の方式は、疫病対策の典型である天然痘対策です。フーコー『安全・領土・人口』によれば、天然痘に対しては、種痘接種が実践されるようになりました。人間は、個人レベルで感染を予防する医療的な技術を手にして、疫病対策に新たな知と技術を導入しました。フーコーは、その意味するところを、次のように書いています。

「問題はまったく別に立てられる。規律は援用されるが規律を課すのではなく、根本的な問題は、何人が天然痘に罹っているか、何歳か、どんな結果か、死亡率はどの程度か、病変や後遺症はどの程度か、接種を受けるとリスクはどの程度か、個人が接種を受けたのに死んだり天然痘に罹ったりする確率はどのくらいか、人口一般における統計上の結果はどうなるかということである。要するに、あげて問題は、もはや癩病におけるような排除の問題でも、ペストにおけるような防疫・隔離の問題でもなく、疫病の問題に、また、疫病や風土病という現象を阻止する医学キャンペーンの問題になる」

Ⅳ「コロナ後の世界」の「〈不可知性〉の社会――〈不可知性〉に統治される未来をどう生きるか 」では、社会学者の柴田悠氏が、これまでの人間社会は、近代化のプロセス(世界を可知化するプロセス)のなかで、自然を支配し(可知化し)、ウイルスや細菌などの自然物による脅威を克服し、科学技術を発展させることで、物質的に豊かになってきたと指摘し、また、近代化が生み出した人工物は、原子力発電技術を含め、人間が設計したもの(完全に可知なるもの)であり、その挙動をコントロールすることが(少なくとも理論上は)可能であるとみなされてきたと指摘して、「そのため、近代化が進めば進むほど、『人間社会を攪乱する要因は、十分に可知化されてきた自然物や、もともと可知な人工物ではなく、いまだに不可知性を孕んでいる人間(他者)なのだ』とみなされるようになり、『人間の連帯』がめざされてきた」と述べています。

特に第2次世界大戦後は、多くの国々で大規模な工業化と高度経済成長が起こり、近代化が急速に進みました。するとそれらの国々では、「人間の連帯をめざす」という近代的な規範が普及していき、それと同時に、流動的な近代社会のとらえどころのない「現実」を、なんとか意味づけて秩序づけるために、人々は、「現実」と対比的な「非―現実」のイメージ(社会的構築物)を広く共有するようになりました。そしてその「非―現実」のイメージは、「人間の連帯をめざす」という近代的規範を前提としつつ、「理想」(1945~70年頃)から「虚構」(1970~95年頃)へ、そして「不可能性」(1995年頃から)へと変遷していったと、柴田氏は述べます。

柴田氏によれば、「理想の時代」(1945~70年頃)は、人間全体の連帯を「実現可能な理想」として想定できた時代です。象徴的な出来事は、戦争を防ぐための、国際連合の設立(1945年)です。「虚構の時代」(1970~95年頃)は、人間全体の連帯を「実現不可能な虚構」として共有できた時代です。象徴的な出来事は、先進諸国の人々を魅了する虚構としてのアニメーション作品を最も多く生み出したウォルト・ディズニーの理想を具現すべく世界中に設置された「ディズニーランド」のなかで、とくに世界平和を具現化した「It′s a Small World」の設置(1966年~)です。

「不可能性の時代」(1995年頃~)は、人間の連帯について、いかなる虚構も共有できず、その不可能性しか共有できなくなった(と人々が考えるようになった)時代です。象徴的な出来事としては、「東京地下鉄サリン事件」(1995年)や「コロンバイン高校銃乱射事件(1999年)、「アメリカ同時多発テロ事件」(2001年)などが挙げられます。小泉氏は「国内に(人間によって引き起こされる)テロや分断が潜在するので、『国内の平和』さえ不可能である」ことが、共通の認識となったとし、その共通認識を前提に、「テロの予防」や「分断の軽減」が目指されたと指摘しています。

しかし、2020年頃から、人間社会は、人間ではなく人間以外の存在によってこそ、大きく攪乱されるようになったとして、小泉氏は「その人間以外の存在というのが、人間社会の近代化によって人類全体に脅威を与えうるようになった、新型ウイルスや新型AIなどの〈不可知性〉である」と述べます。このような状況になった社会、つまり、人間と〈不可知性〉によって構成される社会が、「〈不可知性〉の社会」です。

「〈不可知性〉の社会で享受できる『生きることの質』」では、小泉氏は、〈不可知性〉と共存するための方法は、大きく分ければ2つの方向性がありうるだろう(そしてそのあいだにさまざまなグラデーションがありうる)と述べています。第1の方向性は、「医療・情報技術のための情報・資源の収集・分配を行ったり、国際的な環境税やAI税、ベーシックインカムなどを運営できるように、すべての国家が国際協力を深める」という方向性です。これによって、「人間全体の連帯」が初めて実現するかもしれず、これはかつての「(連帯の)理想」の実現です。第2の方向性は、「各国が自国第一主義を強め、さらには国内の各地域が自地域第一主義を強める」という方向性です。この場合、人間の連帯はかえって国内限定または地域限定へと後退しますが、これは従来の「(連帯の)不可能性」が続くか、またはより深刻になることを意味します。

「〈不可知性〉に統治される未来をどう生きるか」では、今後、「新たな日常」として(いつでも誕生しうる)新型ウイルスと共存していくために、AIへの技術的依存が進むだろうとして、小泉氏は「また同様に、新型ウイルス感染予防の目的で、生活世界のオンライン化も進むだろう。その上でいずれは、人々の生活世界のオンラインデータをAIが学習するようになり、『生活世界に対するAIによる統治』が進む、と想定できる」と述べます。そして、小泉氏は「新型ウイルスの〈不可知性〉との共存の先にある、新型AIの〈不可知性〉と共存する未来、とりわけ新型AIの〈不可知性〉に統治される未来に、私たちはどう向き合うべきか。またその未来を、あなたはどう生きるか。『ただ生きること』(生存)に還元できない『生きることの質』をめぐるソクラテスの問いは、〈不可知性〉に統治される未来でこそ重要さを増すのである」と述べるのでした。

「パンデミック・デモクラシー」では、哲学者の中島隆博氏が「朋あり遠方より来る、必ずこれを誅す」として、コロナウィルスが武漢で猖獗を極めている時に、中国のある地区で、出入りの際に合言葉のやりとりがあったことを紹介しています。「朋あり遠方より来る」と問えば、「必ずこれを誅す」と答えるというものです。『論語』の冒頭の「朋あり遠方より来る、また楽しからずや」をもじったものですが、中島氏は「ここに込められているのは、『そと』の人は潜在的な敵であり、『うち』に立て籠り撃退すべしという考えである。その『うち』とは、家庭でもあるだろうし、地域のコミュニティやより大きな国家でもあることだろう。そして、その『そと』とは、外国人であったり、自粛を守れない人であったり、さらには自粛をちゃんと守ろうとしない人であってもよい」と述べています。

中島氏によれば、敵と友というわかりやすい2項対立の中で、「うちhome(家、郷土、国家)」は軍事的な要塞と化していきます。ただ、くだんの合言葉が重要なのは、最終的には「朋友自体がいない」ことを突きつけたことであるとして、中島氏は「守るべき『うちhome』の中にもまた、何重もの分断線が引かれることで、結局何を守っているのかがわからなくなるのである。『最大の敵は自分自身である』ということに気づく人も出てくることだろう。そして、その『自分』を徹底的に監視し、ついには自己破滅に至ることも、あながち夢想ではない」と述べます。

「デジタル全体主義」では、21世紀の全体主義が20世紀のそれと同じであるとは限らないことに注意したいとして、中島氏は「20世紀の全体主義にはアイコンとして独裁者とそれが代表する国家が厳然と存在していた。しかし、21世紀には独裁者不在・国家不在の全体主義が展開するかもしれないのだ。マルクス・ガブリエルはそれを『デジタル全体主義』もしくは『全体主義的な超帝国』という言葉で摑もうとしている(マルクス・ガブリエル、中島隆博『全体主義の克服』、集英社、2020年)」と述べています。

ところが、21世紀になると、すっかり様相が変わってしまいました。人々は進んで自分の情報を、デジタル機器を通じてアップするようになったのです。管理されること、監視されることが問題ではなく、適切に管理・監視されているかどうかが問題になったのです。中島氏は、「まるで、もっとも管理・監視したい対象は自分自身であるかのようである。日々付き合い続けているこの『自分』が何者であるのかを知りたいのは、誰よりもこのわたしなのだ。誰かと比較したり、過去の『自分』と比較したりして、その特徴を割り出し、支配し尽くしたいのである。そしてこの欲望は、すぐさま他人にも向けられていく。『デジタル全体主義』の独裁者はこうした『わたし』たちである」と述べます。

「大学の役割」では、専門家を数多く抱える大学が、社会的な意志決定に対して、その材料となる見解を提示することは大きく期待されているはずであるとして、中島氏は「とりわけコロナウィルスのような『未知』の現象に対する判断を下すために、専門的な知見は重要な判断材料である。しかし、これまで見てきたように、それだけでは適切な意志決定は構造的にできない。意志決定の仕方そのものを、大学は発明しなければならないのである。それはもはやルソーやトクヴィルの時代の概念を反復するだけでは不十分であろう。大学の役割は、そのための新しい概念を作り上げることなのだ」と述べています。

しかし、現状では、異なる学問分野を横断することがやっとの状況で、真に専門知が結合しているとは言い難いとして、中島氏は「専門知の間の翻訳や比較も必要ではあるが、より重要なのは、専門知の突端同士が正面から出会い、お互いを変形しあうまでに関与することである。こうしたことが大学において生じ、そこで学生が学ぶことができれば、人材の養成の仕方が根本的に変化するはずである。コロナウィルスのパンデミックに対する日本の対応に不満を抱く人たちにとってもっとも不安なことは、現状の正確な分析と未来のヴィジョンに基づいた意志決定がなされているのか、そしてそれに責任を持って対応している人材がはたして十分にいるのか、ということであろう」と述べます。

「来るべき生の形式」では、ジョルジョ・アガンベン『いと高き貧しさ――修道院規則と生の形式』、上村忠男・太田綾子訳(みすず書房、2014年)が取り上げられ、アガンベンが、生の形式として、かつての修道院規則に言及していたことが紹介されます。「いと高き貧しさ」を追求する生の形式は、その後の所有権を中心とした生の形式とはまったく異なるものでした。また、マイケル・ピュエット(マイケル・ピュエット&クリスティーン・グロス=ロー『ハーバートの人生が変わる東洋哲学 悩めるエリートを熱狂させた超人気講義』、熊谷淳子訳、早川書房、2016年)のように、中国の「礼」という概念を再定義し、感情に基づき感情を陶冶するリチュアルを生の形式として生きることの意義を示している人もいることが紹介されます。

中島氏は、「それはどちらも、感情に貫かれ、身体を通じてその生を生きる、人間という動物に定位した普遍的な生の形式を言祝ぐものだ。こうした生の形式は、日本でも道元がその禅寺の規則(たとえば清規など)を通じて開こうとしたものでもある」と述べています。そして、「人間は放っておいても人間的になるわけではない。それは他者とともに人間的になっていくほかはないのだ」と述べ、これは孔子以降、「仁」という新しい概念のもとで、繰り返し問われてきたことにほかならないとして、『論語』冒頭の言葉である「朋あり遠方より来る、また楽しからずや」に再び立ち返ります。最後に、中島氏は「コロナウイルスのパンデミックにおいてこそ、わたしたちはこうした連帯が必要なのだ。パンデミック・デモクラシーは友愛としての連帯の現代的なあり方なのである」と述べるのでした。

「もうひとつの別の経済へ」の「終わりなき終わり」では、社会学者の大澤真幸氏が「われわれは今、終わりなき終わりの時代を生きている。新型コロナウイルスの急速な蔓延を通じて、人類は一瞬、終わりを見た――あるいは見つつある。終わりはこんなふうにやってくるのではないか、と。世界の終わり、人類自身の終わり、あるいは資本主義の終わりは……。現在、われわれの最も切実な問いは、こうであろう。この状況はいつ終わるの? 終わりと隣接しているこのような状況は、いつ終わりを迎えるのか? この問いに対する最も誠実な答えは、『これは終わらないだろう』である」と述べています。

「希望の前の絶望」として、大澤氏は「この状況がいつ終わるのか?」と問うとき、人は、まだその「終わりなき終わり」を否認し続けていると指摘し、「この運命を受け入れてはいないのだ。それも当然であろう。この『終わり』が終わらないのだとすれば、まったく希望がない、と言っているに等しいのだから。希望をもつためには、この終わりがいつか終わると想定しないわけにはいかない。だが、そうだろうか。終わりなき終わりを直視することは、希望をもてない、ということなのか。そうではない。あえて誤解を恐れずにいえば、ほんとうの希望をもつためには、むしろいったん絶望しなくてはならない。終わりをいったんはっきりと認めなくてはならない。逆説的な言い方になるが、真正の終わりを乗り越え、さらなる希望をもつ唯一の方法は、終わりの不可避性を受け入れることである」と述べます。

大澤氏がそのように考える根拠は、エリザベス・キューブラー・ロスが『死ぬ瞬間』で述べていることだといいます。この本によると、末期癌など死が確実な病を得ていることを告知された患者は、最終的に死の事実を受け入れ、覚悟を決めるまでに5つの精神のステージを歩みます。最初、患者は、事実を単純に拒否し、「否認」する(「そんなことが私の身に起こるはずがない」)。その後、「怒り」の段階(「どうして私がこんな目に合わなくてはならないんだ」)等を経て、最後の第5段階において、人は、死を真に「受容」します。キューブラー・ロスによると、死だけではなく、人生におけるさまざまな不幸や破局に対する態度においても――たとえば失業や破産や失恋などに関しても――、人は同じステップを歩むのです。

同じことは、現在のコロナ禍にも言えるのではないかとして、大澤氏は「この危機を乗り越えるためには――人新世というコンテクストの中でこの危機を乗り越えるためには――、われわれは、生活様式も社会構造も、そして(社会的に容認されている)テクノロジーに関しても、これまでの価値観や想定を否定するような、根本的な変更を必要とする。つまり、これまでの価値観を相対化するような精神的な境地に立つ必要がある。それをなしうるのは、キューブラー・ロスのいう第5の段階に達したときのみである。つまり、破局(終わりなき終わり)を不可避の運命として、いったんは完全に受け入れる必要がある」と述べています。

キューブラー・ロスの図式を適用したとき、実際のわたしたちは今、どのステージにいるのか。「否認」「怒り」に続く第3のステージ、ちょうど真ん中の段階にあたる「取引」が、わたしたちの現状です。これは、運命との取引によって、破局(死)の意味を小さくしたり、破局を延期できないか無駄にあがく段階です。大澤氏は、「現在、われわれは、在宅勤務の比率を増やすとか、できるだけマスクをつけるとか、食事中のおしゃべりを減らすとかといった程度の犠牲で手を打ってくれないか、と運命と交渉している最中だ。しかし、この程度のことで運命は譲歩してはくれないだろう。なぜならば、問題は、このウイルスだけではないからだ」と述べています。

「『ソフィーの選択』を超えてBIへ」では、大澤氏は、アラン・パクラ監督によって映画化された、ウイリアム・スタイロンの小説『ソフィーの選択』を取り上げます。同作では、主人公はこれ以上ないほど困難な選択を強いられます。第2次世界大戦中、ポーランドで反ナチス闘争にかかわったソフィーは、幼い2人の子供とともに強制収容所に送られました。アウシュヴィッツの駅で、彼女は、ナチスの将校から「どちらかの子を選べ。その子は救われるが、選ばれなかった子はただちにガス室に送られるだろう。あなたがどちらも選ばなかったときには、2人の子はともにガス室送りになる」と告げられます。どちらかの子だけを選ぶわけにはいきません。しかし、選ばないわけにもいきません。結局ソフィーは、2人のうちの1人を、女の子ではなく男の子の方を選ばざるをえませんでした。

大澤氏は、「感染の抑止か、経済活動か。これは、完全にソフィー的な選択である。両方を十分に満足させることができないことは、誰にでもわかる。あれか、これか。どちらかを選ばなくてはならない。感染の拡大速度がどの程度のときに、どのくらい経済活動をどのくらい制限すればよいのか」と述べています。いずれにせよ、徹底した感染の抑止と十分な経済活動が両立できないことは間違いありません。感染拡大の防止を優先させたときには、十分な経済活動ができないために不況が長引き、失業者が街に溢れることになります。大澤氏は、「われわれの現状は、ソフィーの選択よりは少しはましだ、と思う人もいるかもしれない。ソフィーの場合、どちらを選んでも、子の命を犠牲にするわけだが、いま私たちが直面しているのは、命か、経済的利害かの選択なのだから。となれば、多少の痛みがあっても前者をとるのは当たり前ではないか。しかし、これほどの経済活動の縮小は――すでに多くの人が主張しているように――やはり命に関わることだと言わざるをえない」と述べます。

『ソフィーの選択』の悲惨な結末が示していることは、ソフィーは結局、1人の子を犠牲にしてしまったことに由来するトラウマをこのような方法でしか解決できなかった、ということです。確かに、アウシュヴィッツの駅で彼女にはあれ以外の選択肢はありませんでした。誰もソフィーを責めることはできません。しかし、このことは彼女にとって慰めにならないとして、大澤氏は「『ソフィーの選択』は、ソフィーがあの選択をどれほど後悔し、それをどうやってやり直そうとして挫折したのか、ということについての物語として読む(観る)ことができる」と述べています。

「どちらも諦めない」として、大澤氏は「ソフィーが直面したような究極の選択を前にしたとき、われわれは諦めてはならない。つまり一方を取って、他方を犠牲にする、という選択に満足してはならない。何としてでも、どちらにも執着し、両方をとらなくてはならないのだ。目下の状況においては、それは何をすることを意味しているのか」と問いかけます。そして、「どんな政治家でも、その人がどんなイデオロギーを信奉していたとしても、右派であろうが左派であろうが、そうするほかない、というような方法がひとつだけある。それは何か。仕事を失った人、仕事を休まざるをえなかった人に、生きる上で必要な額にあたる金額を支援すること、これである。一方では、ときに、諸個人の自己隔離を含む感染症対策が、その個人の健康のためにも、また他の人々の健康のためにも、不可欠になる。他方で、経済に関しては、さしあたっては、通常の業務や労働ができなくてもよい。ただ、全員に、安全かつ安心で、そして人間らしい生活を送るに十分なだけの経済的な援助がなくてはならない。そうすれば、結局、ソフィーの選択の状況で、どちらの選択も断念せず、両方をとったことになる」と述べます。

さらに「BIへ」として、大澤氏は以下のように述べます。

「夥しい数の自殺者を出すような経済の破局を避けるためには、後先のことを考えずに、政府は、失職者や休業者が必要とする金額を保障し、支給していくほかない。日本政府だけではない。どこの国の政府もそうせざるをえない。リーマンショックのときには、多くの批判があっても、政府は、大企業や銀行を公的資金によって救済するしかなかった。今度は、政府は、公的資金で、零細企業や貧しい労働者・失業者をも救済しないわけにはいかない。このやり方が長期化するとどうなるか。ほとんど恒常化したときにはどうなるのか。それは、一般に『ベーシックインカム(基礎所得保障、BI)』呼ばれている政策に近づいていくだろう」

「健康も経済も――ただし別の経済へ」として、大澤氏は「国家という媒介を消し去ったときに、何が現れるのか。国家という媒介なしに、BI的な実践だけが残ったとしたら、そこに現れるものは何か。それこそ、人類が長いあいだ夢見たユートピアではないか。人はそれぞれ能力に応じて貢献し、必要に応じて取る。国家の代わりに出現するのは、要するに、このスローガンに実質を与える究極のコモンズ(共有物)である。われわれの労働の産物はすべて、原理的には、直接にコモンズに所属する。現在の困難に勇気をもって対決し、あえて不可能であるはずのものを選択すれば、こうしたユートピアへの長い道のりの最初の確実な一歩を踏み出すことができる。健康か、経済かと迫られれば、われわれは断じて両方をとろう。健康も、経済も。そうすれば、われわれは両方を得るだろう。ただし、その選択を通じて、経済は別の経済へと変わる。それは、キューブラー・ロスの第5段階において、死なるものを受け入れたとたん、死の意味が――ネガティヴなものからポジティヴなものへと――変容するのと同じである」と述べるのでした。

本書は非常に読み応えのある論考集で、わたしは作家としてコロナ後の世界を考える上で、また経営者としてコロナ後の経営戦略を立てる上で非常に参考になりました。やはり、じっくりと考えなければいけない問題に対しては、単なるインタビューへの回答などよりも、執筆された文章のほうが説得力があります。特に哲学者や社会学者の人々の筆が冴えていた印象ですが、コロナ禍という前代未聞の出来事は、ものを考える人々にとっては格好の材料になるのではないかと思いました。じつは、わたしもコロナ後の世界について考えることにワクワクしている自分に気づくことが多々あります。最後に、このブログ記事はおそらく歴代最長であることを告白しておきます。