- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.09.22

『コロナ後の世界を生きる』村上陽一郎(岩波新書)を読みました。「私たちの提言」というサブタイトルがついており、各界の第一人者24名がコロナ後の世界を生き抜くための指針を提言しています。

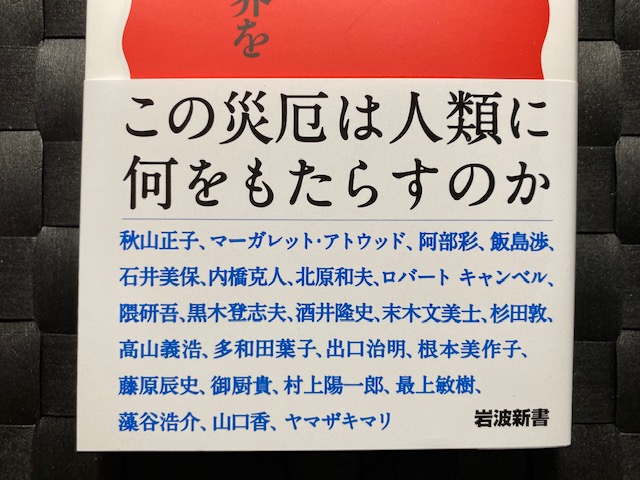

本書の帯

本書の帯

帯には「この災厄は人類に何をもたらすのか」と大書され、24名の発言者の名前が並んでいます。また、帯の裏には編者の言葉として、「今私たちは、未経験な状態のなかで、暗中模索している。しかし、ことは、今、この災禍をどう乗り越えるか、というところに留まらない。この災禍をどのように乗り越えたとしても、その次にやってくる社会は、今までとは違ったものにならざるを得ないだろう」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、「新型コロナのパンデミックをうけて、私たちはどのような時代に突入するのか。私たちを待ち受けているのは、いかなる世界なのか。コロナ禍によって照らしだされた社会の現実、その深層にある課題など、いま何を考えるべきなのか。コロナ後の世界を生き抜くための指針を、各界の第一人者二四名が提言する緊急出版企画」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「編者の言葉」

Ⅰ 危機の時代を見据える

藤原辰史 ◆ パンデミックを生きる指針

ーー歴史研究のアプローチ

北原和夫 ◆ 教育と学術の在り方の再考を

高山義浩 ◆ 新型コロナウイルスとの共存

ーー感染症に強い社会へ

黒木登志夫 ◆ 日本版CDCに必要なこと

村上陽一郎 ◆COVID-19から学べること

Ⅱ パンデミックに向き合う

飯島 渉 ◆ ロックダウンの下での「小さな歴史」

ヤマザキマリ ◆ 我々を試問するパンデミック

多和田葉子 ◆ ドイツの事情

ロバート キャンベル ◆ 「ウィズ」から捉える世界

根本美作子 ◆ 近さと遠さと新型コロナウイルス

Ⅲ コロナ禍と日本社会

御厨 貴 ◆ コロナが日本政治に投げかけたもの

阿部 彩 ◆ 緊急事態と平時で

異なる対応するのはやめよ

秋山正子 ◆ 訪問看護と相談の現場から

山口 香 ◆ スポーツ、五輪は、どう変わるのか

隈 研吾 ◆ コロナの後の都市と建築

Ⅳ コロナ禍のその先へ

最上敏樹 ◆ 世界隔離を終えるとき

出口治明 ◆ 人類史から考える

末木文美士 ◆ 終末論と希望

石井美保 ◆ センザンコウの警告

酒井隆史 ◆ 「危機のなかにこそ亀裂をみいだし、

集団的な生の様式について

深く考えてみなければならない」

杉田 敦 ◆ コロナと権力

藻谷浩介 ◆ 新型コロナウイルスで

変わらないもの・変わるもの

内橋克人 ◆ コロナ後の新たな社会像を求めて

マーガレット・アトウッド ◆ 堀を飛び越える

「編者の言葉」で、東京大学名誉教授(科学思想史・科学哲学専攻)の村上陽一郎氏は、「今私たちは、未経験な状態のなかで、暗中模索している。しかし、ことは、今、この災禍をどう乗り越えるか、というところに留まらない。この災禍をどのように乗り越えたとしても、その次にやってくる社会は、今までとは違ったものにならざるを得ないだろう。その社会を、少なくともこれまでのそれよりも、少しでも望ましいものにしていくためには、今私たちが実行している乗り越え方が、大きな意味を担っているはずである。その自覚の下で、私たちが、ベストな解決策でなくとも、ベターな解決策を実行するために、何が必要か」と述べています。

Ⅰ「危機の時代を見据える」の「パンデミックを生きる指針――歴史研究のアプローチ」では、京都大学人文科学研究所准教授(農業史)の藤原辰史氏が「起こりうる事態を冷静に考える」として、「人間という頭でっかちな動物は、目の前の輪郭のはっきりした危機よりも、遠くの輪郭のぼやけた希望にすがりたくなる癖がある。だから、自分はきっとウイルスに感染しない、自分はそれによって死なない、職場や学校は閉鎖しない、あの国の致死率はこの国ではありえない、と多くの人たちが楽観しがちである。私もまた、その傾向を持つ人間のひとりである」と述べています。

また、第一次世界大戦は1914年の夏に始まり1918年の秋まで続きましたが、開戦時にドイツ皇帝ヴィルヘルム2世はクリスマスまでには終わると国民に約束しました。第二次世界大戦では、日本の勝利に終わると大本営は国民に繰り返し語っていました。このような為政者の楽観と空威張りを、マスコミが垂れ流し、政府に反対してきた人たちでさえ、かなりの割合で信じていたことは、歴史の冷酷な事実であるとして、藤原氏は「ペストの猛威、30年戦争、リスボンの大震災、ナポレオン戦争、アイルランドのジャガイモ飢饉、コレラやペストや結核の蔓延、第一次世界大戦、スペイン風邪、ウクライナ飢饉、第二次世界大戦、チェルノブイリ原発事故、東京電力の原発事故、毎年のように人びとを襲う台風、水害、地震。世界史は生命の危機であふれている。いずれにしても甚大な危機が到来したとき、現実の進行はいつも希望を冷酷に打ち砕いてきた。とりわけ大本営発表にならされてきた日本では、為政者たちが配信する安易な希望論や道徳論や精神論(撤退ではなく転進と表現するようなごまかしなど)が、人を酔わせて判断能力を鈍らせる安酒にすぎないことは、歴史的には常識である。その程度の希望なら抱かない方が安全とさえ言える」と述べています。

「スペイン風邪の教訓」として、藤原氏はスパニッシュ・インフルエンザの過去は、現在を生きる私たちに対して教訓を提示していると述べます。クロスビーの『史上最悪のインフルエンザ――忘れられたパンデミック』を参考にして、その教訓を藤原氏は以下のようにまとめます。第1に、感染症の流行は1回では終わらない可能性があること。第2に、体調が悪いと感じたとき、無理をしたり、無理をさせたりすることが、スパニッシュ・インフルエンザの蔓延をより広げ、より病状を悪化させたこと。第3に、医療従事者に対するケアがおろそかになってはならないこと。第4に、政府が戦争遂行のために世界への情報提供を制限し、マスコミもそれにしたがっていたこと。

第5に、スパニッシュ・インフルエンザは、第一次世界大戦の死者数よりも多くの死者を出したにもかかわらず、後年の歴史叙述からも、人びとの記憶からも消えてしまったこと。それゆえに、歴史的な検証が十分になされなかったこと。新型コロナウイルスが収束した後の世界でも同じことにならぬよう、きちんとデータを残し、歴史的に検証できるようにしなければならないこと。第6に、政府も民衆も、しばしば感情によって理性が曇らされること。第7に、アメリカでは清掃業者がインフルエンザにかかり、ゴミ収集車が動けなくなり、町中にゴミがたまったこと。もちろん、それは都市の衛生状況を悪化させること。医療崩壊ももちろん避けたいが、清掃崩壊も危険であること。第8に、為政者や官僚にも感染者が増え、行政手続きが滞る可能性があること。藤原氏は、「たとえば、当時のアメリカの大統領ウッドロウ・ウィルソンも感染者の1人である。彼が英仏伊と4ヵ国対談の最中に39.4度の発熱で倒れ、病院に入院している間、会議の流れが大きく変わり、ドイツへの懲罰的なヴェルサイユ条約の方向性が決まってしまった」と述べています。

「教育と学術の在り方の再考を」では、東京工業大学名誉教授(理論物理学)の北原和夫氏が、「借り物で動いている経済」として、コロナ禍で見えてきた状況に、日本の経済が賃料と借金という借り物の連鎖で動いていることを指摘し、以下のように述べています。

「感染拡大を防ぐために、多くの飲食店などが休業もしくは短時間営業で苦境に立たされている。なぜ苦境かというと、もちろん客が来なくなって収入ゼロということもあるが、店の賃料が重くのしかかっているというのである。賃料は、営業利益が有る無しにかかわらず負担となってくる。聞くところによると、家主さん自身もまた資産の維持や建設で借金を抱えているという。つまり、事業で得た儲けが利潤なのではなく、事業で得た儲けから賃料や借金を引いたものが利潤となる仕組みなので、儲けがなくなればマイナスの出費となるということなのである」

続けて、北原氏は「古典的な考え方からすると、事業を行って儲けが出たらそれを使って事業を拡大するのであれば、儲けがゼロでもそれ以上に負債が増えることはない。ところが現代では、負債の連鎖の中で事業が行われているということなのだ。いわば綱渡りで物事が動いている。そうなると、失われた事業の儲けを補填するというだけでなく、賃料や借金という負債に対しても公的機関が支援しないと経済が破綻するという仕組みになってきているのである」と述べます。

また、「コロナ対策は証拠に基づく政策(evidence-based policy)であったのか」として、北原氏は「2000年頃だったと思われるが、狂牛病が世界的に蔓延したとき、多くの国ではサンプリングの調査を行って、そこで感染した牛が見つからなければ安全としていたとき、日本政府は全頭検査を実施したのであった。それは牛肉の安全性を完璧にするという考え方であったと思われる。ところが、今回のコロナ禍においては、まずPCR検査に対してハードルを設けた。かつて牛には全頭検査をしながら、人には全員検査をしないという政策に、私は違和感を覚えた」と述べています。わたしも同感です。そこには、東京五輪開催というバイアスがかかっていたように思えてなりません。

「新型コロナウイルスとの共存――感染症に強い社会へ」では、沖縄県立中部病院感染症内科の地域ケア科副部長の高山義浩氏が、「利他主義に基づく連帯を築く」として、「2020年は大きな変化の年になるだろう。大切なことは、この流れを止めないことだ。新型コロナウイルスの被害状況は、人種や貧富における格差の問題を浮き彫りにした。健康格差、デジタル格差、アクセス格差……アメリカから世界へと抗議デモが連鎖している。世界でも、日本でも、パンデミックは『目覚まし時計』の役割を果たしている。感染症から社会を守るため、私たちは、利他主義に基づく連帯を築いておく必要がある。そうした準備を果たすことなく、ワクチンの優先順位を決定したり、治療薬の奪い合いを始めてしまうと、分断と憎悪の引き金をひくことにもなりかねない。その意味で、残された時間は限られている」と述べています。

「COVID-19から学べること」では、村上陽一郎氏が「14世紀半ば近く、全世界に蔓延したペストは、歴史上『黒死病』の名で記録されるが、このとき、病原体のような概念は一切存在しなかった。病因説としては、大気の汚染(瘴気説と呼ばれる)や、星の位置からの影響しかあり得なかった。因みに『影響』という言葉を使ったが、まさしくそれが原因でもあった。というのは、星々から地上に『流入する』(in-fluentia)何ものかが、人間に『影響』(influence)を及ぼすからである。もう1つ付け加えればヨーロッパ語の『インフルエンザ』もまた、この言葉に直接負っている。さて、それはそれとして、しかし、何かが人から人に伝わるという事実は誰の目にも明らかであった。病因説としては、『伝染』という概念はないにもかかわらず、すでにこのとき、ペストが猖獗を極めている地域から入港する船は、『40日間』港外に留め置かれる、という処置が生まれている。40日を表す語が、今ヨーロッパ語では〈quarantine〉として、検疫や隔離の意味で使われている」と述べています。

一条真也の読書館『死ねない時代の哲学』で紹介した著書のある村上氏は、COVID-19による未来社会の展望を拓こうと試みます。そして、1つのポイントは、今の社会は死を遠くに置きすぎていないかという点であるとし、「例えば、ある1人の喜劇タレント(と呼んでおくが)がCOVID-19の犠牲になったことが、まるで天変地異、大災害が起きたように、連日大きな時間を割いて報道される。彼の死を悼むことにおいて人後に落ちないとは言え、我々は、類例を見ない超高齢化社会にいる。そして超高齢化社会とは、その成員の相当数が、常に死と隣り合わせに生きている社会である。私たちは、そのことを今度の災厄で学んでもよいのではないか」と述べています。

17世紀のイギリス全土で、ペストが流行した際、ケンブリッジの学生だったニュートンは、大学が休校になったために、故郷のウールスソープに戻って蟄居していた間に、彼の、現在でいう物理学的な仕事の基礎をほとんど、完成したという故事があるとか。ニュートンの「強制された休暇」とか、「創造的休暇」などと呼ばれていますが、村上氏は「社会が未曽有の危機に立たされたとき、その中から、次の時代をリードするような新しい芽が生まれてくる事例、と評するには、個人的に過ぎるかもしれないが、1つの教訓にできるかもしれない」と述べます。

さらに村上氏は、「今日の社会に必要な理念の1つ、それも重要なそれは『寛容』ではないか。例えば為政者の場合、こうした非常時の事後評価に常に付きまとうディレンマがある。それは『あのときなすべきでなかったことをした』と『あのときなすべきであったことをしなかった』という肢の間に起こるディレンマである。それに対して、私たちは、厳しい批判をぶつけがちである。正当な吟味による批判がなければ、社会は前に進めないが、しかし、そこには『寛容』が求められるのでもある。為政者は上のディレンマに基づくいわれのない非難をも受け入れる寛容さが必要である。評価する側にも、人間は常に『ベスト』の選択肢を選ぶことのできる存在ではないことへの理解が必要とされるだろう」と述べています。

そして村上氏は「その意味で、私は、『寛容』の定義の1つとして、人間が判断し行動するとき、『ベター』と思われる選択肢を探すべきであって、『ベスト』のそれを求めるべきではない、というルールを認めることである、と書いておきたい。今回のヴィルス禍によって、社会のなかに少しでも、こうした『寛容』を受け容れる余地が広がるとすれば、不幸中の幸いではなかろうか」と述べるのでした。わたしは、このくだりを一条真也の真ハートフル・ブログ「安倍首相の辞任表明に思う」の中で引用しました。じつは、本書はやたらと安倍政権批判の発言が多いのですが、中には新型コロナウイルスよりも完全に安倍政権批判がメインテーマになっている人もいて辟易としました。本書の編者である村上氏はそのような発言者を諫める意図があって、この達意の文章を書いたような気がします。

Ⅱ「パンデミックに向き合う」の「ロックダウン下の『小さな歴史』」では、青山学院大学文学部教授(医療社会史)の飯島渉氏が、「中国における大規模なロックダウン」として、以下のように述べています。

「今回の状況がやっかいなのは、新型コロナ・ウイルス(SARS-CoV-2)を原因とする感染症(COVID-19)が未知の感染症(新興感染症)だったからである。つまり、症状もわからないことが多いし、治療薬もなければ、ワクチンもない。そのため、各国が共通してとったのは、私たちが行動を変容させ、ウイルスとの接触の機会を減らし感染の拡大を防ぐという公衆衛生的な対策であった。たいへんに古典的、しかし、それしか対策がなかった」

この対策は、人間の本源的欲求である、集まって一緒にご飯を食べ、会話を楽しみ、そして、さまざまなモノを生産し、売りさばき、こうした活動を時には国境も越えて行うことを制限するものであるとして、飯島氏は「個人的には、外国も含め旅行ができないのがつらい。インフルエンザが流行すると、学校を休校にするなどの措置はこれまでにも行われてきた。しかしそれを、都市を単位として、また国家を単位として大規模に実施するということはこれまでなかった」と述べています。

さらに飯島氏は、「『感染症の揺り籠(Disease Pool)』としての中国」として、「新興感染症の流行は、歴史上、たびたび起きている。20世紀を象徴する感染症であるインフルエンザ(スペイン風邪)やHIV/AIDSもそうである。これを人類史から見れば、1万年前からはじまった農業によって森林を切り拓き、野生動物を家畜化したこと、そして、人々が集住して生活する都市化という基本的なトレンドがパンデミックの背景にある。今後も、別の新興感染症の発生は避けられない」と述べるのでした。

「『ウィズ』から捉える世界」では、国文学研究資料館館長で東京大学名誉教授(日本近世・近代文学専攻)のロバート・キャンベル氏が、「コロナ禍は時間の災害」として、「新型コロナウイルスの感染拡大は、他の災害と違って、すぐに体に何か異変が起きたり、傷がついたりするわけではありません。水害や火災のように住空間が破壊されたり、奪われたりすることもない。そうした具体的な恐怖を感じづらいのです。たとえば、地震は、目に見えて色々な物を揺らしたり壊したりするから、被災地にいなくても私たちの感覚に直接訴えるものがある。瓦礫と避難所の映像が流れると、そのつど心を寄せ、あるいは慄然とさせられる。しかし、ウイルス感染で覚える恐怖は、それとはまるで違います。感染した当事者やその家族、接触者などであれば別ですが、それ以外の人には、共有されにくい性質があります」と述べています。

また、ウイルス感染が街を覆う日々の中で、自らの命を時間の流れとして実感する瞬間が何度もあったとして、キャンベル氏は「ニュースを見ながらその流れが進んだり、また堰き止められたりするような不安なうねりを覚えたこともあります。何も空間が変わるわけでもないし、すぐに何かが自分に起こるわけでもない。それでも、コロナウイルスの蔓延は、私たちから、確実に少しずつ何かを奪い去っていきます。疫病は、瞬時に流れを堰き止め、壊し、世界を荒涼とした景色に激変させるものではない。その代わりに、ものごと、やがて自分の何かをも元へ戻れない形へと変質させてしまう。新型コロナの感染拡大は、時間の災害なのだと感じています」と述べるのでした。

Ⅲ「コロナ禍と日本社会」の「コロナが日本政治に投げかけたもの」では、東京大学先端科学技術研究センターフェローで、東京大学・東京都立大学名誉教授(日本政治史)の御厨貴氏が、「天皇の存在感」として、「平成の時代から令和に変わったわけです。しかも天皇の生前退位という、近代150年の歴史の中で初めての出来事があった。それに若干関係した者として言いますと、非常にうまい時期にバトンタッチできたと思います。ただ、それに対する反動のような形でこれだけのコロナ災害がやってきたわけですから、もっと以前のどこかの段階で、新しい令和の天皇として、これからどうしていったらいいかということに関しての天皇メッセージを出すべきだったという気がします。『いま心を痛めておられます』と宮内庁が代弁していう話ではなく、ご本人が出てきて、国民の前にその姿をあらわして自分の言葉で国民に対して、この未曽有の事態に対してどうしていったらいいのかということを、天皇の言葉、あるいは皇后の言葉で語るべきです」と述べています。

また、御厨氏は「前の天皇は、まさにそれをしたわけです。東日本大震災のあとにビデオメッセージを流した。ところどころできちんと、自分たちの政治観、『こうあるべき』ということを語っていました。いまの天皇は、非常に真面目な方だというのはわかるし、恐らく、宮内庁の慎重論に抑えられているとは思うけれども、即位の大礼や正殿の儀、パレードなどで、あれだけ多くの国民に関心を持たれたのは、ご自身が出て来て、それを国民が確認するということがあったからです。今回もぜひメッセージを出してもらいたいと思います。やはり、天皇のメッセージというのは、内閣総理大臣のメッセージとは違うのです。イギリスのジョンソン首相が何か言うより、エリザベス女王が言う方がすごく大きいのと同じです。いままで天皇陛下を見てきた私の強い気持ちではあります」と述べます。この御厨氏の意見には全面的に賛成です。「よくぞ言ってくれた」という思いです。

「訪問看護と相談の現場から」では、白十字訪問看護ステーション統括所長の秋山正子氏が、「新型コロナウイルスとともに生きる」として、「リモート会議で家にいるのが増えたことにより、地域の居場所を早い段階から考え始めた人も出てきました。いまは、まだ介護を受ける世代ではないですが、将来のことを考えるきっかけになったようで、このまま年齢を重ねて、家族と過ごすその先に、老いや死があることをなんとなく考えるようになったと語る壮年期の男性にも出会いました。もっと地域のことを知らなければ、これからは自分が困ると感じてボランティアデビューをするにはどうしたらよいかなど真剣に考えたというのです。これも新しい動きかもしれません」と述べます。

「スポーツ、五輪はどう変わるのか」では、筑波大学体育系教授で日本オリンピック委員会理事の山口香氏が、「持続可能な五輪への歩み」として、「1896年に第1回アテネ大会が開催されて以来、100年以上の歴史を持つ近代五輪だが、この先の100年を考えると持続可能な大会だろうか。世界平和の実現に貢献するという理念はもっともだが、理念以上に優先されるものが透けて見える。アスリートファーストという言葉も空虚さを増している。『猛暑の7~8月にしか開催できないのはなぜか』、『決勝の時間が開催国のゴールデンタイムではなく朝に設定されるのはなぜか』、『全ての決定権がIOCにあるのはなぜか』など、あげればキリがないほどの疑問がある」と述べています。

さらに山口氏は、「いずれの答えもアスリートファーストの観点ではないことは明白である。真の問いは、マネーファーストとも言われる五輪の本質に気がつきながらも続けていく価値があるのかということだろう。各競技は世界選手権やW杯を開催しており、五輪がなければならない価値はなんであるのかを説明できなければならない」と述べるのですが、まったく同感です。84年柔道女子世界選手権優勝、88年ソウル五輪銅メダルという実績のある山口氏の言葉だけに、強い説得力がありますね。

「コロナ後の都市と建築」では、建築家の隈研吾氏が「疫病は、都市や建築を、何度も大きく転換させ、作り変えてきた。歴史を振り返ってみても、ペストによって、中世の密集した街と狭い路地は嫌われ、ルネサンスの整然とした都市と、幾何学が支配する大ぶりな建築が生まれた。では、今、コロナの後に、われわれは、どのような都市を作り、どのような建築を作らなければいけないのだろうか」と述べています。

「ハコからの脱却」として、隈氏は、「ひとつのテーマは、ハコからの脱却である。20世紀に、人々はハコに閉じ込められた。ハコの中で仕事をする方が効率がいいとされて、超高層ビルに代表される大きなオフィスビルや大工場に、一定時間閉じ込められて、働かされた。そのハコに出勤し、帰宅するために、再び鉄のハコに閉じ込められ、密を強要された。大きなハコで働き、通勤する人が、この世紀にはエリートとされた。そして都市はハコに埋め尽くされ、ハコとハコとの隙間も、鉄のハコの移動のための空間でしかなかった。この世紀は『自由の世紀』ともいわれたが、人々暮らしを見る限り、ハコに閉じ込めらた人々は、自由からは遠い存在に見えた」と述べます。

ハコの文明はすなわち、空調文明でもありました。それは同時に石油文明でもありました。隈氏は、「安い化石燃料を燃やすことで、ハコが成立していたが、このシステムが長くは続かないことに、人々は気づき始めていた。しかし、ハコを出ようとは誰も思わなかった。ハコは作り続けられていたし、より大きなハコが企業や都市のレベルを示すことだとみなされ、進んでいると考えられていた。そのような時に、コロナがやってきて、政府から、不要不急の時以外はハコに行くなといわれたわけである。ハコからの脱却は、室内からの脱却ということでもある。僕はこれを、もう一回外を歩くことだと理解した。都市計画では、コンパクトシティということが、叫ばれはじめていた」と述べています。

「ホールの距離論」として、新型コロナウイルス感染防止のために「最低2メートルの距離をとりなさい」と繰り返し注意が喚起されたことについて、隈氏はエドワード・ホールの『かくれた次元』(1966)という本を取り上げます。人間と人間との距離について書かれた名著ですが、「ホール自身は文化人類学者であるが、この本のおもしろさは、動物同士の距離――敵からの逃走距離、仲間とコミュニケーションを行う際の距離――のスタディから論を始めていることである。生と死の境に立たされて、われわれは自分達が動物であることと向き合わされ、動物として、他の個体との距離に神経をとがらせている」と述べます。

動物個体距離から説き起こすホールの論は説得力があるとして、隈氏は「距離をパラメーターにして人間関係論が始まるのであるが、その研究の新しさと重要性を強調するために、ホールはその研究の方法をプロクセミックス(proxemics)と呼んだ。『かくれた次元』というタイトルも意味深であり、空間は通常3次と定義されるが、その空間の中に1つ、ベンチなり、彫刻を置けば、そこに別の次元を加えることができるという指摘は、一次元、二次元、三次元、という、人間が考えだした三分類の貧しさ、粗雑さを暴き出している」と述べるのでした。

Ⅳ「コロナ禍のその先へ」の「世界隔離を終えるとき」では、早稲田大学教授、国際基督教大学名誉教授(国際法、国際機構論)の最上敏樹氏が、《境界》というものの不自然さあるいは非機能性を取り上げ、「新型コロナウイルスがこの地球の大部分を襲った。ウイルスは国境とは無縁だが、それに対抗する人間のほうは国境で区切られた主権的国民国家ごとに対処する。つまり、『ボーダーレス』な脅威に対し『ボーダーフル』な対応をしているのだ」と述べています。

国外の友人たちと頻繁にテレビ会議を開くが、ことコロナに関しては、各国の友人たちがすべて同じ闘いのさなかにあることを肌で感じるという最上氏は「常日頃、共通の関心事を討議してはいたが、同じ境遇に置かれていると実感したことは一度もなかった。このつながりは、たんにインターネットによる機械的なつながりを超えた、深い精神的連帯である。これを来るべき世界のための資本にしよう」と述べるのでした。

「人類史から考える」では、立命館アジア太平洋大学(APU)学長で、ライフネット生命保険株式会社創業者の出口治明氏が、「全世界が直面している課題」として、「コロナウイルスの問題は、リチャード・ドーキンスが述べているように、自然現象です。ウイルスは何十億年も前から生きてきた存在です。ホモサピエンスの20数万年とは比較になりません。ですから、パンデミックが人類の歴史のなかでアトランダムに起こることは避けられません」と述べています。

全世界が直面している課題は共通して3つあるという出口氏は、「1つは、ウイルスは人を乗り物にしているわけですから、感染を避けるために、ステイ・ホームを要請する、というのは真っ当な政策だということです。人との接触がなければウイルスは移動できなくなります。ワクチンや治療薬が見つかるまでは、ステイ・ホーム以外の方策はありません。2番目として、そのステイ・ホームが可能になるのはエッセンシャル・ワーカーといわれる人たちが働いてくれているからです。3番目の問題は、ステイ・ホームは、ほとんどの人にとっては収入減になってしまうということです。そういう中で誰が一番ダメージを受けるかといえば、パートやアルバイトなどの社会的弱者であることは明らかです。その弱者に対して所得の再分配政策をどのように短期間で設計、実施できるかということを、いま各国が競っているのです」と述べています。

「3つの課題から何が示唆されるか」として、出口氏は「この3つの課題は全人類共通の課題です。各国の政府の首脳がいろいろと市民に語りかけ、いろいろな政策をやっている。それがSNSで全世界に報道されるわけです。世界中の指導者が同時に比較され、有事の際にはリーダーの存在がいかに重要かということがみんなにもわかった。だから、市民の政治に対する意識や関心が高まるかもしれません」と述べます。『サピエンス全史』を書いたユヴァル・ノア・ハラリは、3月15日付の『TIME』誌に寄稿した文章(原題:In the Battle Against Coronavirus,Humanity Lacks Leadership)の中で、「ハイレベルのグローバルな信頼と連帯がコロナに勝つ唯一の道だ」と書きました。

コロナは全世界共通の敵ですから、共通の敵に対してバラバラに闘って勝てるはずがないとして、出口氏は「瞬間的にはナショナリズムが燃え盛って国内回帰の動きはあるかもしれませんが、冷静に考えれば、やはり世界が連帯してコラボレーションしているからこそ金融市場の崩壊もこの程度で食い止められているわけです。これはハラリがいうように、全人類が同じ課題に直面しているわけですから、お互いを信頼して連帯する。お互いの思いやり以外にコロナに勝てる方法はないのです。だから、短期的にはグローバリゼーションの動きがとまるとしても、中長期的に見たら、むしろこの機会にお互いがグローバルに依存していることが改めてよくわかるようになったので、僕はグローバリゼーションの動きは止まることはないと思っています」と述べます。

「パンデミックが生み出したもの」として、出口氏は今回のパンデミックを過去のそれと比較します。詳細な記憶が残るようになってから現在まで、大きなパンデミックは3回起きています。1つは14世紀のペストです。ペストは結局何を生んだかといえば、ルネサンスを生みました。出口氏は、「『メメント・モリ(me-mento mori 死を忘れるな)』、死のことばかり思っていても、いくら敬虔になっても神様は助けてくれない。それだったら『カルペ・ディエム(Carpe diem その日の花を摘め)』ということで、人間を大事にしよう、と。それがルネサンスを生んだのです。イタリアで生まれたルネサンスは、やがてヨーロッパ中に広がりました。グローバリゼーションが加速されたわけです」と述べます。

その次の大きいパンデミックは、15世紀にコロン(コロンブス)が新大陸に到達し、ヨーロッパとアメリカの間で交易が盛んになった、いわゆるコロン交換をきっかけにして起きたパンデミックです。出口氏は、「新大陸にヨーロッパ人を通して感染症がもちこまれました。旧大陸の病原菌に対して全く免疫を持たない新大陸の人々の9割以上がこれで死に絶えたわけです。でも、これも最終的には、コロン交換によって、世界的に見ればものすごく大きな犠牲の上にグローバリゼーションが進展して、ジャガイモとかトウモロコシとかサツマイモとか、いろいろな食料が均霑して世界は豊かになったわけです」と述べます。

3番目のパンデミックは、1918年のスペイン風邪です。スペイン風邪は何を生んだかといえば、第一次世界大戦を終わらせました。出口氏は、「およそ5000万人がスペイン風邪で死んだといわれていますから、第一次世界大戦の戦死者よりもはるかに多い。これはスペイン風邪と呼んでいますが、そもそもはアメリカがヨーロッパに持ち込んだものです。このスペイン風邪で人がバタバタ死んでいくのを見て、戦争なんかしている場合じゃないということになって、何を生んだかといえば、国際連盟を生み、各国は仲良くやっていこうということになったわけです」と述べます。

ただ、出口氏は「これは歴史が示しているように、フランスのクレマンソーが、ドイツ憎しで日本のいまの現状に直したら赤ちゃんまで含めて国民1人あたり1000万円相当の巨額の賠償をドイツに課したために、結果としてヒトラーの台頭を許して第二次世界大戦に至りました」とも述べます。しかし、少なくともスペイン風邪はまず第一次世界大戦を終わらせ、次に国際協調路線を生み出したことは事実であり、出口氏は「過去3度のパンデミックは全てグローバリゼーションを加速し、国際協調を生み出しているのです。当たり前のことですが、人類は結局、パンデミックを乗り越えて次のステージを切り開いてきたのです」と述べるのでした。

「終末論と希望」では、東京大学名誉教授(日本思想史・仏教学専攻)の末木文美士氏が「死者」の問題を取り上げ、「死者の問題は、近代的世界観においてまったく無視されていたが、東日本大震災以後、急速に避けて通れない問題として浮上した。今回は、感染者の急速な悪化死亡や、死亡した際の葬儀の困難が問題となっている。死者をどのように世界観の中に位置づけるかは、すでに他で論じたので(『冥顕の哲学1 死者と菩薩の倫理学』ぷねうま舎、2018)、これ以上立ち入らない。1つだけ補足しておきたいのは、過去の死者とともに、未来のいまだ生れざる者との関わりである。近代的世界観は現世だけを問題とするので、過去の死者が切り捨てられると同様に、未来のいまだ生れざる者との関係も議論できない。そうなると、結末論と言っても、私が生きている間に終末に至るのは、かなり可能性が低いから、議論する意味はないことになる。死後に人類に終末が訪れようとも、それはどうでもよいことになってしまう。だが、それで済ませられるであろうか」と述べています。

死者との関わりが生者にとって不可欠なのと同様に、今度は自らの死後に生まれる者たちとの関係が問われなければならないとして、末木氏は「自らは死しても、その後の世界の人たちの存続や苦難に目をつぶり、放置することは許されない。放射能であれ、ウイルスであれ、地球環境であれ、今日のツケをどんどん先回しして済ませてよいはずがない。だが、実際にはどうだろうか。未来への負債は確実に増える一方ではないのか。こうして今や、死後の責任、あるいは死者としての責任が新たに問われることになる。今、綻びを繕って一時しのぎをして済む問題ではない。自らの死後の世界でも確実に持続できる長期的な展望が不可欠となる。人類が成長期を過ぎたとしても、むしろだからこそ、ひたむきに進んできた成長期には味わえなかった豊かで満ち足りた日々が可能になるのではないのか。それをいまだ生れざる未来の者たちに遺していくことが、今の生者の責任ではないだろうか」と述べるのでした。

「センザンコウの警告」では、文化人類学者で京都大学人文科学研究所准教授の石井美保氏が「脆弱な境界」として、「たとえば私の調査地である南インドの村で、人びとがやりとりに際してもっとも気を遣っていた相手は、トラやヘビといった野生動物の霊を含む神霊たちであった。神霊のもつ野生の力は人間にとって危険であると同時に、土地や村の再生産を可能にする豊饒性に満ちている。それは人びとを生かしもし、殺しもする。だから村人たちは儀礼の中で、憑坐に憑依した神霊に供物を捧げてその力を慰撫し、力の一部を受け取ったのちに、ふたたび野生の領域に送り返す。同様に、村ではマーリと呼ばれる天然痘の女神もまた、祭祀の対象となっていた。村人たちは女神に供犠を捧げ、その恐るべき力を慰撫し、鎮めようとする」と述べています。

「コロナと権力」では、法政大学教授(政治理論)の杉田敦氏が、「感染症対策と権力の技術」として、「ミシェル・フーコーは権力について考える際に、しばしば感染症の歴史に言及した。彼の整理によれば、古代以来、代表的な疫病とされたハンセン病については、感染力が弱いので、発見された感染者を隔離する対策がとられた。ところが中世に大流行したペストはより感染力が強く、感染者を見つけた時にはすでに周囲に感染が広がっているので、発見された感染者を隔離するだけでは済まず、空間を区切って感染状況を把握し、感染地域を封鎖する検疫という技術が用いられることになった」と述べています。

その後、天然痘などのウイルスは、さらに感染力が強いので、もはや検疫では対応ができなくなり、統計的なアプローチが採用されました。杉田氏は、「すなわち、人口全体を対象として、その感染状況を数値的に把握し、死亡率を下げるような対策などを行う。しかもその際に実施されるワクチン接種とは、感染を妨げるのではなく、逆に、感染を広げることで免疫を確立するというやり方であり、感染を止めるというそれまでの考え方を根本から覆すものであった。フーコーは、感染力の違いに応じたこの3つの感染症対策が、それぞれ異なる権力のあり方に対応すると考えた。すなわち、何かを禁止する『法』の権力、個人の行動を変える『規律』の権力、そして人口全体にはたらきかける『統治』の権力である」と述べます。

中国、韓国、ベトナム、シンガポールなどを中心に行われて一定の成果を上げた、感染経路追跡という手法があります。携帯電話の情報や市中にはりめぐらされた監視カメラ網などを駆使して、人の動きを把握し、感染者をあぶり出して隔離するのですが、杉田氏は「これは、現代的な技術を用いているので、一見したところ新しく見えるが、フーコーの整理との関係でとらえ直せば、やり方としては古典的な検疫の一環であることがわかる」と述べます。

他方、スウェーデンは独自路線を採用しました。それは集団免疫獲得路線であり、人口の相当部分までの感染拡大をあえて許容することで、免疫獲得者を増やして収束させるという戦略であるとして、杉田氏は「フーコーの整理に照らせば、ワクチン接種と同様に、ウイルスの時代に即した『統治』の技法であると言える。ただ、安全に感染させることができるワクチンの場合と異なり、ウイルスそのものの感染による集団免疫路線には多くの犠牲が伴う。高齢者を中心に数万人から数十万人の死を覚悟して社会全体の利益を図るというのは、現代社会においてはなかなか受け入れにくい決断である。福祉国家スウェーデンでのこうした選択は興味深い(福祉国家「にもかかわらず」なのか、福祉国家「ゆえ」なのか)」と述べるのでした。

「新型コロナウイルスで変わらないもの・変わるもの」では、(株)日本総合研究所調査部主席研究員の藻谷浩介氏が「コロナ禍は日本を変えるのか?」として、「変革」が、実は「伝統回帰」であったという見方を、日本史上の実例から説明します。藻谷氏は、「たとえば太閤検地→版籍奉還・廃藩置県→華族廃止と農地改革という順番で進んだ土地制度改革。荘園制度の下で形成された、多様な地主層が絡む利権構造が、ゆっくりと解体されたのだが、これは『自作農中心の村落共同体による営農』という、古来の基本への回帰だった。日本国憲法の平和主義や天皇象徴制も、日本伝統の対外緊張回避・絶対権力者忌避への回帰である。帝国主義列強の圧迫に過剰反応して、天武天皇を最後に陣頭に立たなかった天皇に軍服を着せ、身の丈を超えた軍事重視と対外侵略に走った戦前の方が、伝統に大きく背いていた。これらの変革は、日本を変えたのではなく、元に戻す方向に作用したのだ。ということなので、今回のコロナ禍で日本が変わるとすれば、それは伝統を外れて一方向に走り過ぎた部分を、伝統回帰へと是正する動きなのではないかと、筆者は考える」と述べています。

「コロナ後の新たな社会像を求めて」では、経済評論家の内橋克人氏が「『生存条件』優位型社会へ」として、「『グローバル化追随』を『改革』という言葉にスリ替え、本来、国家として整備しておくべき強靭な防波堤を自らの手でせっせと内側から切り崩してきた。それが歴代政権の置き土産であり、構造改革を叫び続けた過去の政権の正体であった。そして何よりも安倍政権がその極地を行く。コロナ禍が暴き出した『不均衡国家』の現実を凝視すべき時がきているのだ」として、以下の3つの点を指摘します。第1に「労働の解体」がコロナ禍を機に噴き出したこと。第2に、「均衡ある国土の発展という理念の放棄」。第3に、「所得移転の構造化」。こうしてグローバルズ(日本型多国籍企業)に政策支援は集中し、ローカルズ(地域密着企業)との間に天文学的格差を生む結果がもたらされたといいます。

3つの「構造問題」はコロナ禍を経て、なおも日を追って深化し続けているとして、内橋氏は「最後に。気を強く持ち、希望を捨てないこと。堀は飛び越えられる! たしかに私たちは今、恐ろしく、そして不快な時間を過ごしている。多くの人が亡くなり、あるいは仕事を失っている。危なっかしいながらも、何とか自分の人生を支配しているというこれまでの感覚すら失いつつある。けれども、今のあなたが病気にかかっていないのなら――幼い子どもを抱え、家族の心配で頭がいっぱいだとしても――実際のところ、かなり恵まれていると言うべきだろう」と述べるのでした。

本書は24人の発言が玉石混交の感もありますが、専門家が各分野から「新型コロナウイルスで社会がどう変わるか」を考察しており、勉強になりました。