- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1878 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『ケンドー・ナガサキ自伝』 桜田一男著(辰巳出版)

2020.05.17

『ケンドー・ナガサキ自伝』桜田一男著(辰巳出版)をご紹介いたします。今年1月12日に71歳で亡くなった著者の自伝です。昭和のプロレス界が生んだ名ヒールにして、現役時代に「喧嘩をさせたら最強」と噂された”剣道鬼”ケンドー・ナガサキがレスラー人生を総括する初の本格的自叙伝です。

著者は1948年9月26日、北海道網走市出身。身長188cm、体重120kg。中学卒業後、大相撲・立浪部屋に入門。1971年に日本プロレスへ入門。同年6月27日に戸口正徳戦でデビュー。日プロ崩壊後、全日本プロレスに合流。76年から海外遠征に出発し、81年にケンドー・ナガサキに変身。90年にSWS旗揚げに参画し、その後はNOW、大日本プロレスなどを渡り歩きました。

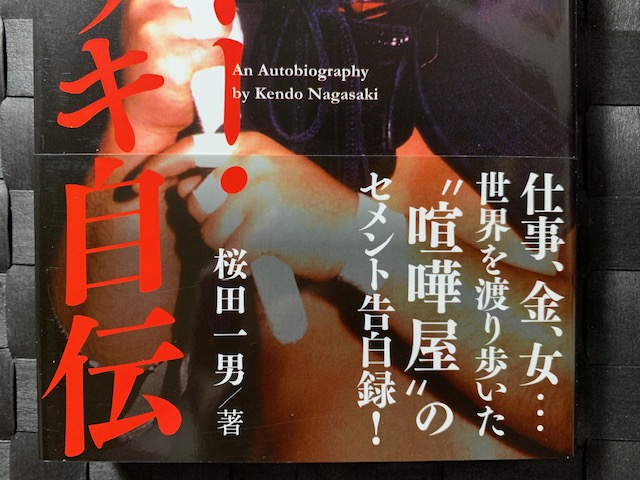

本書の帯

本書の帯

本書の表紙カバーには剣道の面をつけて竹刀を持った著者の写真が使われ、帯には「仕事、金、女・・・世界を渡り歩いた”喧嘩屋”のセメント告白録!」と書かれています。

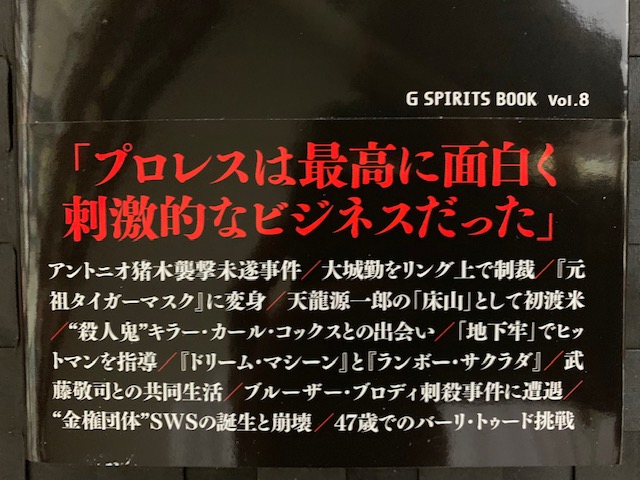

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「プロレスは最高に面白く刺激的なビジネスだった」として、「アントニオ猪木襲撃未遂事件/大城勤をリング上で制裁/『元祖タイガーマスク』に変身/天龍源一郎の「床山」として初渡米/”殺人鬼”キラー・カール・コックスとの出会い/「地下牢」でヒットマンを指導/『ドリーム・マシーン』と『ランボー・サクラダ』/武藤敬司との共同生活/ブルーザー・ブロディ刺殺事件に遭遇/”金権団体”SWSの誕生と崩壊/47歳でのバーリ・トゥード挑戦」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「まえがき――『剣道』と『長崎』」

第1章 子供の頃、俺は網走刑務所で遊んでいた

第2章 俺が日本プロレスの道場で教わったこと

第3章 俺が大城勤をセメントで叩き潰した理由

第4章 韓国で『元祖タイガーマスク』に変身

第5章 天龍源一郎の「床山」としてアマリロ地区に出発

第6章 ”最高の手本”キラー・カール・コックス

第7章 「地下牢」で若き日のブレット・ハートを指導

第8章 スネーク奄美に拳銃の弾をプレゼント

第9章 俺が見たアメリカマット界のドラッグ事情

第10章 謎の中国系マスクマン『チャン・チュン』の誕生

第11章 なぜ俺は『ドリーム・マシーン』になったのか?

第12章 坂口さんの誘いを受けて全日本プロレスと決別

第13章 失敗だった『ランボー・サクラダ』への変身

第14章 俺は遠征に行った先の女とは一通りやった

第15章 ブルーザー・ブロディ刺殺事件に遭遇

第16章 旗揚げ前からSWSが抱えていた最大の問題

第17章 99億円の資金をつぎ込んだ金権団体が崩壊

第18章 一生忘れることのできない悲しい事故

第19章 47歳の誕生日にバーリ・トゥードに挑戦

「あとがき――プロレスは『最高の仕事』だった」

第2章「俺が日本プロレスの道場で教わったこと」では、大相撲を経て日本プロレス入りした著者が、同じ頃に入門した小沢正志(キラー・カーン)や藤波辰巳(辰爾)、さらには元柔道日本一の坂口征二との思い出を語っています。

「プロレスでは基礎中の基礎である腕立て伏せや腹筋、背筋といったトレーニングも相撲ではほとんどやることがなかったので、最初はかなりキツかった。それは相撲出身の小沢選手も同じだったようで、練習でいつも泣きを入れていたし、スクワットなんかはすぐに回数を誤魔化すタイプだった。逆に真面目な藤波選手は身体を大きくしたいという気持ちがあったからか、基礎体力の練習を一生懸命やっていた印象がある。筋力トレーニングの中でも特に大変だったのは、ロープ登りだ。これは足を使わずに腕の力だけで天井から吊るされたロープを登るのだが、俺は体重が重いので、こういうメニューはどうしても苦手だ。ロープ登りが得意だったのは坂口征二さんで、元柔道日本一だけあって引く力がとにかく強かった。あれだけの体重があるにもかかわらず、足を使わずスイスイ登っていく姿を初めて見た時は本当に驚いたものだ」

また、プロレスの基本であるロープワークについて、著者はこう語っています。

「今の試合を見ると、ロープに走って戻ってくるときは威勢がいいが、相手にぶつかる瞬間に減速する選手がいる。怖がって中途半端なタイミングでぶつかると、迫力が出ないし、自分も相手もケガをする恐れがある。ロープワークからのショルダータックルは単純な攻防だが、見様見真似でできることではないのだ。昔は走って相手をショルダータックルで倒し、またロープに走って、立ち上がってきた相手をまた倒すという練習を何度も繰り返しやっていた。これにより、倒される受け身と立ち上がり方を反復練習で覚える。倒されてから立ち上がる時は、右肘を支店にして回り、相手との距離が空くようにして立ち上がるのが基本だ。そうすることによって、次の動きがスムーズになる。このようにプロレスの基本は闘いとして理に適ったものなのに、それを知らない奴がやると、おかしなことになるのだ」

長くアメリカマット界で活躍した著者ですが、第9章「俺が見たアメリカマット界のドラッグ事情」では、以下のように述べています。

「向こうのレスラーの多くは、身体を大きくするためにアナポリックスステロイドを使っていた。日本でステロイドの存在が広く知られるようになったのは90年代になってからだと思うが、アメリカでは70年代から使われていたそうだ。もともとは小児麻痺などに使う薬で、入手するには医師の処方箋が必要である。それをどうやって手に入れるかというと、試合会場にはドクターがいるから、嘘の処方箋を出してもらって、薬局で薬と注射器を買うのだ。後にAWAでロード・ウォリアーズのホーク・ウォリアーと一緒にサーキットしたことがあるが、彼は口癖のように『苦しい』と言っていた。心配して『どうしたんだ?』と聞くと、『俺はステロイドを使っている。凄く強い奴だから、心臓が苦しくなることがあるんだ』と顔をしかめていた。これは薬の副作用で、心臓が圧迫されているのだ。薬漬けだったホークは、若くして命を落としてしまった」

第11章「なぜ俺は『ドリーム・マシーン』になったのか?」では、ケンドー・ナガサキとしてアメリカマット界でブレークを果たした著者が凱旋帰国したところ、全日本マットでは良い扱いを受けなかったことが明かされています。これはザ・グレート・カブキこと高千穂明久の場合も同じでしたが、全日本のトップである馬場のジェラシーであるとされています。著者は述べます。

「馬場さんは俺が日本でオーバーすることなんて望んでいなかったのではないだろうか。NWAの黄金テリトリーのフロリダ地区でトップを取っているケンドー・ナガサキのまま帰国させたら、全日本のリングでもそれに見合った扱いをしなければいけない。だが、俺に上を取られるのは面白くなかったはずだ。馬場さんはアメリカで最も成功した日本人レスラーは自分だという思いがあったから、俺や高千穂さんのようにアメリカでオーバーしたレスラーを快く思っていなかったような気がする」

その後、著者は全日本マットを離れて新日本マットに参戦します。そこでは新日正規軍のみならず、前田日明らUWF勢とも試合をしました。著者は述べます。

「ペイントを施して悪徳マネージャーをつけている俺たちとシュートスタイルを押し出すUWF勢は水と油のように映ったかもしれないが、やる側としては違和感はない。彼らもやっていることは、同じプロレスだ。前田日明も藤原喜明も試合をしてみて、やりづらいとはまったく思わなかった。試合で俺が前田のアキレス腱固めをしたり、スープレックスを切り返したことで観ていた人は驚いたようだが、別に不通に試合をこなしただけのことだ。相手が足を取ってきたときの切り返しは基本として徹底的に学んだから、それが通常のプロレスのレッグロックだろうが、UWF流のサブミッションだろうが、俺の中で区別はない。一方、新日本の選手たちはUWFの選手と試合をするのを嫌がっているように見えた。だが、俺が前田から受けた印象は、『普通のプロレスラー』というものだった。少なくとも俺と試合をした時は、こっちの技もしっかり受けていた」

その後、著者は1990年にメガネスーパーが設立した新団体SWSに参加します。第16章「旗揚げ前からSWSが抱えていた最大の問題」では、旗揚げ当初からいろいろな問題を抱えていたSWSですが、絶対にクリアしなければならない最重要事項があったとして、以下のように述べています。

「レスラー側が一番気になっていたのは、田中社長がプロレスというビジネスの仕組みを理解していなかったことだ。SWSは旗揚げ当初、トーナメントに賞金が出ていた。田中社長は何も知らないで賞金を出していたわけだから、我々の中には申し訳ないという気持ちがあった。俺は最初に都内のホテルで会った時から、田中社長がプロレスをよく理解していないことはわかっていた。旗揚げ前に伝えるべきだったのではないかという考えもあるかもしれない。しかし、プロレスビジネスの仕組みを知って、旗揚げ前に田中社長が団体から手を引くと言い出したら、それはそれで大問題だ。多くの選手は、所属していた団体と喧嘩別れするような形でSWSに来ている。だから、レスラーサイドで話し合って、団体が動き始めてから田中社長には説明しようということになった」つまり、SWSを興したメガネスーパーの田中八郎社長は、プロレスを真剣勝負の純粋な格闘技だと思っていたというのです。驚くべき話ですが、99億円もの巨額の資金を投入して参入する新規事業の内容も把握していなかったというのは、経営者として完全に失格ですね。

SWSはトラブル続きの団体でしたが、トラブルメーカーとして知られる元横綱の北尾光司を受け入れてから前代未聞の不祥事が発生します。91年4月1日、神戸ワールド記念ホールで北尾はジョン・テンタと対戦しましたが、試合を一方的に放棄し、反則負けになると、テンタに向かって「この八百長野郎!」と暴言を吐いたのです。著者は述べます。

「この時、北尾を焚きつけたのはドン荒川だと言われているが、こいつも調子のいい奴だった。あっちこっちに自分の都合のいいことばかりを吹き込んで、トラブルを誘発する。田中社長にも『今度、長嶋茂雄を紹介しますよ!』などと調子のいいことを言ってゴマ擦りばかりしていた。この神戸大会の時も、荒川が『カブキが横綱のことを潰そうとしている』と吹き込んだことで北尾の様子がおかしくなったという。要はマッチメーカーの高千穂さんがテンタを使って、北尾を懲らしめようとしているというのだ。それを信じた北尾は仕掛けられるかもしれないと疑心暗鬼になり、目潰しをするような仕草でテンタを挑発したりして、試合中もまったく組み合おうとしなかった」

プロレスラーとしての著者には、つねに「強い」というイメージが付いていました。「喧嘩をさせたら最強」とも言われました。そんな著者は、当時全盛だったバーリ・トゥードに挑むことになります。1995年9月26日、著者の47歳の誕生日のことでした。第19章「47歳の誕生日にバーリ・トゥードに挑戦」では、以下のように述べています。

「駒沢オリンピック公園体育館で開催された『バーリ・トゥード・パーセプション』で、俺は第2試合の出場だ。対戦相手は第1回UFCにも出たUSAケンポー・カラテのジーン・フレージャーで、打撃技を得意とする選手だった。とにかく捕まえて倒し、関節技を極める――。俺の狙いは、それだけだった。ところが、勝負はそこまで甘くなかった。フレージャーを捕まえに行ったところで左フックを食らい、俺はいきなりダウンしてしまった。何とか立ち上がって再び捕まえに行ったが、再び一発いいのを食らってKO負けとなる。最大の敗因は、甘く見ていたことだ」

「あとがき――プロレスは『最高の仕事』だった」では、著者は「プロレスは、夢でもロマンでもない。俺にとっては、あくまでも生きていくために必要な仕事だった。プロレスをやって一番良かったのは、金を稼げたことだ」と言います。また、「特別な区切りは必要ない。プロレスは、俺にとっては天職だった。そして、俺はプロとして自分の仕事を全うしたと思っている。それは最高に面白く、刺激的で、人生を満たしてくれた仕事だった」とも語っています。

なんという爽やかな言葉でしょうか!

ここまではっきりと言い切ることのできる著者には感銘を受けました。著者は、本当に満足のゆく人生を歩んだ人だと思います。心からご冥福をお祈りいたします。合掌。