- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1875 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『蒙古の怪人”” キラー・カーン自伝』 キラー・カーン緒(辰巳出版)

2020.05.14

『”蒙古の怪人” キラー・カーン自伝』キラー・カーン緒(辰巳出版)をご紹介いたします。2017年4月に刊行されたG SPIRITS BOOKSシリーズの1冊で、昭和のプロレス界を彩った名レスラー、”蒙古の怪人”キラー・カーンが自身のキャリアを総括する初の本格的自叙伝です。

著者は、本名・小澤正志。1947年3月6日、新潟県西蒲原郡吉田町出身。身長195cm、体重140kg。63年2月に大相撲の春日野部屋に入門し、70年3月に廃業。71年1月に日本プロレスに入門。73年3月に同団体を離脱し、新日本プロレスに移籍。77年12月にメキシコに渡り、テムヒン・エル・モンゴルに変身。79年3月月から北米に活動の拠点を移し、キラー・カーンとして各テリトリーで活躍した。84年9月に新日本を離脱し、ジャパンプロレス設立に参加。87年に現役を引退し、以降は飲食業を営んでいます。

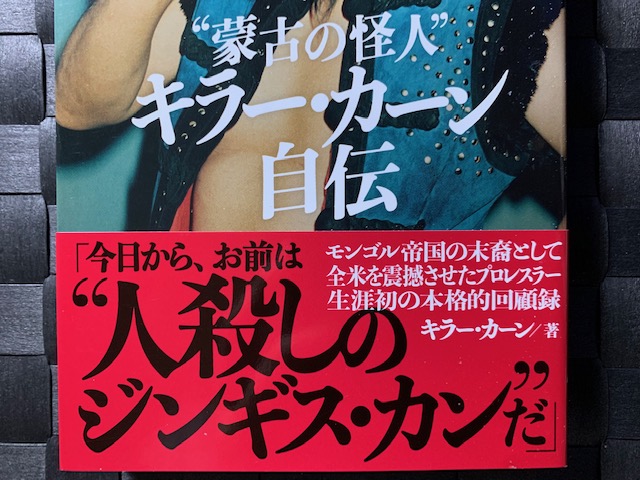

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には著者の写真が使われ、帯には「今日から、お前は”人殺しのジンギス・カン”だ」「モンゴル帝国の末裔として全米を震撼させたプロレスラー生涯初の本格的回顧録」と書かれています。

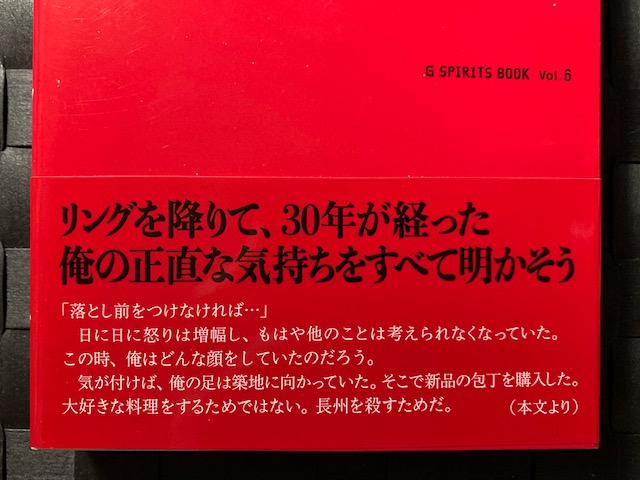

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「リングを降りて、30年が経った 俺の正直な気持ちをすべて明かそう」「『落とし前をつけなければ……』日に日に怒りは増幅し、もはや他のことは考えられなくなっていた。この時、俺はどんな顔をしていたのだろう。気が付けば、俺の足は築地に向かっていた。そこで新品の包丁を購入した。大好きな料理をするためではない。長州を殺すためだ。(本文より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

まえがき 「ガーデン」で浴びたブーイングのシャワー

第1章 雪の日の朝、そこにはお袋の足跡が残っていた

第2章 春日部屋の大広間で観た力道山vsデストロイヤー

第3章 日本プロレスに入門し、

「モンゴル人」に衝撃を受ける

第4章 なぜ俺のデビュー戦のデータは間違っていたのか?

第5章 吉村道明さんからは、

プロレスの「戦う姿勢」を教わった

第6章 俺が入門した年に日本プロレスで起きた2つの事件

第7章 大木金太郎さんに誘われて韓国へ行く

第8章 俺の全日本プロレス合流は、

馬場さんも了承済みだった

第9章 「小沢、お前なら

ニューヨークに行くのも夢じゃない」

第10章 山本小鉄さんに酒樽で頭を殴られる

第11章 至近距離から見た

アントニオ猪木vsモハメド・アリ戦

第12章 「もしかしたら、

今回は猪木さんが負けるんじゃないか……」

第13章 メキシコで「テムヒン・エル・モンゴル」に変身

第14章 俺が出世して

「人殺しのジンギス・カン」になった日

第15章 妻シンディと師カール・ゴッチの思い出

第16章 ジョージア地区で目撃した

マサ斎藤さんのシュートマッチ

第17章 WWFで

フレッド・ブラッシーから伝授された極意

第18章 プロレスラーとして成功するには何が必要か?

第19章 藤原喜明との「不穏試合」は、誰が組んだのか?

第20章 俺の人生を変えた

アンドレ・ザ・ジャイアント足折り事件

第21章 すべてを出し切れた

「第5回MSGシリーズ」決勝戦

第22章 『革命軍』は、

外国人レスラーのギャラ問題が生み出した

第23章 俺がジャパンプロレス参加を決めた本当の経緯

第24章 85年1月22日、

無人のトイレでグラン浜田を制裁

第25章 「剛竜馬オイチョカブ騒動」の真相

第26章 俺が「恩知らずのキラー・カーン」

と呼ばれた混迷期

第27章 全米を股にかけてハルク・ホーガンと抗争を展開

第28章 リングを降りた俺は、

「長州を殺す」と決意した

「あとがき」

大坪飛車角

大坪飛車角

大相撲からプロレス入りした著者は、日本プロレスの道場で大坪飛車角のコーチを受けます。一条真也の読書館『金狼の遺言―完全版―』で紹介した上田馬之助の本では「大坪清隆」として登場しますが、こちらが本名で「飛車角」はリングネームです。本書にはプロレスのロープワークについて言及されているのですが、これが非常に興味深いです。

「プロレス特有のものに、ロープワークがある。これを覚えるための練習も徹底的にやらされた。よくプロレスを白い目で見ている人は、『レスラーはロープに振られると、どうして戻って来るんだ?』と小馬鹿にするが、ロープワークはプロレスをやっていく上で必要な『技術』であり、何度も反復練習をしなければ身に付かない。リングの四方に張ってある3本のロープの中には太いワイヤーが入っており、変な角度で当たるとアバラ骨を痛めてしまうし、骨折する場合もある。だから、実はロープを脇で受け、反動を使って中央に戻る方が安全だという側面もあるのだ」

続けて、著者は以下のようにも述べます。

「このロープワーク、そして相手のショルダータックルを受ける練習も何度もやらされた。自らロープに走り、反動を使ってリングの中央に戻る。そして、相手に左肩から当たっていく。一方が倒れて、受け身を取る。起き上がった頃、ロープに走った選手が戻って来て、再び左肩からぶつかってくる。そういう動きを何度も道場のリングで繰り返した。これはタックルや受け身の練習になるだけでなく、実戦の勘も養えるし、リングの広さも身体で覚えられる。プロレスのロープワークでは、リングの中央で相手をタックルで倒したら、右方向のロープに走るのが基本だ。もし倒れた相手を飛び越えて反対側のロープに走ったりしたら、見た目も不細工だし、理屈的にもおかしい。たまにプロレス中継をテレビで観ると、デタラメに走っている選手を見かけることもあるが、ああいうのは見映えがしないし、怪我の元でもある。こうした練習をした結果、レスラーは受け身を取る時にどちらの方向に倒れればいいのか、ロープに走る時にどちらの方向へ走った方が次の技を出しやすいかなどを瞬時に判断できるようになる。それと同時に、何度もダッシュしたり、受け身を取って起き上がったりしているうちにスタミナも付く」

第9章「小沢、お前ならニューヨークに行くのも夢じゃない」では、日本プロレスが崩壊する直前に、坂口征二らとともにアントニオ猪木が設立した新日本プロレスに移籍した頃のことが、「新日本は猪木さんと坂口さんの二枚看板になったとはいえ、実質的には社長の猪木さんがトップである。俺が日プロの若手だった頃、猪木さんは『雲の上の人』だった。しかし、新日本に移って距離は一気に縮まった。猪木さんは野毛の道場でよく練習していたし、雑談をしながら一緒にちゃんこを食ったりすれば、親近感が増すのは当然だ。俺は新日本に来てから、猪木さんの身の周りの世話をやっていたこともある」と書かれています。

続けて、著者はいかのように述べています。

「 俺の他にも付き人は何人かいたが、風呂に入った時に猪木さんの背中を流していたら、こんなことを言われた。

『小沢、お前はもっと身体を大きくすれば、海外でもやって行けるはずだ。俺には夢かもしれんが、お前ならニューヨーク(WWF)に行くのも夢じゃない』

この猪木さんの言葉は、今でも耳に残っている。その時はまさか自分がWWFで活躍できるレスラーになれるとは露ほども考えていなかったが、若手の俺にとっては大きな自信に繋がった一言だった。この頃の猪木さんは『100%プロレスラー』だった。まだおかしなサイドビジネスに手を出しておらず、どうやって観客を入れようか、どうやって視聴率を上げようか、馬場さんの全日本プロレスに勝つにはどうすればいいか――。頭の中は、それだけだったはずである」

著者といえば”大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアントの足を折った試合がきっかけでトップレスラーとなったことで知られますが、それは81年4月のこと。じつは早くも74年の春には、1対2の変則マッチで著者はアンドレと対戦しています。パートナーは山本小鉄や柴田勝久でした。74年11月24日には、鹿児島県川内体育館でアンドレとのシングルマッチも組まれました。著者は回想します。

「5分半で負けてしまったが、アンドレはキャリアの浅い俺を巧みにリードしてくれたし、自分なりに試合を成立させることができたから大きな自信に繋がった。『アンドレは頭が良かった』とよく言われるが、まったく異論はない。アンドレはプロレスというものをよく知っていた。当時、日本のファンは彼を怪物レスラーとして見ていたはずだが、実際には相手を引き立てながら、魅せる試合をちゃんと作れるプロレスの達人である。しかも、アスリートとしても優れており、あれだけ大きいのにスピードも早い。リングサイドで小柄な星野さんが全力で逃げても、大股で足も速いアンドレにすぐ捕まってしまうほどだ」

また著者は、アンドレについて、「アメリカでアンドレはひとつのテリトリーに長期間定着せず、各地を回る。どこへ行っても絶対的なスーパーベビーフェイスで、アンドレが来ると会場が満員になるからプロモーターたちも大喜びだ。当時、プロレスファンに限らず、一般人でもアンドレのことは知っていた。聞いた話だが、アンドレがどこかに引っ越したら、町全体がパニックになったらしい」と述べています。

「ご存知のように、アンドレは公称で身長が2メートル23センチ、体重が236キロという桁外れの肉体を持っている。ただ、あれだけの巨漢でもありながら、本当にプロレスが巧かった。お互いに殴り合う際もアンドレは相手に怪我をさせないようにしながら迫力のある攻めを見せ、その上で相手のいいところも引き出す術を心得ていた。俺と戦う時も、こちらの見せ場をちゃんと作ってくれた。だから、観客はヒートする。アンドレは『自分はもう少しやられていた方がいい。それから反撃した方が客が喜ぶ』ということを戦っている最中に瞬時に頭の中で計算して、それを実行できるレスラーだった。日本で言えば、猪木さんもそうなのだが、プロレスというものを知り尽くしており、試合の組み立て方は素晴らしいものがあった」

日本には猪木の前に、プロレスというものを知り尽くしていたレスラーがいました。猪木の師匠である力道山です。第17章「WWFでフレッド・ブラッシーに伝授された極意」では、キラー・カーンと改名した著者に対してブラッシーが言った次の言葉が紹介されています。

「カーン、相手が攻撃してきても、すぐに受け身を取るな。受け身を取れば、楽かもしれない。でも、耐えることも大事なんだ。攻撃を耐えて耐えて、3回目、4回目で受け身を取れ。俺が日本の観客をヒートアップさせたのは、力道山の唐手チョップは受けても倒れず、5発目で大きく受け身を取ったからだ。観客が”この男はどうして倒れないんだ!?”と思っているところで、受け身を取るんだ。お前には正直に話すが、力道山のチョップは物凄く痛かった。でも、それを敢えて俺は堪えた。そうすると、観客は熱くなる。もちろん、その時に平気な顔をしていたらダメだ。痛みを堪えながら、耐えることが大事なんだ。それによってレスラーの凄味も伝わるし、受け身を取った時に観客の感情も爆発する」

第18章「プロレスラーとして成功するには何が必要か?」では、著者は以下のように述べています。

「プロレスラーとして成功するには際立った個性や誰にも真似のできない必殺技が必要だ。しかし、俺の持論では、最も大切なのは『人間性』である。『そんな馬鹿な! 強さや巧さじゃないのか?』と思う読者もいるかもしれない。もちろん、それらも必要だが、プロレスラーも人間だ。最終的には人間性の良し悪しが仕事に大きく影響する。これはどんな職業でも同じだろう。性格の悪いレスラーは、どのテリトリーに行っても疎まれる。逆に性格が良ければ、レスラー仲間にも好かれるし、プロモーターにも可愛がられる。そうすれば、ポジションも自然と上がっていくということだ」

新日本プロレスで活躍した著者は、その後、長州力らとともに全日本プロレスのリングに上がります。そこで遭遇したジャイアント馬場やジャンボ鶴田についても述べています。馬場については、「ファンはどう思っているか知らないが、馬場さんは試合巧者だ。猪木さんもそうなのだが、相手をちゃんと盛り立てる術を知っている。馬場さん、猪木さんの両巨頭と対戦経験のある俺の率直な感想は、2人のプロレスの巧さは他の日本人レスラーに比べると群を抜いていた」と語っています。鶴田については、「俺に言わせれば、彼は自分を強く見せるということに長けていた。確かにスタミナはあったし、試合の組み立てもそれほど下手ではないが、自分が弱く見えるようなことはしなかった。そこがプロレスファンに『最強』と言われる由縁だろう。少なくとも、俺は鶴田選手を『強い』と感じたことはない」とコメントしています。

では、長州力についてはどうなのか。85年7月31日、両国国技館で著者は長州とシングルで対決します。試合は流血戦となり、最後は長州が著者をリキ・ラリアットで沈めるという展開でした。著者は「人間性を抜きにしても、俺は長州というレスラーをあまり評価していない。この日、俺のトップロープからのダブル・ニードロップを食らっても、長州は『効いていない』と人差し指を振って客席にアピールした。相手のフィニッシュホールドを大事にしないというのは、三流どころか五流のレスラーがやることだ。長州は、藤波選手と名勝負を何度も繰り広げたことになっている。だが、あれは藤波選手が試合を組み立て、長州を引っ張ったから成立しただけの話だ。そういう面では、長州は恵まれていた。長州はフィニッシュホールドも、人の技をそのまま頂戴して使っている。その神経が俺には信じられない。誰がどう考えても、ラリアットはスタン・ハンセンの技だ」と述べます。

著者と一緒に新日から全日に戦場を移した長州でしたが、なんと古巣の新日にUターンします。しかも、そこには巨額の金が動いていました。それをアメリカで知った著者は「長州の野郎、ふざけやがって! お前は金をもらえれば、何でもするのか!」と怒り狂います。その怒りを抑えることができず、すぐさま日本に帰って、長州をぶん殴ってやりたいほどでした。第28章「リングを降りた俺は、『長州を殺す』と決意した」で、著者は「俺はすべてに嫌気が差した。プロレスそのものが嫌いになりそうだった。『もうプロレスを辞めよう。あんな奴と同じ商売をしているのは、ウンザリだ』だが、WWFのスケジュールがまだ残っている。それをボイコットして試合に穴を空けたら、長州と同罪だ。WWFに迷惑をかけるわけにはいかない。きちんとスケジュールを消化して、プロレス界からスッパリ身を引こう。この話をすると、『小沢さん、怒るのはわかるけど、そんなことでプロレスを辞めなくても……』と不思議がる人がいる。だが、俺は我慢ならなかった。この仕事をしている限り、俺を長州と同じような人間だと誤解する人も出てくるだろう。こんな恥さらしとは、死んでも一緒にされたくない」と述べます。

日本に帰っても、著者の頭の中では長州に対する怒りが渦巻いていました。こんなことを述べています。「あいつは、どうして仲間を平気で裏切れるのか。新日本が嫌になって、ジャパンプロレスを創ったんじゃないのか。あいつを信じた俺が悪いのか。プロレスの世界から足を洗ったことは後悔していない。俺は俺なりに第二の人生を歩んでいけばいい。だが、長州のことだけは絶対に許せなかった。『落とし前をつけなければ……』日に日に怒りは増幅し、もはや他のことは考えられなくなっていた。この時、俺はどんな顔をしていたのだろう。気が付けば、俺の足は築地に向かっていた。そこで新品の包丁を購入した。大好きな料理をするためではない。長州を殺すためだ」

本書の最後には、「そういえば、あの包丁はどうなったのだろうか」などと書かれていますが、ずいぶん物騒な話です。「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」ならぬ「キラー・カーンはなぜ長州力を殺さなかったのか」ですね。現在、著者はJR新大久保駅の近くで「居酒屋カンちゃん」を経営しているそうで、幸せそうで何よりです。一度、お店に伺ってプロレスの話を聞きたいものです。上田馬之助の『金狼の遺言―完全版―』ではセメント・レスリングに焦点が当てられていましたが、本書では「プロレスとは何か」という本質について見事に述べられています。それでも、著者が弱かったわけではありません。上田馬之助はセメント・レスラーの1人として「キラー・カーン」の名前をしっかりと挙げています。本書でも、ミル・マスカラスをセメントで圧倒したり、グラン浜田を無人のトイレで制裁したなどの素敵なエピソードが紹介されています。