- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1778 経済・経営 『直感の経営』 野中郁次郎・山口一郎著(KADOKAWA)

2019.10.20

『直感の経営』野中郁次郎・山口一郎著(KADOKAWA)を読みました。「『共感の哲学』で読み解く動態経営論」というサブタイトルがついています。著者の1人である野中郁次郎は1935年東京都生まれ。58年早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造勤務ののち、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院にてPh.D.取得。南山大学、防衛大学校、一橋大学、北陸先端科学技術大学院大学各教授、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院ゼロックス知識学特別名誉教授を経て、一橋大学名誉教授、早稲田大学特任教授、日本学士院会員。ナレッジマネジメントを世界に広めた知識創造理論の権威です。もう1人の山口一郎氏は1947年宮崎県生まれ。74年上智大学大学院哲学研究科修士課程修了後、ミュンヘン大学哲学部哲学科に留学。79年ミュンヘン大学にてPh.D.(哲学博士)取得。94年ボッフム大学にて哲学教授資格(Habihtation)取得。96~2013年まで東洋大学教授、現在、東洋大学名誉教授。

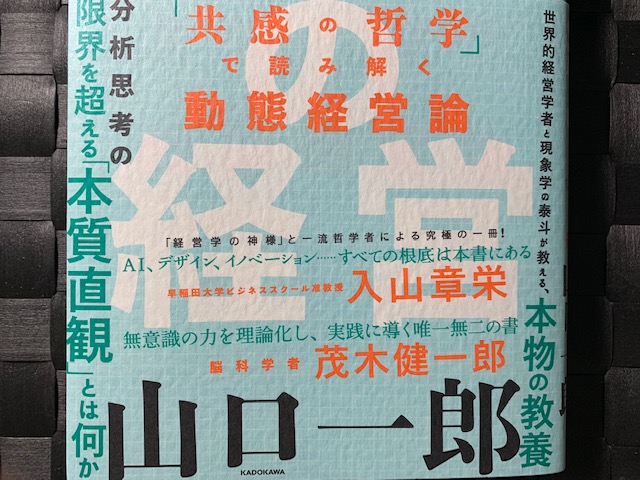

本書の帯には、「世界的経営学者と現象学の泰斗が教える、本物の教養」「分析思考の限界を超える『本質直観』とは何か」と書かれています。また、「『経営学の神様』と一流哲学者による究極の一冊! AI、デザイン思考、イノベーション・・・・・・すべての根底は本書にあるーー入山章栄(早稲田大学ビジネススクール准教授)」、「無意識の力を理論化し、実践に導く唯一無二の書――茂木健一郎(脳科学者)」という推薦の言葉が寄せられています。カバー前そでには、「なぜいま経営学と現象学なのか?」として、「まさに経営学で起こっているのは『フッサールの危機の再現』であるように思えてなりません。だからこそ経営学自体をいったん現象学がいう『カッコに入れる』必要がある。ーー野中郁次郎」と書かれています。

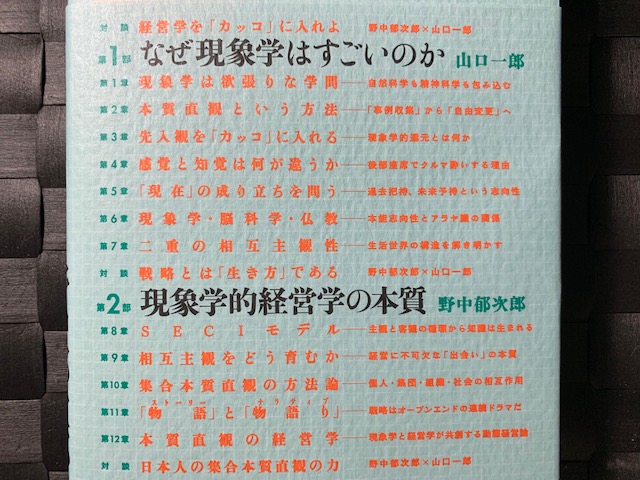

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

対談 経営学を「カッコ」に入れよ

(野中郁次郎×山口一郎)

第1部 なぜ現象学はすごいのか

(山口一郎)

第1章 現象学は欲張りな学問

第2章 本質直観という方法

第3章 先入観を「カッコ」に入れる

第4章 感覚と知覚は何が違うか

第5章 「現在」の成り立ちを問う

第6章 現象学・脳科学・仏教

第7章 二重の相互主観性

対談 戦略とは「生き方」である

(野中郁次郎×山口一郎)

第2部 現象学的経営学の本質

(野中郁次郎)

第8章 SECIモデル

第9章 相互主観をどう育むか

第10章 集合本質直観の方法論

第11章 「物語」と「物語り」

第12章 本質直観の経営学

対談 日本人の集合本質直観の力

(野中郁次郎×山口一郎)

では、「知識」とは何か。野中氏は述べます。

「知識の最大の特質は、英語で a piece of information という断片的な情報と違って、a body of knowledge という表現が示唆するような『体系性』であり、その体系性は人と人の関係性のなかでつくられます。そして、いちばん密接な関係性を結ぶのが、組織と地域という、個人と社会の中間である『小社会』です。組織と知識は決して切り離すことができず、組織の存在理由は知識創造だともいえるでしょう。知識という概念をもっとも深く考究してきた学問が、哲学の一分野で知識論あるいは認識論と訳される epistemology です。したがって、知識について理解しようと思えば、哲学を無視できません。こうして私は哲学を独学で学びはじめたのでした」

対談「経営学を『カッコ』に入れよ」では、「フッサールが哲学に向かった理由」として、山口氏が以下のように語っています。

「西洋文明は、ユダヤ教、キリスト教というヘブライズム文化と、ギリシャのヘレニズム文化とを二大潮流にする深遠な伝統があるにもかかわらず、ヨーロッパは第一次世界大戦において、これ以上ないというほどの文明の危機に陥った。そこではお互いが自国の利益をかざして殺戮し合い、学問の進展にもかかわらず、政治も、経済も、まさに地獄絵図になったわけです。もっとも知性があるといわれていた人たちが、どうしてかくなる状況に陥ってしまったのか?」

続けて、山口氏は以下のように語ります。

「フッサールが見出した解答は、次のようなものでした。私たちが生きている『生活世界』において、すべて数式でもって解決できると思い込んでしまう人間の知性の妄信こそに問題の根源がある。理性によって人類の未来を示すはずの学問は、たんなる事実の学と化す『危機』に陥った。そしてこの『知性の妄信』の起源は、人間がその知性によって、世界を主観と客観とに分断し、主観の側から客観を説明できるとする主観主義をとるか、客観の側から主観を説明できるとする客観主義をとるかの二者択一に自分を貶めていることに気づけないことにある、と。この二項対立を根底から解消し、新たな哲学として展開したのが現象学なのです」

野中氏は「それはまさに、経営学がたどってきた道程と同じです」と即答し、以下のように語っています。

「一歩引いて考えればわかるように、どれだけテクノロジーが発達しても、理論が洗練されても、結局、経営を行なうのは『人間』です。しかし現代の経営学は、その「人間」を忘れてしまった。『実践しなければ無意味』である経営学の、その実践の担い手は誰かといえば、人間以外にはありえないにもかかわらずです。経営学は科学というよりも、実際には『アート・アンド・サイエンス』といったほうがよいでしょう。なぜなら身体性をもった人間は、アートの世界を生きているからです。もちろん先にも述べたように、数値化によって物事の表相がクリアになることは間違いありません。しかし、そこではまさに現象学がいうところの『意味づけ』『価値づけ』という問題が出てこない。数字の背後にある意味の本質がわからなければ、実践が起こらないのも当然ではないでしょうか」

第1部「なぜ現象学はすごいのか」の第1章「現象学は欲張りな学問――自然科学も精神科学も包み込む」では、「『経験のありのまま』に向かう哲学」として、山口氏は以下のように述べています。

「ノーベル物理学賞や経済学賞というように、物理学にしろ、経済学にしろ、それぞれの研究領域は区別されています。専門領域を限定してこそ、それぞれの学問が学問として成立するとされるのです。物理学は、化学や天文学など、自然を研究する『自然科学』に属します。経済学は、社会学、政治学、心理学など、人間の精神を研究する『精神科学(社会科学)』に属します。しかし哲学は、この『自然』と『精神』の双方を取り込んだ『世界全体』を研究対象にするといいます。哲学の欲張りな知的欲求は、それだけにとどまりません。哲学者はこの世界全体を『自然(物質)』と『精神』とに分類することに文句をつけます。『自然』と『精神』という専門領域の限定づけに対して、『なぜそう分けるのか、理由を説明しろ』というのです」

続けて、山口氏は以下のように述べています。

「自然科学は自然によって精神も説明でき、最終的には精神疾患さえ薬で治せる、と主張します。他方、精神科学は自然すら精神が支配する対象でしかなく、自然災害でさえ、精神活動である学問研究を通して予知可能となり、制御可能になるといいます。こうした『自然か、精神か』という二者択一に人間が陥ってしまうことには、理由があります。古来、人間に突きつけられたもっとも根本的な問いは『生死の問題』です。これは言い換えれば、『死んだら魂はどうなるのか』という問いです。それに対して『死んだら自然に帰るだけだから安心しなさい。大きな自然の懐に戻るだけです』とする答えと、『死んだら魂として宇宙大の精神に受け止められ、精神として存在し続けるから、生前は精神を磨きなさい』という答えの2つが知られています。前者はすなわち、自然科学者の『外に現実に存在する、つまり実在する自然がすべて』とする主張であり、後者はすなわち、精神科学者の『内に存在する、つまり内在する精神がすべて』とする主張です」

第2部「現象学的経営学の本質」では、ハンガリー出身の社会科学者・科学哲学者であるマイケル・ポランニーの「人格的知識(persona knowledge)」としての暗黙知について説明されます。第9章「相互主観をどう育むか――経営に不可欠な『出会い』の本質」では、「知識は知識に『成る』」として、野中氏はこう述べています。

「ポランニーは、ある事物の全体を認識するためには、全体を構成する部分(近接項)の内部に『棲み込む(indwell)』ことによって、『部分―全体』の関係を自身の内部に統合する『身体化』が必要になる、と述べています。最近の脳科学の研究では、『心』は脳にあるという伝統的な考え方に対し、心は脳だけによって構成されているのではなく、身体や周囲の環境に張り出している、という見解が主流になってきています。心は、脳と脳以外の身体、意識と無意識、身体と環境の相互作用から創発するものであり、脳のなかにだけとどまっているものではありません。それこそが既述した『身体化された心(embodied mind)』あるいは『拡張された心(extended mind)』いえるのです」

ここで野中氏は、一条真也の読書館『稲盛流コンパ』で紹介した稲盛和夫氏が創業した京セラの企業文化を取り上げ、「京セラのコンパ」として、以下のように述べています。

「京セラで長年行なわれているコンパも、相互主観形成の場だといえます。それは、たんなるドンチャン騒ぎやガス抜きの場ではありません。経営者と従業員、上司と部下、同僚同士が酒を通して胸襟を開き、仕事の悩み、働き方、生き方について真摯に語り合う場なのです。京セラ本社ビルの12階には、畳がちょうど100枚並べられた巨大な『和室』があります。京セラでは、本社だけでなく工場でも、和室でテーブルを囲んで、肩を寄せ合い、肘をぶつけ合いながら時間をともにします。みなで1つの鍋をつつき、時間をともにするなかで心をさらけ出し、本音の対話をするのです。手酌はエゴイズムの象徴として歓迎されません。誰かに注いでやれば、自分の空のコップにも注いでくれるというわけです。そうやって呼吸や顔の赤みなど身体感覚さえも共有しながら、設定されたテーマについての議論を深く掘り下げていきます」

また、稲盛流コンパについて、野中氏は述べます。

「稲盛会長がもち込んだコンパによって、幹部たちが再建へのさまざまな課題について、心の殻を破って侃々諤々の議論を交わせるようになった効果はかなりのものだったそうです。そこで相互主観が成立することにより、自己中心的な意識が『我々の主観』へと昇華していったのです。主観と客観の総合により効果的に知識を創造するためには、『我-汝関係』の相互主観性を生み出すプラットフォームである場を、ダイナミックに創発させることが重要だといえます。他者との『我-汝』相互主観による共感を育む場を通じて、個人、集団、組織、そしてより大きな世界へと、主観から客観への変換プロセスがスパイラルアップしていくのです」

その他にも、野中氏は「ホンダの『新・旧』ワイガヤ」、「エーザイの『共同化』の経営」、「マイクロソフトの『共感』の経営」、「セブン・イレブンの相互主観を育む場」、「トヨタのアンドン方式」などを、相互主観形成の場として紹介しています。

その「トヨタのアンドン方式」を紹介した後、野中氏は以下のように述べています。

「フッサールは、主観的時間意識が、相互主観性を通して他の人とともに経験して生きる時間から生じる、と論じています。ブーバーの『我』が『汝』に会うことで『時を忘れる』思いをし、『全身全霊』で向かい合った『共感の時間』から、ほんとうの時間が生まれるのです。自己と他者の感覚のズレや同じ感覚の共有を認識することによって、個々人の心に流れる時間の流れが感じられ、自分の主観的な『時間』が生まれてくるのです。現場の文脈の変化に応じて、『いま・ここ』に身体感覚や意識が集中されなければ、生産ラインの作業員や班長や職長などの過去把持が意識化されることも、未来予持が働くこともありません。問題が発生したら作業者がすぐにアンドンをつけて作業ラインを止め、班長や職長たちと相互主観をそのつど共創し、問題をともに解決していく『現場の知識創造』としての『カイゼン』が、トヨタ生産方式の本質なのです」

第10章「集合本質直観の方法論――個人・集団・組織・社会の相互作用」では、「現象学と志向性」として、野中氏は以下のように述べています。

「真理とは、つねに動きのなかにあります。現象学は、ただ主観的体験だけを分析しているのでも、客観的なものを自然科学的に分析しているのでもありません。現象学は、主観と客観がいつ、どこから発生したり、交わったりするのか、そして、人はなぜ無数の『共通性』と『差異性』の本質を瞬時に洞察することができるのかを探索しています。つまり現象学とは、新たな意味づけ・価値づけのプロセスを概念化する、人の創造力の源泉に深く迫る学問なのです」

また、「現場・現物・現実」として、著者は述べています。

「英語には『現実』という意味の言葉が2つあります。『アクチュアリティ(actuality)』と『リアリティ(reality)』です。絶えず変化する世界において、『いま・ここ』の文脈そのものに入り込み、進行している出来事の只中に身を置き、全人的に何かに焦点を置いて、主客未分の境地で感じ取るのがアクチュアリティです。アクチュアリティは、つねに変化し続ける『コト的』現象であり、動詞的に現在進行形で体験している現実です。一方でリアリティは、物事から距離をとって傍観者的に観察することで見えてくる『モノ』です。基本的にそのときどきの状態を切り取って固定化された現実なので、対象化しやすく、化学的分析に適した現実であるといえます。したがって、アクチュアリティは『ダイナミックな主観的現実』、リアリティは『静止している客観的現実』です。生き生きとした『コト』としてのアクチュアリティは、目の前にある『モノ』を一緒に見て感じることによって他者と共有されるでしょう。そして、このアクチュアリティをもっともよく直観するためには、志向性を鍛えることが重要になってくるのです」

さらに、「概念とは新たな観点」として、野中氏は以下のように述べています。

「暗黙知から形式知への変換は、容易なプロセスではありません。西欧では古代ギリシャ以来、プラトンの『対話篇』やアリストテレスの『弁論術』など言語化能力を磨き上げる方法論が確立されてきました。一方で日本人は感性を磨き上げてきましたが、暗黙的意味を論理的に言語化することは得意ではありませんでした。しかし我々日本人は、松尾芭蕉のように自然に『棲み込み』、その経験の意味と本質を俳句に詠む素晴らしい本質直観力を併せ持っています。たとえば『古池や 蛙飛び込む 水の音』という芭蕉の俳句において、彼の意識の志向性は古池に向けられ、そこに蛙が飛び込む水の音が現れています。その音を聞く俳人の体験の本質的な意味とは何でしょうか。芭蕉にとってそれは『その水の音の他には、何も聞こえないまわりの静寂さ』であったのです。知識創造理論で豊かな暗黙知を重視しているのは、それを現実に根づいた知を生み出す必要条件として認識しているからです。SECIプロセスは、世界がそこに客観的に存在するという信念をとりあえずカッコに入れて純粋意識に立ち戻り、私や他者と環境との生き生きとした共感を行なう『共同化』から始まります」

意味・身体感覚・価値観など、論理だけでは説明しにくい暗黙知をうまく相手に伝える手段として比喩表現が重要視されます。比喩のなかで代表的なものは、メタファー(隠喩)とメトニミー(換喩)とシネクドキ(提喩)です。メタファーとは、「類似」による思考や表現の方法です。野中氏は以下のように実例をします。

「京セラの稲盛名誉会長は、『孫悟空が自分の毛を抜き、ひと吹きすると分身がたくさん出てくる。私も分身を育てたいと痛烈に思った』と述べています。当時の京セラは、従業員100人を超える規模の企業になっており、経営、研究開発、製造、営業など何役もこなす多忙な日々を送っていた稲盛は、1人での経営に限界を感じはじめていました。悩み抜いたすえにたどり着いた解決策は、会社を小さな組織に分けてリーダーに独立採算で運営させる、現在の『アメーバ経営』の原型となる経営方法だったのです。ここから多くの『ミニ稲盛』が育ちました。稲盛の分身術といえる新しい組織経営のあり方を、『孫悟空』の逸話を使って見事に発想し、実践したのです。アメーバ経営の小集団を『アメーバ』と名づけたのも、市場の動きに応じて微生物のように変化する、自律的・機動的かつ有機的な小集団をめざしたからで、これもメタファーの好例といえます」

野中氏はまた、「戦略」の重要性を説きます。「戦略における本質直観」として、以下のように述べています。

「『戦略』という言葉は、古代ギリシャ語で将軍の地位や知識、技能を意味するstrategiaに由来し、それが2000年以上の時を経てフランス語のstrategieとなり、英語のstrategyになったのは1810年でした。1810年という年は、軍事戦略論の古典である『戦争論』の著者カール・フォン・クラウゼヴィッツ(1780~1831年)がプロイセンの陸軍大学教官になり、当時のヨーロッパを席捲していたフランス皇帝ナポレオン・ボナパルト(1769~1821年)の勝因の秘密を明らかにするために、軍事戦略の研究を始めた年でした。それから20年をかけてナポレオンの戦略の本質を明らかにしたクラウゼヴィッツは、『戦争論』の第6章『戦争の天才』のなかで、coup d′oeil(クーデュイ)という、文字どおり『一瞥』を意味するフランス語がナポレオンの秘密であり、それは『長い試みと熟考の末にのみ得ることのできる瞬時に真実を見抜く直観』だと論じました」

さらに野中氏は以下のように述べています。

「マギル大学のヘンリー・ミンツバーグが指摘するように、マネジメントとは本来、『クラフト(経験)』『アート(芸術)』『サイエンス(分析)』の3つが適度にブレンドされたものです。戦略の構想と実行の総合においては、『何を成し遂げたいか』という個人の信念とコミットメントが重要となります。これは、実際の企業の現場に身を置いているビジネスマンには肌感覚で当然のように認識されていることでしょう。しかしながら昨今の日本企業は、欧米流経営モデルへの過剰適応もあり、グローバルな存在感が薄れています。論理分析過多(オーバーアナリシス)、経営計画過多(オーバープランニング)、コンプライアンス過多(オーバーコンプライアンス)などにより、企業の経営から現場まで、創造力や活力を失っているのです」

第11章「『物語(ストーリー)』と『物語り(ナラティブ)』――戦略はオープンエンドの連続ドラマだ」では、「戦略とは未来創造の連続ドラマ」として、野中氏は以下のように述べています。

「モノ的視点、分析思考の経営学、いわゆる科学的アプローチは、これまで一定の成果を収めてきました。しかしその偏重により、経営の主体である人間の主観や、『どう生きるか』という価値観を軽視してきたことは否定できないでしょう。すでに古典になったマイケル・ポーターの競争優位性の理論は、市場や外部環境などの『産業構造』が『企業行動』を、さらには『業績結果』を導き出すという、ハーバード派経済学の産業組織論をルーツにしています。ポーターは産業構造を分析して、市場での最適なポジションを選択し、参入障壁や交渉力を活用して不完全競争を創出しながら、利潤最大化を図る競争優位性獲得のための明確な手順を導き出しました。ポジショニング理論は、このように市場の構造分析から平均利潤のより高い事業分野に自社を『位置づける』ことで競争優位を確保する、という考え方のことです」

続けて、野中氏は以下のように述べています。

「この理論の欠点は、経済学の完全情報・完全競争で合理的選択を行なう主体による市場均衡という、非現実的な考え方が基礎にあり、静態的分析にとどまっていること、人間の認知や行動を理論体系に組み込めないことにあります。つまり、ポーターは『戦略とは競争に勝つための方法』という前提を置いていて、そこで企業は『何のために競い合うのか』『なぜ企業が存在するのか』といった問いは、戦略そのものとの関連が薄いと考えています。このような前提に基づくポーターの世界観では、企業は利己的なゼロサムゲームで市場の取り合いをすることを意味します。しかし『ビジネスの唯一の目的は顧客の創造である』とドラッカーも語っているように、企業の目的は顧客のため、社会のために付加価値を創造することです。革新的であれば、利益はついてくるのです。一方、ポジショニング理論に対して、組織内部から戦略を見るのが、Resource‐Based View(RBV、資源ベース理論)です。RBVは、社内にある有形無形の資産(人的・物的・財的・知的資産など)が企業の競争力をいかにつくり出すかを考える経営戦略論です」

「戦略」について、野中氏は以下のように述べています。

「戦略とは、環境決定的(外部的条件)に環境に適応するものでも、能力や現有の資源(内部的条件)に制約されるものでもありません。ドラッカーがかつて語ったように、経営(戦略)とは「単に受動的、適応的行動」ではなく、『望んだ結果が生み出されるような活動を行なうこと』であり、『行為の自由(freedom of action)に基づいて、経済的状況の限界を継続的に押し返すような経済環境の形成を試みる』創造の行為なのです」

「戦略の最大の目的は、目前の矛盾や対立関係を着実に克服し、組織のビジョンを実現することにあります。そのためには、単純な因果関係で物事をとらえるのではなく、そのときどきにせり出してくる出来事をダイナミックに紡いでいくパターン認識が必要です。予期せぬ状況が起きて環境が急激に変化しても、現在の矛盾を克服することが未来創造につながっていくのです。このプロセスを繰り返すかぎり、究極的な目標に向かう新しいステージへのステップが次々と続いていきます。戦略とは、現在を起点とした未来への挑戦の連続ドラマだといえるでしょう」

また、「戦略論への物語りアプローチ」として、野中氏は以下のように述べます。

「『物語』アプローチは『物語(ストーリー)』と『物語り(ナラティブ)』という2つの側面をもっています。物語(ストーリー)は、とある出来事を説明・表現する創作物で、始まりと終わりをもち、それ自体で完結するモノ的性質(名詞)をもちます。物語(ストーリー)は、登場人物と複数の出来事で構成される骨組み、さらに出来事の意味や背景、つまり『What(何)』と『Why(なぜ)』を提示します。一方で、物語り(ナラティブ)とは、『どのようにストーリーを伝えるか』というプロセス、つまり『How(どのように)』を提示し、コト的性質(動詞)をもちます。つまりナラティブは、実際に視聴者がストーリーをどのように受け取るかに直接、影響を与えるものです。同じストーリーでも、語る人によってまったく面白さが違うということが起こる理由は、この語りの能力の差によって生じます」

それでは、物語りと戦略の親和性はどうか。「物語りによる人間中心の戦略」として、野中氏は述べます。

「物語りは、登場人物の主観的感情、感覚などの豊かさを失うことなしに、個人や集団の経験や思い、『場』や状況なども含めて、人にわかりやすく伝達できる知識の表現行為です。古代から存在する神話や民族伝承の寓話や童話、現代でいえば小説や映画も、ある意味では物語りというかたちをとった知識共有、伝達の手段として考えることができます。現代でも、途上国開発援助の各種プロジェクトで得られた教訓(知識)を共有するために、読まれることの少ない報告書に加えて、物語りを手法とするナレッジマネジメントが世界銀行を中心に進められています。物語りは、その臨場感と迫真性で感性や価値観に強く訴える力をもっているので、組織成員の意識を変え、組織を変革する手法としても使われているのです。『戦略』も、物語りに類似する活動として理解されることが望ましいでしょう。『物語る』手法を用いれば、もともと説明しづらい戦略も、組織のメンバーが納得できるように表現することができます」

「なぜ物語りはアイデアよりも強力なのか」として、野中氏は以下のように述べています。

「物語りは、出来事や登場人物の関係性の動的変化を表現できます。人間の経験は、時間の流れのなかにおける『いま・ここ』の積み重ねであり、つねに新たなものをつくり出し、変化していきます。そうしたプロセスを深く理解するためにこそ、物語りが有効なのです。国際政治学者であるローレンス・フリードマンは、『戦略』とはいわば、ソープオペラ(主婦向けの昼帯メロドラマ)のような物語りだと主張しています。ソープオペラは、番組が進むにつれて登場人物が頻繁に入れ替わり、プロットも大きく変化します。何よりそもそも物語りのエンディングが決まっていません。演劇や映画とは異なり、ある定まった終わりに達することを前提に構成されていないのです。その意味において我々が提示した『物語り(ナラティブ)』と同義です」

また、戦略について、野中氏はこうも述べます。

「戦略を戦略たらしめるものは、それが状況の不安定性を考慮したものであるかどうかです。戦略は『次のステージ』に発展することはあっても、決定的で恒常的な結末があるわけではありません。刻一刻と変化していく状況のなかで、『対立』と『協調』のどちらに焦点を置くのかを認識し、状況の変化に応じて柔軟にそれらの配分を変えながら、ダイナミックにバランスをとっていくことが『相対的な優位性』を獲得・維持するためには必要なのです。つまり戦略のプロット自体には、突然で予想できない変化を許容する自由度が欠かせません。したがって、現実の文脈の変化に応じてプロットが変化します。そこでは主体(主人公、つまりトップやフロントライン社員)が『場』を共有しつつ、そのつど、独自の判断をしなければならない局面に迫られるでしょう。そこで物語りの半ばでの『(変化の)法則やパターンの発見』が重要になります。この法則やパターンとは、アリストテレスがいう高質の暗黙知、つまり『賢慮(実践知)』の推論過程と同質です」

「物語り」については、野中氏は以下のように述べます。

「聴き手にとってまったく新しい概念や文脈を提供するように物語れば、聴き手は日々の活動のなかに『新たな意味』を発見します。その新しい意味をもとに、彼ら彼女らは、さまざまな活動や仕事の取り組み方を新たに始め、そして、ゆくゆくはイノベーションへと発展していく可能性を開拓するのです。このようなスクリプトを土台にした物語りは、暗黙知として、実践のなかに埋め込まれて組織に共有され、強化されます。このプロセスは、日々の絶え間ない実践と内省のほか、それぞれの組織のもつ背景や物語りがメンバーに共有されることによって進みます。共有された物語りから愛、信頼、安心感が生まれ、個人や組織の情熱やエネルギーとなります。そこからまた新たな物語が生まれます。こうした物語と物語りの相互作用のスパイラルを経て、戦略としての物語りは進化していくのです」

第12章「本質直感の経営学――現象学と経営学が共創する動態経営論」では、「実践知(実践的賢慮)のリーダーと日本企業」として、野中氏は、知識経営の根幹を支える実践知(実践的賢慮)リーダーシップ論を紹介します。

「フロネシスとは、社会における『善いこと(共通善)』の実現に向かって、現実における複雑な関係性や文脈を鑑みながら、適時かつ適切な判断と行動をとれる能力のことです。これは身体知を伴った実践的な知恵のことを指し、実践的賢慮とも呼ばれています。フロネシスは、もともと哲学者アリストテレスが分類した知識のうちの1つとして提唱された概念です。フロネシスは、『実践知(practical wisdom)』『賢慮(prudence)』『実践理性(practical reason)』などと訳されます。『ニコマコス倫理学』第6巻には、フロネシスとは『人間にとって善または悪である物事に対して行動する能力の、真の理性的な状態』とあります。アリストテレスにとってフロネシスを備えたリーダー、つまりフロニモスの代表格は、古代ギリシャ、アテナイの政治家、ペリクレス時代と呼ばれる黄金時代を築いた政治家ペリクレス(紀元前495?~紀元前429年)でした。

アリストテレスは、フロネシスのほかにエピステーメ(普遍妥当な科学的知識)とテクネ(スキルベースの技術的知識)を提唱しました。前者が物事の理由に関する知識、後者がやり方に関する知識だとすれば、フロネシスは『何をすべきか』の意味や価値に関する知識だといえます」アリストテレスのフロネシスの考え方をベースに、古今東西、多くの優れた政治家や企業リーダー、軍人などの事例をつぶさに考察したところ、実践知のリーダーは、6つの能力を備えていることがわかってきたといいます。野中氏は「フロネシスの6つの能力」として、以下のように紹介します。

①「善い」目的をつくる能力――何が善いことか知っている

②ありのままの現実を直観する能力――アクチュアルな現象の背景やつながりなどの本質的要因を察知する

③場をタイムリーにつくる能力――他者とコンテクストを共有し、相互主観性を育み、共通感覚を醸成する

④直観の本質を物語る能力――特殊と普遍を往還/相互作用する、察知した気づきを大局観から概念・物語化する

⑤物語を実現する政治力――概念を善に向かって実現する、交渉・調整・実行する

⑥実践知(実践的賢慮)を組織化する能力――賢慮を育成・配分する

「①『善い』目的をつくる能力」について、野中氏は以下のように述べています。

「企業理念の要諦は、我が社は『何のために存在するか』の意味を世界に宣言することにあります。たとえば、『3つの喜び:買う喜び、売る喜び、創る喜び(ホンダ)』『善の循環(YKK)』『服を変え、常識を変え、世界を変えていく(ファーストリテイリング)』『もっといいクルマづくり(トヨタ)』などです。日本企業のミッションの特色は、とりわけアメリカ企業と比較すると、『世のため人のため』といわれるように、株主志向の言葉がほとんど出てこないという点にあります。ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、『本当に優秀な会社の使命感というのは、単なる経済的目的を超えたもの』であり、『会社の最終目的は「人間を幸せにするために存在している」』であり、『会社が見ているものがお金だけであって、お客様の幸せがなければ、結局商品やサービスにあらわれてしまうのです。それを、お客様は敏感に気づいて見過ごさない』と述べています。社会における共通善の実現をめざした使命を掲げ、それを具現化した商品やサービスであれば、顧客、取引先などのステークホルダーや社会は共感してくれるはずなのです」

「②ありのままの現実を直観する能力」については、以下のように述べられています。

「本質を摑むということは、具体的な細部から普遍的な真実を摑むことであり、細部への目配りや粘り強さが必要です。ファーストリテイリングでは、『リアルなモノを前に、リアルな場所で、リアルな人たちと、最後は売り切るところまでリアルに商売をまわしていく』ことを大切にしています。『机上で考えるだけでなく、現場・現物を実際に見て現実を確かめたり、あるいは実際に自分も一緒に作業をやってみたら、一発でわかることが多い』し、「こうした体験を積んでいくと、数値を見た時でも『だいたいこういうことが起きているのではないか』という勘が働き、実際の問題解決に役に立つアイデアが出てくるようになる」からなのです」

「③場をタイムリーにつくる能力」については、以下のように述べられています。 「実践知のリーダーは、互いに対話し、学び合う機会を絶えず創出します。そして、第9章でも紹介した、全人的に向き合い、相互主観性を育む場をつくります。日本語の『場』とは、関係が築かれ、相互作用が生じるダイナミックなコンテクストを意味します。場の参加者は情報を共有し、『いま・ここ』の関係を築き、新たな意味を生み出そうとするのです。ホンダのワイガヤや京セラのコンパについてはすでに紹介しましたが、企業はさまざまな方法で場を設定しています。タスクフォース、プロジェクト会議、研修プログラム、特別な研究会、非公式な趣味の会、カンファレンス、会社主催の運動会、社員旅行、ファミリーイベントや喫煙室、カフェテリア、バーチャル会議、社内SNS、ブログなどです。場はトップダウンでもボトムアップでもよいのです」

「④直観の本質を物語る能力」については、以下のように述べられています。

「実践知のリーダーは、わかりやすく、かつ共感を呼び起こすようなコミュニケーションを心がけなければなりません。状況の本質は表現しにくいことが多々あるので、リーダーは物語やレトリックなどを駆使しながら伝えていく必要があります。これがうまくできると、通常の対話のベースとなる状況の文脈や基本的体験を共有していない人々に対しても、物事を直観的に訴えることができます。伝え方1つで相手の心を動かせるのです。メタファーやストーリーを効果的に使うには、リーダーは1つの物事と他の物事、自分と他者、あるいは過去と現在、現在と未来との関係を見抜けなければなりません。そういった能力を鍛えるためには、ロマンス、風刺、喜劇、悲劇など、あらゆるジャンルの小説をできるだけ多く読み、映画や演劇を鑑賞することも重要です」

「⑤物語を実現する政治力」については、以下のように述べられています。

「実践知のリーダーは、他者に物事の本質を伝えた次のステップとして、人々を結束させ、行動に駆り立て、目標を達成するための行動へと導かなければなりません。1人ひとりの知識と実践をまとめ上げ、全員で共有しているビジョンを実現していくのです。人材を動員するためには、リーダーは状況に応じて、すべての手段、ときにはマキャベリ的な権謀術数さえも駆使しなければならない場面も出てきます。新しくてよいものを創造するためには、往々にして狡猾であったり、頑迷であったりすることも必要です」

「⑥実践知(実践的賢慮)を組織化する能力」については、以下のように述べられています。

「フロネシスは、CEOや経営陣など一般的にリーダーと呼ばれる人たちだけに属する能力であるかのように取り扱うべきではありません。フロネシスは、あらゆる層の社員が訓練や実践によって身につけ、組織のすみずみにまで分散していなければ、組織全体の能力を伸ばすことになりません。したがって、この実践的賢慮の育成はリーダーの重要な責務といえます。とりわけトップマネジメントにとって、後継者や次世代リーダーの育成は重要な経営課題の1つです。フロネシスが企業のさまざまな層で育まれていれば、組織はいかなる状況にも柔軟かつ創造的に対応できるようになります」

野中氏は「AIと人間との共創」として、人間との関係性から見て、AIをどうとらえるか、という点を整理します。まず、AIは生命体ではなく機械であると指摘し、以下のように述べています。

「生きていないから、AIの記憶はリアルな感覚を感じさせる物語をつくり出せません。また、生きていないAIにはインプットされたデータの計算結果しか判断の基準がありません。フロネシスは、これまで生きてきた人生からつくられた知であり、これからよりよく生きるための知ですので、AIにフロネシスをつくり出すことはできません。その意味では、AIはあくまで人間の補助的な立場のツールでしかないのです」

続けて、野中氏は、AIと人間について述べます。

「AIやIoT(Internet of Things=モノのインターネット)がもてはやされる時代こそ、人間の倫理観や責任感、美意識、やり抜く力、根性などの『生き方』が経営の基盤になるでしょう。AIはおおいに活用すべき手段ですが、自ら目的をもち、状況に即応し、新たな意味や物語りを紡ぎ出してやり抜く主体は我々人間であり続けるでしょう。『世のため人のため』という理想を掲げ、現場の只中で新しい価値を生み出す『理想主義的プラグマティズム』を実践するリーダーが必要なのです」

さらに、野中氏は以下のように述べています。

「冷静な頭脳と温かい心が、我々が日々直面する理想と現実、アートとサイエンス、変化と安定、感情と知性など、両極間のジレンマを動的にバランスをとりながら両立する原動力になります。『たんなる金儲け』を超えて、志を高くもちながら現実的に価値創造を実践する姿勢は日本的経営が元来持ち合わせていたものであり、それを再評価することがAIと共創する時代の鍵となるでしょう」

「人間のもつ優れた能力」として、野中氏は「身体と心をもつ人間、一方で身体と心をもたず人間の脳の機能を模倣するAIにどんな差があるのでしょうか」と読者に問い、この点に関して、情報学者の西垣通氏の以下の発言を紹介します。

「『脳』とは外側から客観的に分析把握するものであり、『心』とは内側から主観的に分析把握するものである。人間の主観世界を形づくるのはイメージの連鎖であるが、そのなかにはクオリア(感覚質)が宿っているが、それは『私』の心の内側から観察しないとわからない。脳だけに着目し、機械的に分析しても、心は再現できない。心と脳は、観察の仕方や視点に伴ってそれぞれ出現する。人工知能が人間の心をシミュレートするには、脳だけでなく、心にも着目しなければならない」

この西垣氏の指摘を踏まえて、野中氏は「一般的に『心』とは人間の脳内に収まっており、身体や環境からは独立して存在するものとして考えられていますが、先述の『身体化された心』は、自らの身体や行動、そして周りの環境との関係性のなかから即時に創発されてくるものです。それは脳内だけにとどまっているのではなく、身体や環境との関係性のなかから初めて『心』というものが生まれる、という理解に基づいています」と述べています。

また、「善き生の社会の実現に向かって」として、野中氏は以下のように述べています。

「哲学者スティーヴン・トゥルーミン(1922~2009年)は、近年主流になってきている数学的な理論経済学が金融資本主義を先導し、現実と人間を軽視した結果、理論偏重のアカデミズムの袋小路に直面していると警鐘を鳴らしています。歴史と伝統を重んじ、個別具体の文脈で『理に適った(reasonable)』実践を講じた道理性が中心であった第1期の『人間味のある時代』を経て、第2期の『科学的合理主義の時代』が到来しました。そこでは『合理的(rational)』であることが『理性的』であるとされ、数学的厳密性や行きすぎた理論偏重の考え方が台頭し、個別具体の現実に基づく理性が軽視された結果、現代の閉塞状況がつくり出されてしまったと論じています。そのうえで、これからは第3期『合理性』と『道理性』が共存する時代であり、この閉塞状況を打破する唯一の手段は道徳的ルネッサンス・ヒューマニズムの復活だと主張しています。つまり、世界は根源的に不確実性を孕んでいることを理解したうえで、歴史と経験を重視し、つねに知的活動の根拠を問う個別具体の現実に則った道理性、つまりフロネシスへの回帰こそがいま求められているというのです」

最後の対談「日本人の集合本質直観の力」では、山口氏が以下のように語っています。

「身の回りの家族愛、それを土台にした人類愛というような実践理性でもって、さまざまな具体的な諸問題について、哲学的な議論を積み重ねることでそれは解決できるという、根本的な理性に向かっての目的論を現象学は主張しているわけです。それが日本人のみならず、『真・善・美』を無限に追求しようとする人間のなす営為である企業活動にとっても大いなる示唆になることは、考えてみれば自然なことかもしれません」

また、野中氏は以下のように語っています。

「対話を通じて相互主観性を生み出すとき、鍵となるのはやはり『共感』です。そこではたんに「そうだよね」と相手に同意するのではなく、『自分であればこうだよ』という『同感』が求められるわけです。そして心の底から他者に『同感』するためには、ハウツーで賛意を集めるのではなく『人間の生き方』までもが問われているのは明らかでしょう。そのレベルの同感がもたらされたときに初めて、集合本質直観が生み出され、新しいイノベーションが起こる、と考えています」

「おわりに」では、山口が以下のように述べるのでした。

「もともと現象学は、現代哲学として成立した当初から、論理学、言語学、精神病理学、社会学、発達心理学、スポーツ運動学などに多大な影響を与えており、とりわけヴァレラの『神経現象学』における脳神経科学と現象学との相補的共創研究の実現は、諸学問の学際的研究の指針となっているといえるでしょう。このようなグローバル化された世界の学際的研究の進展において、現象学の相互主観的本質直観を知識創造経営学へと統合し、世界で初めて現象学と経営学の学際的共創研究を実現された野中さんに最大限の敬意を表すものです」

本書は経営書としてはかなり難解な内容の本であり、非常に読みごたえがありました。経営学と現象学の親和性という視点は「目から鱗」でしたし、アリストテレスのフロネシスの考え方を改めて知ったことも大きな収穫でした。たしかに、わたしの唱える「ハートフル・ソサエティ」や「ハートフル・マネジメント」、そして「ハートフル・リーダーシップ」を実現する上で、「フロネシス」は重要なキーワードになると思います。あとは、本書で学んだ「共感の哲学」を現実の経営にどう反映させていくか・・・・・・ここが、経営者としてのわたしの最大の仕事であります。 「はじめに」で、野中郁次郎氏は以下のように述べます。 「ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)などの技術の進展によって、市場も組織も急激な変化にさらされています。そのような時代には何を根拠に生きていけばよいのでしょうか。その答えは、同じような激動の時代を何度も生き抜いてきた人類が無意識的に創造してきた『暗黙知』と、意識的に創造してきた『形式知』を両面とする『知識』にしかないと考えます」

本書の帯

本書の帯