- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.03.28

『旅する巨人』佐野眞一著(文春文庫)を読みました。

「宮本常一と渋沢敬三」のサブタイトルがついています。

著者は1947年、東京に生まれ。早稲田大学文学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。「戦後」と「現代」を映し出す意欲的なテーマに挑み続けています。97年、本書で第28回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。

本書のカバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「瀬戸内海の貧しい島で生まれ、日本列島を隅から隅まで旅し、柳田国男以来最大の業績を上げた民俗学者・宮本常一。パトロンとして、宮本を生涯支え続けた財界人・渋沢敬三。対照的な二人の三十年に及ぶ交流を描き、宮本民俗学の輝かしい業績に改めて光を当てた傑作評伝。第28回大宅壮一ノンフィクション賞受賞作」

本書の「目次」は、以下の通りです。

第一章 周防大島

第二章 護摩をのむ

第三章 渋沢家の方

第四章 廃嫡訴訟

第五章 恋文の束

第六章 偉大なるパトロン

第七章 父の童謡

第八章 大東亜の頃

第九章 悲劇の総裁

第十章 ”ニコ没の孤影”

第十一章 萩の花

第十二章 八学会連合

第十三章 対馬にて

第十四章 土佐源氏の謎

第十五章 角栄の弔辞

第十六章 長い道

「あとがき」

「文庫版あとがき」

「解説」稲泉連

「関係人物略年譜」

「取材協力者一覧」

「主要参考文献一覧」

「人名索引」

第一章「周防大島」で、著者は次のように書いています。

「宮本常一は、今日の民俗学の水準からは想像もできないような巨大な足跡を、日本列島のすみずみまで印した民俗学者だった。その徹底した民俗調査の旅は、1日あたり40キロ、のべ日数にして4000日に及んだ。宮本は73年の生涯に合計16万キロ、地球を丁度4周する気の遠くなるような行程を、ズック靴をはき、よごれたリュックサックの負い革にコウモリ傘をつり下げて、ただひたすら自分の足だけで歩きつづけた。泊めてもらった民家は1000軒を超えた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「宮本と親交の深かった作家の高田宏は、宮本のことを空前絶後の旅行者だといい、宮本を超える旅行者はもう絶対に現われないだろうといった。一定程度の交通網が整備された時代に生まれた宮本は、自分の足だけで旅をしなければならなかった江戸時代の旅人とも、また、海外にもひとっ飛びで行ける現代の旅人とも違って、日本列島をいわば等身大の大きさで、くまなく歩くことのできた旅人だった」

さらに続けて、以下のように述べています。

「のちに宮本の恩師となる渋沢敬三は、日本列島の白地図の上に、宮本くんの足跡を赤インクでたらしていくと、日本列島は真っ赤になる、と評した。戦前、戦中、戦後にかけてのその記録は、『宮本常一著作集』(未来社)に収められているが、その業績をすべて収録するには、別集の2巻を含め、平成8年現在刊行中の41巻ではとても終わらず、100巻は優に超すだろうといわれている」

著者は、口承文芸からはじまった宮本の関心は、生活誌、民俗学、農業技術から農村経済、はては塩業史、漁業史、民族学、考古学、日本文化論にいたるまで果てしなく広がっていったと指摘し、以下のように述べます。

「よく宮本の学問には、体系がない、方法論がない、といわれる。たしかに宮本の著作には、論考なのか随筆なのかわからない文章が多く、その意味で、宮本を1つの学問領域に限った専門学者と定義することを困難にさせている。いわゆるアカデミズムの世界での宮本評価が低いのは、たぶんそのためである。柳田国男以降、おそらく最大といっていい業績をあげながら、宮本はわが国の民俗学徒の間で、皮肉にも、彼の代表的著作と同じ”忘れられた日本人”と同然の立場に置かれつづけてきた」

宮本は、網野善彦、安丸良夫、鹿野政直、鶴見俊輔、鶴見良行など、民俗学以外の学問を専門とし、いわゆるアカデミズムとは一線を画した人々によって、高く評価されてきたとして、著者は「宮本家の芳名帳にある水上勉、加藤秀俊、高田宏なども宮本の古くからの敬愛者であり、平成8(1996)年2月に死去した司馬遼太郎もまた宮本を高く評価した一人だった」と述べます。その司馬は、「図書」に掲載された岩波文庫の『私の3冊』というアンケートのなかで、宮本の『忘れられた日本人』をあげ、〈宮本さんは、地面を空気のように動きながら、歩いて、歩き去りました。日本の人と山河をこの人ほどたしかな目で見た人はすくないと思います〉と評しています。

著者は、宮本常一の生涯について、「瀬戸内の島に生まれ、生涯の師ともいうべき渋沢敬三を得て、文字通り、野ゆき、山ゆき、海辺ゆきを繰り返した宮本常一の生涯は、宮本が、温かなまなざしをもって終生追い求めた”忘れられた日本人”の人生に、そのまま重なりあっていた」と述べます。そして、著者はその長い旅について、こう述べるのでした。

「宮本は父の言葉を忠実に守り、車窓にながれる風景にじっと目を凝らした。駅にどんな荷物が積んであるか、乗り降りする客の服装はどうか、田畑にはどんな作物が植えられているか、ひとつも見逃さないように観察をつづけた。沿線の家には藁葺き屋根が多く、障子には子供たちの手習いの半紙の使い古しや新聞紙が貼られていた。宮本はその風景を眺めながら、いま離れてきたばかりの故郷の島の貧しさを思いだしていた。これが、以後約60年間にわたる宮本の長い旅の始まりだった」

第二章「護摩をのむ」では、宮本が若いとき最も感銘を受けた本として、大杉栄が訳したクロポトキンの『相互扶助論』をあげていますが、クロポトキンを読む前に、もう1人の作家が書くものにも深い感動をおぼえていたことを紹介します。「少年倶楽部」「少女画報」「少女の友」などを舞台に少年少女小説を書いていた小山勝清の一連の作品です。彼の作品は差別を憎み、社会正義に溢れていました。

創立されて間もない日本民俗学は、社会主義とも関わりがありました。大正末期から昭和初期にかけ、社会主義運動に挫折した人々が、一種の偽装転向の形で「日本民俗学の父」である柳田国男の門を数多くたたいていたのです。東大新人会出身の大間知篤三や、大正年間に片山潜ら社会主義者のところに出入りしていた橋浦泰雄、京大の学連事件に連座して下獄した石田英一郎らが、その代表的顔ぶれでした。

著者は、次のように述べています。

「大逆事件であやうく連座をまぬがれた沖野岩三郎とも親交をもった小山が、再び上京し、柳田の門をたたく気になったのは、放浪の生活と社会主義の夢に破れて故郷に戻り、故郷の山村生活に国家をこえたユートピアの可能性をみたためだった。柳田の名を一躍高め、日本民俗学の第一歩を刻むことになる『後狩詞記』を読んで感動したことも、小山を民俗学の道に走らせる大きなきっかけだった。『後狩詞記』には、小山の故郷に近い宮崎県椎葉村に暮らす山民の生活が克明に記されていた」

著者は、宮本常一の旺盛な読書について紹介しています。

「宮本は大阪に戻ると、ひと月1万ページを読破することを自らに課し、すさまじい乱読時代にはいっていった。明治大正文学全集、世界文学全集、近代劇全集、世界思想全集から、有島武郎、国木田独歩、島崎藤村、石川啄木まで、手あたり次第に読みふけった。この乱読時代は、結核に倒れるまで、以後3年間つづいた。それから10年後、宮本は大宅の東大新人会以来の親友で、夫人同士も女子大の同級生だった大間知篤三らと、柳田国男の指導のもと、奈良県下の野山村の民俗調査に歩くことになる。宮本のまわりには、本人も知らないところで次第次第に”柳田人脈”が形成されつつあった」

長い病床で宮本はひたすら本を読んだそうです。長塚節全集、正岡子規全集、近松門左衛門全集、万葉集などをくりかえし読み、万葉集の半分は譜んじられるほどになったといいます。いくつもの文章や歌が宮本の心をうったが、とりわけ慰めをおぼえたのは、松尾芭蕉の『奥の細道』とファーブルの『昆虫記』だったとか。

第三章「渋沢家の方へ」では、渋沢敬三と宮本常一との出会いが、以下のように述べられています。

「渋沢は38歳、宮本は27歳だった。当時、渋沢は第一銀行常務という立場にあったが、そうした金融人としての側面より、民俗学者としての名前の方がよく知られていた。渋沢は後述するように、大正年間から東京・三田の屋敷の屋根裏部屋に、動植物の標本、化石、郷土玩具などを収蔵したアチック・ミューゼアム(屋根裏博物館)をつくり、ここを舞台に、在野の少壮学者を集めて次々と瞠目すべき研究成果を発表していた」

第四章「廃嫡訴訟」を、著者はこう書きだしています。

「渋沢敬三の長男の雅英(東京女学館理事長)は、父の臨終を、いまでもありありとおぼえている。柳田国男が没して1年後の昭和38(1963)年10月25日、虎の門病院に入院中の渋沢は糖尿病に萎縮腎を併発して死去した。享年67歳だった。イギリスに外遊中の雅英が敬三の容態が急変したとの連絡をうけ、病院に駆けつけたのは8月末のことだった」

死の1週間前、敬三は雅英に、やり残した出版のいくつかを片づけてほしいこと、とくにお世話になった人々に品物やお金をあげてほしいということを伝え、最後に、通夜と葬式の指図までしたそうです。敬三は強がっているふうもなく、ごく自然に「67歳を一期にこの世を去るか」と言いました。「お淋しいですか」と雅英が聞くと、「いや、別に淋しくもない」と言って、法華経を唱えはじめたそうです。雅英もそれに唱和しましたが、2人とも長くはつづきませんでした。

渋沢は生前、宮本らアチック同人たちに向かい、よく「私は得体の知れない男だ。実業家かもしれないし、政治家かもしれない、学者なのかもしれない。しかし、ほんとうは、そのどれでもないし、どれでもなかった。私は渋沢敬三という一個の社会人だ。やらなければならない大事なことは、そのつど、一生懸命にやってきた……」と言ったそうです。長男の雅英も生前の敬三がときどき、「誰も僕をわかってくれない。どうも人には僕のことはわからないらしい」と淋し気にいっていたのをよくおぼえていました。著者は、「柳田国男や折口信夫と並らび称されるわが国屈指の民俗学者である渋沢は、栄一の跡を継いで渋沢一族の当主の座をつとめ、戦中は日銀総裁、戦後は大蔵大臣をつとめた経済人でもあり政治家でもあった」と述べています。

敬三にとって、民俗学とは何だったのか。

著者は、以下のように述べています。

「敬三にとって民俗学とは、いうなれば実朝における歌だった。子爵家などという近代がつくりだした堅苦しい肩書きをとっぱらい、自分の祖父の元々の血につながる民俗学への埋没は、敬三のかけがえのない慰藉だった。もし敬三が民俗学という学問に没頭するすることで、たまゆらの自由をもたなかったならば、たちまち渋沢家の重圧に押しつぶされ、おそらく死を選んでいたに違いない。祖父栄一を”始祖”とする渋沢家の問題と、それに随伴する形で行した日本近代化の重責は、敬三にそれほど重くのしかかっていた」

栄一は近代企業を興すその一方で、社会事業にも力を注いだとして、著者は以下のように述べます。

「東京都養育院、結核予防会、盲人福祉協会、聖路加国際病院などの福祉医療事業のほか、日本女子大、曾孫の雅英が現在理事長をつとめる東京女学館の設立など教育事業にも関わった。これは、事業は道徳と一致していなければならない、という栄一独得の経営哲学に基づいてのことだった。

栄一の経営哲学は、よく”論語と算盤”という言葉にたとえられる。栄一は経営理念の範を、資本家とは一見不釣り合いな『論語』に求め、経営活動は常に道徳にかなったものでなければならず、不正に得た富は許されないと主張し、かつ実践した。『論語』のなかにある『余りあるをもって人を救わんとすれば人を救う時なし』という言葉通り、経済活動で得た富を惜しみなく社会に還元したのである」

戦後、渋沢同族は三井・三菱・住友・安田とならんで五大財閥の1つに数えられ、財閥解体の対象となりましたが、渋沢同族は、直轄の渋沢倉庫以外には、直接的にはほとんど何の事業もしておらず、一族を栄一の息のかかった企業に送りこむこともありませんでした。著者は、「渋沢同族とは、栄一がさまざまな会社創設に関わったときの功労株を管理する、単なる持株会社にすぎなかった。東京商工会議所の前身の東京商法会議所の会頭に就任するなど、財界に確固たる地歩を築いた明治24年、栄一が家族の範囲を厳密に定め、同族会の設立を決めたのは、先妻、後妻、そして妾という複雑な人間関係を整理する必要に迫られていたためだった」と述べています。

敬三はのちに、宮本のことを「わが食客は日本一」と語り、一方、宮本は「渋沢先生は私の中に古い農民の姿を見たに違いない」と語っています。著者は述べます。

「生まれも育ちもまったく違い、もし民俗学という新興の学問がなければ絶対に遭遇することのなかった2人は、それから3年あまりのち、偶然、出会うことになった。それは、家族の重圧からくる息苦しさをくぐりぬけ、無欲で微笑を絶やさない理想的人間への第一歩をふみだした男と、父祖たちから注がれたありあまる愛情ゆえに一点の暗さを内蔵しなければならなかった男の、お互いの磁力に引きずられるような運命的な出会いだった」

第六章「偉大なるパトロン」では、敬三は柳田国男の弟子でありながら、柳田との人間関係がこじれ、破門同然になった岡正雄に救いの手を差しのべたことが書かれています。

「岡が柳田に会ったのは、卒業論文を書く際、自分で翻訳して参考にしたフレイザーの『王制の呪的起源』の序文を柳田に書いてもらおうと考えたためだった。岡は同じフレイザーの大著『金枝篇』も、東大新人会の佐野学から原書で借りてすでに読んでおり、穀霊である神聖王の殺害によって王権が更新されるというフレイザーの学説は、新興のエスノロジーを目指していた岡にとって新鮮な驚きだった」

ところが柳田は、岡の申し出を言下に拒否したばかりか、出版するなら妨害をするというまでの強硬な態度に出て岡を驚かせたのです。著者は以下のように述べています。「柳田は前年の大正12年、国際聯盟統治委員会の委員としてヨーロッパを歴訪中、ジュネーブで直接フレイザー自身と会っており、その学説も知悉していた。当時柳田は、フレイザーの学説を殺霊の王=天皇制とする解釈の立場をとっており、その限りでいえば、フレイザーの著作の翻訳出版は危険きわまりないものに映っていた。フレイザー問題を極力避けようとする柳田の態度は戦後もつづき、昭和26年、『金枝篇』が岩波文庫から翻訳出版された際、訳者の永橋卓介が相談したときも、柳田は格別の関心を示さない素ぶりをとりつづけた」

大正4年、「民族」という雑誌が敬三の資金援助によって創刊されました。一国民俗学から、より広い視野をもった比較民俗学への橋渡しになるはずでしたが、柳田と岡との人間関係のこじれから、わずか4年で廃刊されました。

著者は、以下のように述べ提供ます。

「発端は折口信夫の論文『常世及びまれびと』の掲載拒否問題だった。折口はこの頃、一種独得な直感的なひらめきと演繹的な手法によって、次々と精力的な業績を積みあげていた。『常世及びまれびと』論は、そのなかでも、のちの折口学の方法的原理の骨格をなすことになる、とりわけ重要な論文だった」

しかし、民間伝承資料などのデータを帰納的にたどって結論を導く科学的方法論の立場をとってきた柳田からすれば、折口の手法は非科学的で邪道な方法論にしか思えなかったのです。著者は、「しかし、1年以上にわたって『民族誌上への掲載を拒否しつづけた柳田の態度は、そうした学問の方法論の違いから出たというよりは、同じ学問領域のなかで手強い競争相手として台頭してきた折口を、無視ないし蹴落とそうとする暗い情念の産物という面が強かった』と述べます。

敬三はよく宮本に、「人がすぐれた仕事をしているとケチをつける者も多いが、そういうことはどんな場合もつつしまなければならない」と言ったことを紹介し、著者は述べます。

「この言葉には、明らかに、柳田が折口に対して燃やした見苦しい嫉妬心への冷静な批判が含まれていた。自分自身の不幸な生いたちや、柳田を中心とした複雑な人間関係が、敬三の人を見る目と、人に対する細心の気配りを極意というべき境地にまで高めたことは確かだった。敬三のこうした人格形成には、その一方で、金融人としての生き方にもかなり大きな影響を受けていた。バンカーの要諦はいうまでもなく、人を見、その人をどう評価するかである。まして、心ならずもバンカーにならざるを得なかった敬三の場合、銀行の煩雑な日常業務はまったく関心外のことであり、いきおい関心は人を見ることのみに純化していった」

柳田は「郷土研究」などを通じ、多くの郷土史家に働きかけて民俗学に興味をもたせていきましたが、その多くは柳田の忠実な民俗資料レポーターとして終わりました。この点について岡正雄は、柳田学の基礎資料は多くの無名の報告者の報告から成り立っている、とした上で、「ずっと後になって、先生に対する僕の悪口の一つが、柳田学は「一将功なって万骨枯るの学問」だということです。お前たちは報告だけしろ、まとめるのはおれがやる。僕はいつも何か割り切れない気持でみていました」と述べました。

敬三は学者をはじめとした、多くの人々に救いの手を差しのべました。そのことに関して、著者は述べています。

「不遇の学者や親類に対するこれらの行為がわざとらしくもキザにもみえず、素直に人の心を打ったのは、敬三のほとんど完成された人間性の賜物だった。それは同時に、生き馬の目を抜くような実業家タイプをほとんど1人も出さず、精神に余裕をもった、言葉の真の意味での”遊び人”を数多く輩出した渋沢一族の血がなせるわざでもあった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「学者や音楽家を数多く生んだ渋沢一族の遠い係累には、マルキ・ド・サドの翻訳などで知られる異端の文学者の澁澤龍彦や競馬評論家の大川慶次郎もいる。敬三の叔父で洒脱なエッセイストとして知られた渋沢秀雄は、渋沢一族にはどこからしらユーモアの精神が流れているといい、とりわけ敬三は人の特徴をつかんだ物真似や、その人物にいかにもふさわしい仇名を戒名をもじってつける名人だったと回想している」

敬三は海外旅行でホテルにとまると、ホテルの前につけたタクシーには乗らず、必ず数十メートルはなれたところで流しのタクシーを拾いました。ドアボーイへのチップを浮かせ、その分、学問のために使う。それが敬三流の考え方だったのです。著者は、以下のように述べます。

「敬三のこうした金銭感覚には、バンカーとしての生き方が少なからず投影していたことは確かだった。だが敬三は、やはりバンカーそのものにはなりきることができない男だった。敬三は約25年間にわたるバンカー生活をふり返って、『銀行の仕事は一度も面白いと思ったことがない』と、率直に述べている」

敬三は、学問への没頭に対する銀行内部からの批判に対して、以下のように反論しています。

「ぼくはある意味では、銀行家としてはなまけ者と見られていた。なまけ者というよりは、よけいなことをしておるように見られた。たとえばアティックをやっておったのでも、明らかにそうだった(中略)。いかにも銀行の精力をそこに分けちゃって、銀行にデヴォートしていないような感覚を持つ人がいましたね。併しそれに対しぼくは、その時間を比較して見ろとよくいった。碁を打っておる時間、ゴルフをやってる時間、マージャンの時間を通計して、ぼくのそれとどっちが多いか、通計したらぼくの方が少いじゃないか。その代りぼくはそっちをやらない。明治39年以来相撲を見たことがない。常陸山、梅ケ谷以来ない。ベースボール・マッチを見たことがない。ゴルフは行かぬ。碁、将棋はしない。マージャンは一ぺんもやらない。時間は浮いてくる」

このあたりは、つねに著作活動や客員教授活動について誤解され続けているわたしには、胸の痛む内容でした。

第七章「父の童謡」に、著者は次のように書いています。

「宮本は民衆の生活という大地を旅する生涯の旅人だった。宮本は日本列島のすみずみまで歩き、流浪の人々の声に耳をかたむけ、そこから、歴史学、人類学、人文地理学などアカデミズムの成果をとりいれながらも、その枠にしばられることなく、日本の文化を考えようとした。急激な近代化によって日本の生活環境が一変する以前の、さまざまな日本民衆の暮らしをこれほど多く書き残した記録は、ほかに例がなかった。それが宮本民俗学の無類性を決定づけ、”野の学者”としての評価を不動のものとした」

そして、日銀総裁に就任した敬三は、まさに時代に”強姦”された、悲劇の総裁にほかなりませんでした。

「敬三は日銀入りするまで、第一銀行副頭取、東京貯蓄銀行会長をはじめ、多くの銀行、会社の取締役を兼ねていた。アチックの運営もそれらによる収入でほとんどまかなわれていたが、日銀副総裁に就任するにあたり、敬三は一切の民間事業の役職から手をひいた。そのことによる収入の減少は大きかった。アチックが開店休業状態になったのも、戦局の悪化に加え、敬三の収入が激減したこともかなり大きく作用していた。それでも敬三は学界のパトロネージュをやめたわけではなかった。日銀時代、敬三は2人のマルクス主義経済学者の面倒をひそかにみている。1人は東大の同級生で、人民戦線事件で検挙され、保釈中の身だった向坂逸郎、もう1人は労農派教授グループ事件で検挙され、東大を休職となっていた大内兵衛だった」

第十一章「萩の花」では、敬三と宮本の農村行脚が始まった頃、宮本の故郷の周防大島で次男の三千夫が誕生しましたが、わずか50日後に亡くなったことが紹介されています。

「島に帰ると家は葬式の準備中だった。三千夫は枕屏風にかこまれて冷たくなっていた。白い布をとると、頭はほとんどもとの大きさになっていた。きれ長の目をとじ、顔は蠟のように白く唇にはまだ赤味があった。額に手をあてると氷のように冷たかった。宮本は遺骸のそばでしばらく声をしのばせて泣いた。遺骸が宮本の四畳半の書斎に移されたとき、宮本は50日の生涯のうち40日を闘病ですごしたわが子の顔を鉛筆でスケッチした。清らかな子の顔をみるたび慟哭がおそい、宮本は何度も鉛筆をおいた」

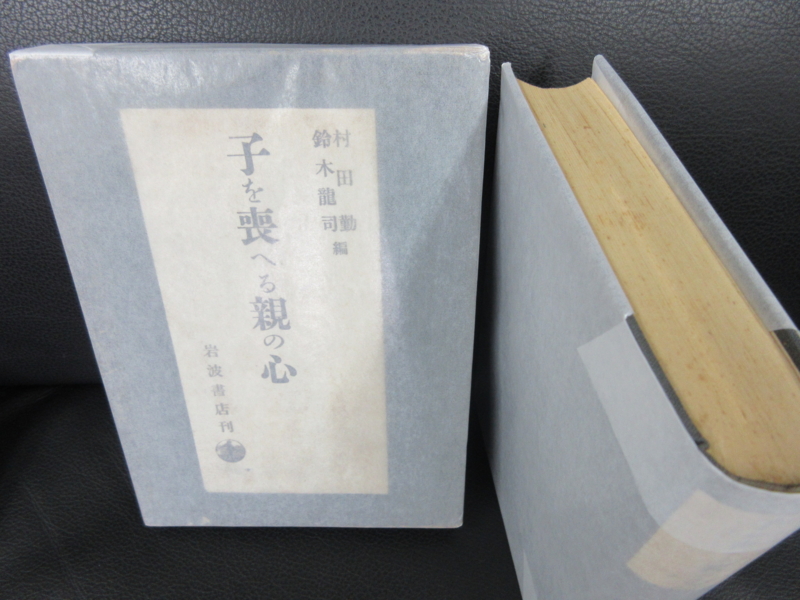

『子を喪へる親の心』(函入り)

『子を喪へる親の心』(函入り)

この死んだわが子のスケッチ画を描くという行為は、この時代の人々にはよく見られたようです。1937年(昭和12年)、村田勤・鈴木龍司編による『子を喪へる親の心』と題された書物が岩波書店から刊行されています。題名のとおり、ここには子ども(20歳代の未婚の男女も含まれている)を亡くした親たちによる、追悼の手記や短歌が収められています。内村鑑三、安部磯雄、伊藤左千夫、島木赤彦、西田幾多郎、近角常観、窪田空穂、徳田秋声、森田正馬など、寄稿者は60人に及んでおり、いわゆる教養人もしくは文化人と呼ばれる人たちの作品なのですが、亡くなった子どもをどのように弔ったのかを知る手がかりとなります。

『子を喪へる親の心』の扉

『子を喪へる親の心』の扉

天下布礼日記「『子を喪へる親の心』を入手しました」で紹介したように、わたしは、この『子を喪へる親の心』こそは、日本におけるグリーフケアのカノン(聖典)になりうるのではないかと考えました。そこで古書をネットで探したところ、日本に3冊だけ存在しました。わたしは、迷わずにすべてを買い求めました。そして、同書を熟読しましたが、宮本常一と同じように、死んだわが子の顔をスケッチした人々が多かったことを知ったのです。

第十六章「長い道」では、著者は宮本の人生について、以下のように述べています。

「宮本の人生は、前述したように、近代化によって忘れられた土地をくまなく訪ね歩き、そこに否定的要素ではなく、あえて肯定的要素を見出し、その土地に生きる人々を明るく励ましていこうとした人生だった。その”忘れられた日本人”が、高度成長によって”大衆”と呼ばれるようになり、田中角栄の金権に群がる存在になりさがった。にもかかわらず、宮本は”絶望的な明るさ”をもって、いや、絶望を通り抜けた明るさをもって、自分を裏切るかもしれない”大衆”をなお励ましていこうとした。山古志村の現実には、そうした宮本の敗戦必至の闘いの跡がはっきり刻まれていた」

著者は、また柳田と比較して宮本を語ります。

「柳田国男は郷里からの一家の離脱という不幸な出郷により、以後郷里とのつながりを失なうが、宮本は終生家郷とのつながりを失なうことがなかった。近代において、宮本ほど故郷への愛着を率直に語った知識人はおそらくいないだろう。宮本はその意味で、石川啄木はじめ故郷への呪詛を通じて近代的個を確立していった多くの知識人たちとは、明らかに一線を画していた」

続いて、著者は以下のように述べています。

「宮本の家は貧しくはあったが、肉親の温かい愛情と家庭環境、そして温暖で風光明媚な瀬戸内の風土が、それをおぎなってあまりあるほどカバーして、宮本のなかに理想の故郷像を結ばせていった。東北など酷薄な気象とは対極にあるその故郷では、飢饉の悲惨さを実際にみることもなかった。宮本の学問が必要以上の荘重深刻な使命感を持たなかったことは、そのことと密接に関連しあっていた」

柳田は生涯、天皇制権力に直結する米の問題に関心をもったが、宮本は米よりもむしろ庶民になじみの深いイモの問題に関心を注いだと重要な指摘をする著者は、「思えば宮本が意識的に歩いたのは、焼畑と林業を生業とする土佐の山中であり、山の頂上まで段々畑が広がる瀬戸内の島々であり、漁業で生計をたてるしかない玄界灘の離島だった。宮本は、稲穂が風にそよぐ東日本に典型的な水田風景には、ほとんど目もくれなかった」と述べています。

続けて、著者は以下のようにも述べています。

「そうした西日本偏重の視点は、宮本民俗学の一種の限界だともいえた。だが、権力に虐げられた民衆という、東北地方などを語るときに必ずつきまとう歴史的構図や、それに随伴した日本近代の暗部や不幸、そしてそれに反逆する形の庶民の好智、狡猾の部分だけをいいつのってきた感のある日本の類型化された学問のありかたに、宮本民俗学がひとつの風穴を開ける結果になったことも事実だった」

部落問題にも関心の深かった宮本は、かつて述べました。

「部落史と芸能史と女性史は、日本民俗学があえて目をつぶって避けてきた三大テーマじゃ。これはそれをやってこなかったわし自身の自戒をこめていうんやが、この3つやらなければ日本民俗学は学問として本当は完成しない。部落問題でも離島問題でも一番大切なことは、地域に人間をつくることじゃ。君がそれほどやる気なら、実際に猿回しの芸を復活してみたらどうじゃ。いますぐ評価されなくてもいいではないか。50年、100年たってのち世の人々が、あの人がやってくれたおかげで、ということがあってもよいではないか。わしもできるかぎり協力する」

個人全集が100巻を超えるほどの大量の原稿を書いた宮本は、最後まで旺盛な執筆欲を失うことはありませんでした。

「宮本は再入院するとき、200字詰めの原稿用紙2000枚を病床にもちこんだ。余命2カ月もないと医師から宣告された宮本は、病床でなお、四百字詰めにして1000枚の大作に挑もうとしていた。死の約半月前の1月14日、早稲田大学教授の川添登が見舞いにかけつけると、宮本は病床から起きあがり、原稿を執筆していた。川添は、宮本の学問に対する鬼気迫るまでの情熱に、感動するだけだった」

「あとがき」で、宮本の生涯を追っていくうち、渋沢敬三という巨大な存在が、私の視野にせりあがってきたとして、著者は以下のように述べています。

「柳田国男や折口信夫と並ぶ大民俗学者であり、同時に、日銀総裁や大蔵大臣をつとめた経済人でありながら、いま彼の名を知る人はきわめて少ない。渋沢敬三もまた、宮本同様、いつの間にか、”忘れられた日本人”の範疇に組みいれられていた。だが、もし渋沢敬三がいなければ、宮本の業績は間違いなく生まれなかった。そればかりか、民俗学及び民族学をはじめとする日本の人文分野の学問の発展もなかった。渋沢敬三が学問の発展にかけた物心両面にわたるパトロネージュ精神は、それほど大きなものだった」

昨今、メセナといわれる企業の文化事業支援活動が盛んですが、敬三のパトロネージュ精神は、短期間で結果を求めるそれらの活動とは雲泥の開きをもっているとして、著者は「敬三の目は、明らかに100年先、200年先を見据えていた。敬三が宮本に短兵急に結論を出すのではなく、ひたすら日本列島を歩き、そこに生きる人々の生きた声をできうるかぎり集めるようにすすめたのも、そうした息の長いスタンスをもっていたためだった」と述べています。

そして、著者は以下のように述べています。

「不透明さだけが増し、先行きがまったく見えない現在の日本社会は、恐ろしいほどの閉塞感に包まれている。派遣社員ばかりか正社員まで平然と首切りし、毎年3万人の自殺者が出るこの国は、完全に社会の底が抜けてしまった。

もっと言うなら、日本社会は一種の『内戦状態』に突入したといえるのではないか。自殺者3万人という数字は、阪神淡路大震災クラスの大地震が1年間に4、5回起きている計算である」

さらに著者は、「そんないま、日本列島の津々浦々に生きる名もなき庶民の生活を記録し、明るく励まして歩いた宮本の生涯は、宝石のような輝きを帯びて迫ってこないだろうか。そして宮本が残したおびただしい著作と写真は、滾々と湧き出る源泉のように、われわれにあらためて生きる勇気を与えていないだろうか」と述べるのでした。

本書は日本民俗学の内幕も含めて、非常に興味深い内容だらけでした。本書の主役はもちろん宮本常一でしょうが、経営者でもあるわたしはむしろ渋沢敬三の生涯に強く惹きつけられました。わたしは、渋沢敬三のような生き方に憧れます。

改元まで、あと34日です。