- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.03.08

『古墳の古代史』森下章司著(ちくま新書)を読みました。「東アジアのなかの日本」というサブタイトルがついています。渦巻の眼ごとく支配者が出現する、古墳の時代の中国・朝鮮・倭。日本と他地域に見られる共通点との違いについて最新考古学から考えた本です。著者は1963年生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程修了。考古学専攻。専門は古墳時代の研究。とくに銅鏡に関心を持ち、現在は大手前大学総合文化学部教授。

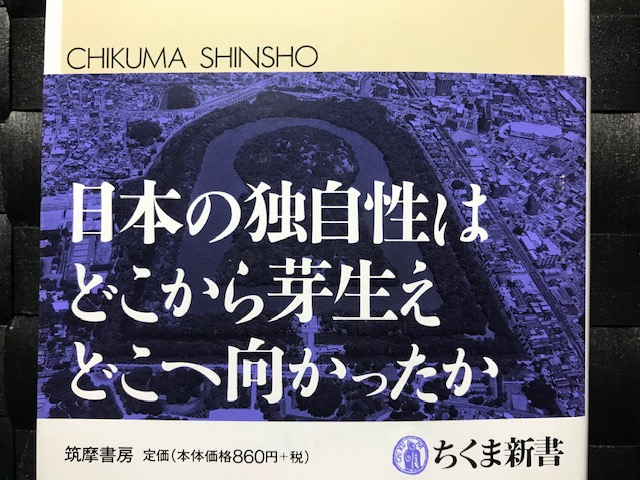

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「日本の独自性はどこから芽生え どこへ向かったか」と書かれています。また、カバー前そでには、以下のように書かれています。

「紀元前1~4世紀の中国・朝鮮・日本。この時代の東アジアでは、中国の影響を受け、朝鮮・倭など周辺地域において、大小の『渦巻』が発生するごとく社会が階層化し、やがて『王』と呼ばれる支配者が登場する。その状況を最も雄弁に語る考古資料が『墳墓』だ。領域の明確な境界も形成されていなかった時代、ひととものが往来し、漢文化が大量に流入する一方で、東アジア諸地域の『ちがい』はむしろ拡大の方向へと向かった。明白に存在するそのちがいとは? それは何から生まれたのか? 最新考古学の成果に基づき、古代アジアのグローバリゼーションとローカリゼーションに迫る」

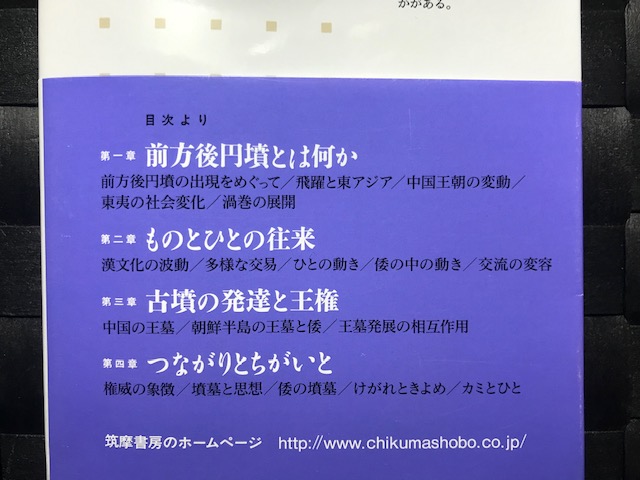

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

第一章 前方後円墳とは何か

1 前方後円墳の出現をめぐって

【コラム1】時代の区分

2 飛躍と東アジア

3 中国王朝の変動

4 東夷の社会変化

5 渦巻の展開

第二章 ものとひとの往来

1 漢文化の波動

2 多様な交易

3 ひとの動き

4 倭の中の動き

5 交流の変容

【コラム2】石にかける情熱

第三章 古墳の発達と王権

1 中国の王墓

【コラム3】王墓・首長墓・天皇陵

2 朝鮮半島の王墓と倭

3 王墓発展の相互作用

【コラム4】王墓の復活

第四章 つながりとちがいと

1 権威の象徴

2 墳墓と思想

3 倭の墳墓

【コラム5】誰と誰をいっしょに葬るか

4 けがれときよめ

5 カミとひと

【コラム6】研究するひとびと

「おわりに」

「主要参考文献・引用文献」

「挿図出典」

「はじめに」では、「古代東アジアの交流」として、以下のように書かれています。

「古代日本(以降は「倭」と呼ぶことにする)と、中国との直接的な『交流』が考古資料にあらわれるのは弥生時代の中ごろからである。古墳時代にかけて、そのつながりは深さを増す。『後漢書』、『三国志』など中国の文献史料に倭が登場する時期だ。飛鳥・奈良時代へと続く東アジアの交流時代のはじまりである。この時代から、倭をふくむ中国周辺地域は大きな変貌をとげる」

第一章「前方後円墳とは何か」の冒頭では、著者は以下のように書いています。

「前方後円墳という奇妙なかたちの墳丘をもつ墓は、倭に特徴的な墳墓形式である。この円と方とを合体させたかのようにもみえる墳墓のもつ意義は、単に墓のかたちだけにあるわけではない。前方後円墳の登場は、倭の大きな社会変化を反映するものと想定されている。国々の統一、王権の成立など、古代国家形成の出発点として考古学では盛んに議論されてきた大きな問題だ。近年の研究では、それが中国を中心とする東アジア世界の社会動向と関連づけて理解されるようになった」

1「前方後円墳の出現をめぐって」では、「どのようにして出現したのか」として、「古墳時代、大型の前方後円墳が奈良や大阪に集中して存在する。この時点で畿内(大和、河内、和泉、摂津、山城)に中心的な勢力、すなわち王権が形成されつつあったことはまちがいない。王権と前方後円墳の築造とは密接に関連する」と述べ、さらには以下のように述べています。

「九州北部では、弥生時代前期から多数の青銅器を副葬した有力者ないし支配者の墓が存在する。中期になると、中国製の鏡を大量に出土する傑出した存在の墓もみつかっており、『王墓』と呼ぶ人もある。弥生時代においては畿内以外の地域の方が社会の階層化や有力者層の形成は進んでいたのではないか、そう考える人が多くなるのも無理はない」

また、「九州北部の特異な墳墓――平原一号墓」として、著者はこう述べています。

「畿内の評価を戸惑わせてきたのは、墳墓の大きさだけでなく、副葬品の問題もあった。弥生時代では、銅鏡の大量副葬例や出土総数に関しては、九州北部の墳墓が圧倒的に優位にある。集落の出土品もふくめて、鉄器の出土数も九州が断然多い九州北部の銅鏡大量副葬墓として問題となったのは、糸島市平原一号墓である。昭和40(1965)年に発見されて発掘調査されたが、その評価をめぐって研究者の意見が分かれ、長く議論が続いている。この墳墓の位置づけは、九州北部が前方後円墳出現に果たした役割の評価にも大きく影響する。場所は『伊都国』の中心部であり、近くには三雲南小路遺跡や井原鑓溝遺跡など弥生時代中・後期の『王墓』が位置する」

「【コラム1】時代の区分」では、こう書かれています。

「考古学でつけられた時代名称は、言葉は悪いが、やや便宜的なところもある。『縄文』『弥生』という名称は土器に由来する区分だが、ひとくちに縄文土器といっても時期や地域による変化は大きい。縄文がない『縄文土器』はたくさんあるし、ややこしいことに関東地方では弥生時代にも『縄文』をつけた土器がある。近年は『縄文土器』というくくり方が存在するのかどうかも問題となっている。弥生時代が本格的な水稲耕作の時代であることがわかってくると、狩猟採集の時代/水稲耕作の時代という生産活動上の区分と一致させるようになった。ところが九州北部では、明らかに縄文土器が続いていた時代に本格的な水稲耕作が始まっていたことが証明されてしまった。土器で区分するのか、生業形態で区分するのか、大きな議論となった。水稲耕作のはじまりで区分すると別の問題が生ずる。関東地方や太平洋側の東北地方など、『弥生時代』のかなり遅くまで水稲耕作の導入が遅れる地域がある。広い地域をひとつの基準で区分することに無理があるのだ」

2「飛躍と東アジア」では、「飛躍の契機」として、著者は以下のように述べています。 「おもしろいことに、多くの研究者は前方後円墳の出現に関して、弥生時代からの段階的な進展を認めつつ、ある『飛躍』を踏んだ変革であったとみる点では共通する。『飛躍』を想定すると、そこには何らかの『契機』があったと考えるのが自然だ。その契機については海外、すなわち中国や朝鮮半島からの影響を想定する研究者が多い。日本考古学の定番となる考え方でもあるが、この島国において何かが突然大きく変化する時、そこに外からの影響や刺激があったとみるのが自然な場合が多い」

また、著者は「擬制的同族関係」を取り上げ、以下のように述べます。

「『擬制』を維持するためには、儀式や象徴物などを通じて結束を絶えず確認する必要がある。墳墓の形式を統一することは、この確認を支える象徴となりうる。大型前方後円墳を中心とする古墳のあり方に、政治・社会制度が反映した「秩序」をみる。このとらえ方は古墳時代研究者にも多大な影響を与えることとなった。それまでは古墳を『文化』や『風習』、あるいは漠然とした身分の象徴とみる傾向も強かったのだが、政治や社会の仕組みを端的に表すものと評価されたのだ。いいかえると考古資料から政治や社会を研究する道が開かれることとなったのである。この議論では、景初3年、卑弥呼が魏に朝貢し『親魏倭王』に冊封されたことが、こうした身分標識を導入する契機となったものとして重視される。中国王朝との新たな『秩序』の構築による強い影響が『飛躍』を生んだのだ」

さらに「古墳の秩序」として、こう書かれています。

「古墳時代は、身分と出自にもとづく社会組織が形づくられており、それは後の幕藩体制などと並ぶ、日本の歴史の一段階として位置づけられる。墳墓の制度だけでなく、身分制や支配組織の進展も認められる。広く世界史・人類史的発展段階の中で『初期国家段階』として古墳時代を評価し、7世紀、律令国家体制の成立した段階への移行期にあたるものとみる。考古資料の実態に即するなら、ある歴史的段階が『国家段階』か否かというように区分するのではなく、社会の各種の側面が段階的に整っていったとみる方が自然だ」

第二章「ものとひとの往来」の5「交流の変容――3~4世紀」では、「三角縁神獣鏡の問題」として、著者は以下のように書いています。

「3世紀中ごろの中国との関係変化を考える上で、避けて通れないのが三角縁神獣鏡の問題だ。卑弥呼の朝貢に対して魏から与えられた『銅鏡百枚』にあたるかどうかをめぐって大きな議論を呼んでいる。『景初三年』『正始元年』という卑弥呼の朝貢と一致する年号を記した紀年鏡が存在する。一方、『景初四年』という実在しない年号を記したものもある。中国鏡の特徴を備えながら、中国での確実な出土例が確認できないなど問題は複雑だ。

その一方、三角縁神獣鏡は前方後円墳への『飛躍』とともに大量に副葬されるようになったのであり、畿内に分布の中心があることも明らかである。『飛躍』の評価には欠かせない」

また、「器物の動きと渦巻の発達」として、著者は以下のように述べています。

「紀元前1世紀~紀元後1世紀の朝鮮半島南東部や九州北部では、楽浪を通じてもたらされた製品をふくむ豊富な器物を副葬した墓が登場する。ただ、それらの墓では立地や埋葬形式に関して、他のひとびとの墓との間に決定的な差は生じていない。器物の到来が先にあり、それによって有力者の地位が向上していったことを示すものかもしれない」

「2世紀には、倭では楯築墓に代表される大きな墳丘をもち、他の墓から独立した墳墓が登場する。朝鮮半島南東部では豊富な副葬品をもつ木槨墓が発達する。中部では低い墳丘をもち、鉄器などを多数副葬した墳墓が中心となる。それぞれの地域によってちがいはありながらも、有力者がより規模の大きい墳墓を築造することが普及してゆく」

「3~4世紀になると、巨大な墳丘と豊富な副葬品をそなえた『王墓』が登場してゆく。倭では三角縁神獣鏡など、中央からの器物を『威信財』として『配布』するという方式による渦巻の強化も認められる。そこには、単に社会の階層化や有力者の伸長以上の『飛躍』があったのだ」

第三章「古墳の発達と王権」の1「中国の王墓」では、「地下室王墓の出現」として、以下のように述べられています。

「東アジアにおいていちはやく王墓を発達させたのは古代中国だ。今のところもっとも古い王墓は、殷代後期、河南省安陽市殷墟遺跡でみつかっている。地下式であることが特徴で、地中深くにむけて大型の穴を掘り、中央に木を組んでつくられた槨を設け、その中の棺に亡骸を納める。四方向に墓道が伸びる」

続けて、以下のように書かれています。

「青銅器など多数の品物が副葬され、また王とともに人を犠牲として葬った『殉葬』が多いことも特色だ。大規模な墓ではあるが、地上に墳丘を築いていない。ただし、『婦好』という人物の墓上で建物跡がみつかった例もあり、なんらかの建築物が地上にあった可能性も考えられている。数基の王墓が一地区に集中してつくられており、独立した王墓区を形成する。甲骨文からも『王』の系譜の存在が確かめられる」

著者は、「墳丘と陵園の成立」として、こう述べます。

「春秋時代の末期頃に、明確な墳丘をもった支配者の墓が登場する。それ以前にも低墳丘をもつ墓があった可能性はあるが、この時期からとくに高い墳丘を備えた墓となる。そして戦国時代、各地の国が覇権を競う時代になると、それぞれに特色ある墳丘をそなえた王墓が登場する。それらの王墓は大規模な建築物をともなう点も特徴である」

さらに「始皇帝陵の登場」として、秦始皇帝陵が、そうした戦国時代の王墓の発達の集大成であると指摘し、「地下の墓室の上に築かれた巨大な墳丘、その周囲に設けられた広大な陵園と多数の建築、墳丘の周辺の多数の陪葬墓などの要素は、いずれもその淵源は戦国時代の王墓にある。始皇帝以前の秦の王陵も墳丘・陵園のある点で基本的な要素は備えていた」と述べています。

始皇帝陵では地上の建物で、亡き皇帝に対する奉仕が行われましたが、著者はこう述べています。

「地下に保護された亡骸とは別に、霊魂が地上にあって生前と同じく生活をし、また政務などもおこなうと信じられていたのだろう。古代中国では、人を構成する気を陰の『魄』と陽の『魂』に分け、魄は肉体を、魂は精神をつかさどるとされる。死後はそれぞれ地下と地上・天に分かれる。古代中国の独特の霊魂観にもとづく墳墓形式なのである。地下の埋葬施設には『魄』があり、『魂』は地上の『寝』の設備で生活を送るとともに、廟に現れ、子孫の儀礼を受け、彼らを見守る役割も果たした」

「祖先祭祀と皇位継承」として、著者は述べます。

「中国では墳墓とともに、代々の祖霊が宿る施設として宗廟が重視された。殷周時代では、宗廟は祭祀の場にとどまらず、祖先の霊が見守る中で、政治に関わる重大な決定をおこない、布告する中心的な施設でもあった。そのため当初は宮殿内に設置されていた。政治活動の中心が朝廷に移ってゆくと、祭祀の場に地位がやや下がり、前漢代になると墳墓の近くにも廟を設けるようになる。ただし漢王朝の創設者である高祖の廟は長安の近くに置かれ、一貫して重視されていた」

続いて、以下のように述べています。

「天地を祭ることと祖先の帝を祭ることが、皇帝のもっとも重要な祭祀であった。とくに重要なのは新皇帝が即位する際の儀礼だ。天を祭る儀礼と高祖の廟でおこなわれる儀礼が必要とされた。皇帝の地位は天地の神と先祖の帝の承認が求められたのである。

後漢代になると変化が生ずる。後漢の明帝は、祖先の皇帝陵のそばに建てた廟に、百官を引き連れ自ら赴いて祭祀をおこなった。陵の近くの廟が祭祀の中心となってゆく。こうした変化は、権力や社会の維持手段として、儒教的な祖霊祭祀を一層重視することが広く社会的に普及したことのあらわれでもあった。後漢時代には、墓地での祖霊祭祀は官僚・豪族層まで普及する。墓に廟を建て、祖先の祭祀をおこなっていたことが考古学的にも確かめられる」

第四章「つながりとちがいと」の2「墳墓と思想」では、「中国の墳墓と社会」として、著者はこう述べています。

「皇帝陵を中心とした中国の墳墓の歴史をみると、墓が果たした政治・社会的役割の大きさにあらためて気づかされる。亡骸の安置場所であるとともに、霊が現世と同じ生活をおくるための居場所であり、さらに祖先の霊が子孫の継続と繁栄を見守り、補助する場所でもあった。そして墳墓や、別に設けられた廟などを場として、死者の世界と現実の社会や政治が強く結びついていたのである」

また、「中国の墳墓の特徴」として、こう述べます。

「皇帝陵に限らず、それ以下の位の人々の墳墓にも共通した観念の存在が認められる。それは死者の世界と現世とがつながっており、それが墳墓の形式や祖先祭祀などに明確に反映していることだ。墳墓が帝位や地位の継承、一族の維持など社会的機能に重要な役割を果たす点もその特色である。死者は来世で現世と同様の生活をおくるのであり、そのために墓室は生活空間を意識してつくられた」

中国の墳墓について、著者はこうも述べています。

「墓は生者のための施設でもある。祖霊は墓や廟にあって子孫を守護し、また占いなどを通じてその意志を伝えた。もっとも大切なのは、帝位や族長をはじめとした地位の継承に権威づけをおこなうことである。廟や祠堂での祭祀、祖先の崇拝を通じ、一族の結束を確認することも重要であった。代々の祖霊を一箇所の宗廟に集めて、墳墓とは離れた場所で一括して祭祀をおこなう場合と、墳墓のそれぞれに廟を設ける場合とがあるが、目的とするところは同じだ。王朝や一族が滅亡すれば、このシステムは崩壊し、墓所も放棄されただろう。王朝の簒奪者が前王朝の帝陵を破壊して略奪をおこなうのは、金品目当てでもあるが、祖霊に護られた仕組みを断ち切ることにも意味があったのかもしれない」

さらに「死霊への怖れ」として、こうも述べます。

「祖霊の尊重と表裏一体ではあるが、後漢代には死に対する別の観念も顕著になる。それは祖霊や死者に対する『怖れ』である。現世に生きるひとびとに「たたり」をもたらす存在として、祖霊を怖れる信仰は殷代から存在した。王墓において、多数の供物や人間の犠牲まで用意して手厚い埋葬をおこなったのは、祖霊となった死者を慰撫する意味があったという説もある」

「中国式の墓制や死生観念は、すくなくとも高句麗の王墓には影響を与えた可能性が高い。細かい比較はむずかしいが、陵園を備えた王墓があり、居宅を意識した柱などを壁画や彫刻で表現した例が認められる。広開土王碑文にみられる『陵戸』の存在も、陵邑の縮小版であろうか。百済や新羅の墳墓に関しては、こうした比較はむずかしい。ただ王都の近くに築かれた王墓に関しては、文献記載などを総合すると、廟で祖先祭祀をおこなっていた可能性は高い。総じていえば、墳墓が死者のための施設にとどまらず、祖霊に対する祭祀とそのための設備により、生者の世界と恒常的に結びついていたことに特徴がある。ところが、倭では大きく異なる方向に墳墓が進化する」

3「倭の墳墓」では、「墳丘へのこだわり」として、著者は以下のように述べています。

「中国の陵園は、亡き王の祭祀を継続してゆくための重要施設だ。後漢代では、庶民の墓でも代々の墓を一定の敷地内に築き、定期的に祭祀・儀礼をおこなっている。百済や新羅でも同じ場所に代々の王や一族の墓が継続して築かれており、祖先祭祀がおこなわれていた。倭でも『大王墓系列』、『首長墓系列』と呼ばれるが、何代かにわたってある地域に支配者の墓を続いて築く風習はあった。しかし、それらをまとめ、祖先として祭祀・儀礼をおこなった跡はみつかっていない。あるいは墳墓とは別の場所に設けられていたのであろうか。祖霊祭祀は、宮殿や居館でおこなわれたとみる説がある」

「おわりに」では、著者は以下のように述べるのでした。

「中国や朝鮮半島の墓制においては、現実の社会や一族の維持を果たす存在として祖先を祀り続けることが、王権や社会の維持においてとりわけ重大な意義をもつ。墳墓と生活・政治空間が一体のものとして機能した。倭でも祖先崇拝・祭祀はもちろんあったが、墳墓は聖域として政治・生活空間とは切り離された存在であり、その役割は大きく異なっていた。それは辟邪やきよめなど独自の信仰や身体感覚にもとづいていた。他地域の墳墓の歴史との大きなちがいは、前方後円墳を中心とする独特の墳墓の制度が7~8世紀に消滅してしまうことにもある。こうした変化は、一般には政治・社会体制の変化、律令制国家の形成と関連づけられて理解されている。しかし、それは墳墓の変化を直接的に説明するものではない。大きな要因は、独特の墓制が社会や生活の根本的な仕組みと結びついていなかったことにもあるのではないか」

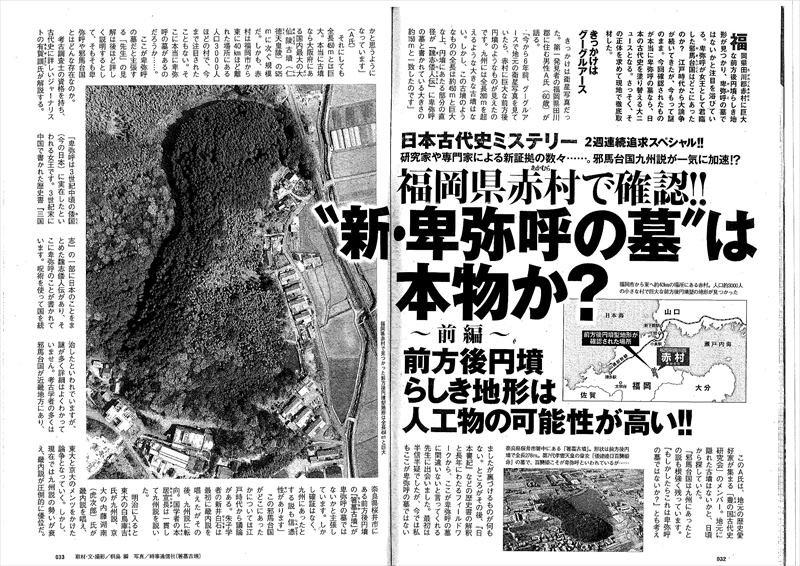

さて、わたしが古墳についての本を読んだのには大きな理由があります。それは、ここ数年、福岡県田川市赤村で発見された「卑弥呼の墓」と騒がれている前方後円墳のような地形について、より詳しい知識を得るためです。

「西日本新聞」2018年3月20日朝刊には「『卑弥呼の墓では』巨大な前方後円墳? 謎の丘陵 日本最大に迫る全長450メートル (福岡県)」の見出しで、「赤村に巨大な前方後円墳-。こんな話が、地元住民の間やインターネット上でささやかれ始めている。地元の古代史研究グループによると、現場の航空写真から鍵穴型丘陵の全長は約450メートル。日本最大の前方後円墳『大山(だいせん)古墳』(堺市)の墳丘長に迫る大きさとあって、古代史ファンからは『卑弥呼の墓では?』といった期待の声も聞かれる」という内容の記事が掲載されています。

続けて、記事には以下のように書かれています。

「丘陵は同村の西端、内田小柳地区の雑木と竹に覆われた民有地で、東側を平成筑豊鉄道と県道418号が南北に走る。数年前から丘陵の形に着目してきた田川地域住民などでつくる『豊の国古代史研究会』の調査では、後円部に当たる部分は直径約150メートル。魏志倭人伝にある邪馬台国女王卑弥呼の墓の直径『径百余歩』とほぼ一致するという。また、丘陵沿いの住民によると、東側にある後円部と前方部のくびれのような場所では、タケノコ掘り中に土器片が多数発見。周濠(しゅうごう)の部分に当たる丘陵西側脇には、以前から湿地が広がっていたという。現在まで発掘調査はなされておらず、真偽は謎のまま。田川地域の自治体の文化財担当者らは一様に、丘陵を『自然の地形』として、前方後円墳との見方を明確に否定している」

「FRIDAY」2018年5月25日号

「FRIDAY」2018年5月25日号

「週刊プレイボーイ」2018年22号

「週刊プレイボーイ」2018年22号

「週刊プレイボーイ」2018年23号

「週刊プレイボーイ」2018年23号

この赤村の前方後円墳のような地形は大きな話題となり、「FRIDAY」や「週刊プレイボーイ」をはじめとしたマスコミにも取り上げられました。じつはこの土地ですが、その一部は、わが社が所有する不動産であります。

それで、わが社の会長でもあるわたしの父などは、邪馬台国について熱心に研究しています。もし本当にこの地形が「卑弥呼の墓」であるなら、わたしは国に寄贈して、「卑弥呼公園」を造りたいと思っています。それにしても、ロマンのある話だとは思いませんか? ということで、改元まで、あと54日です。