- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.12.05

いま、新しい本を執筆しています。『グリーフケアの時代』という本で、上智大学グリーフケア研究所の島薗進所長と鎌田東二副所長との共著です。わたしは「グリーフケアと読書」についても書くのですが、同書の担当編集者である弘文堂の外山千尋さんから1冊の絵本を紹介されました。『このあと どうしちゃおう』ヨシタケシンスケ著(ブロンズ新社)という絵本です。

本書の帯

本書の帯

外山さんからのメールには、こう書かれていました。

「一条さんはヨシタケシンスケというイラストレーターをご存じでしょうか?人気の絵本作家でもいらっしゃるのですが、この方の『このあと どうしちゃおう』という絵本のテーマはグリーフケアです。明るく楽しく、けれど真剣に死と向き合うことを考えさせられます。2年前に出た本ですのですでにご存じかもしれませんが、まだでしたらぜひご一読ください。一条さんのご感想を楽しみにしております」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

いや、外山さんには申し訳ないですが、わたしはこの本を知りませんでした。アマゾンで見てみると、なんと100近いレビューが集まっているベストセラーではないですか。こんな有名な本を知らないとは、不覚でした。本書は、『リンゴかもしれない』『ぼくのニセモノをつくるには』に続く、発想えほん第3弾だそうです。アマゾンの「内容紹介」には、「ヨシタケシンスケが『死』をテーマに挑む。おじいちゃんは、しぬのがこわかったのかな? たのしみだったのかな? しんだおじいちゃんのノートをひらいてみると…。しんだらどうなる? どうしたい? しんだあとのこと、生きてる間に考えてみよう」

著者のヨシタケシンスケ氏は、1973年神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。日常のさりげないひとコマを独特の角度で切り取ったスケッチ集や、児童書の挿絵、装画、イラストエッセイなど、多岐にわたり作品を発表。絵本デビュー作『りんごかもしれない』で、第6回MOE絵本屋さん大賞1位、第61回産経児童出版文化賞美術賞、『りゆうがあります』で、第8回MOE絵本屋さん大賞1位など、数々の賞を受賞し、注目を集めているそうです。

主人公の「ぼく」は、小学校低学年ぐらいでしょうか。彼のおじいちゃんが死んでしまいます。多くの子どもにとって、初めて経験する肉親の死は祖父であることが多いです。年齢の順からいって当然ですが、わたしもそうでした。わたしが小学生の間に、父方の祖父も母方の祖父も亡くなりました。子どもに「死」について教える絵本では、ブログ『ママがおばけになっちゃった!』で紹介した作品が有名です。

交通事故で死んでしまった若い母親と4歳になる息子の心の交流を描いた絵本です。ベストセラー&ロングセラーですが、同書には批判的な意見も多いです。たとえば、「どうか、内容を見てから購入を決めてください」(おはなママ)というアマゾンのレビューには、小さな子を持つ母親の正直な気持ちが述べられています。

「我が家では、朝起きたとき、保育園に送るとき、迎えに行ったとき、寝るとき…いつもぎゅっと抱きしめています。甘えるとき、まだたまに、おっぱいを触ります。さみしい時や不安なとき、ママがそばにいるのが当たり前なんです。そんなママがいなくなったら…この年齢の子どもは、架空のお化けや鬼を本気で恐がって泣くなど、とても想像力が豊かです。その子どもにママの死を想像させるのは…。ただの恐怖だと思いました。例えばひとりぼっちで知らない場所に置き去りにされるようなものかと思いました。かわいそうなことをさせてしまったと思いました。『うん、このお話はもうおしまいね。ママはずっといるから大丈夫よ。大丈夫』と声かけをしました」

小さな子どもにとって、おじいちゃんとの死別はよくあることでしょうが、母親との死別というのはなかなか体験しないことです。それだけに悲しみの大きさも桁違いに大きいと言えます。おじいちゃんが亡くなる絵本といえば、ブログ『おじいちゃんがおばけになったわけ』で紹介した作品を思い出します。

2005年の絵本ランキングで、海外翻訳絵本の第1位に輝いた名作です。著者のキム・フォップス・オーカソンは、アンデルセンを生んだ童話王国デンマークの出身で、現在は映画の脚本家としても活躍しています。画家のエヴァ・エリクソンはスウェーデン生まれで、日本でも人気のイラストレターです。

主人公のエリックは小学校の低学年ですが、大好きなおじいちゃんが亡くなって悲しんでいます。おじいちゃんは何か大切な忘れものをして、おばけになって、この世に戻ってきます。でも、それが何なのか、なかなか思い出せません。エリックがいろんな写真を見せても、うまく思い出せません。しかし、ついに、おじいちゃんは大切なものを思い出します。そして、エリックに素敵なプレゼントをくれるのでした。

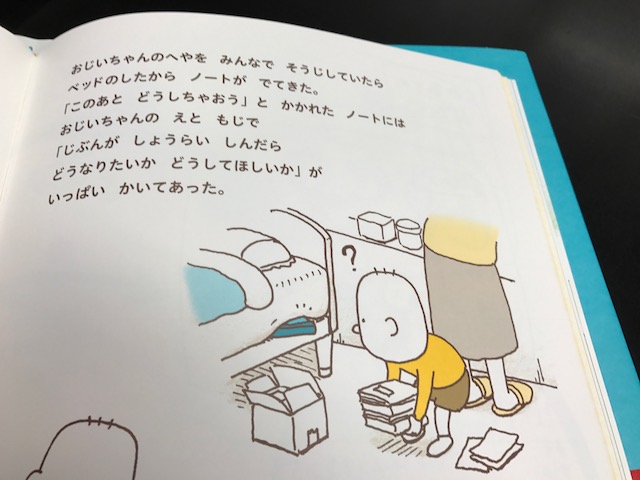

おじいちゃんの残したノートを発見

おじいちゃんの残したノートを発見

本書『このあと どうしちゃおう』のおじいちゃんは、おばけにはなりません。亡くなったおじいちゃんの部屋をみんなで掃除していたら、ベッドの下からノートが出てきます。故人が残したノートといえば、『思い出ノート』や『人生の修活ノート』(ともに現代書林)などのエンディングノートを連想しますが、そうではありませんでした。そのノートの表紙には「このあと どうしちゃおう」と書かれ、ページを開くと、おじいちゃんの絵と文字で「自分が将来死んだら、どうなりたいか、どうしてほしいか」がいっぱい書かれていました。たとえば、「この後の予定」「天国に行くときの格好」「生まれ変わったら、なりたいもの」「こんな神様にいてほしい」「天国ってきっとこんなところ」「いじわるなアイツはきっとこんな地獄に行く」「こんなお墓をつくってほしい」「みんなを見守っていく方法」「みんなに作ってほしい記念品」などなど……。おじいちゃんの書いた絵と文字を目で追っていくと、なんだか死ぬのが怖くなくなります。

みんなを見守っていく方法

みんなを見守っていく方法

特に、「みんなを見守っていく方法」の最初に紹介されているのは「月になって」でした。これを見て、わたしはとても嬉しくなりました。わたしは、「月への送魂」、「月面聖塔」、「月面葬」など、「月こそあの世」ということで、「月」をシンボルとした一連の新しい葬送文化を提唱してきたからです。それらはすべて、死のイメージを変えるための仕掛けです。

「月」と「死」と「葬」について言及した拙著『ロマンティック・デス〜月を見よ、死を想え』(幻冬舎文庫)に書いたように、「死」だけでなく、「老い」にしても、不当にケガレのイメージを持たれているものに対しては、それらを美しいものに変えるイメージ・トレーニングが必要ではないでしょうか。

たとえば「老人」に関しては、拙著『老福論』(成甲書房)(成甲書房)に書いたように、「翁」というものをイメージしてみます。超高齢社会とは、老人が疎外される社会でもあります。現在、日本の老人の多くは、決して幸福とはいえない環境にあります。それは、「老い」を負のイメージとみなすところから、不幸ははじまっているのです。神への最短距離が「翁」です。翁は死んだら神様になるのですが、そうすると人生の中で一番神に近いのは老人ということになります。そして、神に近い人は当然、尊敬されるのです。神への最短距離にあるのが老人。老人の先に死があるから怖がる人々もいますが、その老人の先に神があったら、自然とケガレはなくなります。それにしても大事なのは、老人がある移行期間を経て神になる、あの世へ行くというプロセスのイメージです。やはり、死後どのようにして、自分はあの世に移行していくかというイメージ・トレーニングが必要になります。その場合、死後の世界を信じる者と信じない者、または、来世の信仰のある者とない者とでは、そのイメージ・トレーニングの成功の度合いが違ってくるでしょう。

老人が死んで「神」になるなら、子供は死んで「蝶」になります。「死」の研究者であったキューブラー=ロスは、肉体と霊魂はちょうど繭と蝶のような関係であると断言しています。これは一種のシンボル言語で、子供たちは死んでいくことをそういう形で表現するといいます。ロスが最初にこの事実に気づいたのは、ナチスがユダヤ人を監禁、虐殺していた強制収容所の1つ、マイダネク強制収容所を訪れた時でした。そこでは9万6000人もの子供がガス室で殺されたのですが、その子たちが寝起きしていたバラック建ての小屋の壁に、おびただしい数の蝶の落書きがあったのです。壁を引っかいて描いた蝶の絵は至るところにありましたが、それはガス室に送られる子供たちが残した最後のメッセージでした。ロスはその後、今までどの医師もやったことのない画期的な仕事、すなわち死を正面から見つめる作業をはじめますが、子供の患者との接触で「蝶」の意味するところに気づいたといいます。

『魂をデザインする』(国書刊行会)で宗教学者の山折哲雄氏と対談をさせていただいたときに、山折氏から直接うかがった話ですが、現実にアメリカの子供たちは、死ぬ時に蝶のイメージを思い描いているといいます。チョウチョウになってお母さんのいるところへ飛んでくるとか、そういった類の蝶イメージが非常に多いのです。他の世界へ移行する、たとえば身体は単なる魂の抜け殼であるという考え方が、見事に印象深く入っているのです。蝶というのは、ギリシャ語で「プシュケー」であり、「魂」という意味もあります。ギリシャ人にとっては、魂すなわち蝶でした。そのことが西洋の近代社会では忘れ去られたけれども、子供たちの世界に復活してきているということでしょう。中国などでも、「胡蝶の夢」に代表されるように、蝶は魂そのものです。さらには日本にも、魂が蝶や白鳥になるという蝶伝説、白鳥伝説が存在します。蝶=魂のイメージは、われわれの脳の奥底に生まれながらにしてインプッ卜されているのかもしれません。そういった部分からも、蝶による死のイメージ・トレーニングの必要性が出てくるわけです。

そして、死後の世界に関しても、イメージ・トレーニングは必要です。世界中の臨死体験者の報告を調べてみると、彼らが見る光景は大きく2つの要素で成り立っていることがわかります。まず1つは、暗いトンネルの向こうに光が見えるというような、全世界の人類共通の光景。そしてもう1つは、キリストやブッダに出会う、お花畑や三途の川があるなど、臨死体験者個人が生前の宗教環境や文化環境に影響を受けたと思われる光景です。ここで考えられるのは、次のようなことです。すなわち、おそらくすべての人間は死後の世界に同じ光景を見ている。しかし、個人個人の受け取り方、つまり生前の価値観によって、その光景はそれぞれ違った世界に見えるということです。わたしは、キリストに出会ったとか、三途の川があったなどというのは、臨死体験者の無意識のイメージが投影された現象だと思います。

ノートに書かれていた「このあとのよてい」

ノートに書かれていた「このあとのよてい」

その一方で一部の科学者たちは、臨死体験者が見たという死後の世界は、死の瞬間に脳の側頭葉が見せる幻覚であるなどと言います。側頭葉の奥に眠る潜在意識が投影されて、死後の世界そのもののイメージがつくられているというのです。どちらの考えが正しいにしろ、その人間のイメージ力が死後の世界を決定するということだけは言えます。だとすれば、生前に多くの美に接し、豊かな情操教育を受けていれば、体験する死後の世界も美しいものとなるはずです。生前に潜在意識を美しいイメージで埋め尽くしておけば、脳の中に美しいイメージしか存在しなければ、死後の世界は必然的に美しい世界でしかありえません。さらに極論を言えば、死後の世界は生前において、自由にデザインすることができるのです。すなわち、「死」とは人間が一生を通じてつくりあげる一種のイメージ・アートであると言えるでしょう。「美しい死」は「美しい人生」によって創られるのです。

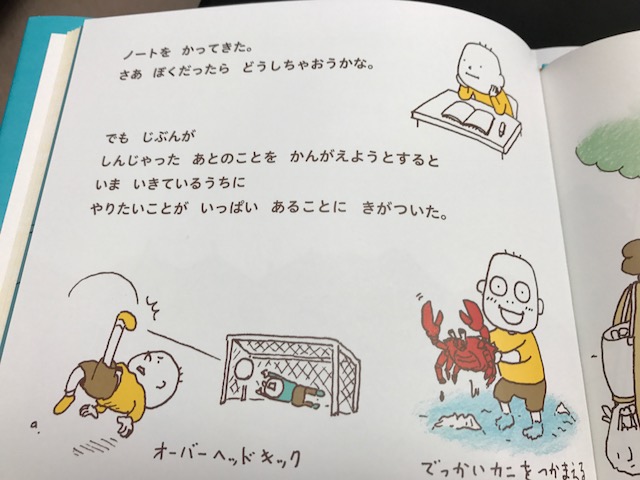

生きているうちに、やりたいことがいっぱい!

生きているうちに、やりたいことがいっぱい!

というわけで、おじいちゃんの荒唐無稽な「死後の世界」や「死後の生活」は、美しく、明るく、楽しいものでした。それはそのまま、おじいちゃんのイメージ・アートであったのです。また、おじいちゃんのノートは、エジプトやチベットの『死者の書』とか、源信の『往生要集』のような死後のガイドブックとしての「聖典」と呼んでもいいかもしれませんね。おじいちゃんにとってのプライベートな「聖典」です。

いずれにせよ、ぼくは、「おじいちゃんにもう会えないのは寂しい。でも、もし天国があって、おじいちゃんの想像通りだとしたら、ちょっと安心する。おじいちゃんのノートのおかげだ」と思うのでした。そして、ぼくは自分でも「このあと どうしちゃおう」のノートを作成しようとしますが、自分が死んだ後のことを考えおうとすると、「いま生きているうちにやりたいことがいっぱいあること」に気づくのでした。「死を考えることで生が輝く」というのはよく言われることですが、この真理を見事に表現した絵本であると思いました。この明るい「死」の絵本は、わが社のグリーフケアのコンセプト・ショップ「ムーンギャラリー」のブックコーナーに、ぜひ置きたいです!

「ムーンギャラリー」のブックコーナー

「ムーンギャラリー」のブックコーナー