- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.09.22

『やさしく読む国学』中澤伸弘著(戎光祥出版)を読みました。

奥付を見ると、初版が2006年の出版なので、今からもう12年も前の本です。しかし、非常に新鮮で面白く、国学に関する基本的な用語・人名等が把握できる好著でした。

著者は昭和37年東京生れ。國學院大学文学部文学科卒業後、都立高校国語科教諭。専攻分野は国語教育をはじめ日本文化史、国学史、国学思想史、近世後期和歌史。

本書の帯

本書の帯

帯には「江戸時代の愛国思想に学ぶ『美しい国』のあり方」「歴史からこぼれおちた国学の精神が、こんなにも日本の文化・精神風土に息づいているとはだれが考えただろうか」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

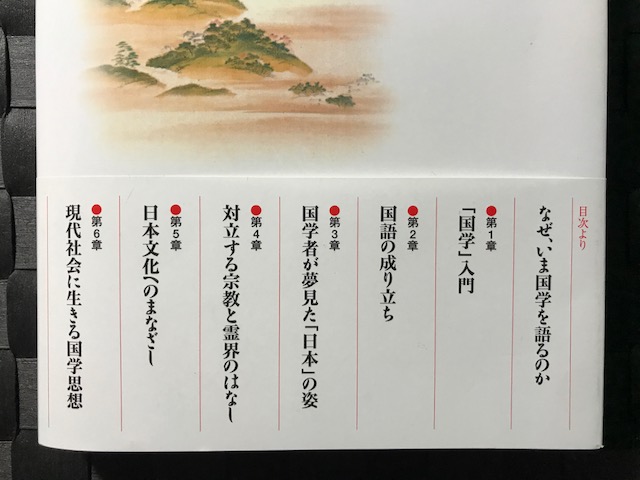

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「なぜ、いま国学を語るのか」

第1章 「国学」入門

第2章 国語の成り立ち

第3章 国学者が夢見た「日本」の姿

第4章 対立する宗教と霊界のはなし

第5章 日本文化へのまなざし

第6章 現代社会に生きる国学思想

「あとがき」

本書の序文「なぜ、いま国学を語るのか」で、著者は以下のように述べています。

「『国学』は決して古臭い学問ではありません。事実、江戸時代の儒教一辺倒の時代に、日本国の独自の文化を見つめ直すべきだとした『新しい総合的な学問』でありました。それも幕府など権力者側の人が言ったものでもなく、一介の町人や庶民が唱えたものでした。『国学』は町民や庶民階級の人々の身近な学問だったのです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「いま、わが国をとりまく国際関係には実にいろいろな要因があります。また国内においても首をかしげたり、嘆かわしくなるような事件が起こっています。このような時だからこそ、日本人が持っていた独自の文化や国民性について、いま一度振り返ってみる必要があるのではないでしょうか。

『国学』は江戸時代の初期に興って、幕末にむけて盛んとなり、明治維新後はどうしたことか、姿が消えていきました。言わば新しい学問に発展的解消したのです。300年近い歴史の中で、国学はさまざまに発展し、変形しました。そして多くの人々がこの学問に親しみ、支えてきたのでした」

第1章「『国学』入門」の「『国学』はどのような学問だろう」では、国学を大成したと言われる本居宣長が、国学の入門書である『うひ山ぶみ』の中で、この学問を「神学」「有識の学」「記録」「歌学」の4つに分けていると紹介します。その上で、以下のように「神学」と「有職の学」について説明します。

「『神学』とは、神社や神道といった日本の古くからの信仰について学ぶもの。『有識の学』とは、今日も有識者などという語があるとおり『物識り』を意味しますが、ここでは先例などを研究する有識故実の学問を指します。先例というとわからないかもしれませんが、律令や法制、儀式のきまりなどのことで、宮廷での装束、武家の儀礼も含みます」

続いて、著者は「記録」と「歌学」について、以下のように説明します。

「『記録』とは、今日で言えば『日本の歴史』といったものでしょうか。『日本書紀』をはじめとする六国史や、世の移り変わりを記した歴史書をもとに、時代というものを見つめ直す学問です。そして『歌学』とは、字のとおり歌学びですが、歌だけではなく、歌文というように歌や文章、いわば日本の古典文学に対する学問です」

「『日本は神国』と最初に書いたのは誰?」では、国学の本質について述べます。

「よく、国学は儒教・仏教を排斥したと言われます。しかし、それは儒教・仏教が伝来する以前の日本独自の心を尊重したからであり、儒教の教養は当時の学者であれば、どの国学者も有していましたし、宣長はじめ多くの人々が熱心な仏教徒でもありました」

しかしながら、著者は「国学は、もっと幅広い裾野と自由とをもった学問で、今日の人文系学問の基礎は、江戸時代の国学者の尽力に負っているといっても過言ではありません」と述べています。「神国」の語は古く、『日本書紀』神功皇后紀の中に、新羅の王が我が国の事を「東方に神国がある、日本という名称だ」と言ったと記されています。

第3章「国学者が夢見た『日本』の姿」の「山桜の美を日本人の情に重ね合わせた宣長」では、その冒頭で著者は「国学が日本人の元来の心を取り戻すべきだと主張したことは、儒教の教えに対する反論、挑戦となりました。宣長が儒教を嫌ったのは、人間の本心を飾っている”虚飾”と考えたからです」と述べています。

著者は、『古事記』に出てくる九州の熊襲を征伐した倭建命の話を紹介し、さらに「九州より帰ると、父景行天皇は『今度は東国へ行け』と命じます。命はその途中、伊勢の神宮を拝み、伯母の倭比売命の元で父への不満を語り男泣きします。これに対して宣長は『古事記傳』に、『これほど勇敢な倭建命がこのように言ったことを考えると非常に悲しい』と記し、この勇武な命が泣いたことを『是ぞ人の真心にはありける』と述べています」と紹介しています。

さらに著者は、以下のように述べるのでした。

「強い男でさえも泣くのです。これが『人間の真心、ほんとうの心』だと言い、『古へ人の真心なるとを、万の事にも思ひわたしてさとるべし』と記しています。『男だから泣くな』ではなく『男だってほんとうにつらいときには泣くのであり、それは決して恥ずかしいことではない』と説くのでした。これらの話で、国学と儒教の考え方の相違がわかったことと思います。国学は『人の情』を重く見たのでした」

「儒教や仏教の伝来も神のしわざ」では、宣長の養子である本居大平の「皇国のために、仏の道も漢書の道も、ひろく委しく朝夕につとめまなぶべきわざぞかし。これ仏道儒道にかぎらず、何わざも同じ」という言葉を紹介し、著者は以下のように述べます。

「日本の事を学ぶ上では、仏教も儒教も広く教養として学ぶべきであるということです。あらゆることを神慮とする大平の考え方にもうなづかれます。これは篤胤の『日本の研究のためには、国内の古典をはじめ神、儒、仏、易、暦、キリスト教までも採り入れる』という考えに発展していくようです」

宣長も儒教を批判しますが、孔子その人に対しては同情的なところもあるとして、著者は『論語』の厩が焼けた話を紹介し、以下のように述べます。

「馬は当時大切なものでしたが、孔子はけが人はないかと問い、馬については聞かなかったといいます。この話を自著の随筆『玉勝間』に引いて、人の無事を問うたのはよいことだが、馬の心配をしなかったのはどうか。「不問馬」の三字は、かえって孔子を悪人にしていると述べています。素直でないと言うのです」

そういえば、宣長の『玉鉾百首』には、「釈迦孔子も神にしあればその道も広けき神の道の枝道」という歌が登場し、釈迦と孔子が讃えられています。

「江戸時代の国学者が確立した”民俗学”」では、著者は民俗学について、以下のように述べています。

「民俗学とは、ある地域や地方に行なわれている(いた)習俗や行事、または言語などを調査、比較研究して、その地方独自の特色や他地域との相関関係などを考える学問です。土俗学などともいいます。これは柳田國男(民俗学者)や折口信夫(國學院教授、歌人としては釈迢空)らによって、大正時代頃から提唱されて以来、盛んになりました。この民俗学も行事等の背後にある地域性を考え、さらに日本という国の成り立ちや思考を考えるといった意味で、国学の考えと似通った点もありました。そのために折口や柳田によって『新国学』とも呼ばれました」

「毎日新聞」2015年1月9日朝刊

「毎日新聞」2015年1月9日朝刊

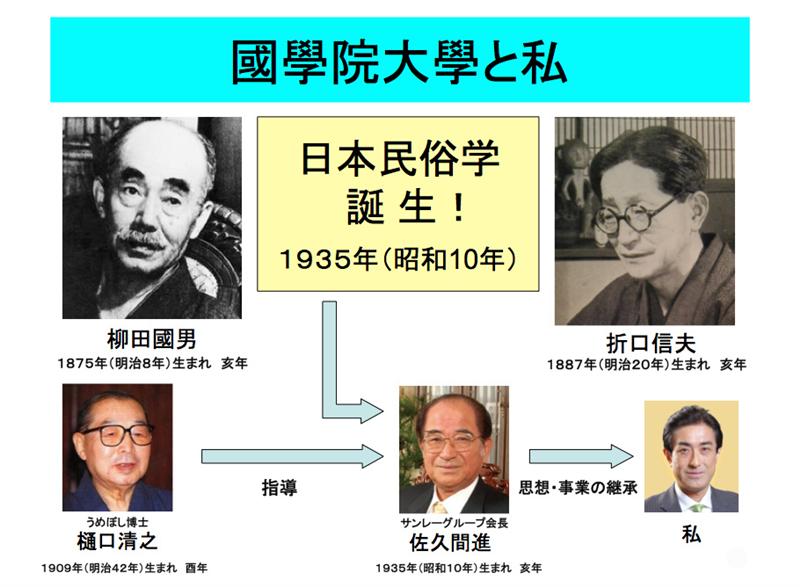

ブログ「『日本人とは何か』を問う」などでも紹介したように、わたしの父でサンレーグループ会長の佐久間進は國學院の出身であり、日本民俗学が誕生した昭和10年にこの世に生を受けています。父は亥年なのですが、ともに國學院の教授を務めた日本民俗学の二大巨人・柳田國男と折口信夫も一回り離れた亥年でした。父が國學院で日本民俗学を学び、そのまさに中心テーマである「冠婚葬祭」を生業としたことに運命的なものを感じてしまいます。

「國學院大學と私」

「國學院大學と私」

「國學院」の「国学」とは「日本人とは何か」を追求した学問だと思います。契沖、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤らが活躍しましたが、わたしの実家の書庫には彼らの全集が揃っており、わたしは高校時代から国学に関心を抱いていた。そして、「日本人とは何か」という国学の問題意識を継承したのが、「新国学」としての日本民俗学です。わが実家の書庫には、柳田・折口の全集をはじめとする民俗学の本もずらりと並んでいました。

國學院大學での特別講義のようす

國學院大學での特別講義のようす

「無縁社会」とか「葬式は、要らない」といった言葉が登場した現在、日本人の原点を見直す意味でも日本民俗学の再評価が必要ではないでしょうか。わたしは現在、冠婚葬祭互助会の全国団体の会長を務めています。互助会の使命とは、日本人の原点を見つめ、日本人を原点に戻すこと、そして日本人を幸せにすることです。結婚式や葬儀の二大儀礼をはじめ、宮参り、七五三、成人式、長寿祝いなどの「冠婚葬祭」、そして正月や節句や盆に代表される「年中行事」……。これらの文化の中には、「日本人とは何か」という問いの答が詰まっています。これからも、わたしは日本人を幸せにするお手伝いがしたいです。

冠婚葬祭といえば、第4章「対立する宗教と霊界のはなし」の「神葬祭の普及と国学思想」では、国学者の中には神職もおり、彼らは自分たちの葬礼を神道の儀礼で行なおうと考えていたことが紹介し、著者は述べます。

「神葬祭の普及は、この国学の啓蒙的な教えが下敷きになっています。そうは言っても、幕府は自葬(自分で葬儀を行なう)を禁じていました。江戸時代は鎖国の時代で、国民はキリスト教徒ではない証明に寺請制度といって、必ずどこかの寺院に所属していなければなりませんでした」

続けて、著者は以下のように述べます。

「旅をするにも、その証明は寺からもらっていましたし、これは神職も同じことです。そして、葬儀はその僧侶の手に委ねられていました。しかし、国学的な思想が高まってくると、神職の中に仏葬への疑問がわいてくるのも当然でした。最も早い神葬祭は、会津藩主・保科正之(徳川秀忠三男)でした。正之は生前、吉川惟足から神道を学んでおり、これは後に吉川神道と呼ばれるものです」

時代が下るにつれて、徐々に神職の神葬祭は普及していきました。ただ、そこには「死」という穢の問題があったとして、著者は述べます。

「人の死は古くから穢と認識されています。『古事記』に天若日子の葬儀で死者に似ていると言われた阿遅志貴高日子根神が『穢き死人と一緒にするな』と怒ったと言います。伊勢の神宮では、人が死ぬと駕籠に載せて墓地に行き、墓地で死んだ扱いにしました。神に仕える聖と、死による穢を区別したのです」

「サンデー毎日」2017年9月17日号

「サンデー毎日」2017年9月17日号

第5章「日本文化へのまなざし」の「国学を学んだ儒学者の登場」では、国学者の多くは基本的に儒教の素養があるとし、著者はこう述べるのでした。

「儒教そのものを嫌ったのではなく、儒教という教えによるさかしらや儒教によって変えられてしまった日本の心情を嫌ったのです。しかし時代を経るに従って儒者でありながら国学に対して親しみをもち、国学者同等以上の理解や研究をすすめた人物が出ました。儒教と国学を併習したのです」

日本人の信仰とは神道・儒教・仏教の三本柱によるハイブリッド宗教であるというのが、わが持論です。『古事記』も『論語』も『般若心経』も等しく愛読するわたしとしては、大いに納得した次第です。