- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1602 読書論・読書術 『読書という荒野』 見城徹(幻冬舎)

2018.09.18

『読書という荒野』見城徹著(幻冬舎)を読みました。

著者は幻冬舎の社長です。わたしは著者の考え方や生き方に違和感を覚えることも多いのですが、著者がこれまでに書いた『編集者という病』や『たった一人の熱狂』と同様に、本書は非常に興味深く読めました。アマゾンの「内容紹介」には、【出版界の革命児による圧倒的読書論がここに誕生!】「実践しなければ読書じゃない。暗闇の中のジャンプ! 天使から人間へ。認識者から実践者へ」と書かれています。

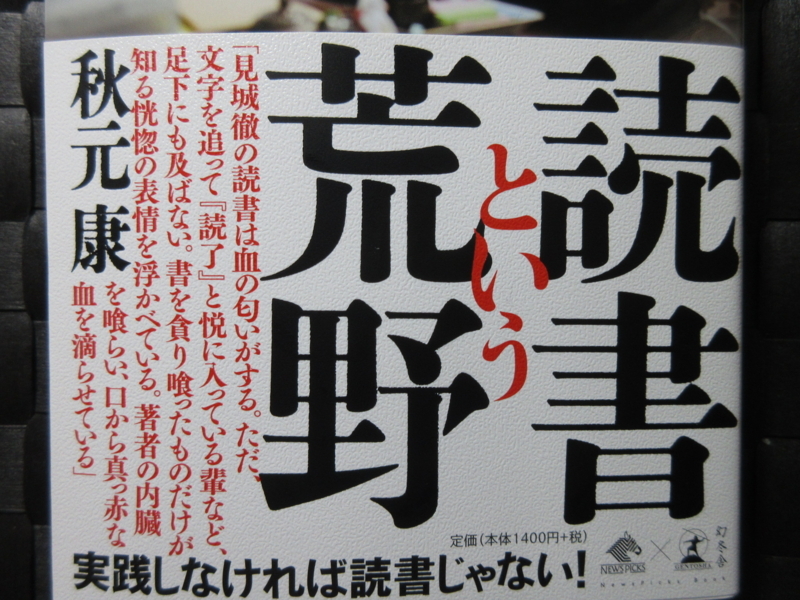

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、(おそらくは)幻冬舎の社長室で本のページを開く著者の写真が使われています。また帯には「見城徹の読書は血の匂いがする。ただ、文字を追って『読了』と悦に入っている輩など、足下にも及ばない。書を貪り喰ったものだけが知る恍惚の表情を浮かべている。著者の内臓を喰らい、口から真っ赤な血を滴らせている」という作詞家の秋元康氏の言葉が書かれています。

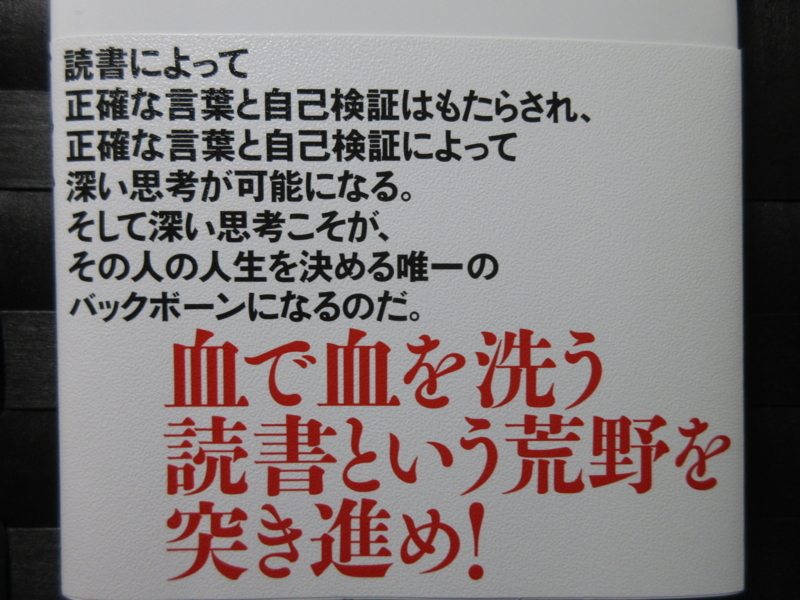

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「読書によって正確な言葉と自己検証はもたらされ、正確な言葉と自己検証によって深い思考が可能になる。そして深い思考こそが、その人の人生を決める唯一のバックボーンになるのだ」「血で血を洗う読書という荒野を突き進め!」とあります。さらにカバー前そでには、「読書の量が人生を決める。本を貪り読んで苦しい現実を切り拓け。苦しくなければ読書じゃない!」と血のような赤字で書かれています。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

はじめに「読書とは『何が書かれているか』ではなく『自分がどう感じるか』だ」

第1章 血肉化した言葉を獲得せよ

第2章 現実を戦う「武器」を手に入れろ

第3章 極端になれ!ミドルは何も生み出さない

第4章 編集者という病い

第5章 旅に出て外部に晒され、恋に堕ちて他者を知る

第6章 血で血を洗う読書という荒野を突き進め

おわりに「絶望から苛酷へ。認識者から実践者へ」

「参考文献」

はじめに「読書とは『何が書かれているか』ではなく『自分がどう感じるか』だ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「人間と動物を分けるものは何か。それは『言葉を持っている』という点に尽きる。人間は言葉で思考する。言葉を使って自らの生や死について考え、相手に想いを伝える。人を説得し、交渉し、関係を切り結ぶ。そして人生を前に進めていく。一方、動物は言葉を持たない。本能に従って餌を食べ、交尾をし、死んでいく。彼らは生や死について考えることもない代わりに、他者と心が通じ合う喜びも感じない。言葉を持たない人間は、たとえ人の形をしていても、動物と何ら変わりはないと僕は考える。赤ん坊は言葉を持たない。だから赤ん坊には人生や世界がない。人間を人間たらしめるのは言葉だ。では、人間としての言葉を獲得するにはどうすればいいのか。それは、『読書』をすることにほかならない」この著者の考え方に、わたしは100%同意します。

「読書を通じて、一生で経験できないことを学ぶ」として、著者は以下のように述べます。

「読書で学べることに比べたら、1人の人間が一生で経験することなど高が知れている。読書をすることは、実生活では経験できない『別の世界』の経験をし、他者への想像力を磨くことを意味する。本のページをめくればめくるほど、人間の美しさや醜さ、葛藤や悩みが見えてくる。そこには、自分の人生だけでは決して味わえない、豊穣な世界が広がっている。そのなかで人は言葉を獲得していくのだ」

「自己検証、自己嫌悪、自己否定」として、著者は以下のようにも述べています。

「僕はかねがね『自己検証、自己嫌悪、自己否定の3つがなければ、人間は進歩しない』と言っている。自己検証とは、自分の思考や行動を客観的に見直し、修正すること。自己嫌悪とは、自意識過剰さや自己顕示欲を恥じ、自分の狡さや狭量さ、怠惰さに苛立つこと。そして自己否定とは、自己満足を排し、成長していない自分や、自分が拠って立つ場所を否定し、新たな自分を手に入れることだ」「本を読めば、自分の人生が生ぬるく感じるほど、苛酷な環境で戦う登場人物に出会える。そのなかで我が身を振り返り、きちんと自己検証、自己嫌悪、自己否定を繰り返すことができる。読書を通じ、情けない自分と向き合ってこそ、現実世界で戦う自己を確立できるのだ」

また、「左翼に傾倒しなかった人はもろい」として、著者は述べます。

「読書体験を重ねた人は、必然的に一度は左翼思想に傾倒すると僕は考える。人間や社会に対する理想が鈍化され、現実が汚れて見えて仕方がなくなるからだ。しかし現実は、左翼的な理想主義者には辛い世界だ。左翼的な思想だけでは世の中は動かない。多くの人が現実の壁に直面する。社会の不条理さはもちろん、理想を貫徹できない自分の弱さ、卑怯さを知ることになる。読書で鈍化した理想が現実に踏みにじられ、破壊される。しかし、それが大人になるということだ。現実世界を生きるということだ」

そうした矛盾に苦しむからこそ、その先に新たな視界が開けるとして、著者は以下のように述べます。

「ドイツの哲学者、ヘーゲルの言う『アウフヘーベン』のように、両極を揺れ動くからこそ、一段高いところに登ることができる。だから僕は、読書体験を通じて、左翼的な理想主義に一度も傾倒していない人を信用できない。そうした人間は、人としての厚みがない。特に経営者はそうだ。左翼的な理想主義とはつまり、世の中の矛盾や差別に対してアクションを起こそうとする姿勢だ。『この間違った世界を変えなくては生きていかれない』というピュアな感情は、それが実業の世界に入ったときに、イノベーションを起こす源泉になる。左翼でなくてもいい。そうした思索を経ずに、金銭的に成功した経営者は、言葉に重みがない。だから、その企業が掲げている『ビジョン』にも深みがない。一時のブームに乗って成功しても、環境が変化した瞬間に衰えていく」

さらに、「知識を積み重ねてもしょうがない」として、著者は以下のように述べます。

「経営者やビジネスパーソンのなかには、『自分は読書家だ』と自負していても、話にまったく深みのない人がいる。読書を単なる『情報取得の手段』として捉え、ビジネス書や実用書ばかりを読んでいると、こうした状況に陥りがちだ。ビジネス書や実用書には『結論』しか書かれていない。本来、優れたビジネス戦略の裏には、当事者が胸をかきむしりながら思考し、汗と血を流しながら実行するプロセスがある。理論やノウハウではない人間の格闘がある。しかし多くの場合、そうしたプロセスは十分には表現されず、成功体験だけが、方法論の形をとって描かれている。そのままなぞっても、自分が同じに再現できることなどないだろう」

もちろん、仕事のために必要な情報を本から取得するのは悪いことではありません。しかし、著者が考える読書とは、実生活では経験できない「別の世界」の経験をし、他者への想像力を磨くことだといいます。重要なのは、「何が書かれているか」ではなく、「自分がどう感じるか」だそうです「弁護士と医師には魅力を感じられない」として、著者は「僕が個人的にあまり魅力を感じられない職業は、1に弁護士、2に医師である。もちろん人はさまざまであり、職業に規定されないが、この2つは、人間の幅を広げるには役立たない知識を、丸暗記で身につける職業だからだ」と述べます。著者の言うことは極論ではありますが、言いたいことは理解できます。

第1章「血肉化した言葉を獲得せよ」では、「苦しいほうに身をよじり、自己検証能力を磨け」として、著者が高校までの読書体験で実感したのは、人間が何かを達成するには地獄の道を通らなければならないということであると告白し、さらに以下のように述べています。

「どんな美しい理想を掲げても、実際に成し遂げるためには数多の苦しみ、困難がある。何かを得るためには、必ず何かを失う。代償を払わずして何かを得ることは不可能だ。この考え方は、現在に至るまで僕の根本に位置している。そしてこれに気づくまでに、僕は猛烈な量の読書をした。人間は1つの人生しか生きられないが、読書をすれば無数の人生を体感できる。理想を掲げ散っていく主人公に心を通わせる。そうすることで社会の中での自分を客観的に見ることができる。自分はなんて生ぬるいんだ、と現実を叩き付けられる。つまり『自己検証能力』が高まるのだ」

第3章「極端になれ!ミドルは何も生み出さない」では、「憧れ続けた五木寛之との仕事」として、著者は五木寛之が書いた本への感想を記した手紙を送り続けたことによって、角川書店の編集者時代に文芸界のビッグネームであった五木寛之との仕事が実現したことを紹介します。そして、以下のように述べています。

「僕は常々言っているのだが、感想こそ人間関係の最初の1歩である。結局、相手と関係を切り結ぼうと思ったら、その人のやっている仕事に対して、感想を言わなければ駄目なのだ。しかも『よかったですよ』『面白かった』程度では感想とは言えない。その感想が、仕事をしている本人も気づいていないことを気づかせたり、次の仕事の示唆となるような刺激を与えたりしなければいけない」

だからこそ「言葉」は武器なのだ、と著者は言います。豊富な読書体験を経なければ、武器となる言葉は獲得できません。人を動かすには、1にも2にも頭がちぎれるほど考えて、言葉を選択するしかないというのです。さて、五木寛之とともに著者が憧れ続けた作家が石原慎太郎でした。「ミリオンセラーを生んだ3枚のカード」として、著者は述べています。「作家本人も書きたいというテーマなら、いつでも好きなときに切り出せばいい。しかし作家にとって書きたくないテーマだからこそ価値がある。小説に限らず、作品というのは、その人がいちばん書きたくないものを書かせたときにいちばんいいものができるし、売れるのである。実は昔殺人を犯したことがあるけれど、まったく発覚せずに、善良な市民として生きている人がいるとする。その人にかつて犯した殺人の小説を書かせたら、面白いに決まっている。オーバーにいえばそういうことだ」その結果、著者は『弟』『老いてこそ人生』『天才』という石原慎太郎による3冊のミリオンセラーを世に送り出したのでした。

第4章「編集者という病」では、「現在の出版シーンで、書けば必ず売れる作家といえば、百田尚樹、東野圭吾、宮部みゆき、北方謙三、そして高村薫である」という一文が最も心に残りました。まあ、納得ですね。著者はさまざまな天才と交流してきましが、彼らと密接に関係して、思い知らされたことがあるそうです。本物の表現者は例外なく「表現がなければ、生きてはいられない」という強烈な衝動を抱えていることだそうです。

著者は、以下のように述べています。

「中上健次が抱えてしまった血の蠢き、村上龍が抱えてしまった性の喘ぎ、村上春樹が見てしまった虚無。宮本輝を動かす宇宙的不条理。そうしたものがあるからこそ、彼らは一心不乱に小説を書き、人々の心を動かしているのだ。一方、僕にはそうした情念がない。だからはっきりと、自分が小説家になるのは無理だと悟った。僕にできることは、彼らの情念を客観的に捉え、それを作品に落とし込むのをアシストすることだけだ。文学において、所詮編集者は偽物の存在だ」

第5章「旅に出て外部に晒され、恋に堕ちて他者を知る」では、著者は沢木耕太郎の名著を取り上げ、「『深夜特急』・人生からの脱獄」として、以下のように旅について語ります。

「旅の本質とは『自分の貨幣と言語が通用しない場所に行く』という点にある。貨幣と言語は、これまでの自分が築き上げてきたものにほかならない。それが通じない場所に行くということは、すべてが『外部』の環境に晒されることを意味する。そうした環境では自己愛は成立し得ず、裸形の自分がさらけ出される。必然的に自分と向き合わざるを得ない。つまり自己検証、自己嫌悪、自己否定を余儀なくされるのだ。だから僕は、旅ほど人生を改変することに作用するものはないと思う」

著者は「村上龍との放蕩」として、作家と編集者との関係性について以下のように述べます。

「中上健次や林真理子、坂本龍一、尾崎豊もそうだが、僕は才能を認めた作家・アーティストとは、一定期間とんでもなく深く付き合った。睡眠もろくにとらず、文字どおり365日飲み明かす。これ以上ないほど深く付き合うと、その人物の人間性を骨の髄から理解することができ、その後関係が希薄になっても、再び深い関係を構築できる。結局、作家と編集者は浄瑠璃でいう『道行き』のような関係なのだ。行き着く先は地獄でも、最後の最後まで一緒に道を進むことでしか、新たなものは生まれない。アルチュール・ランボーの『地獄の季節』のなかの『別れ』のように『俺たちの舟は、動かぬ霧の中を、纜を解いて、悲惨の港を目指す』関係なのである」「道行き」という言葉は、わたしにとって、とても説得力がありましたね。

また、「恋愛小説こそ読書の王道」として、著者は以下のように述べます。

「旅と同じくらい人間を成長させるのは恋愛だ。恋愛ほど、他者への想像力を磨くものはない。想う相手にどのように声をかければ、自分に振り向いてくれるか。決して答えが出ない問いを四六時中考え続け、勇気を振り絞って声をかける。運良く交際することができても、良好な関係を続けるためには再び多大な努力を要する。いくら自分が心を尽くしても、その気持ちが相手に届くとは限らない。むしろ届かないことのほうが多い」

著者は「恋愛」について、以下のように述べます。

「恋愛とはこれほど理不尽なものである。恋愛のなかで他者への想像力を磨き、相手を振り向かせるための圧倒的努力を重ねた経験は、必ずビジネスにも生きると僕は考えている。恋愛の理不尽さに比べれば、仕事のそれなど甘いものだ」そして、著者は「僕は恋愛小説こそが、読書の王道だと考えている。恋愛小説には、人間の感情のすべてが含まれているからだ。人を想う気持ちもそうだし、その過程で見つめざるを得ないエゴイズムもそうだ。その点でいえば、文学を最も純粋な形で味わおうと思ったら、恋愛がテーマになっているものを選ぶといい」とまで言い切るのでした。

さらに、「困難は読書でしか突破できない」として、著者は述べます。

「困難に陥ったときには、人は藁にもすがろうとする。そのときに心のよすがをどこから得るかといえば、やはり読書しかない。困難を突破する答えは、スマートフォンで検索すると出てくるように錯覚しがちだ。しかしそうして出てきた答えが、自分の人生を前に進めることはない。テクノロジーが発達した現代でも、本というローテクなものの価値は失われていない。一心不乱に本を読み、自分の情念に耳を澄ます時期は、必ず自分の財産になる。だから、手軽に情報が取れるようになっただけになおさら、意識して読書の時間を捻出すべきだと僕は考えている」

第6章「血で血を洗う読書という荒野を突き進め」では、「死の瞬間しか人生の答えは出ない」として、著者は以下のような死生観を示します。「現実の我々は、死に向かって一方通行に進んでいる。明確な期限が定められているからこそ、限られた時間の生産性を高める必要が生じ、貨幣や法律といった社会システムができた。同時に、死の恐怖はさまざまな作品や思想をもたらした。我々が生きている世界は、死によって規定されていると僕は考える」さらには、「死について考えることができるのは、人間だけである」として、著者は「人間だけが言葉によって死の概念を捉えることができるからである。人間と同じく、動物もいつか死ぬ。しかし言葉を持たない動物は、自分の時間が有限であることを理解しない。本能に沿って毎日を過ごし、徐々に身体が衰えていって一生を終えるだけだ。だから、死を思わない人間は、動物と変わらない。言葉を持たない赤ん坊が動物と変わらないのと同じである」と述べています。このあたりは、拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)にも詳しく書かれています。

「死」について、著者は以下のようにも述べています。

「頭で考えれば、死をそんなに怖がる必要もないのかもしれない。死ぬことは、自分が生まれる前の状態に戻ることを意味する。時間という概念自体、人間が勝手に言葉で決めたものだからだ。本来、世界はどこから始まってどこで終わりを迎えるというものでもない。単に連続するフィルムのように、場面が移り変わっているだけなのかもしれない。そのなかで僕は、映画の登場場面みたいに、一瞬何かの役で出演し、再びいなくなるだけだ。奈良時代にも、大正時代にも、自分はいなかった。そのときに何の苦しみも感じなかったと考えると、自分がいない時代に戻っても、実は苦しむことなど何もないのかもしれない」

このフィルムのイメージは非常に興味深いと思いました。拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)にも通じる世界です。

わたしは、著者が社長を務める幻冬舎から『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』を文庫で上梓し、「死の本質」や「死の瞬間」について言及しました。

その「死の瞬間」についても、著者は言及しています。

「死の瞬間を迎えるとき、僕は何もかも失っているかもしれない。信じていた人に裏切られているかもしれない。しかしどんなに貧乏で、どんなに孤独だったとしても、僕が〇だと思えば〇だ。人が決めることではない。会社には役員や社員がいるので、会社は彼らのために残したい。しかし僕自身の死後のことはまるでどうでもいい。葬儀もやってもらわなくてもいいし、墓もいらない。むしろ遺骨は清水とハワイの海に撒いてほしいぐらいだ。生きている間は毎日を生き切り、死後は風や波になりたいと本気で思っている」

このあたりは、著者がタイトルをつけたとされる島田裕巳著『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)のメッセージそのものですね。

「『夢』や『希望』など豚に食われろ」というショッキングな見出しで、三島由紀夫の檄文を紹介した後で、著者は自分が選びとった言葉を突き詰めることはこれほどまでに苛酷なものだと述べます。そして、「夢」「希望」「理想」「情熱」「野心」「野望」について熱っぽく語る人間は嫌いだと言い、「これほど安直な言葉はない」と言い放って、以下のように述べます。

「僕のところにはいろんな若者が会いに来るが、『社会や人の役に立つのが夢だ。だから起業したい』と言う人がいる。結果が1つも出ていないで語るそんな言葉は豚の餌にでもなればいい。悪戦苦闘して匍匐前進している人たちは決してそんな言葉を口にしない。何かを目指す者は『地獄』と『悪夢』を身をもって生きたらいい。結果はそこからしか出てこない」このあたりの著者の発言には、違和感を覚えました。どうして、「社会や人の役に立つのが夢だ。だから起業したい」がダメなのでしょうか。何かを目指す者は「地獄」と「悪夢」を身をもって生きたらいいと言いますが、そこまで偽悪的になる必要があるのでしょうか。

著者は「成功」という言葉も大嫌いだそうで、その理由を述べます。

「『成功』とはプロセスとして、そのときの1つの結果にすぎない。『成功』かどうかは自分の死の瞬間に自分で決めるものだ。それまでは全部途中経過だ。貧しくても惨めに見えてもいい。自分が最期の瞬間、微かにでも笑えるならその人の人生は『成功』なのだ。『僕は成功したい』と言う人に対しては『君は成功をどういう概念で捉えているのか。何が成功なのか、君の言葉でちゃんと説明してごらん』と言うと、大体の人は答えられない。言葉はそれほどまでに重いものである。夢や希望や成功という言葉を使えるだけ、自分は考え抜いているか。そのことを問い直し、もし考え抜いていないと思ったら、思考する言葉を手に入れてほしい。それは読書を通じて手に入れられるはずだ」この「成功」についての発言は、わたしも同意見です。「成功」については、拙著『法則の法則~「成功」は引き寄せられるか』(三五館)で詳しく書きました。

「血で血を洗う読書という荒野を突き進め」として、著者は、1987年にフランスで公開された映画である「ベルリン・天使の詩」を紹介します。「映画としては凡作だが、メッセージは面白い。この作品では、天使は『認識者』、人間は『実践者』として描かれている」と述べます。「認識者」について、著者は以下のように述べます。

「読書によって他者への想像力や生きるための教養を磨き、まずは認識者になる。つまり世の中の事象と原理を理解する。その上で、覚悟を決めて実践者になる。いったん実践者になれば、暗闇のなかでジャンプし、圧倒的努力を以て、目の前の現実を生き切るのみだ」

続いて、読書と認識者について、著者は述べます。「読書とは自己検証、自己嫌悪、自己否定を経て、究極の自己肯定へと至る。最も重要な武器なのである。生きて行くということは矛盾や葛藤を抱えて、それをどうにかしてねじ伏せるということだ。認識者でいるうちは理想や夢や希望を語っていれば、それでいい。しかし、読書で得た認識者への道筋は、矛盾や葛藤をアウフヘーベンしなくては意味がない。それが『生きる』ということだ。認識者から実践者へ。天使から人間へ。読書から始まった長大な旅は、認識者を経て、人間へとジャンプする。共同体のルールを突破して個体の掟で現実を切り開く、地獄の前進へ。血を流し、風圧に耐えながら、自己表現の荒野へ」

そして、おわりに「絶望から苛酷へ。認識者から実践者へ」の最後で、著者は「何度でも書くが、正確な言葉がなければ、深い思考はできない。深い思考がなければ、人生は動かない。自己検証する。自己否定する。それを、繰り返し、繰り返し、自己嫌悪との葛藤の末に自分の言葉を獲得する。その言葉で、思考して、思考して、思考し切る。その格闘の末に、最後の最後、自己肯定して救いのない世界から立ち上がる。認識者から実践者になる。暗闇の中でジャンプする。人生を切り開く。読書はそのための最も有効な武器だ」と述べるのでした。

本書は、ページを切れば、そこから赤い血が流れ出すような生々しい読書論でした。ある意味で、これほど切実な読書論は初めて書かれたのかもしれません。それはやはり、ひとつの事件ではないでしょうか。