- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.09.02

『今日すべきことを精一杯!』日野原重明著(ポプラ新書)を読みました。

わたしのブログ記事「生きかた名人、逝く!」で紹介したように、聖路加国際病院名誉院長だった日野原重明氏が7月18日に105歳でお亡くなりになられました。戦後いち早く、患者と対等に接する医療に着目され、看護教育の充実などに取り組まれた人生でした。また、ベストセラーの『生きかた上手』をはじめ、ソフトに命を語る姿勢が幅広い世代に親しまれました。超高齢社会のネガティブな側面ばかりが強調される昨今ですが、著者は「老い」の豊かさを説き続けた方でした。

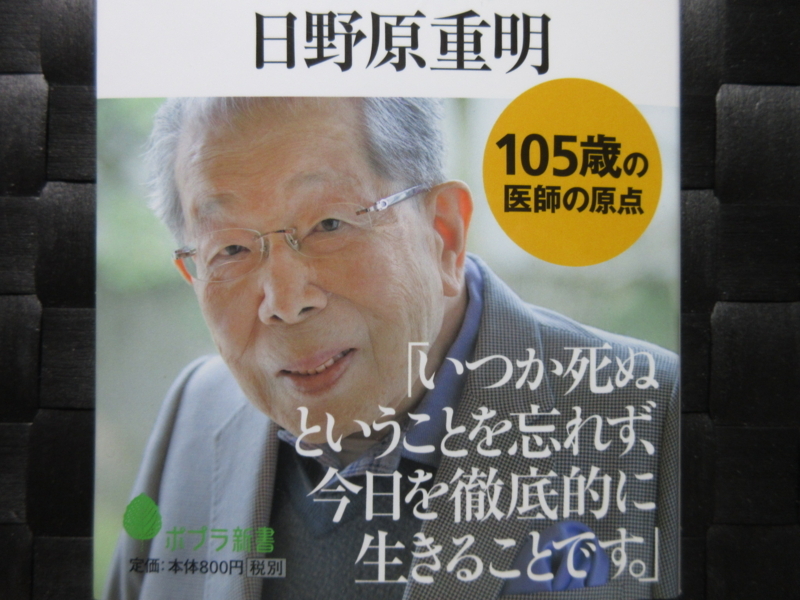

本書の表紙カバー(表)

本書の表紙カバー(表)

本書は1990年に書かれた著者の半生記です。

本書を書き上げたとき、著者は80歳になる頃でした。表紙カバーには著者の笑顔の写真とともに、「105歳の医師の原点」「いつか死ぬということを忘れず、今日を徹底的に生きることです。」と書かれています。

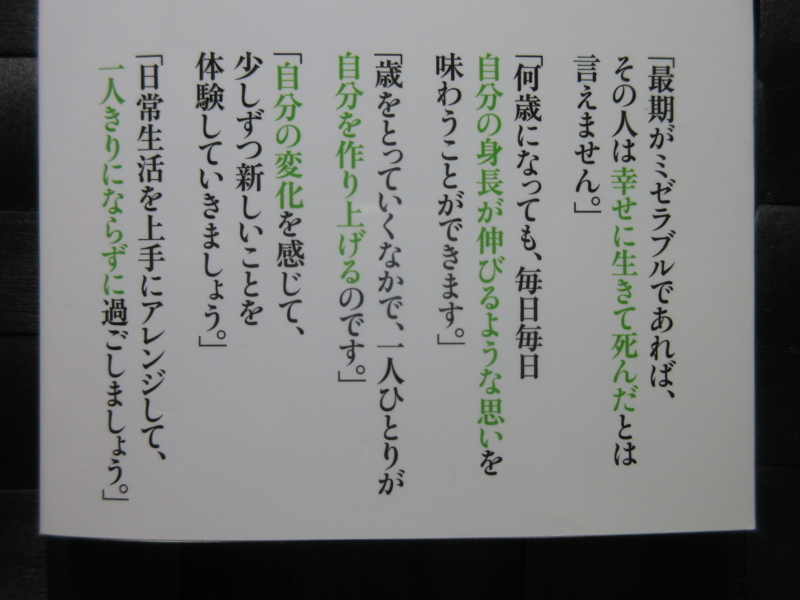

表紙カバー(裏)

表紙カバー(裏)

また表紙カバーの裏には「将来のことをいたずらに思い煩わず、今日すべきことを精一杯やりなさい」という言葉に続いて、こう書かれています。

「医師として多くの患者と交流し、その最期を見届ける中で、身体的に健康であるというだけでなく、人生の充実とは何かを追い求めてきた日野原先生。現場に立ち続けたからこそ見えてきた真実と、自身が人生をまっとうする中で得た深い気づきからにじみ出る言葉に、私たちは勇気づけられ、こんなふうに歳を重ねられたらと願わずにはいられない」

さらには以下の珠玉の言葉たちが並んでいます。

「最期がミゼラブルであれば、その人は幸せに生きて死んだとは言えません。」

「何歳になっても、毎日毎日自分の身長が伸びるような思いを味わうことができます。」

「歳をとっていくなかで、一人ひとりが自分を作り上げるのです。」

「自分の変化を感じて、少しづつ新しいことを体験していきましょう。」

「日常生活を上手にアレンジして、一人きりにならずに過ごしましょう。」

アマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。

「将来のことをいたずらに思い煩わず、今日すべきことを精一杯やりなさい―医師として多くの患者と交流し、その最期を見届ける中で、身体的に健康であるというだけでなく、人生の充実とは何かを追い求めてきた日野原先生。現場に立ち続けたからこそ見えてきた真実と、自身が人生をまっとうする中で得た深い気づきからにじみ出す言葉に、私たちは勇気づけられ、こんなふうに歳を重ねられたらと願わずにいられない。105歳の医師の原点」

本書の巻頭には「『生れてきて本当に良かった』と言って死ぬことができれば、なんと幸福なことでしょう。」という言葉が掲載されていますが、「目次」は以下のような構成になっています。

「はじめに」

「死にゆくものへ、何ができるか」

「延命の医学から、生命を与えるケアへ」

第一章 「最期の一瞬」を幸せに生きるために

第二章 あらゆる体験を通して人間は成長します

第三章 いつも自分の歳と勝負しているような気持ちで

第四章 人間は死ぬ生きものであるという宿命をもっている

「おわりに」

新書版へのあとがき

「はじめに」では、著者は「延命の医学から、生命を与えるケアへ」として、以下のように述べています。

「人生には誰にでもいつかは最期の日がきます。できればその終末時にも意識が保たれて、最期のお別れの言葉を交わせる時を、病人と家族に持たせてあげたい。私は最近そのような思いを、とくに、がん末期の患者に対して持つようになってきました。そしてそれは患者に対してだけでなく、自分もそんな状態になればぜひともそうして人生の幕を閉じたいと願うのです」

第一章「『最期の一瞬』を幸せに生きるために」では、「十年辛抱すれば必ず芽は出ます」として、著者は以下のように述べます。

「医学がいくら進歩し、診断医学や治療医学が発達して、昔は治せなかった心臓病やがんの患者を助けることができても、そのような病気はまた再発したりして、結局はみんな死んでしまいます。医学がいくら頑張っても、人間の老化や死をはばむことはできません。医学には限界がある。これは明らかなことでしょう。そうだとすれば医学は、その、必ず死すべき人間、結局は死に向かい合わざるを得ない人間、つまり患者に対して、どのようなことをしたらいいのか、どうすべきなのか、そこに”ターミナル・ケア”という発想が生まれてくるわけです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「人間の命を、75年、あるいは80年としても、死ぬ前の最後のひと月が、生涯の中で最も悲惨で不幸だとします。ひと月といえば、75年か80年の全生涯の1000分の1にすぎませんが、それまでの1000分の999がどんなに幸せでも、最期のところがミゼラブルであれば、その人は幸せに生きて死んだとは言えません。画竜点睛を欠くわけですから。ところが医師たちは、それがミゼラブルであるのを知りながら、患者のほうではこういうふうに死にたくないと思っているのに、患者の苦しみを顧みずに延命のためだけの治療をやるわけです。やればやるほど病院の収入は増えますが」

第三章 「いつも自分の歳と勝負しているような気持ちで」では、著者は「老いの中には若さがある」として、以下のように述べています。

「高齢者は、私たちが言う『老い』という言葉の中にも、相当な若さがまだ残っているように思っている。ところが、若い人の言う『老い』は、どれがなくなった老いでしょう。しかし、私はこう言いたい。老いの中には若さがある、と。若い木は台風を受けてもしなって折れることはないけれど、老木は折れてしまう。しかし、その”老木の根っこから、なんと生き生きとした緑の若木が、にょきにょき顔を出している””老齢は、むしろ、そんなようなものなのです”という言葉を、ドイツの老婦人M・ホワード・ド・ワルデンが残しています。若い人はその根元の芽を見ないで、枝が折れたり、枯れている老木を見て、それが高齢者だと思うのです」

第四章「人間は死ぬ生きものであるという宿命をもっている」では、「死は避けられない」ということを前提に、「宗教が与えてくれること」として、著者は以下のように述べています。

「死は避けられないものだということに徹すると、今度は、今日を能動的に生きるにはどうすればよいか、ということを考えるようになってきます。その時に、宗教画あるかないかということが、生き方を決めると思います。というのは、宗教というのは、物の価値とか意味を転換させるからです。今まで黒いものと見えたことが、ある時からそれは輝くもの、恩寵と思えるようになるとか、自分が病気になったのは本当にいやだったけれど、人間のものの考え方を転換して、黒が白に変わり、そこで生きる力を与えるものとなるのです」

そして、「死はいつも誰の目の前にもある」として、著者は「人間は死ぬことが運命づけられている生きものである」ということを本当に認知していると、死は人間の属性だと確認できると喝破します。また、レオナルド・ダ・ヴィンチの「初めに終わりのことを考えよ」という言葉を紹介しています。つまり、若い時に、老いることを、死を、考えよということです。そして「初め」というのは人生の初め、すなわち子供時代ということです。著者は「できれば、小学校の時代から、子供は子供なりに死を考えるレッスンを持つべきでしょう。それには、子供に花を育てさせ、小鳥を飼わせ、ペットとともに暮らさせる。その中で子供は愛するものの死がわかってくるのです」と述べています。

さらに著書は、子供の「死の教育」について、以下のように述べるのでした。

「ペットが死ぬように、自分の好きなおばあさんやお母さんにも、最期の日が来ることを子供は学んでいくのです。そうやって、生きものは死ぬ、バラの花は切り取られると枯れるということ、それはどういう意味かということを、小さい時から考えさせられるように子供を教育すべきです。

そして、重傷な病人の見舞いとか、お葬式の時には、やはり子供がついていけるような機会を与えます。今は、子供は病院での病人の見舞いはお断り、お葬式も留守番、ということでしょう。そうではなくて、人間が死ぬとはどういうことかということを、子供が早くから理解しながら、死に備えるということが必要だと思います」

わたしは、この著者の言葉に全面的に賛同します。

たしかに病院やセレモニーホールで子供の姿を見かけなくなってきました。生老病死は人間の属性であり、これを隠すことは良くありません。いじめや小動物の虐待にもつながり、ろくな大人になれません。わが社では、各地のセレモニーホールにおいて小学生を対象とした模擬葬儀を行い、「いのち」の意味を問う「いのちの授業」を計画しています。「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」を持つことが幸福な人生には欠かせません。わたしはぜひ、「いのちの授業」プロジェクトを実現したいと思います。