- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.08.26

『限界国家』毛受敏浩著(朝日新書)を読みました。「人口減少で日本が迫られる最終選択」というサブタイトルがついています。著者は、1954年徳島県生まれ。慶應義塾大学法学部卒、米エバグリーン州立大学大学院修士、桜美林大学大学院博士課程単位取得退学。兵庫県庁に勤務し、現在は日本国際交流センター執行理事。外国人定住政策の専門家です。

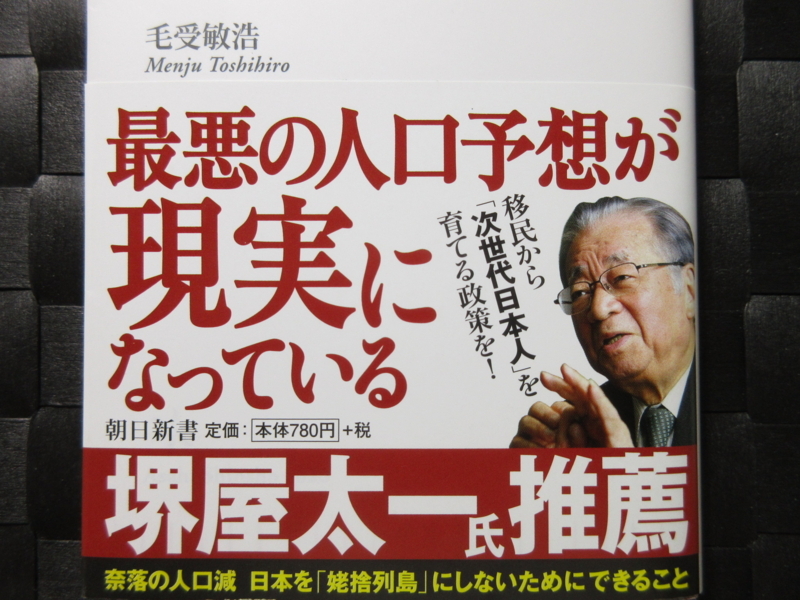

本書の帯

本書の帯

本書の帯には作家の堺屋太一氏の顔写真とともに、「最悪の人口予想が現実になっている」「堺屋太一氏推薦」「奈落の人口減 日本を『姥捨列島』にしないためにできること」「移民から『次世代日本人』を育てる政策を!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2017年推計)」の出産中位・死亡中位推計による年齢3区分年齢構造係数のグラフとともに、「自国民だけで人口を増やしている先進国はない」「これからの日本に果たして移民が来る魅力があるか?」と書かれています。

さらにカバー前そでには、「静かな『大津波』が日本へ向かっている。ドーンと人口が減る活力喪失の波は待ったなし、世界は固唾をのんでその行方を眺めている」として、以下のように書かれています。

「すでに介護・農漁業・工業分野は人手不足に陥っている。やがて4000万人が減って地方は消滅をむかえ、若者はいい仕事を探して海外移民を目指す時代となるだろう。すでに遅いと言われるが、ドイツ、カナダなどをヒントに丁寧な移民受け入れ政策をとれば、まだなんとか間に合う」

アマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。

「2016年に日本の総人口は33万人も減った。

これは序の口で、いよいよ奈落の減少が始まる。

2020年代で620万人減、その後は、年間100万人近い恐ろしいペースで減り、2060年には9000万人になってしまう。しかも4割近くが65歳以上の高齢者だ。現在すでに農・漁業や小売業、サービス業、ものづくりの現場、そして介護と、人不足の波がひたひたと全業種に押し寄せてきている。拡大するばかりの耕作放棄地、人がすまなくなった集落、担い手のいない地場産業、介護から見捨てられる高齢者・・・・・・日本のいたるところが、『廃墟』になっていく。週4千人が『孤独死』するという予測さえある」

続いて、アマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。

「世界の人口学者は『日本はもはや手遅れではないか』と固唾をのんで見守っている。ところが、当の日本人はどうかというと、

『一人あたり生産性を上げれば経済は維持できる』

『AIやロボットの活用も見込める』

『一億総活躍で、女性や高齢者も働けば大丈夫』

『江戸時代を見直そう』

これは『竹槍』をもって巨大な敵に立ち向かうのに等しい行為だ。まさに「現実を見ない希望的観測(wishful thinking)」に終始している」

さらに続いて、アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「本書は、まず人口減により、この国が巨大な限界集落=『限界国家』化し、介護や年金などの社会基盤が立ち行かなくなるだけでなく、国の基幹産業である製造業の競争力維持にも窮して、アジアの国々に追い越されてしまう予測を描く。日本は生き残りのために、人口激減と正面から向き合い、『優秀な人を選抜して』外国人を受け入れる人材開国に踏み切らなければならない。きちんとしたルールを作らなくてはならない。まだ、時間はある。先細り閉塞感に覆われた日本が、明るい未来を持つための、一大構造改革の提言」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

巻頭推薦文「限界国家」日本を救う外国人定住化政策(堺屋太一)

「はじめに」

第1章 人口減少で日本の風景は一変する

第2章 移民は「タブー」となぜ思うのか

第3章 移民受け入れの成功国・失敗国

第4章 つぎはぎの外国人受け入れ制度

第5章 日本に住む外国人の実像

第6章 迷走する政府の移民政策

第7章 「限界国家」脱出プラン 「おわりに」

巻頭推薦文の「『限界国家』日本を救う外国人定住化政策」で、堺屋太一氏は「真の大問題に口を噤む東京マスコミ」として、以下のように述べます。

「人口減少こそは、2020年代の日本が直面する最大にして喫緊の重要問題である。このことは、全国の人口減少の進んでいる地域、いわゆる『限界都市(地域)』に一ヵ月も住み、現地の産業や文化、生活に携わってみれば、誰もが痛感するはずだ。人口が減少することは、あらゆる産業が不活発になり、規模が縮小し、営業が困難になるだけではない。不動産は無価値になり、結婚は難しくなり、友達も相談相手も、お祭りやイベントも、慰め合う相手もいなくなることである」

続けて、堺屋氏は以下のように述べています。

「今や『東京を除く』日本のほとんどの地域が、そのような危機に曝されている。恐らく2020年の東京オリンピック・パラリンピックの空騒ぎのあとでは、東京にも人口減少の脅威が、確実に押しかけて来るだろう。その危機に気付かぬ東京人は、いかにも遅れている。

経済が成長していた20世紀のうちは、東京は『成長の先頭に立つ街』だった。しかし人口が減少し衰退を余儀なくされた今は、東京は『最も変化に遅れた街』である。そこに拠点を置く日本の官僚やマスコミは、最も情報に遅れた、新しい事態(人口減少社会)を実感もせず、想像もできない集団となっている。日本の政府とマスコミが、今になっても外国人移民に、『反対』の態度を取り続けているのは、『遅れた街・東京』から発想するからではないか」

第1章「人口減少で日本の風景は一変する」の冒頭には「人口第激減時代が来る」として、以下のように書かれています。

「都会に住む日本人にとって人口減少を肌で感じることは難しい。電車は混み合い、イベント会場は人であふれ、最近では海外からの観光客がうなぎ登りで増え、町の喧騒は一層増しているようにさえ見える。しかし、地方都市や農村に行くと状況は一変する。中心地域は寂れシャッター通りとなった商店街も珍しくない。農村では若者の姿は数えるほどしかなく、高齢者ばかりが目につく地域も多くなった」

また、「少子高齢から『稀子超高齢』時代へ」として、著者は述べます。

「厚生労働省は、認知症患者の数は2025年には700万人を超えるとの推計値を発表している。子ども、若者の数が激減する中で、他者の助けを必要とする超高齢者が増え続けるという、世界に例のない日本の現状は『稀子超高齢時代』と呼ぶほうがふさわしい。今後、社会は高齢者に対してどのように対応できるのだろうか? 誰もが疑問に思わざるを得ないだろう」

著者は孤独死の問題にも言及し、「高齢化の中で増加しているのは孤独死である。孤独死は命の軽視であり、人権問題、人間の尊厳への侮辱ともいえる。周囲に人がいれば助かる命は多いし、一人で死んでいく恐怖は想像を絶するものだろう」と述べています。中央大学の山田昌弘教授は、2040年頃には年間20万人の孤独死が発生する可能性があると警告していますが、これについて、著者は以下のように述べます。

「年間20万人という数字は毎週4千人近くの孤独死が発生することを意味する。現在の交通事故の死亡者が年間4千人強であることを考えれば、いかに深刻かが理解できるはずだ。一人暮らしの高齢者が増え続けている以上、こうした最悪の事態も想定すべきかもしれない」

高齢者を取り巻く状況は悪化する一方ですが、中でも介護の現場では、すでに限界が迫っています。「危機的な『介護』人材不足」として、現状では介護人材が慢性的に不足しており、今後さらに不足は深刻化することが紹介されます。厚生労働省の巣系によれば、団塊の世代(1947~49年生まれ)が75歳以上になる2025年度に必要な全国の介護職員は253万人となり、38万人の不足が発生すると予測されています。

高齢者の介護の担い手としてロボットの導入を期待する声があります。 しかし、著者は「介護とは命を預かる仕事であることを忘れてはならない」と強調して、以下のように述べます。

「認知症の患者は人との接触がなくなると急速に病状が進むといわれる。高齢者に必要なのは血の通った人間の世話であり、温かい声かけや笑顔である。命を預かる仕事という面では老人も赤ちゃんも同じである。ロボットがそれほどよいのであれば赤ちゃんの面倒をみるのにロボットを導入しようという声があってもよいはずだが、そうした声は聞こえてこない。時間によって変わる体調、さまざまな個性を持つ高齢者に対して責任をもって対応できるのは人間以外にあり得ない」

ところで、人口減少の時代には多くの農村が消滅します。

都会人からすれば不便な暮らしを我慢しているように見える農村の人々ですが、彼らは村の祭りや年中行事といった風習を守って、日本の伝統文化を受け継いでくれている人々でもあります。彼らは身をもって、都会の人間が失ってしまった日本の伝統文化を身を保持してくれているのです。

著者は、以下のように述べています。

「日本の文化は京都や奈良にあるのではない。日本の文化のすばらしさは地域ごとに異なる多様性にこそ存在する。山を一つ越えると異なるお祭り、伝統行事、風習があるという豊饒さ。それらは、数百、数千年の年月をかけて引き継がれてきたもので、誇るべき文化である。しかし、人びとが村からいなくなればそれは地上から永遠に失われてしまうだろう。こうしている間にも、まさに絶滅危惧種のように各地で伝統文化が消えていく危機に日本中が陥っている。その事実をどれだけ多くの日本人が自覚しているだろうか」

過疎化対策として自治体関係者の間で関心を集めている事業が「コンパクトシティ」です。都市が周辺に広がってスプロール化し拡散する従来の郊外型の都市形態を改め、歩いたり、自転車で移動できる範囲に都市機能を集約することを意味します。しかし、著者は「『コンパクトシティ』の罠」として以下のように述べます。

「総務省と国土交通省が実施した『過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査』によると、2012年の時点で限界集落は1万91村落と、全体の15.5%を占めている。2050年には全国の6割以上の地域で、人口が2010年時点の半分以下になるという予測が国土交通省から出されている。将来、県庁所愛知や新幹線が止まる駅のある自治体程度を境として、その他の地域は急速に衰退が進み、ゴーストタウン化する懸念がある。『限界集落』という言葉があるが、日本列島全体が『限界国家』になる危機を迎えているのである」

現代日本の出生率はどうでしょうか。厚生労働省は、2015年の人口動態調査の結果として、出生率が前年より0.04ポイント増の1.46へと2年ぶりに上昇したと発表しました。地方創生の成果と思われますが、著者は「高齢出産で出生率回復?」として、以下のように述べています。

「そもそも現在の日本では、出生率が改善しても生まれてくる子どもの数は増えないことを理解する必要がある。なぜなら、第2次ベビーブーム世代(1971~74年生まれ)がすでに40歳代を迎える一方、子どもを産む可能性の高い20歳代、30歳代の女性の数自体が減少を続けていくからである。仮に出生率が上がっても子どもを産む女性の数自体が減るのであれば、出生率の増加は望み薄である。

第3章「移民受け入れの成功国・失敗国」では、「反移民・反離民の嵐が吹き荒れる」として、著者は以下のように述べています。

「日本のおかれた状況を冷静に判断する必要がある。

1つは日本の人口減少、少子高齢化の厳しさである。日本ほど深刻な人口問題を抱えた国は世界にはない。

2点目は日本に在住する外国人の少なさである。近年、増加傾向が見られるとはいえ、200万人強という人数は総人口の1.9%に過ぎない。人口の2割、3割を移民が占める欧米とはまったく状況が異なる。仮に日本が毎年20万人の移民の受け入れを始めたとしても、50年で1000万人。半世紀かけてもヨーロッパの割合には到底達しない。そして、ヨーロッパで移民問題の最大の焦点であるイスラム教徒について、日本では問題は存在していない」

本書では自国民だけで人口を増やしている先進国はなく、日本も移民の受け入れが必須であると訴え、「おわりに」でこう述べるのでした。

「もちろん、外国人の定住を促すのは容易なことではない。しかし、日本全体がゴーストタウン化してしまう前に、日本が好きで、やる気にあふれた外国人青年を地域社会に受け入れ、日本の再活性化を図ることは十分に検討に値すると考えた。たとえば、高齢化や人手不足で出口の見えない東北の被災地復興に東南アジアからの青年を受け入れ、日本の若者と世界に開かれた新しい地域づくりを目指す、そんな発想があってもよいのではないか。すでに国内の多くの地域では在住外国人の活動事例も多いが、残念なことに一般の市民にはまったくと言っていいほど理解されていない」

本書を読む前から、わたしは人口減少に直面する日本にとって、外国人の受け入れは最重要テーマであると考えてきました。特に崩壊寸前の介護の現場において外国人の受け入れは必要です。わたしのブログ記事「外国人看護師」にも書きましたが、日本におけるヘルパー数は圧倒的に不足しています。

「老老介護」が日常化している中にあって、日本人だけで介護の問題を解消するのは不可能です。やはり、外国人、特にアジアの人々に門戸を大いに開く必要があります。わたしは、日本の政令指定都市で最も高齢化が進行している北九州市を「外国人ヘルパー」養成のメッカにしたいです。

北九州市は、すでに医療や介護といった産業の最先端都市ですし。

以前、その考えを小倉医師会の会長である中村定敏先生(小倉第一病院院長)に申し上げたことがあります。医療先端都市・北九州を代表する医師である中村先生も非常に興味を持って下さいました。

2003年に『老福論』(成甲書房)を上梓する以前から、わたしは「人は老いるほど豊かになる」とずっと唱えてきました。

それを実現するために、「老福社会」(高齢者福祉特区)におけるインフラとして外国人ヘルパーの存在を位置づけています。

わたしは、どんどん外国人に門戸を開放すべきだと思っています。

本書『限界国家』を読んで、その思いをさらに強めました。