- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1458 芸術・芸能・映画 『映画評論・入門!』 モルモット吉田著(洋泉社)

2017.07.13

『映画評論・入門!』モルモット吉田著(洋泉社)を読みました。

「観る・読む・書く」というサブタイトルがついています。

著者は1978年生まれの映画評論家で、『映画秘宝』『キネマ旬報』『シナリオ』などに執筆しています。著書に松江哲明との共著『園子音映画全研究1985―2012』(洋泉社)、『「シン・ゴジラ」をどう観るか』(河出書房新社)があります。

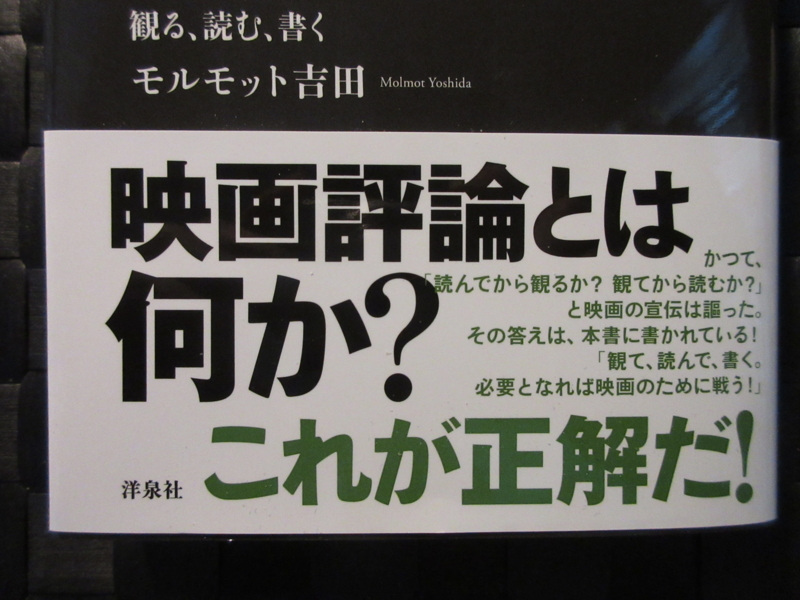

本書の表紙カバー

本書の表紙カバー

表紙カバーには、往年のアメリカの映画館で3Dメガネをかけた観客たちの写真が使われ、「映画評論家とは果たして何か? 映画ライターとの違いは? 評論家はただ試写室で映画を観るだけではない。作品を発見し、時として論戦に身を投じるラディカルな存在だ!」と書かれています。

本書の帯

本書の帯

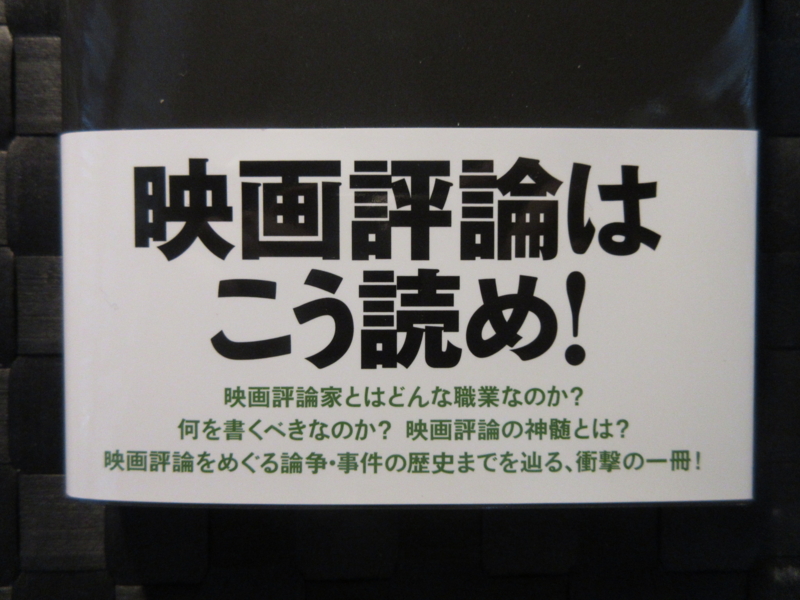

帯には「映画評論とは何か?」「これが正解だ!」と大書され、続いて「かつて、『読んでから観るか? 観てから読むか?』と映画の宣伝は謳った。その答えは、本書に書かれている!『観て、読んで、書く。必要となれば映画のために戦う!』」と書かれています。また、帯の裏には「映画評論はこう読め!」と大書され、続いて「映画評論家とはどんな職業なのか? 何を書くべきなのか? 映画評論の神髄とは? 映画評論をめぐる論争・事件の歴史までを辿る、衝撃の一冊!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「映画評論家になるためには険しい道のりが待っている。リアルタイムでその映画の質を見極め、ジャッジを下す。『七人の侍』『ゴジラ』から『世界残酷物語』『太陽を盗んだ男』まで、公開当時に喧々諤々の論議を呼んだ。そんな名作の数々について書かれた映画評論を再検証した『リアルタイム映画評論REMIX』を含む、新しい”映画評論”の形」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 映画評論を見る

第2章 映画評論を書く

第3章 映画監督VS映画評論家

1 市川崑VS映画評論家 『処刑の部屋』論争

2 『壁の中の秘事』国辱映画事件

3 『東京オリンピック』と高峰秀子の〈実践的〉映画批評

4 北野武の映画論争

第4章 ベストテンとは何か

第5章 リアルタイム映画批評REMIX

はじめに

1 『七人の侍』

2 『ゴジラ』

3 『世界残酷物語』

4 『2001年宇宙の旅』

5 『仁義なき戦い』

6 『犬神家の一族』

7 『太陽を盗んだ男』

第6章 映画と犯罪、映画評論と犯罪、映画評論家と犯罪

「あとがき」

「主要参考文献一覧」

第1章「映画評論を見る」では、著者は「感想と評論と批評とレビュー」として、以下のように書いています。

「きっかけは、ホイチョイ・プロダクションだった。隔週で発売になるTV情報誌『TeLePAL』(小学館)を当時購読していたが、その中に『酒とビデオの日々』というビデオを絡ませたホイチョイ・プロダクションの連載コラムがあった(子どもだけにホイチョイが軽薄という偏見もなかった)」

『TeLePAL』1986年5月24日号

『TeLePAL』1986年5月24日号

いやあ、なつかしい! わたしも大学生の頃に『TeLePAL』を愛読していました。「狂」のつくほどのプロレス&格闘技マニアだったわたしは、今はなきSONYのベータマックスでガンガン録画しまくっていました。それで、大学の4年生ぐらいのときに、『TeLePAL』に稀代のプロレス&格闘技ビデオ・コレクターとして紹介されたことがあります。なぜか、タイガーマスクの覆面をかぶっていましたが。(笑)

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

でも、著者は1978年生まれなので、わたしよりも15歳も年下です。ということは、小学生ぐらいで『TeLePAL』を読んでいたことになりますね。ずいぶんと早熟ですが、思い出せばわたしも小学生時代に『スクリーン』と『ロードショー』を定期購読していました。詳しくは『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)に書きましたが、ずいぶんと早熟でしたね。

それはともかく、『TeLePAL』に連載されていたホイチョイ・プロダクションのコラム「酒とビデオの日々」は毎号楽しみに読んでいました。期待していた単行本化は実現しませんでしたが、コラムに取り上げられている映画は、まだ観たことのない作品がほとんどでした。当時はレンタルビデオショップの全盛期でしたので、片っ端から「酒とビデオの日々」に登場した映画を借りまくってダビングしていましたね。今はなきベータマックスに!(泣笑)

そんな思い出深い「酒とビデオの日々」ですが、著者は書いています。

「あるとき、この連載で『わが心のボルチモア』というビデオが紹介された。今思えば、『レインマン』を大ヒットさせた直後のバリー・レヴィンソン監督の新作としては、超地味な映画だったが、コラムの趣旨としては、映画の紹介と、この映画を去年のベストワンに推した映画評論家の大家がいるというものだった。双葉十三郎というジイさんだそうで、それまで聞いたこともない名前だった」 かの淀川長治も一目置いた双葉十三郎の映画評論の本はわが愛読書で、わたしも多くを読んでいます。

著者は、1冊が5000円前後もする双葉の『ぼくの採点表』シリーズを買い集めて貪り読んだそうですが、結果、「自分でも書けそう」と思ったとか。

著者は、そのことについて以下のように述べています。

「〈自分でも書けそう〉という勘違いは悪いことばかりではない。『映画評論なんて誰にでも書ける』とは、映画評論家を揶揄するときに使われる常套句だが、そのとおりである。だからこそ面白いのだとさえ思う。音楽や絵画や演劇などの他のジャンルについて発言するときは、不見識を断った上で恐る恐る発言する人が、映画なら堂々と、あそこが面白い、つまらない、くだらないと言う。映画の評価なんて〇×だけでいいという人もいるが、Webを見れば、Yahoo!映画レビュー、Filmarks(フィルマークス)、SNSなどで映画について書かれた文章の多さに、誰にでも書けることがいかに映画を、観客を活性化させているかを実感することがある」

第1章「映画評論を見る」では、「感想と評論と批評とレビュー」として、著者はその3つの違いについて以下のように述べています。

「評論・批評と感想の違いはわかりやすい。感想はどう感じたかである。『面白かった』『つまらなかった』『まあまあ』。要は好きか嫌いかの感情の軌跡を記せばいい。これが評論・批評になると、対象物に対して自分が感じた価値を他人に伝えることになる」

続けて、著者は以下のように述べています。

「それにしても、どうも〈感想〉の分が悪い。それは評論ではなくただの感想と言われたりして、評論様を前にして感想が土下座をしているようだが、評論もどきよりも優れた感想の方が遥かに心を打つことは多い。また、感想を一所懸命、他人に伝えていく作業を重ねていくことで評論・批評になっていくこともある。『映画芸術』の編集長だった小川徹は、原稿依頼した相手が初めて映画批評を書く人で、書き方がわからないと言われると、入院している友人を見舞って話すように書けと言ったという」

第2章「映画評論を書く」では、著者は「何を観るか」として述べます。

「ライターの速水健朗が『シン・ゴジラ』評の冒頭に「皆『シン・ゴジラ』について語りすぎである。こちらが語ることがなくなるのでやめて欲しい。(略)おもしろい議論がネットからいち早く出そろった感があり、うかうか後出しじゃんけんなんてできやしない。」(『リアルサウンド 映画部』)と書いていたが、まさに自分独自の評論を書こうと思ったら、公開初日に観て、さっさと書いてしまうか、まだ誰も語っていない隠れた傑作を見つけ出して書くしかない」

また、「映画評論のための準備」として、著者は以下のように述べます。

「『映画評論とは?』評論家の仕事とは?」という問いかけへの答えは、時代によって変化していく。現在なら、おそらく町山智浩が語る『評論家の仕事は、まず第一に作者が意図したことは何かを読み解くこと。その次に、作者の意図を超えたところまでを指摘すること』(『映画秘宝 期間限定版 ベストテンなんかぶっとばせ!!』洋泉社MOOK)が、最も普遍性を持っているはずだ」

著者は「映画の技法を知る」として、『仁義なき戦い』の脚本家・笠原和夫が提唱した〈娯楽映画のツボ〉であるところの「骨法十箇条」を紹介します。

もともとは『映画はやくざなり』(笠原和夫著/新潮社)の内容を引用したものですが、非常に的を得ています。括弧内の説明文は著者の意訳です。

(1)コロガリ(どんな話なのか最初に提示)

(2)カセ(主人公が背負う運命・宿命)

(3)オタカラ(主人公が絶対守らなければならないもの)

(4)カタキ(敵役。あるいはトラウマなど)

(5)サンボウ(主人公が根性を見せて運命に立ち向かう決意を示す)

(6)ヤブレ(主人公の失敗・危機)

(7)オリン(感動的場面)

(8)ヤマ(クライマックス

(9)オチ(結末)

(10)オダイモク(最初に提示したテーマが描けているか検証)

この笠原和夫の「骨法十箇条」を著者は宮崎アニメの『となりのトトロ』(88年)に当てはめます。すると、以下のようになるのですが、「骨法十箇条」の凄みがよくわかりますね。

(1)母の療養のため、一家で田舎へ転居

(2)母が入院中で父と妹の面倒を見なければならない

(3)家族

(4)母の病

(5)母の死の可能性を受け入れる

(6)妹が行方不明になる

(7)妹を発見する

(8)病院の母が無事であることを確認する

(9)妹の無事を探してくれた人々に伝える

「骨法十箇条」を提唱した笠原和夫は、北野武の「あの夏、いちばん静かな海。」(1991年)を貶しました。この映画、北野は同じ芸能人監督として比較されたサザンオールスターズの桑田佳祐の「稲村ジェーン」へのアンチテーゼ的作品として作られた経緯があったのですが、笠原や映画評論家の田山力哉からの批判を受けたのでした。そんな彼らに対して。北野は『週刊文春』に連載していた「たけしの場外乱闘」で、「ダメ映画評論家をぶった斬る!」で反論します。この内容について、著者は次のように述べています。

「『ダメ映画評論家をぶった斬る!』は、たけしの映画評論家への捉え方が記されていて興味深いものになっている。『映画評論家がいくら褒め上げても一般の客には何の影響もない!』『新聞、雑誌に評論記事がのれば読者の心が動かされ、体も動くと思いたいじゃない。ヘソ曲がりの俺もある程度信じてたわけ。ところが俺の映画についていえば、客の体はまるで動かなかった。評論家の意見っていうのはまるで役に立たなかったってことだ。』と怒りをあらわにしているが、映画評論家の影響力を過大に見積もりすぎに思えるものの、新聞・雑誌を含めて映画評論の影響力が低下した時代になっていたのは確かである。ただし、映画評論家が絶賛すると客が入るほど単純ではないことは、『太陽を盗んだ男』(79年)、『となりのトトロ』(88年)などの『キネマ旬報』ベストテン上位作品が興行では苦戦を強いられた事例からも明らかである」

第3章「リアルタイム映画批評REMIX」では、冒頭で『七人の侍』(54年)を取り上げますが、著者は以下のように述べています。

「黒澤明監督による説明不要の名作『七人の侍』。日本映画のオールタイムベストテンの1位といえば、『東京物語』か『七人の侍』が交代でトップに立つという時代が、40年近く続いている。まさに日本映画史上最高の1本である。ところが、公開当時の『キネマ旬報』のベストテンでは3位。この年は1位が『二十四の瞳』、2位が『女の園』と木下恵介監督作が独占している。『二十四の瞳』はまだ上映される機会も多いが、『女の園』は現在では語られることが少ない。木下恵介の評価は同時代では圧倒的に高かったが、現在では日本映画の名匠の1人ではあるものの、黒澤明よりも小津安二郎よりも上だったと言えば意外な顔をされるのではないだろうか。リアルタイムと現在の評価のズレを象徴するのが、〈木下恵介と『七人の侍』〉だ」

また、著者は『七人の侍』について、「志村喬、三船敏郎、加東大介、木村功、千秋実、宮口精二、稲葉義男が演じた7人の侍は、個々を主役に1本の映画を優に作ることができるほど凝縮された性格付けがなされており、甲乙つけがたいほど俳優たちが素晴らしい」と述べています。

しかし、この映画史上不朽の名作にも、公開当時はさまざまな批判がありました。著者は以下のように紹介します。

「『七人の侍』への批判といえば、伝説的に語られているのが、〈再軍備推奨映画〉という批判である。

この作品の公開から3ヵ月後、自衛隊が発足した。『自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。』という自衛隊法第3条の最初に記された条文の〈自衛隊〉を侍に、〈国〉を村に置き換えると、なるほど『七人の侍』における侍と村人そのものにも思える」

その他にも、『七人の侍』への批判は多々ありました。

著者は、以下のように紹介しています。

「これはリアルタイムではないが、映画評論家の佐藤忠男が1969年刊行の『黒澤明の世界』(三一書房)において、公開時に『七人の侍』を観たときの心境が記されているが、この批評のほうが後世に与えた影響は大きい。『私には、このストーリーが、当時重大な政治問題となっていた自衛隊の存在を肯定し、その必要性を宣伝するもののように感じられた。そして私は、この映画に反感をもった。』」

続けて、著者は「シン・ゴジラ」に言及し、次のように述べます。

「ここまで書けば気づくと思うが、『シン・ゴジラ』(16年)の自衛隊描写への批判は、『七人の侍』の再軍備推奨批判と非常に似た構造を持っている。作者の意図はともかく、『シン・ゴジラ』の民衆の描き方と、政治家は愚かでも優秀な官僚と自衛官によって日本はまだまだやれるという描写への一部の反発を軸に考えれば、同じ1954年に作られた映画でも、『ゴジラ』ではなく『七人の侍』こそが、『シン・ゴジラ』と比較すべき対象なのかもしれない」

映画史上不朽の名作といえば、『2001年宇宙の旅』(68年)を忘れるわけにはいきません。このSF映画の金字塔について、著者は述べます。

「映画評論家たちの多くから難解だと言われた本作を映画雑誌で特集するにあたって、『キネマ旬報』編集長の白井佳夫は、映画評論家ではなく、日本のSF作家たち―星新一、福島正実、小松左京による鼎談を企画した。特に福島は翻訳前の原作に目を通していたこともあり、本作の〈正解〉を知る、数少ない存在だった。福島はアーサー・C・クラークの短篇『前哨』が原型になっていることを指摘した上で、モノリスについて説明している」

それにしても、なんという贅沢なメンバーでしょうか!

この鼎談の一部は本書にも紹介されていますが、この上なく刺激的な内容となっています。詳しくは、ぜひ本書をお読み下さい。

「一条真也の映画館」TOPページ

「一条真也の映画館」TOPページ

映画評論というのは、なによりも多くの作品を観た人物にはかないません。著者がわたしよりも15歳も年下と知って、最初は「最近の作品ばかりで、古い名画にことはあまり言及していないのでは?」などと思いましたが、一読して、それが杞憂であったことがわかりました。

著者の映画の知識、そして映画への愛情はハンパではありません。

後生畏るべし! 町山智浩氏に続く才能をようやく発見した気分です。 わたしは「一条真也の映画館」というシネマレビュー・サイトを運営していますが、そこに映画評を書く上でも大いに参考になりました。