- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1431 書評・ブックガイド 『文庫解説ワンダーランド』 斎藤美奈子著(岩波新書)

2017.05.15

『文庫解説ワンダーランド』斎藤美奈子著(岩波新書)を読みました。

著者は1956年新潟県生まれ。児童書などの編集者を経て、文芸評論家となりました。『文章読本さん江』で第1回小林秀雄賞受賞。岩波新書からは『冠婚葬祭のひみつ』という好著も出しています。

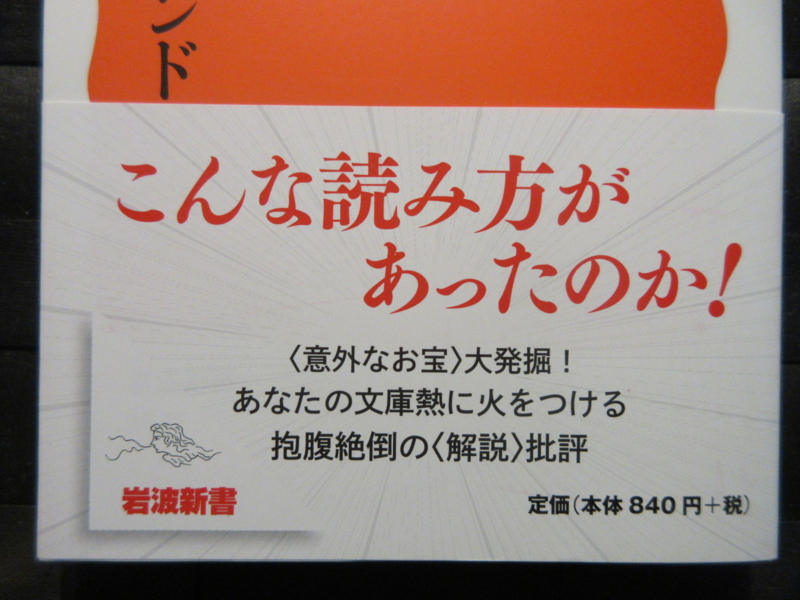

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「こんな読み方があったのか!」と大書され、続いて「〈意外なお宝〉大発掘! あなたの文庫熱に火をつける抱腹絶倒の〈解説〉批評」と書かれています。

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「基本はオマケ、だが人はしばしばオマケのためにモノを買う。夏目漱石、川端康成、太宰治から、松本清張、赤川次郎、渡辺淳一まで。名作とベストセラーの宝庫である文庫本。その巻末の『解説』は、読者を興奮と混乱と発見にいざなうワンダーランドだった!痛快極まりない『解説の解説』が幾多の文庫に新たな命を吹き込む」

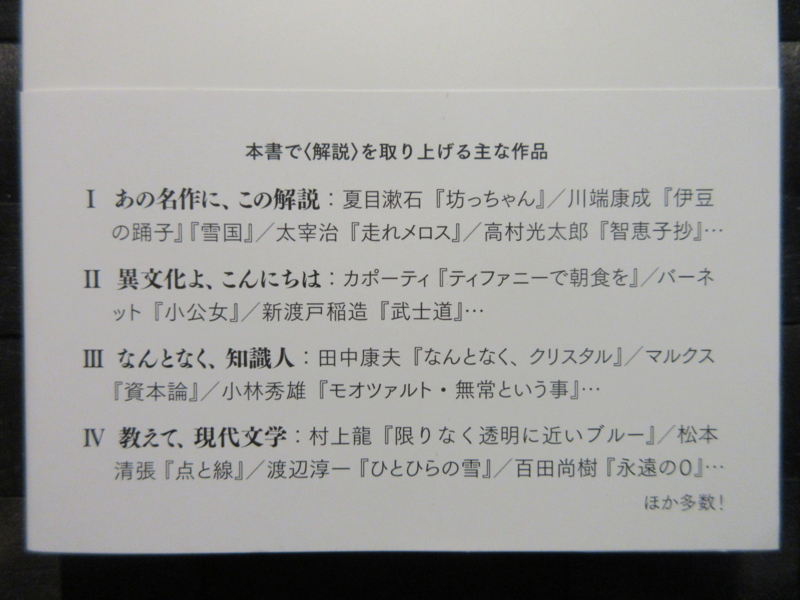

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「序にかえて―本文よりエキサイティングな解説があってもいいじゃない」

(1)あの名作に、この解説

(2)異文化よ、こんにちは

(3)なんとなく、知識人

(4)教えて、現代文学

「あとがき」

「序にかえて―本文よりエキサイティングな解説があってもいいじゃない」では、「古典に求められる解説とは」として、著者は、古典的書物の解説に求められる要素を3つ紹介しています。以下の通りです。

1、テキストの書誌、著者の経歴、本が書かれた時代背景などの「基礎情報」。

2、本の特徴、要点、魅力などを述べた読書の指針になる「アシスト情報」。

3、以上を踏まえたうえで、その本のいま読む意義を述べた「効能情報」。

著者は、歴史的名著であるカール・マルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(1852)の書き出しとして有名な〈ヘーゲルはどこかでのべている、すべての世界史的な大事件や大人物はいわば2度あらわれるものだ、と。1度目は悲劇として、2度目は茶番として、と。〉という言葉を紹介します。

(1)「あの名作に、この解説」の2「川端康成『伊豆の踊子』『雪国』」では、「『伊豆の踊子』の解説で『雪国』を読めば」として、著者は述べます。

「あらためて考えると『伊豆の踊子』と『雪国』はよく似た構造をもっている。

〈国境の長いトンネルを抜けると〉ではじまる『雪国』。やはり天城のトンネルを出たところで踊子たち一行と一緒になる『伊豆の踊子』。『伊豆の踊子』が一線を越えずに終わった恋愛未満の物語なら、『雪国』は一線を越えたことで恋愛の不可能性に気づいてしまった男女の物語だった。としたら両者は一対の物語だったのかもしれない」

3「太宰治『走れメロス』」では、「友情と正義の物語って本当か」として、著者は以下のように述べます。

「〈メロスは激怒した〉ではじまり〈勇者は、ひどく赤面した〉で終わるテキストは、心身ともに「裸」だった若者が『見られている自分』に気づいて最後に『衣』を手に入れる物語である。この瞬間、メロスはコドモ(赤子)からオトナ(赤面を知る)に変わるわけで、『走れメロス』は『裸の王様』ならぬ『裸の勇者』の物語ともいえるのだ」

また、『走れメロス』について、著者は以下のようにも述べます。

「『走れメロス』はシラーの詩を下敷きにした作品、つまるところはパロディである。毒の入らないパロディを太宰がわざわざ書くだろうか。まして発表されたのは1940年。皇紀2600年で世間が沸き、大政翼賛会が発足した年である。戦時色が濃くなるのはまだ少し先だが、当時の日本も十分『万歳、王様万歳』な国だったのですぜ」

(2)「異文化よ、こんにちは」の6「サガン『悲しみよ こんにちは』/カポーティ『ティファニーで朝食を』」では、「翻訳小説の『あとがき』は情熱的」として、著者は以下のように述べています。

「翻訳モノの文庫には、巻末に『解説』ではなく、訳者の『あとがき』がつく。翻訳書の場合は文庫でなくても、作品の背景などを記した『訳者あとがき』がつくことが多いから、翻訳家にはつまり、翻訳と同時に解説者の役割が課せられるわけである」

続いて、著者は以下のように述べています。

「さて、翻訳文学の解説は、しばしば独特のトーンを帯びる。意外に『自分語り』が多いのだ。本邦初訳の作品だったような場合はなおさらそう。訳者の思い入れがほとばしり、1個の独立した作品、エッセイのような様相を呈することも珍しくない」

(3)「なんとなく、知識人」の12「庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』/田中康夫『なんとなく、クリスタル』」では、「小説が社会現象になるとき」として、著者は以下のように述べています。

「文学の世界はふだんは地味に推移しているが、ときに社会現象と呼ばれるほどのヒット商品を生むことがある。作者が若く、作品が若者風俗を扱っていたりすると、日本人は発情してすぐに飛びつく癖がある(あった)のだ」

「事件的作品」の文庫解説には総じてひとつのパターンがあるとして、著者は以下のように紹介します。

1、作品の発表当時の騒動を紹介しつつ、

2、旧世代の戸惑いを軽くいなし(あるいはあざ笑い)、

3、新世代の文学の新しさをこれ見よがしに賞賛し、

4、何よりも文体や感覚が新しいのだと述べる。

「『赤頭巾ちゃん』は戦いの書?」として、著者は以下のように述べます。

「ちなみに作者の庄司薫が東大法学部の丸山眞男ゼミに所属していたのは有名な話。彼はまた1937年生まれで、1950年ないし51年生まれの主人公より一世代上に属する。この小説は佐伯がいうような〈ごく普通の日本の若者〉の告白などでは全然ないのだ」

また、「『なんクリ』は資本論!?」として、著者は以下のように述べます。

「インテリ層の『なんとなく、クリスタル』(以下『なんクリ』と略す)に対する評価は『赤頭巾ちゃん』の比ではなく、嫌悪に近いものだった。

〈ベッドに寝たまま、手を伸ばして横のステレオをつけてみる。目覚めたばかりだから、ターン・テーブルにレコードを載せるのも、なんとなく億劫な気がしてしまう〉という書き出しは、たしかに知性が欠落しているように見える」

また、『なんクリ』について、著者は以下のように述べます。

「文藝賞の選評で、江藤淳がこの小説に付けられたおびただしい数の注は、〈「なんとなく」と「クリスタル」とのあいだに、「、」を入れたのと同じ作者の批評精神のあらわれ〉と評してこの小説を評価したのは有名な話だが、当時それを理解した人は希だった。消費社会を彩る固有名詞に疎い大人たちは、おおむね眉をひそめたのである」

さらに著者は、「知識人が危機に瀕した時代」として述べます。

「なぜ同時代の批評家は(あるいは読者は)、『赤頭巾ちゃん』や『なんクリ』の読み方を、そして評価を見誤ったのだろうか。

理由はたぶん簡単である。要するに『ナメていた』のさ。

『赤頭巾ちゃん』が書かれた1968年と、『なんクリ』が書かれた1980年は、ともに大衆消費社会の興隆期。いいかえれば知識人が危機に瀕した時代だった」

17「夏目漱石『三四郎』/武者小路実篤『友情』」では、「知識人予備軍の苦悩」として、著者は以下のように述べています。

「集英社文庫版の『鑑賞』で、三田誠広は自身の『僕って何』が1977年に芥川賞を受賞した際、〈何人かの評論家が、これは『三四郎』の現代版だ、といった評を書いた〉と述べている。〈三四郎というのは、言ってみれば青春小説の原型なのだ。(略)読者の多くは、ここに自分がいる、という感慨をもつだろう。なぜなら、本が好きな人の多くは、気が弱くて、いくぶん暗くて、ピュアな魂をもっているからだ〉」

また著者は、「群れたがる男たち」として、以下のように述べます。

「思えば日本の青春小説は、あるいは近代文学は、『三四郎』以来、『知識人いかに生くべきか』という、一種ホモソーシャルな問いを一貫して追求してきたのである。だが戦後、空前の大衆消費社会が出現、この種の問いは急速にリアリティを失う。そうして生まれたのが、一方では『(こんな時代にそれでも)知識人いかに生くべきか』を問う小説であり、一方では『知識人なんかクソ食らえ』とせせら笑う小説だった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「『いかに生くべきか』系は『されど われらが日々―』から『赤頭巾ちゃん気をつけて』に継承され、パロディと評された『優しいサヨクのための嬉遊曲』で終焉を迎えた。一方『クソ食らえ』系は『太陽の季節』から『限りなく透明に近いブルー』に引き継がれ、『なんとなく、クリスタル』で決定打を食らった。つけ加えれば、『君たちはどう生きるか』の中学生たちも、『電車男』のバックを支える『毒男板』も一種のサロンだ」

さらに著者は、漱石について以下のように述べています。

「漱石は集団をつくったが、鴎外はつくらなかった。そのような文脈の中で、山崎は『白樺派』同人、漱石の私宅に集う『門下十傑』など、〈外に向かって排他的であるだけでなく、内の仲間にたいして強い心理的な拘束力を持つ〉集団の姿をこう評した。〈こうした友情の異様な君臨は、一方では、前近代的な「若衆宿」の気風のなごりでもあったろうが、他方では、伝統的な人間関係の崩壊の産物であったことも、疑いない〉」

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「若衆宿のなごり! 若衆宿(または若者宿)とは民俗学的な概念で、前近代の村の若い衆が、夜な夜な手仕事をしながら集まって寝泊まりした集会場のこと。若衆宿は近代化の過程で解体したが、姿を変えて都市の中に生き残った。『三四郎』や『友情』に解説者が共感を寄せるのは、物語に描かれた『(近代的に再編された)若衆宿』が、解説者たちにも親しい世界だったからじゃないのか。ついでに『坊っちゃん』の解説がひねくれていた理由も、やっとわかった。『三四郎』とは逆に『坊っちゃん』は「若衆宿」に唾して、外に出て行く物語だった。それが彼らには『悲劇』に見えたのである」

(4)「教えて、現代文学」の18「村上龍『限りなく透明に近いブルー』『半島を出よ』」では、「『文庫解説』の出番が来た」として、著者は述べます。

「純文学作品は1970年代頃から大きく変化した。

傾向をおおざっぱにまとめれば―。

第1に、「何を書くか」から「どう書くか」へと作家の関心が移った。

第2に、結果、現実と非現実が相互乗り入れする非リアリズム小説が増えた。美術や音楽と同様、文学もまた誇張や飛躍や省略や抽象化など、さまざまな技法を用いた表現の実験場と化す。これは時代の必然である。70年代後半にデビューし、80年代以降の文学をリードすることになる村上春樹(1979年デビュー)と村上龍(1976年デビュー)は、そっち方面への道を拓いた作家といえるだろう。後の現代作家たちに比べればずっとリーダブルだとはいえ、それでも2人の作品は、従来の(私小説を典型とするような)リアリズム小説とは一線を画していた」

22「竹山道雄『ビルマの竪琴』/壺井栄『二十四の瞳』/原民喜『夏の花』」では、「主題は『知識人の苦悩』だった!?」として、著者は述べます。

「『ビルマの竪琴』も『二十四の瞳』も、一言でいえば『鎮魂の物語』だろう。

戦後民主主義的な価値観に沿って先の戦争を相対化し(あるいは葬り去り)、読者に癒しを与える。あり得ない設定で兵士を慰撫し、戦死者を追悼し、戦時体制をやんわりと断罪する。しかも、その根底にあるのは『知的な男性集団』や『知識人(教師)の苦悩』という、明治以来の日本文学の伝統だ。そりゃあ愛読もされるわね」

23「野坂昭如『火垂るの墓』/妹尾河童『少年H』/百田尚樹『永遠の0』」では、「不幸な子どもと立派な非国民」として、著者は述べます。

「子どもを主人公にした戦争文学には、大きく2つのタイプがある。

ひとつは戦争末期の悲惨な体験を描いた『不幸な子ども』型。父が戦死し、母は空襲(原爆を含む)で命を落とし、親を失った子どもが悲惨な体験をする。今西祐行『一つの花』(1975)、あまんきみこ『ちいちゃんのかげおくり』(1982)など、国語教科書の戦争教材はほぼこのタイプ。『火垂るの墓』もこれである」

「もうひとつは戦争に批判的な目を向ける人物を視点にした『立派な非国民』型。毎年8月に放映されるテレビドラマなどにはこの手が多い。『二十四の瞳』も、いぬいとみこ『木かげの家の小人たち』(1967)もこっちに近い。『少年H』もこれである。戦争を知らない子どもたちに厭戦気分を植え付けるという点で、どちらも反戦平和教育に一定の役割を果たしたのは事実である」

「あとがき」で、著者は以下のように書いています。

「かつてある文芸誌の編集長に『解説ってものは、元来は無名の新人作家に偉い作家がお墨付きを与えるためのものだった』と聞いたことがある。長塚節『土』(1912)に付された夏目漱石の推薦文などが一例だろう。漱石はそこで〈余の娘が年頃になって、音楽会がどうだの、帝国座がどうだのと云い募る時分になったら、余は是非この『土』を読ましたいと思っている〉と書いたのだった。けだし名コピーである。その原則がいつ崩れたかは不明だが、いずれにしても文庫解説という日本独特の(たぶん)文章が、今日の出版界では定番となった」

また、著者は〈いくつかの文庫本の解説を開いてみて、要するに「お口直し」、たとえば、焼肉を食べたあとの、ペパーミント・ガムのようなものだと納得しました〉などとも書いています。

そして、文庫解説の本質について以下のように述べます。

「辛い本には甘めの解説、甘い本には辛めの解説、しつこい本には爽やかな解説、硬い本にはやわらかめの解説、やわらかめの本には硬めの解説。要は『味を変えろ』『角度を変えろ』と指示しているわけで、これはある意味、解説の極意といえる。本文に対する解説の自立性を暗に支持した説ともいえる。焼肉に焼肉をぶつけてもしょうがないのだ」

最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「文庫解説はどうあるべきかという問いに正解はない。ただし、注意すべきは、その文庫が生き残っている限り、解説もいっしょに生き残ることだろう。どんな解説がつくかはほとんど『運の世界』である。読者としては、メディアリテラシーを磨いて、解説をも批評的に読むのが最良の対抗策だろう」

本書では、著者は、「右翼エンタメ作家」などと呼ばれる百田尚樹はもちろん、小林秀雄や江藤淳といった保守的な評論家にまで厳しい視線を向けています。一方で、丸山眞男とか向坂逸郎などの左翼的な論客を「大御所」として評価しており、その点ではちょっと偏っているように思いました。まあ、岩波新書らしいですけどね・・・・・・。