- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1420 ホラー・ファンタジー | 民俗学・人類学 『山怪』 田中康弘著(山と渓谷社)

2017.04.27

『山怪』田中康弘著(山と渓谷社)を読みました。

「山人が語る不思議な話」というサブタイトルがついています。著者と交流のある秋田・阿仁のマタギたちや、各地の猟師、山で働き暮らす人々から、実話として聞いた山の奇妙で怖ろしい体験談を多数収録しています。

著者は1959年長崎県佐世保市生まれ。礼文島から西表島までの日本全国を放浪取材するフリーランスカメラマンです。農林水産業の現場、特にマタギ等の狩猟に関する取材多数とか。

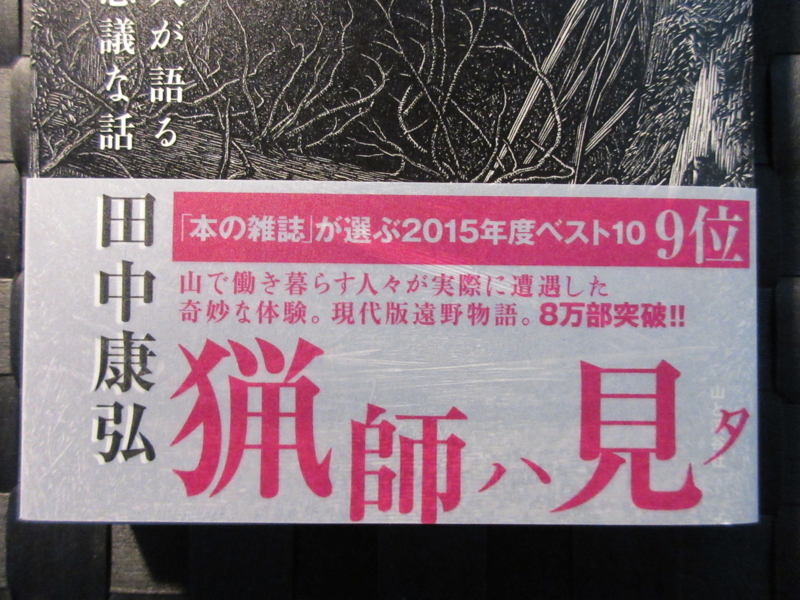

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「猟師ハ見タ」と赤字で大書され、続いて「『本の雑誌』が選ぶ2015年度ベスト9位」「山で働き暮らす人々が実際に遭遇した奇妙な体験。現代版遠野物語。8万部突破!!」と書かれています。

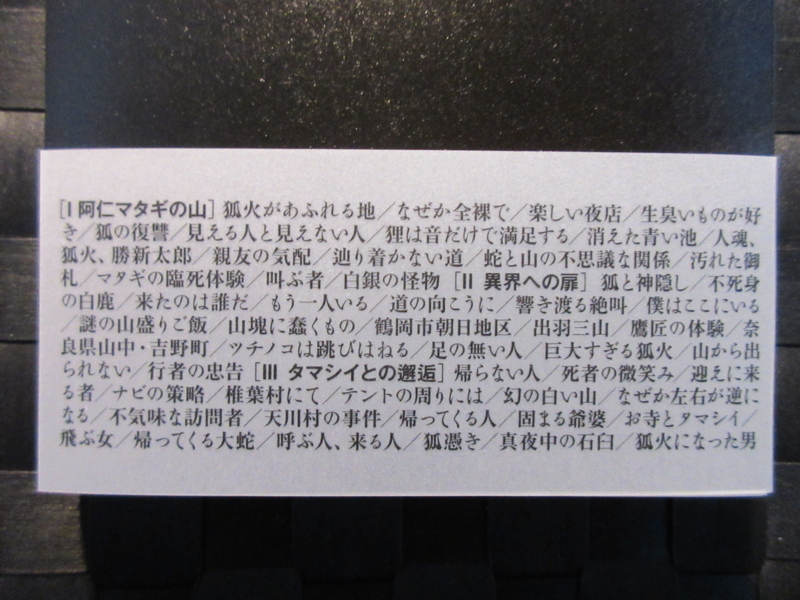

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のようになっています。

「はじめに」

第1章 阿仁マタギの山

狐火があふれる地

なぜか全裸で

楽しい夜店

生臭いものが好き

狐の復讐

見える人と見えない人

狸は音だけで満足する

消えた青い池

人魂、狐火、勝新太郎

親友の気配

辿り着かない道

蛇と山の不思議な関係

汚れた御札

マタギの臨死体験

叫ぶ者

白銀の怪物

第2章 異界への扉

狐と神隠し

不死身の白鹿

来たのは誰だ

もう一人いる

道の向こうに

響き渡る絶叫

僕はここにいる

謎の山盛りご飯

山塊に蠢くもの

鶴岡市朝日地区

出羽三山

鷹匠の体験

奈良県山中・吉野町

ツチノコは跳び跳ねる

足の無い人

巨大すぎる狐火

山から出られない

行者の忠告

第3章 タマシイとの邂逅

帰らない人

死者の微笑み

迎えに来る者

ナビの策略

椎葉村にて

テントの周りには

幻の白い山

なぜか左右が逆になる

不気味な訪問者

天川村の事件

帰ってくる人

固まる爺婆

お寺とタマシイ

飛ぶ女

帰ってくる大蛇

呼ぶ人、来る人

狐憑き

真夜中の石臼

狐火になった男

本書の扉には、以下のように書かれています。

「日本の山には何かがいる。

生物なのか非生物なのか、固体なのか気体なのか、見えるのか見えないのか。まったくもってはっきりとはしないが、何かがいる。

その何かは、古今東西さまざまな形で現れ、老若男女を脅かす。

誰もが存在を認めているが、それが何かは誰にも分からない。

敢えてその名を問われれば、山怪と答えるしかないのである」

「はじめに」では、著者は以下のように述べています。

「その昔、山里は静かで夜は恐ろしく暗かった。今と違って街灯も無く、車もほとんど走っていないからだ。

漆黒の闇、そして獣が支配する深い森は、人々の考え方に大きな影響を及ぼした。特に東北の豪雪地帯は顕著であった。1年の4分の1近くを雪に閉ざされるのである。大きな茅葺き屋根の下、一年中火が絶えることのない囲炉裏を中心に、人々は肩寄せ合って生きてきた。子だくさんで10人を超える大家族が一緒に囲炉裏の火を見つめながら食事をし、そして話をする」

また、「はじめに」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「古の時代、目の前に山があったからこそ、そこで生活が出来た。人は山から飲み水、食料、そして燃料や多種多様な材料を手に入れる。自然の中にさまざまな神を感じ、生きる指針もまた見いだしてきた。生きることのすべては山にあったとも言える。その中には、”語り”もまた大事な位置にあったはずだ。この”語り”の根元は本来小さなエピソードだったに違いない。作業の合間や長い夜には欠かせない暮らしの友だったろう。それが今ほとんど消滅しかけているのだ。地域の昔話や民話などは各地の教育関係者が冊子にまとめたり、語り部の姿が映像で記録されている。しかしそれはいわば完成形であり、私が探し求めているような民話の原石とでも言える小さなエピソードは意識すらされていないのが現状だろう。このままでは間違いなく消えてしまう、これらの原石を集めたのが本書である」

本書には山の中で燃える不思議な火の玉の話がたくさん出てきます。

第3章「タマシイとの邂逅」の「固まる爺婆」では、著者はその正体について以下のように述べています。

「リンが燃える、これは誰もが口にする現象である。田舎では現在も土葬の地区があるが、そのような場所では埋められた遺体の骨からリンが出て燃えると認識されている。夏場の湿気が多い時期に燃えると言われているが、果たして自然発火で大きな火の塊になるのだろうか? 溜まったリンが芯もなくボウボウと燃えながら空中を飛ぶことが可能なのか? リンが可燃性の塊なら一気に燃え尽きるはずだ。それが数十秒も空中を漂いつつ光を放つとは考え難い。何が光るのかは実際のところ謎であるが、そのものの存在は事実である。地域によっては狐の仕業であったり、または人の魂そのものや不吉の前兆現象と捉えられている。大きさや色、現れ方も千差万別で、信じない人はまったくその存在すら否定する不思議な現象だ」

「真夜中の石臼」では、狐火の正体について以下のように述べています。

「狐火=ヤマドリ=火の玉説は何ヵ所かで聞いた。

ある人によれば、ヤマドリが飛ぶとその羽が擦れて静電気が起きて光るという説。そしてまたある人によれば、朝方や夕方に白い壁のほうへ向かってヤマドリが飛び上がって、それが火の玉に見えるという説などがあるが、この人の場合はまったく違う。『ヤマドリが光って見えるのは、羽に夜光虫がたくさん付いていて、それが光るんだよ』

夜光虫説である。夜光虫のことは調べればすぐに分かるから敢えて言及しない。しかしどの説も、謎の光体を捕まえて、その正体がヤマドリであったとは誰も照明はしていない。あくまでも個人の見解なのである」

著者はまた、家の中に入ってくると不幸になるという「オサキ」に言及し、以下のように述べています。

「このオサキなるものはオオサキとも呼ばれている。不思議な存在で、このオサキがいるから家が栄え、いなくなると没落すると座敷わらし的に考えられる場合もあれば、この人が言うように不幸を呼び込むと正反対に捉えることもある。オサキにしてもオオサキにしても、その元は狐に行き着く。それも九尾の狐だというのである。退治された九尾の狐の尾が落ちた先がこの地であり、だからオサキ、または尾が裂けているから尾裂狐だとも言われている。北関東の一部にしかない言い伝えらしい。

このオサキにしてもオオサキにしても、不穏に動き回る何やら得体の知れない小動物的存在と認知されている。狐話は各地で聞くが、九尾の狐が出てくることはほとんど無いから実に興味深い」

「おわりに」では、著者は「怪異とは?」として、以下のように述べます。

「帰ってきた縁者のタマシイと遭遇するのは納得出来るが、無縁のタマシイの出現には誰もが困惑させられる。なぜここで自分の前に現れるのか、単なる偶然なのか、それとも何かの因果があるのか。いくら考えても答は出ない。やはりなぜ?としか言いようがない。

考えるに、結局人間には常になぜ?がつきまとう訳で、それが哲学なのか科学なのか分野が違うだけだ。山でのなぜ=不思議な出来事は恐怖に繋がる場合も多く、それを排除する人と受け入れる人の温度差がかなりあるのは確かだ」

続けて、著者は「山の怪異」について以下のように述べます。

「山の怪異は現象なのか、それとも心象なのかと問われれば、私は心象と答える。個人の脳内に浮かび上がる風景だといえるのではないだろうか。しかしその風景を浮かび上がらせる何らかの源は、間違いなく山に存在しているのだ。同時に複数の人が体験する事例を考えると、そう思わざるを得ない。それは例えれば送信機と受信機の関係にも似ている。複数の人がいても、チャンネルが合致した人にしか感じられない場合も当然あるだろう。しかし強力な電波がすべてのラジオやテレビに影響を及ぼすように、同時に多くの人に対し半ば強引に何かを見せる不可思議なエネルギーも、山には存在しているのである」

本書に出てくるエピソードで一番多いのは、狐に関するものです。

また著者は、「妖怪と山怪」として、以下のように述べています。

「全国すべてを緻密に取材したわけではないが、西に行くほど狐の影響力は薄れる感じがする。それに反して、雪深い北東北が狐話は各段に多い。定番の池沼にはまり込む話から何かを盗まれる話、果ては死に至る話までのほとんどに狐が絡む」

「北東北では、固有名詞を考えるのが面倒臭かったのか、すべてが狐のせいで済まされる。食べものをちょろまかす微罪から人の命を奪う重罪まで、何でもかんでも。これは狐にとっては良い迷惑かも知れない」

わたしも、本書のエピソードはあまりにも狐を原因としているものが多すぎるのではないかと感じました。

さらに著者は、「怪異探しは”砂漠の井戸堀り”」として、以下のように述べています。

「本来怪異譚は地域の大事な”語り遺産”だと思う。しかしながら、それが語られる場が今は消えつつある。長い冬場、囲炉裏端で飽くことなく繰り返された語り。テレビも無い時代には語ることで繋がった人々。孫と爺婆の大事な接点でもあった語り。それが今では、

『山の話? いんやあ、そんな話は孫さしねえ。したって聞かねえべ』」

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「爺婆の話を聞くよりもゲームに熱中するのは、都会でも山村でも同様なのだ。爺婆も部屋でテレビを見ることを優先しているのである。これでは山で不思議なことに出会っても、誰にも話す機会は生まれない。話さなければ、それをすぐに人は忘れてしまうだろう。つまり山の怪異は、語られてこそその命脈を保てる儚い存在なのである」

山という空間について、著者は以下のように述べます。

「山深い地は世の中と隔絶された空間のように感じられるが、実はそうとも言い切れない。街道が多くの物資を運ぶ大流通路なら、尾根道、沢道は多くの人々が縦横に動き回るネット空間のような多彩な情報路ではなかったか。そう考えれば、宮崎県椎葉村と秋田県旧阿仁町のマタギに少なからず共通点があるのは、不思議なことではないのかも知れない。直接の交流は無くとも、修験者や薬売り、瞽女や角付けなどの人々が伝達物質となって、さまざまな文化に影響を与えたのだろう」

そして、著者は「おわりに」の最後に、以下のように述べるのでした。

「語りが消えつつある地域では、同時に活力も失われつつある。

暮らしに欠かせなかった山に人が入らないのであれば、山で暮らす必要はない。若い人たちは街へ出て行き、山村は爺婆のみになってしまった。彼らが山怪を語る相手はすでに無い。

そして、大切な語り部である爺婆本人もそのうちいなくなるのだ。

爺婆の山怪話、今や間違いなく絶滅危惧種となったのである」