- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.02.26

『大人のお作法』岩下尚史著(インターナショナル新書)を読みました。

著者は、1961年熊本県生まれの作家です。國學院大學文学部卒業後、新橋演舞場株式会社に入社。退社後、芸者の発生と変遷を古代の巫女にまで遡って解き明かした『芸者論―神々に扮することを忘れた日本人』を著し、第20回和辻哲郎文化賞を受賞。國學院大學客員教授であり、「ハコちゃん」の愛称でテレビのコメンテーターとしても活躍しています。

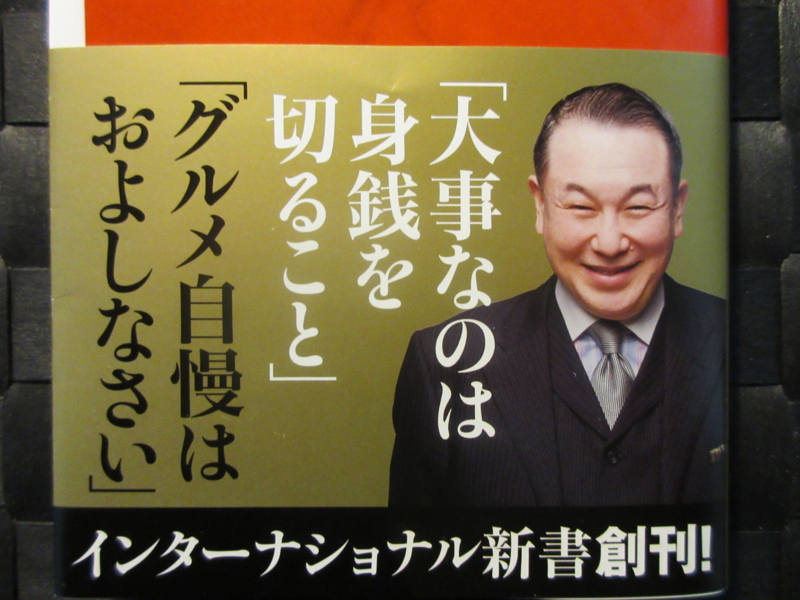

本書の帯

本書の帯

帯には不敵に笑う著者の写真とともに、「大事なのは身銭を切ること」「グルメ自慢はおよしなさい」「インターナショナル新書創刊!」と書かれています。

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「宴席とはグルメ談義をする場にあらず。歌舞伎を一人で見に行くほどの野暮はなし。銭金を貯め込む算段よりも、まずは散じる喜びを知れ。花柳界、伝統芸能に通じ、本当の遊びをする紳士たちを見てきた著者が、客のもてなし方、芸への向き合い方、洋服の決まり事などを指南。いつまでも『子ども顔』の現代の大人たちに、今では誰も語ることがなくなった「大人のお作法」を教えます」

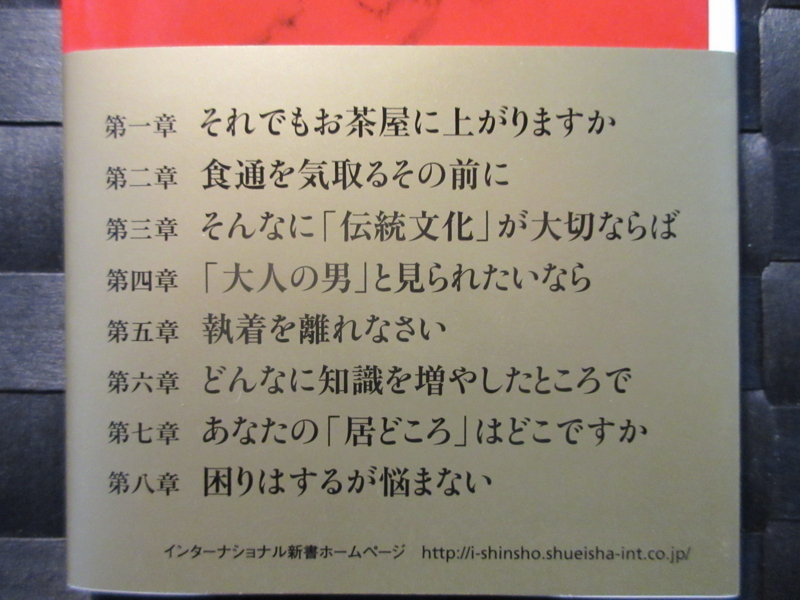

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

第一章 それでもお茶屋に上がりますか

第二章 食通を気取るその前に

第三章 そんなに「伝統文化」が大切ならば

第四章 「大人の男」と見られたいなら

第五章 執着を離れなさい

第六章 どんなに知識を増やしたところで

第七章 あなたの「居どころ」はどこですか

第八章 困りはするが悩まない

第一章「それでもお茶屋に上がりますか」では、「一見」について、著者は以下のように述べています。

「東京では『一見』とは言わず、『臨時の客』と呼んだものです。しかし、昔から、大きな格式のある料理屋や待合に紹介もなく、ふらりと入る客なんてありませんからね、これは専ら小さな安待合を見かけて来る、店から見れば得体の知れない客の呼び方です。こうした紹介もなく、初めて来た客に対しては、女中が玄関先で財布を預かったものだそうです。昭和初めの渋谷の三業地に出ていたお婆さんに聴きました」

また著者は、「お金」について以下のように述べています。

「結局、お金なんですよ。どこの馬の骨か分からない人間でも、金さえ払えば客です。それでも誠に申し訳ありませんが、どなたかのご紹介がないとお通しできません――というお茶屋は、東京じゃア築地の新喜楽をはじめ、あと3軒くらいではないかしら。そういう大料亭に上がるのは貴方には無理でしょうが、それ以外の家ならどうにかなります。勝手にお出でなさい」

著者は、お茶屋という場所が宮中を模した祝祭空間であることを指摘し、以下のように述べています。

「今ではお祭りというと、お神輿やら山車の賑わいに興味の中心が置かれるようですが、祭りの中核は神さまへ初穂をはじめとする海山の献饌であり、お神楽などの芸能であり、そうした心尽くしの款待をしたうえで祝詞を奏上し、力なきわたくしどもへのご加護を願うというのが本来なのです。

ですから古代の宮中にあっては東宮と中宮あるいは大臣が宴を催し、天子さまを款待する大饗という儀式が重んじられました。大臣を専任するようになった藤原氏においては、天子さまをもてなす宴に用いる朱塗りの酒器と台盤とが、摂関家の重宝として氏の長者の交代に際して授受されたほどです」

また、著者は『源氏物語』の主人公である光源氏の名前を挙げて、以下のように述べます。

「光源氏は多くの才長けて見目麗しい美女に好かれたとともに、立派な宴を催すのが上手です。つまり、それだけの甲斐性があった、と『源氏物語』の作者は伝えたかったわけです。こうした実生活上の手腕と判断力を『やまとだましい』のなせるものと書いています。この言葉の本来の意味は、こうしたものでした」

続けて、著者は以下のように述べています。

「この饗応の伝統は武家の世にも引き継がれ、室町時代になると将軍御成と称え、足利将軍が臣下のもとへ来遊する折の酒宴には善美が尽くされ、また茶の湯や猿楽などの芸能も馳走のひとつでしたから、おのずから会所、いわゆる座敷の文化の発展と洗練とにおおいに寄与したわけですね。これは徳川将軍も真似をしましたし、江戸もなかばになりますと、鎌倉以来の禅寺の暮らしにも学んだ数寄屋普請の料理茶屋なども開業するようになり、民間にもようやく宴会の様式が整ったわけです」

宴会というものは難しいものです。著者は「概論なんて何の役にも立ちません」として、以下のように述べます。

「相手をいかにもてなすか。相手を満足させることで心服させるにはどうすればいいか。これは誠に大事なことです。なのに今は、自分を基準にしてそれを考える人がいます。そうかと思えば、普通はナニナニだ―という、ありもしない一般論で考える人もいる。人間はみんな違うのですから、概論なんて何の役にも立ちませんよ。物事はみんな、個別具体的に考えないと、思うところに嵌まりません」

続けて、宴会について、著者は以下のように述べます。

「昔の紳士たちは、宴会に迎える対手の酒や料理の好みはもちろん、その土地のお茶屋や芸者との相性、趣味道楽に至るまでさりげなく観察し、あるいは馴染みの芸者や座敷女中に問い合わせるなどして情報収集につとめたものでした。これは数寄者が茶事を催すときの心得と少しも違いません。わけても大人数の宴会のときには、客同士の関係性を考慮したうえで着くべき席次に最も心を配る必要があります」

宴会を開く側は、それ相応の心得が必要だったのです。

一方、お茶屋のほうでも心得が求められました。著者は述べます。

「宴会を開く主人から指示がなかったとしても、その招待客が三井か三菱か住友か、そのほか企業の系列によって座敷のしつらえも変えました。たとえば昔のことで扇風機などの家電もすべて、その招待客に合わせて同社系のものに取り換えることはもちろん、その企業ゆかりの偉人が揮毫した軸を床の間に飾るなど、どれも一流なればこその気遣いのあれこれ、そこにぬかりもマニュアルも概論もなく、目の前の対手に合わせ、入目にもなく、またさし出ても見えぬよう、ひたすら気を添うように心がけたものです」

「花柳界はなぜ栄え、なぜ衰退したか」として、著者は座敷という場所の本質について、以下のように述べます。

「座敷とはつまり、相手と難しい関係にならぬよう、普段から友好関係を築いておくための場所なんです。芸者の仕事は、その手助けです。100人から集まる大宴会であれ、気の置けない仲間が3人4人で寛ぐ小座敷であれ、芸者の仕事というのは宴の主と客との取り持ちにあるのです。主催者の意を汲み、目の前の客はむろんのこと、まわりにも絶えず気を配り、一座に和気がみなぎるよう、宴が滞りなく進んでめでたくお開きになるべく働く。これが芸者の務めです。三味線や踊りといった芸を披露することは、そうした一座建立のための一手段に過ぎません。だって宴会は劇場の『伝統芸能鑑賞会』ではないんですから」

わたしが本書を読んで最も興味深かったのは、芸者やホステスと付き合う話でした。「遊び場での、何よりも愚かな行ない」として、著者は述べます。

「そりゃアね、世の中には物数寄な婦人もありますから、貴方だってモテることもあり、芸者やホステスと恋仲になることだってあるかもしれません。

しかし、そうなったときにも、銭金を遣わずに逢瀬を重ねるなんてことはおよしなさい。なかには、無償で遊ぼうなんて負料簡の男もありますが、それが首尾よく行ったとしても、それは遊んでいるのではなく、水稼業の女に遊ばれているのですから」

また、著者は次のようにも述べています。

「本当の客は買い馴染みの女に惚れたら、金銭を与えて旦那となり、疑似結婚の盃を交わして子を成せば認知し、基本的には一生世話をするのが型となっていて、わたしくしなどの世代ですと、そうした二号さんの家庭もそう珍しくはありませんでした。しかし、今では世間も厳しくなり、男たちの考え方も変わり、税金の件もありで、現在の花柳界ではそうした旦那は極めて稀になりましたが、逆に言えばなおのこと、妻以外の婦人と無償で色っぽいことになることは危険だと思うのです」

さらに著者は、「金を捨てての憂さ晴らし」として以下のように述べます。

「結婚している男が恋愛なんかしたら女房子供は困りますし、仕事にだって支障が出ます。だいいち、みっともないですよ。いい歳をした、女房子供のある男が恋愛だなんて。どうも最近の男性は、恋愛かフーゾクかなんて二者択一で物事を考える傾向があるような気がします。ですが、それはちょっと単純に過ぎませんか。恋愛でもない、フーゾクでもない、中間の愉しみ方が日本にはあって、その最後に残ったのが花柳界であり、クラブやキャバクラなのです」

著者は「花柳界に限らず遊びの場というのは、そもそも金を捨てに行く所です。捨てるから気が晴れるんです。スカッとするんです」と喝破します。

そして、以下のように非常に的をついた発言をします。

「40を過ぎているくせに本気で女にモテようとしているオジサンまで今はザラに見かけます。無茶ですよ。そんなこと、肉が弛んで、肌にシミが浮いているくせに、自分は恋愛ができると信じられるなんて、どうかしています」

続けて、著者は以下のように真理を述べるのでした。

「35歳を過ぎた男の容姿なんて、見られたものじゃありません。ですから、いくら身だしなみを整えて、髭を生やしてみたり、髪型やら服装に凝ってみたりしても、無駄です。レストランとかバーだとか、喰い物だの酒だのにいくら詳しくなっても、やっぱり無駄です。そんな暇があったら、仕事に励めって話ですよ。どうしても女にモテたいのなら、甲斐性のある男になればいいじゃないの。甲斐性があれば、ハゲでも太鼓腹でも関係ありません。水商売の玄人は大切に扱いますから」

第二章「食通を気取るその前に」でも、著者は「男の盛りは45まで」として、以下のように述べています。

「三島由紀夫がつねづね周囲の人たちに、男の盛りは45歳までと言い暮らしていたそうですが、わたくしも50も半ばを過ぎた現在、なるほど砂を噛むような心細さの理由はここのところかと、その予言が身に沁みます」

わたし自身のことを振り返っても、45歳ぐらいまではそれなりに楽しい思いもしましたが、54歳も近くなった今ではまったくダメですね。飲みに行くことすら億劫になっている次第です。はい。(苦笑)

さて本書では、食事の作法よりも、給仕の作法を重視しています。

著者は「飯を食うのに作法なんかありません」と言い、さらに述べます。

「本膳の会席あるいは茶事の懐石の膳に向かう場合、洋食でも古風な仏蘭西料理の食卓につく作法となると、なかなか面倒な心得ごとがありますから、親が教えてくれなかったのならば、若いうちに作法指南所へ謝礼を携えて習いに行くか、あるいは上等のホテルで給仕のアルバイトをするべきでしたね。なぜかと言って、西欧の作法書を看ると、その大半は給仕の方法について教えているくらいで、昔の貴族の子弟は少年の頃に他家へ行儀見習いに出たそうです。わが国でも女子に関しては行儀見習いのために、しかるべき上流家庭へ小間使いとして、無給で奉公をすることが珍しくはありませんでした」

第三章「そんなに『伝統文化』が大切ならば」では、「歌舞伎の伝統を守らなければならない」などと言う人々に対して、著者は「理屈より銭」として以下のように述べます。

「かぶき芝居は『日本の伝統芸能』のひとつでしょうが、実際には松竹株式会社という民間企業の「商売もの」にほかなりません。ですから、かぶき芝居を後世に遺したいと思うのなら、せいぜい一等席の場代を払い、松竹さんを儲けさせてやるのが一番簡単です。

劇場の食堂で食事をし、廊下で土産も買って、芝居ぜんたいへ銭を撒かなれば、ああした世界は成り立ちません。古調を重んじる立場であればあるほど、もっともな理屈を言うその前に、銭を遣うべきです。まずは自分の懐から、進んで喜捨すべきなんです。それが唯一、あの世界に生きる人たちを永らえさせるための手段です。あるいは役者の誰かを好きになったらば、後援会に入って、番頭さんへ祝儀を切って、懐が暖かい時は楽屋見舞も言付けることです」

また著者は、「正月の本義」として、年中行事にも言及します。

「『伝統芸能』だの『伝統文化』といった言葉がやたらと取り沙汰されるようになったのは、わたくしたちの暮らしの中で昔から伝承されてきたいろいろな型が、ついに消えてなくなってしまう前触れなのかもしれません。

極端なことを言うようですが、正月だってそのうち実体がなくなるでしょうね。おそらく今の80代の人たちが絶える頃には、寺社は別としても、古風な信仰を保つ人たちを除いては、単なる1月になるだろうと、わたくしは見ています」

年中行事は、なぜ大切か。著者は次のように述べます。

「年中行事を大切にする心がけがあれば、生活に抑揚も出ます。

春の宵に内裏を飾り、端午の菖蒲冑に邪気を払い、七夕の五色の糸に願いを掛け、菊の着せ綿の香も高く、名月に畑の幸を供えて福徳を祈るなど・・・・・・季節ごとの風流を手取り足取り教えれば、書物からは決して得ることのできない、しめやかな情愛が子供に沁み込むことでしょう」

第四章「『大人の男』と見られたいなら」では、「おとなの資格」として、著者は自身のことを「おとな」ではないと言います。なぜなら、著者は一度も結婚しておらず、子どもも持ったことがないからだとして述べます。

「未婚のまま死にますと、一人前の霊とは認められず、他界へ行く資格を与えられないので、賽の河原へ寄せられて、小児の霊に混じり、石の塔を積まねばならないと、折口信夫が説いています。独身者の葬送のおりには、骸に頭陀袋を下げさせて、そこに花をいっぱい入れてやると書き留めています。やさしくも、哀しい話ではありませんか」

独身者でなくても、「おとな」は少なくなりました。著者の少年時代すなわち昭和40年代頃までは、さまざまな段階を踏んで社会的な役目につき、歳を重ねた年寄りたちの姿が見られたといいます。著者は述べます。

「当時の年寄りと、今の年寄りのどこが違うかといえば、まず、外見が大きく異なります。昔の爺さんと婆さんはそこに都鄙の差こそあれ、髪型も服装もおおよそは同じでありましたが、現在の年寄りたちはそれぞれ思い思いの恰好をしていることからも、彼らは父親あるいは母親であっても、そこには何々家の父あるいは母という役目の意識は薄いことが分かります」

続けて、著者は世代間の隔絶について以下のように述べています。

「その世代の別は、大正生まれと昭和生まれとにあり、男で言えば旧制高校の卒業生の世代までは、厳しい通過儀礼を経て自治組織の一員となり、その後も努力を重ねて地域に貢献し、その功と人格を長老たちに認められて、円満なる大人の資格を得ることができる――といった道筋のあった頃に生きた人たちでしたし、村にも若者宿などの合宿所があった。

敗戦から日本国を立て直したのも、明治末から大正までに生まれた男女であり、その世代が彼の岸へと旅立たれたのが昭和の暮れ方からでしたからね、昭和天皇の崩御によって世代交代があらゆる分野で決定的なものになりました」

また、「年寄りが若者を真似てどうする」として、著者は述べています。

「年寄りというものは、学殖と経歴と稟質とを以て、これと見込んだ若者を導き育てることによって、みずからの精神を清新潑剌たるものにするのであり、若者に媚びる素振りをちょっとでも見せた時には、イケ図々しい青二才に踏みつけにされかねません。まして、外見上の若作りなど、すればするほど枯れ損なった、不潔な、重々しい老醜が目立って馬鹿にされます」

続けて、著者は隠居制度について、以下のように述べます。

「昔はまた隠居の制度というものがありまして、みずから後継者を指名して、家の代表権と財産を護ることで、老後を養わせる契約を結んだものでした。一旦、その契約を交わしたあとは、後継者の経営には一切口を出さず、寺社詣でなどの銭金の掛からない趣味を楽しみ、養生に努めたと聞きますが、これも求めて認められる資格のひとつであり、そう思うと、昔の人たちの血に甘えることをしなかった、現実的な老後生活のありようも理に適っています。しかし、こうした考え方は現代の年寄りたちには受け入れられないでしょう。彼らにとっては人生における資格の取得より、個人という観念が何より大切なのですから」

それから著者は、「借金をしてでも、食事を抜いてでも」として、家族のあり方について、以下のように喝破します。

「外食だって毎週ファミレスに行くぐらいなら、年に一度でも、晴れがましい食事をすべきです。親子で正装して、黒服の給仕がつくようなところへ行けば、子供なりに緊張していろいろ学びます。入学式とかの年に1回でいいんです。残りの364日は家でごはんを食べてりゃいい。せっかく外食をするのなら、それを特別な行事にしてみたらどうですか。

ウチはお金がなくて、年に一度でも高級なレストランには行けません―ってのは、お父ッさんが怠け過ぎです。その勤めは、稼ぐことです。子供を抱っこして公園をうろうろ歩き回る暇があるなら、もっと働いて甲斐性を見せてほしいものです」

第六章「どんなに知識を増やしたところで」では、現在の家屋には失われつつある「床の間」について、著者は以下のように述べます。

「花を飾り、香を焚き、ご馳走を供して神仏を饗応する『まつり』の伝承を思うとき、床の間というものが、ある意味、神棚や仏壇よりも親密かつ具体的な装置であったということに、昭和30年代に西国の旧い家に生まれたわたくしには実感があります。親たちが1年の内に幾度か、家に伝わる形で何かを飾り、その季節のものを供え、そのお下がりを家族で楽しく、分けて食べたことが、身にしみじみと思い出されますよ」

続けて、著者は「床の間」の文化について、以下のように述べます。

「これを宗教と言うと顔を背ける知識人も、伝統文化と聞いたならば、そこに関心があろうがなかろうが、一応は尊重しなければ優越人種の顔がすたるという当今ですから安心して申しますが、連歌、俳諧、茶道、花道、香道など、今に伝わる芸道のほとんどのものは神仏へ奉るために生まれ、中世の座敷で形を整えたあと、後世の各層に汎く普及して、わたくしたちの暮らしに深くしずかに根付いたものばかりなのです」

心ありげな、モノの分かった人の家に招かれて、床の間のある座敷に招じられたならば、まず、掛け軸を拝見しなければなりません。両手をついてお辞儀をして、書でも絵でも、その作者に対面するつもりで拝見するのです。このお辞儀には、これを選んで飾った主人に対面する意味もあります。著者は、「これが茶事ですと、客が席入りをして最初にするのが掛け物の拝見であり、そこに書いてある言葉や詩によって、主人の意図する主題を察し、客もそのつもりで共に協力して、一座建立を心がけるわけです」と述べます。

続けて著者は、茶事の作法について以下のように述べます。

「それで、もし、貴方が正客になったら、その日の掛け物を読めたとしても、やはり、亭主にお尋ねをしなければなりません。というのは、相客のなかには、何と書いてあるか分からない人もあるかもしれませんからね。

茶席で亭主と会話できるのは、基本的には正客だけとされています。ですから、掛け物には限らず、そこに飾り付けてある道具の由来について、もしも正客が独り合点で黙っていたり、あるいは道具に無関心で、別の話ばかりしていたならば、相客たちは『訊いてくれたらいいのに』と不満に思いますから、面倒でもできるだけ、おうかがいに努めてください」

続けて、著者は掛け物の意味について、以下のように述べるのでした。

「それほど、掛け物というのは意味を持つ飾りですから、貴方も、茶事は催さなくても、次に誰かをお茶屋にでも招待するときには、あらかじめ、その宴会の趣旨を帳場に伝えなければなりません。賀の祝い、誕生日、昇進、受賞、合格、追善など、何の目的で、どのような趣向で、客を饗応したいかを伝えておけば、それに相応しい掛け物あるいは花を飾ってくれるでしょう」

茶事では、道具を拝見することが欠かせません。著者は、「本当に強くないとお世辞は言えない」として、以下のように述べています。

「茶碗ひとつにしてからが、両手をついて、ためつすがめつ、全体の姿、口造り、胴と見て、釉薬の色と艶、模様、景色の妙、それらを締めくくる高台の具合、そこに刻まれた印や花押、さらには土味の柔らかみに至るまで、どれも見落としなく拝見して、過不足なく褒めるのが礼儀とされます」

第七章「あなたの『居どころ』はどこですか」では、「衣服とは『しるし』なり」として、著者は以下のように述べます。

「スーツを着てネクタイを締めることは、自分を偉そうに見せるための手段だと、貴方は思うかもしれません。だけどそれは大きな誤解で、目下の者ほどきちんとした恰好をしないといけません。逆に、目上は寛いでも許される」

また、「位取りと居どころ」として、著者は以下のように述べます。

「人間はみんな同じだと、小学校の先生は言ったかもしれません。しかしそれは建前であり、理想であり、あるいはそうなってほしいという呪文です。世間のどこへ行ったって、自分の位置というものがある。何もかも人の寄り合う世の中では、それが当たり前です。その集団の中で、自分は何番目なのか。これを常に考え、自分に見合った場所に常にいるように心がけていれば、自分が楽です。自分の心のうちの平穏を保つことができます」

儀式や宴会において、席順というのは非常に大切です。

国家の元首が参加するような国際的な社交の場などは、「席順がすべて」と言っても過言ではありません。著者も以下のように述べています。

「人が座る場所というのは慎重に扱うべきです。

なにしろ、その人自身の位置を示すものであり、極めて重い意味を持ちます。高い地位の人ほど、居どころに注意を払い、儀式に臨んで事前に確かめたがることは、その地位の高さに比例するのではないか、と思われるほど確認なさいます」

席順に間違いがあっては、失礼というよりも遺恨を残します。

国家間の場合なら、かつては戦争にまで発展した重要問題です。

著者は、「居どころ」について、以下のように述べています。

「じっさい、居どころと言うのは微妙かつ不思議なもので、特に式典の会場などではチョッと寸法が違うだけで、その人が立派に見えたり、霞んで見えたりするものです。ですから、能舞台では出演者それぞれの居どころが、伝統的に厳格に決められているほどです。かぶき芝居の舞台も、能ほどではありませんが、立役は真ん中か上手、脇役は下手、女方は些と下がったところなどそれぞれの居どころが定められ、これに役の位が加味されて、その時々の居どころが決まってきます」

そして著者は、「規制の意味」として、以下のように述べるのでした。

「万人がごく自然に、たがいに同じだと思っているのが、本当の平等社会でしょう。でも、どうですか。そんな世の中、もしかすると永遠に来ないかもしれませんよ。少なくとも今はまだ完全平等社会ではないのですから、上に立ったとき、下に立ったときの振る舞いを心得ておく必要があります」

本書は本当に「ためになる」本でした。何より面白かったです。

作法の指南書というよりも異色の人生論といった印象ですが、アマゾンには本書のポイントが以下のように並べられています。

●宴席とはグルメ談義をする場にあらず。

●歌舞伎を一人で見に行くほどの野暮はなし。

●銭金を貯め込む算段よりも、まずは散じる喜びを知れ。

●年寄りが若者を真似るほど、みっともないことはない。

●家に帰って本を読むよりも、まずはその道の先人に尋ねるのが本道。

●やたらと物を集めて喜ぶのは子供のやること。

●人前にTシャツで出てくるくらい恥ずかしいことはなし。