- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1380 オカルト・陰謀 『反オカルト論』 高橋昌一郎著(光文社新書)

2017.01.18

『反オカルト論』高橋昌一郎著(光文社新書)を読みました。

著者は1959年大分県生まれ。國學院大學教授。専門は論理学・哲学。ウエスタンミシガン大学数学科および哲学科卒業後、ミシガン大学大学院哲学研究科修了。著書に『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』『ゲーデルの哲学』(以上、講談社現代新書)、『東大生の論理』(ちくま新書)、『小林秀雄の哲学』(朝日新書)などがあります。また、著者は超常現象やエセ科学を究明するJAPAN SKEPTICS副会長だそうです。

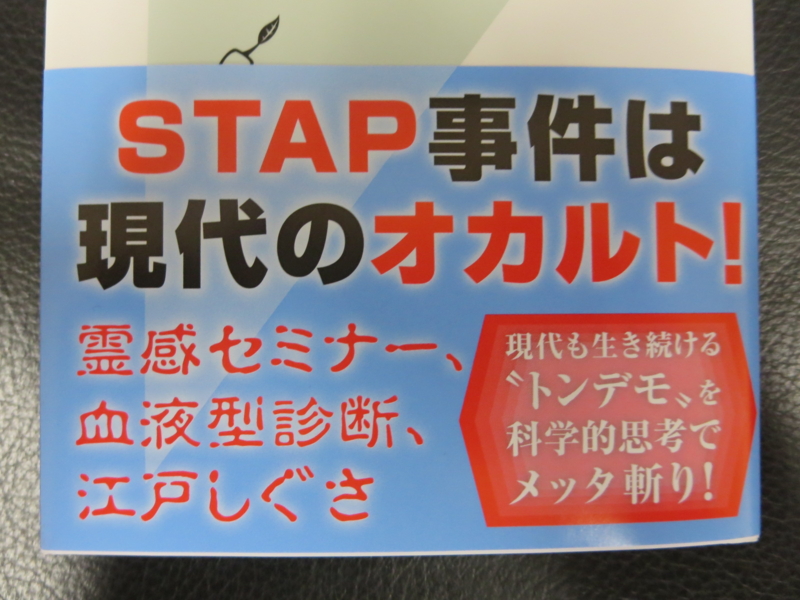

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「STAP事件は現代のオカルト!」と大書され、続いて「霊感セミナー、血液型診断、江戸しぐさ」「現代も生き続ける”トンデモ”を科学的思考でメッタ斬り!」と書かれています。

また、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。

「19世紀アメリカの少女の単なるイタズラから始まったとされるスピリチュアリズム。これほどまで科学の発達した21世紀の現代でもなお、『オカルト』は生き続けている。日常的には血液型占いや六曜のような迷信、祈祷治療や霊感商法、さらに『死後の世界』を煽る医師やSTAP研究不正の社会問題まで、様々に姿を変えて存在する。その『罠』に、庶民のみならず大学生やエリート、学問に携わる専門家さえも陥るのはなぜか? 現代社会にはびこる『欺瞞』に囚われないための科学的思考法を、分かりやすい対話形式で身につける」

本書の「目次」は以下のようになっています。

はじめに―「学」と「欺瞞」の関係

第一章 なぜ騙されるのか

第二章 なぜ妄信するのか

第三章 なぜ不正を行うのか

第四章 なぜ自己欺瞞に陥るのか

第五章 なぜ嘘をつくのか

第六章 なぜ因習に拘るのか

第七章 なぜ運に任せるのか

第八章 なぜ迷信に縛られるのか

おわりに

参考文献

「はじめに―『学』と『欺瞞』の関係」の冒頭には、「『反オカルト論』の目的」として以下のように書かれています。

「本書は、2014年12月から2016年4月にかけて『週刊新潮』に連載したコラム『反オカルト論』(全66回)に加筆修正を行い、テーマ別に8章に再構成したものである。各章末に『解説』を加えて、各々のテーマに対する多彩なアプローチを紹介し、さらに『課題』を設定して、その解答を読者自身に考えていただく形式になっている。

コラム『反オカルト論』の目的は、現代社会に数多く存在する『非論理・反科学・無責任』な事象にメスを入れ、『論理的・科学的・倫理的』に考察することにあった」

著者は、「現代の大学生の『オカルト』傾向」を危惧しており、以下のように具体的に8項目にまとめて紹介しています。

1.いとも簡単に騙される。

2.非現実的な話を妄信する。

3.罪悪感なく不正を行う。

4.自己正当化して自己欺瞞に陥る。

5.明白にバレる嘘をつく。

6.非論理的な因習に拘る。

7.自力でなく運に任せる。

8.非科学的な迷信に縛られる。

第一章「なぜ騙されるのか」では、「コナン・ドイルとハリー・フーディーニ」という項が興味深かったです。『シャーロック・ホームズ』の作者として知られるコナン・ドイルは晩年に心霊主義に傾倒し、著作によって得た膨大な収入を惜しげもなくスピリチュアル運動に注ぎ込みました。これについて著者は以下のように書いています。

「1914年に第1次大戦が始まって間もなく、彼の妻の弟が戦死した。その後、妹の夫と2人の甥が続けて亡くなり、1918年には26歳の長男が戦場で病死した。この年にドイルは、『我々の愛する人々が死後の世界に存在することを確信している』と断言した『新たなる啓示』という本を発表した」

また、ドイルとフーディーニの関係について以下のように述べます。

「当時、『脱出王』の異名で知られていたのが奇術師ハリー・フーディーニだ。彼は、手錠を掛けてロープでグルグル巻きに縛られ、鍵をかけたトランクに入れられて、海に投げ込まれた状態から平気で脱出してみせた。さらに彼は、刑務所の独房からも脱出することができた。

ドイルは、フーディーニがどこからでも脱出できるのは、自分を『非物質化』して鍵穴から通り抜けるからに違いないと信じていた。フーディーニが『トリック』だと何度言って聞かせても、ドイルは、それは嘘だと主張した。この頃ドイルがフーディーニに送った手紙には、『非物質化の秘密を隠して、安っぽいショーの見世物にする行為は、世界に対する損失だ』と書いてある」

さらに本書には、以下のようなエピソードが紹介されています。

「ある日、ドイルは、母を亡くしたフーディーニが彼女と交信できるようにと、霊媒師のところへ彼を連れて行った。霊媒師はトランス状態に入り、それから声をふりしぼってフーディーニに話しかけた。その様子にドイルは感銘を受けたが、フーディーニは笑い転げていた。ドイルが怒って詰問すると、フーディーニは次のように答えた。『僕の母が英語で話しかけてくるはずがない。母は、イディッシュ語しか喋れないんですよ』」

本書は週刊誌の連載スタイルを踏襲して、教授と助手の問答という形で進行していきます。「それにしても、なぜスピリチュアリズムは大流行したのでしょうか?」という助手の問いかけに対して、教授は答えます。

「やはり戦争の影響が大きいだろう。16世紀以降の犠牲者数を見ると、ギロチン処刑が大量に行われたフランス革命からナポレオン戦争に至る死者すべてを合わせても480万人だったのに対して、第1次大戦では2600万人、第2次大戦ではその倍の5300万人以上と桁違いに跳ね上がってしまった。人々は、一瞬の爆撃で大切な家族を失い、しかもその大多数は臨終に立ち会うこともできなかった。せめて一言でいいから、もう一度死者と言葉を交わしたいと願った人々の数は、計り知れないだろう」

それを聞いた助手は「そこで『死者の霊と交流できる』という『霊媒師』が登場するわけですね」と語り、教授も「だから、この問題は、一種の社会現象として捉え直すべきかもしれない」と述べています。

「なぜ科学者は霊媒師に騙されたのか」では、教授が述べます。

「ドイルの創作した名探偵ホームズは、『他のあらゆる可能性が成立しないとき、それがいかにありそうにないことでも、残ったものが真実だ』という有名な言葉を残している。ところが、クルックスもドイルも、『あらゆる可能性』を十分に検討していないのに、結論に飛びついてしまっている点に間題があるんだよ。たとえばドイルは、奇術師フーディーニが刑務所から脱出した事実を見て、彼が自分を『非物質化』して鍵穴から出たに違いないと結論付けているが、もちろんこれは間違っている」

ちなみに、ドイルは、「コティングリー妖精事件」にも深く関わっています。彼は心霊のみならず妖精の実在も信じていたのです。

教授は数多くの優秀な科学者もオカルト現象に騙されてきたことを紹介しますが、「解説―知識人こそ騙されやすい!」として、「そもそも科学者の思考は合理的なはずであり、彼らが非合理な信念を持つはずがないと思われるかもしれない。ところが、科学者の信念が正しくなかった事例は、過去、無数に存在するのである」と述べます。

その具体例を、教授は以下のように紹介しています。

「たとえば、熱力学の第2法則を発見し、古典物理学のあらゆる分野に600以上の論文を書いた物理学者ウィリアム・トムソン(爵位名『ケルビィン卿』としても知られる)は、19世紀末に地球各地の地質を綿密に調査して、球体の冷却速度の法則から地球の年齢を四億年未満と推定した。同時に彼は、太陽の熱が重力の収縮によって生じる速度を計算したところ、その年齢も5億年未満という結果だった。つまりトムソンは、地球と太陽という2つの異なる対象に、『冷却速度』と『収縮速度』という2つの異なる物理法則を適用したところ、どちらも4億~5億年という結果だったため、『太陽系の年齢はどう考えても5億年未満』だと『自信たっぷり』に断定したわけである」

このトムソンの断定について、以下のように述べられています。

「生物学者リチャード・ドーキンスによれば、そこで生じた大問題は、19世紀の科学界に大きな影響力を持つトムソンが、進化が生じるためには『地球は若すぎる』ことを『証明』したと信じ込んで、ダーウィンの進化論に対して猛攻撃を開始したことだった。

さらにトムソンは、レントゲン撮影は『トリック』であり、電波通信に未来はなく、空気より重い人工物体が飛行することは不可能だと信じていた」

さらに、信じられないような実話が紹介されています。

「トムソンと同じ時期にアメリカで活躍した天文学者サイモン・ニューカムは、『現在までに知られている物質、力学、物理力をどのように組み合わせても、人間が空中を長距離飛行するような機械を作ることは不可能である。この論証は、他のすべての物理学的事実の論証と同等に明らかである』と述べている。しかも、彼は、ライト兄弟が1903年に人類史上初めて飛行機で空を飛ぶ少し前に、このように発言してしまったのである」

ライト兄弟が偉業を成し遂げた後、ハーバード大学天文台長のエドワード・ピッカリングは、飛行機の可能性は認めざるを得なかったものの、今度は、それが実用化されるようなことはないと断言しました。教授は以下のように述べます。

「ピッカリングは、『専門家』としての緻密な計算を行った結果、飛行機は、空気抵抗の影響により、彼の時代の『特急電車のスピード』さえも超えられないことを『証明』している。各々の分野では偉大な科学者として知られる彼らが、これほど誤った信念を抱くようになったのも、彼らが自分の専門分野での成功から『過信』に陥った結果に他ならない」

第二章「なぜ妄信するのか」では、ハリー・フーディーニと対決したミナ・クランドンという霊媒女性の人生が興味深く描かれていますが、二度にわたってノーベル化学賞を受賞した「キュリー夫人」ことマリー・キュリーの偉大な人生について以下のように述べられています。

「マリーの生涯には貧困が付き纏ったが、それでも彼女は自分の利益を求めず、科学の発展に尽くしたのが偉大な点だ。24歳でパリ大学に留学したが、授業料を支払うのに精一杯で、冬には暖炉の石炭も買えなかった。コップの水が凍るような屋根裏部屋で、持っている衣服全部に包まって勉強した。栄養失調で倒れたこともあったが、成績は誰にも負けなかった」

続いて、マリー・キュリーの生涯が以下のように紹介されます。

「研究一途のピエール・キュリーと結婚後は、2人で『物置小屋』のような研究室で夜中まで膨大な鉱石を精製する作業を続け、ついにラジウムを発見した。その抽出法を特許にすれば莫大な特許料が入るが、夫妻は『金儲けは科学精神に反する』と言って、研究成果すべてを論文に公開した」

「夫妻は、ラジウムが放射線治療に役立つと知って、何よりも研究を推進することが人類のために重要だと考えたんだ。マリーは、女性初のノーベル賞を含めて生涯2度のノーベル賞を受賞したが、賞金はほぼ全額、ワルシャワの貧困者救済病院と放射線研究所設立のために寄付した。彼女は、服一着を新調することもなく、着古した服のまま研究室に通った。生涯抱き続けた信念は、『科学は人類を幸福にしなければならない』だった!」

著者は、「解説―見ることと信じること」として、以下のように述べます。

「統計的な偶然性を排除するためには、大量のサンプルが必要だが、ESP現象に限っては、被験者の『集中力』の度合いによって実験結果が変化するという。ESP現象に肯定的な被験者であるほど実験結果は肯定的になり、否定的な被験者からは否定的な実験結果しか得られないというのである。この傾向は、実験者にも見られるという報告もある。つまり、被験者と実験者がESP現象に肯定的か否定的かに応じて、実験結果も変化するわけである。このような現象は『目撃抑制』とか『恥ずかしがり効果』と呼ばれる。この『効果』によれば、ESP現象そのものに実験や目撃を避ける傾向があり、カメラや測定装置を『恥ずかしがる』性質がある。したがって、日常生活ではESP現象が頻繁に観察されるにもかかわらず、いざ実験となると、結果が表れないのは当然だという理屈になる。要するに、ESP現象は、実験室で『検証』できないからこそ『真実』だという奇妙な論法である」

さて、ここまでは大変面白かったのですが、本書の第三章以降はちょっと「?」という内容が多かったです。第三章の「なぜ不正を行うのか」では、一連のSTAP騒動の主役であった小保方晴子氏を批判していますが、科学的手法で彼女の論文を批判するというよりも人格批判に終始しています。

また、本書にはわたしもよく知っている個人も登場しますが、本書で書かれている彼らの正体は実態とあまりにもかけ離れています。ろくな取材もせずに個人攻撃をするのは罪なことです。著者には立派な内容の著作もあるのですが、週刊誌の連載コラムということで、必要以上にスキャンダラスに書いた印象があります。

アマゾンに、「晴兎」さんという方の「あまりにも科学とオカルトの本質がわかっていないようだ」というタイトルの本書のレビューがアップされています。なかなか秀逸なコメントですが、以下のように書かれています。

「科学とは、未解明の事物を人間的認識領域内において究明していく体系です。オカルトとは、今のところ解明されていない又は解明されるかわからない未知の概念たちです。両者は対立しあうものではなく、ある時代にはオカルト扱いだったものが現在では科学的常識になっているという変化も珍しくありません。マッチを擦って火がつくのも、空に謎の光が飛んでいるのも、同じく『現象』です。この二つの違いは、科学という体系で解明されているかいないかだけ。そもそも厳密には科学は『100%』を持たない、仮説の集積です」

「晴兎」さんは、レビューの最後で「現在の科学を根拠にして未解明の事物(オカルト)を馬鹿にするというのは、あまりにも科学とオカルトの本質をわかっていない。科学的常識という目先にある普遍性を盲目的に受動して思考停止しているに過ぎません。動物のように」と述べます。卓見ですね。

最近、行きつけのスナックで「今世紀最強の霊媒」を名乗る女性に会いました。明らかに「胡散臭い」のですが、それでも本物の能力者である可能性は0ではありません。最初から色メガネで見ずに、また騙されずに、何事も「ありのままに」見る姿勢を貫きたいと思います。