- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.11.21

『映画で学ぶ現代宗教』井上順孝編(弘文堂)を読みました。

内外の82本の映画を通じて「宗教」を理解するための入門書的な内容で、2009年に刊行されています。じつは、版元である弘文堂の鯉淵友南社長に拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)を献本させていただいたところ、「ウチでも以前こういう本を出しました」と、お返しに送られた本です。

編者の井上氏は1948年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。博士(宗教学)。現在、國學院大學神道文化学部教授。現代宗教の動向や宗教文化教育に関する調査・研究などが主な研究テーマである。また、1998年以来、宗教情報リサーチセンター長を務め、各種宗教情報の整理・分析を行っています。

本書では、井上氏の他にも、現在は國學院大学教授となっているヘイヴンズ・ノルマン氏や黒崎浩行氏なども准教授時代に参加しており、本書の中で鋭い宗教学的考察を行っています。

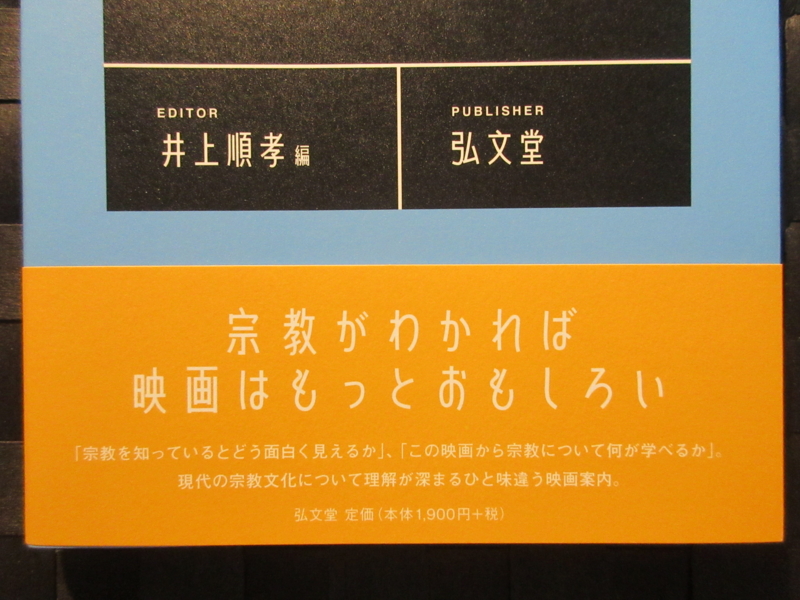

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「宗教がわかれば映画はもっとおもしろい」と大書され、続けて「『宗教を知っているとどう面白く見えるか』、『この映画から宗教について何が学べるか』。現代の宗教文化について理解が深まるひと味違う映画案内。」と書かれています。

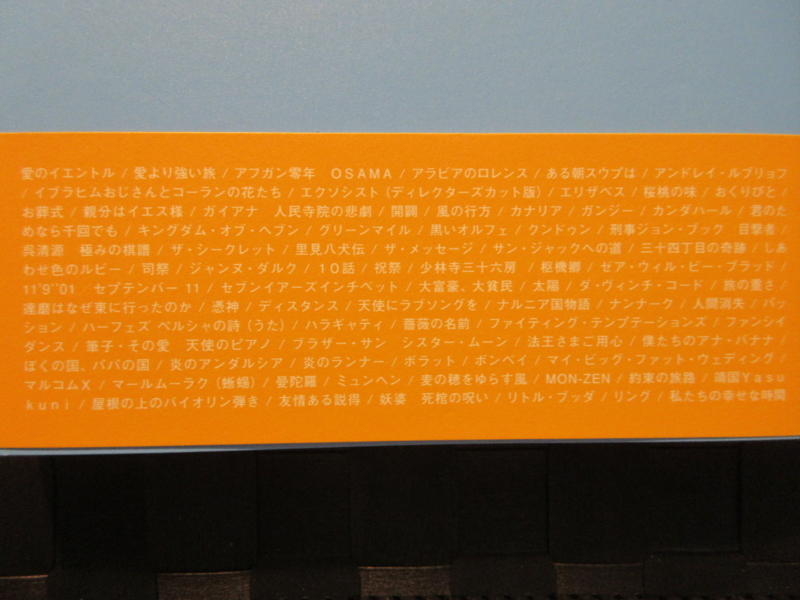

本書の帯の裏

本書の帯の裏

「はしがき」の冒頭を、井上氏は以下のように書き出しています。

映画を楽しみながらこれを宗教文化の理解を深めることにも役立てられないか、というのが本書の編集を思いたった大きな理由である」

また井上氏は、宗教映画について以下のように述べています。 「宗教映画というと、古くは『十戒』、比較的最近では『パッション』や『マリア』といった映画が連想されるだろう。だが、一般的にコメディ映画、恋愛映画、アクション映画などとされているものの中にも、宗教的テーマが深く織り込まれているものがある。映画にはいろいろな情景が出てくる。日常生活でのやりとりがある。儀礼や祭りの場面が添えられたりもする。宗教の教えや儀礼だけでなく、生活の中の宗教、あるいは生きた宗教文化を感じ取る上で、きわめて優れた素材なのである」

本書には多くのイスラーム映画も紹介されています。

これについて、井上氏は以下のように説明しています。

「イスラーム関係の映画は意図的に多くした。日本はキリスト教文化に比較してイスラーム文化への基礎的な理解が乏しい。それは近代化以来、もっぱら西欧の文化との対比で自分の文化の特徴を考えてきた当然の結果でもある。しかし、世界の宗教人口ということを考えれば、60数億人のうち、おおよそ5人に1人はムスリムと推定される。長期的に見て、イスラーム文化の理解は深めざるを得ないのである」

ブログ「おくりびと」でも紹介した2008年製作の日本映画について、國學院大學研究開発推進機構准教授の平藤喜久子氏は次のように述べます。

「かつて葬儀が身内や近所の人々の手によって行われていた頃は、湯灌も納棺も親戚が行っていた。しかし、次第に葬儀が葬儀会社の手に委ねられるようになり、納棺もプロの手に任されることが多くなった。葬儀会社のなかに納棺を行う担当者がいる場合もあれば、この映画のように、納棺を専門的に行う業者があり、葬儀会社あるいは警察などが依頼する場合もある」

また平藤氏は、ブログ「笹野高史講演会」で紹介した名優が演じた火葬場の職員・平田に言及し、以下のように述べます。

「彼は『死は門』であり、自分は『門番』だという。そして1人1人に『いってらっしやい、また会おうの』といって点火をする。死に向き合い死者をおくっている者の言葉として重みがある。

ここで気になるのが葬儀で重要な役割を果たすはずの僧侶ら宗教者の姿がほとんど描かれないことである。画面に映ってはいるが、完全に背景化され、無視されているといってよい。『納棺夫日記』には『〈死〉は医者が見つめ、〈死体〉は葬儀屋が見つめ、〈死者〉は愛する人が見つめ、僧侶は、〈死も死体も死者も〉なるべく見ないようにして、お布施を数えている』とある。たしかに現代社会において死者のおくり方を真剣に考えているのは、宗教者ではなく葬儀屋や看護師のほうかもしれない。死を扱う映画で宗教者が描かれない、そのことに注目したい」

さらに平藤氏は、お葬式を描いた映画としては韓国の「祝祭」(1996年)やイギリスの「フォーウェディング(原題Four Weddings and a Funeral,1994)などを紹介し、いずれもそれぞれの地域の宗教に則った葬儀が描かれていると指摘します。

「お葬式」(1984年)については、平藤氏は以下のように述べます。

「現代では、葬儀や法事のときしか寺と関わらないという人が多い。また出身地を離れて暮らしていると檀家という意識も失われていく。自分の家の宗旨やさらには檀家となっている寺の名前を知らないということも今では珍しくない。ところが葬儀では社会的な体裁を整える必要が生じる。常識的、一般的であることが求められるのだ。家族を失った哀しみのなかで、常識的、一般的な葬儀を行うために重要な役割を果たすのが葬儀屋である」

「葬儀屋」と言い放つ平藤氏の言葉には不快感を覚えますが、さらに以下のように述べています。

「最近になって長年葬儀を執り行ってきた仏教界から、こうした葬儀屋主導の流れを変えようという動きも出てきている。この映画でも描かれているように葬儀屋が僧侶を紹介することはしばしばある。なかには葬儀の仕事を回してもらった謝礼としてお布施から葬儀屋にキックバックをする僧侶もおり、批判も大きい」

興味深かったのは、「グリーンマイル」(1999年、アメリカ)についてのへィヴンズ・ノルマン氏の分析です。「グリーンマイル」は原作がスティーヴン・キング、監督がフランク・ダラボン、主な出演者がトム・ハンクス、デヴィッド・モースという映画ですが、ノルマン氏は以下のように述べます。

「舞台は刑務所、つまり犯罪者はその犯した罪を贖うところである。そこまでは、刑務所の受刑者が『悪』、法を取り締まる看守たちが『善』を象徴すると思われるが、しかしながら、善と悪の真のすがたはそう簡単ではない。罪のない無邪気な若い姉妹が強姦され殺されるが、無実のジョン・コーフィはその罪に問われ死刑囚になる。キリスト教神学では、この悪の問題を理解する試みを『神義論』という」

ノルマン氏によれば、善・悪の問題と関連するテーマの1つは、罪の贖い(贖罪)です。普段罪を犯すものには「払い戻す」つまり償うや贖う義務が発生するといいます。ノルマン氏はさらに以下のように述べます。

「『贖罪』はフランク・ダラボンが監督したもう1つの映画『ショーシャンクの空へ』(1994年)と共通のテーマである。これもキングの短編小説『刑務所のリタ・へイワース』にもとづいた映画だが、『グリーンマイル』と同じくその舞台が刑務所であり主人公も不当に終身刑とされたものである。その意味でこれら2つを合わせて鑑賞すると面白い」

「里見八犬伝」(1983年、日本)についての武田道生(淑徳大学国際コミュニケーション学部准教授)氏の分析も面白かったです。角川映画化された滝沢馬琴の大河伝奇ロマンについて、武田氏は以下のように述べます。

「この膨大な伝奇物語には、怨霊、物の怪、異種婚、生まれ変わり、怪獣退治などわが国の多種多様な民俗信仰の要素が、数多く盛り込まれている。また、中心をなすのは、儒教である。徳川幕府は、切支丹摘発と行政的宗教的な支配のために仏教寺院への寺請制度による国民皆仏教徒化を推し進めた。と同時に、儒教による国民教化策を行った。各藩は競って、儒者を登用し、藩士に儒学を奨励した。町民の子らは儒教の読み書きや算盤を、寺院や浪人の寺子屋などで学んだ」

「仁義礼智忠信孝悌」の儒教の八大徳目の中でも、武田氏はとくに「孝」に注目し、以下のように述べます。

「このなかの孝の思想から、仏教の先祖崇拝の原型ができたという説もある。藩主への忠を尽くすために正しき義である仇討ちを行い、悪しき行いをした者は必ず破れるという勧善懲悪思想が里見八犬伝の中心であり、主人公の8人の名前にその思想が込められているのである。忠孝の精神が江戸時代の行動原理であったことは、同様に本書初刊行の60年ほど前に初演され、以後現在までも繰り返し上演されてきた『仮名手本忠臣蔵』の人気でも明らかだろう」

さらに、「里見八犬伝」になんとゾロアスター教の影響を見る武田氏は、以下のように述べます。

「平井和正の『幻魔大戦』シリーズが、ゾロアスター教の世界観を背景にしていることは知られている。宇宙の創造主である光明神アフラ・マズダーは善神で真理や光、生命を司る。一方、暗黒神アンラ・マンユは悪神で死や偽りや闇を司る。光明神アフラ・マズダーは主神として、従う善神スプンタ・マンユなどの善の神々の勢力と、敵対する暗黒神アンラ・マンユ率いる悪神の勢力と永遠の戦いを繰り広げ、最終的に善の神々が勝利すると説く」

わたしの大好きなホラー映画関係では、「妖婆 死棺の呪い」(1967年、ソ連)が紹介され、清泉女子大学准教授の井上まどか氏が「ロシアにおける魔女あるいは悪魔の存在は、キリスト教が普及する前の民間信仰とも、ふかく結びついている」として、以下のように述べています。

「正教会では、洗礼を受けるときにも、一種の悪魔払いの儀式を行う(「啓蒙礼儀」とよばれる)。これは、悪魔あるいは悪の生活と袂を分かつことを誓うものである。洗礼を受ける者は、まず、東に向かって建っている教会の入口で、西に向かって立つ。教会が東に向かって建っているのは、東がイエスの再臨する方角であるためで、西は死を象徴する方角でもある。その西に向かって『サタナ(悪魔)およびそのことごとくの所行、そのことごとくの使い、そのことごとくの勤、そのことごとくの矜を捨つるか』と司祭が3度尋ね、洗礼を受ける者は、そのたびに「捨つ」と答え、最後に唾をして悪魔と縁を切る。そして洗礼に備えるのである」

本書には、コラムも多数掲載されています。そのテーマは「オウム真理教を扱った映画」、「終末映画」、「�ゴッド”が人間として登場する映画」、「宮崎アニメとアニミズム」、「新宗教教団作成の映画」、「イエス映画の変遷」、「伝統宗教作成の映画」、「アメリカ映画における日本宗教の描写」などで、どれも興味深い内容となっています。 しかし、本書は『死を乗り越える映画ガイド』のような映画ガイド本というよりも、あくまでも映画を通して「宗教」を解説する内容となっています。宗教学や宗教社会学の入門書として最適であると言えるでしょう。