- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1313 ホラー・ファンタジー | 哲学・思想・科学 『恐怖の哲学』 戸田山和久著(NHK出版新書)

2016.09.09

『恐怖の哲学』戸田山和久著(NHK出版新書)を読みました。

「ホラーで人間を読む」というサブタイトルがついています。

著者は1958年、東京都生まれ。89年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期留学。専攻は科学哲学で、現在は名古屋大学大学院情報科学研究科教授です。主な著書に『論理学をつくる』『新版 論文の教室』『科学哲学の冒険』『「科学的思考」のレッスン』『哲学入門』 などがあります。

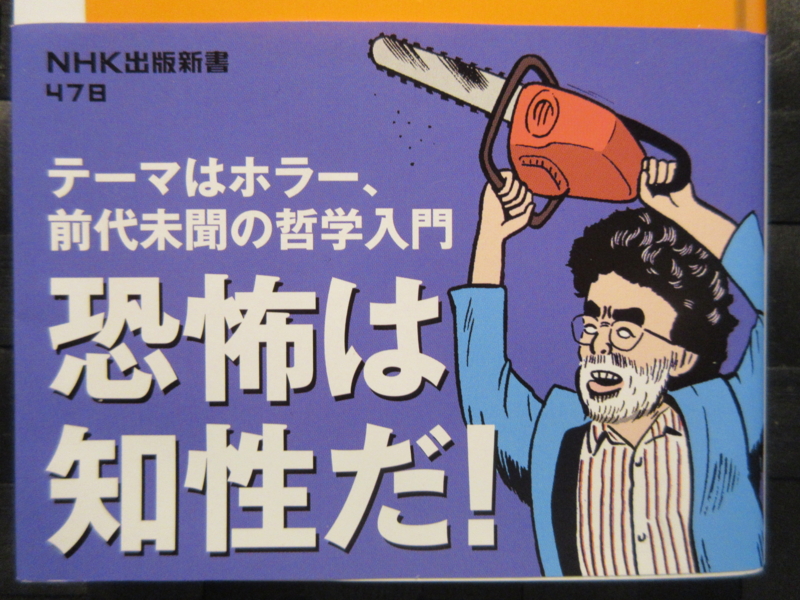

本書の帯

本書の帯

本書の帯にはチェーンソウを持った男のイラストとともに、「テーマはホラー、前代未聞の哲学入門」「恐怖は知性だ!」と書かれています。

また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「なぜわれわれはかくも多彩なものを恐れるのか? ときに恐怖と笑いが同居するのはなぜか?

そもそもなぜわれわれは恐れるのか?―人間存在のフクザツさを読み解くのに格好の素材がホラーだ。おなじみのホラー映画を鮮やかに分析し、感情の哲学から心理学、脳科学まで多様な知を縦横無尽に駆使、キョーフの正体に迫る」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

第一部 恐怖ってそもそも何なのさ?

第1章 恐怖の原型としての「アラコワイキャー体験」

第2章 アラコワイキャーのどれが重要なのか?―「部分の問題」を考える

第3章 これが恐怖のモデルだ!―身体化された評価理論

第二部 ホラーをめぐる3つの「なぜ?」

第4章 まずは「ホラー」を定義しちゃおう

第5章 なぜわれわれはかくも多彩なものを怖がることができるのか?

第6章 なぜわれわれは存在しないとわかっているものを怖がることができるのか?

第7章 なぜわれわれはホラーを楽しめるのか?

第三部 恐怖の「感じ」って何だろう?-ゾンビといっしょに考える

第8章 哲学的ゾンビをいかに退治するか?

第9章 「意識のハードプロブレム」をいかに解くか?

「参考文献」

「おすすめホラームービー10選」

「あとがき」

「まえがき」で、著者は恐怖について以下のように述べています。

「恐怖は意外にも哲学の主題になってこなかった。ベルクソンやキルケゴールを引き合いに出すまでもなく、笑い、愛、絶望といった他の情動はさかんに論じられてきた。あるいは、情動全般を扱う『情動の哲学』も、心の哲学の一分野として定着している。おそらく、恐怖は情動の中でも人間的ニュアンスに欠ける、動物的・生理的反応にすぎないと思われているのだろう」

第一部「恐怖ってそもそも何なのさ?」の第1章「恐怖の原型としての『アラコワイキャー体験』」では、1「恐怖の3つの要素」として、テレビアニメ「オバケのQ太郎」が取り上げられます。まだ藤子不二雄がAとFに分裂する前の最初のアニメ化作品について、著書は以下のように述べています。

「Q太郎はご存じのように犬を怖がる。『キューピーちゃん』こと石川進が脳天気な声で歌いあげたその主題歌に、次のような趣旨の一節があった。『ワン、ワン! あら怖いーキャー。ぼーくは犬には弱いんだ』。私も大の犬嫌いだったので、この歌には胸に迫るものがあったなあ」

そして、著者は本書全体を貫く「アラコワイキャー体験」を示します。

「恐怖はおおよそ3つの要素からできている。自分に害をなす可能性をもつ対象を認知すること(ワンワン認知)、いわゆる恐怖感、怖さを感じているときのあの感じ(アラコワイ感覚)、危害低減行動(キャー行動)を促すシグナル、というか動機づけ。この3要素からなる恐怖の原型的なあり方を『アラコワイキャー体験』と呼んでおこう」

2「恐怖の認知的側面」では、アラコワイキャーをさらに分析し、以下のように述べています。

「ワンワン認知には、2つの側面がある。それを、『対象』『評価』と呼んでおこう。まず、ワンワン認知には対象がある。何かが恐れられているのである。それはサメだったり、チェンソーをもった殺人鬼であったり、エイリアンの幼体だったりする。普通の人が怖がらないものに病的な恐怖を感じる人がいるが、それも『何とかフォビア(ナントカ恐怖症)』という具合に、恐怖の対象が何であるかによって分類されている。広場恐怖症、高所恐怖症、先端恐怖症、変わったところではクモ恐怖症(アラクノフォビア)なんてものがある。哲学用語を無理矢理使うなら、恐怖は志向性をもつ、ということになる。恐怖には向かう先がある、と言ってもよいし、恐怖はつねに何かについての恐怖だと言ってもよい」

また、「われわれは『間違った恐怖』を抱くことができる」として、著者は以下のように述べています。

「志向性をもつ、ということは間違いがありうるということでもある。幽霊の正体見たり枯れ尾花、というやつだ。あるいは、縄をヘビと思って怖がるとか。このとき、何が怖がられているのだろうか。縄が怖がられているとも言える。あの阿呆、何でまた縄を怖がってやがるんだ、という場合だ。ヘビを怖がっているとも言える。この人に、何がそんなに怖いんだい、と聞いたなら、『そこにいるヘビだ』と言うだろうから」

著者いわく、恐怖には「怖い対象の認知」が含まれています。ということは、恐怖は志向性をもつということであり、それは間違った恐怖、つまり怖がるべきでないものを怖がることがありうるとして、以下のように述べます。

「すぐれたホラーは、この間違った恐怖をうまく使っている。鶴屋南北のホラー歌舞伎の傑作『四谷怪談』で、女房のお岩を殺し、お岩の幽霊におびえる田宮伊右衛門は、お岩から乗り換えた再婚相手のお梅を婚礼の夜に幽霊と勘違いして錯乱し、斬りかかって殺してしまう。間違った恐怖がさらなる悲劇を生み恐怖を生むという構造が活かされている。さらに敷衍するなら、そもそもホラーという娯楽ジャンル自体が、間違った恐怖を抱くことができるというわれわれの能力によって初めて可能になっている」

第二部「ホラーをめぐる3つの『なぜ?』」の冒頭には、基本方針として以下のように書かれています。

「美学、芸術の哲学、映画学の領域で活躍しているノエル・キャロル(Noël Carrol)という才人がいる。キャロルは、ホラーというジャンルについて、2つの解くべき謎を指摘して、それらを「心のパラドックス(paradoxes of the heart)」と名づけている。(Carroll 1990)。

(1)ホラーは虚構である。とするなら、なぜ存在しないとわかっているものを怖がることができるのだろう。たとえば、ゾンビとか狼男とかドラキュラとか貞子とか。

(2)ホラーは娯楽である。恐怖感が不快なものであるとするなら、なぜ人々はホラーを楽しむことができるのだろう。恐怖は、回避や攻撃を動機づける。なのに、なぜわれわれは、自分を恐ろしい目に遭わせることがわかっているホラーをわざわざ求めるのだろう」

著者はこの2つにさらに以下の謎をつけ加えています。

「(3)ホラーは古くからあるジャンルだ。われわれを怖がらせようとして手を替え品を替え、いろんなプロットを生み出してきた。これからもきっとそうだろう。だとするなら、なぜわれわれはかくも多彩なものを怖がることができるのだろうか」

第4章「まずは『ホラー』を定義しちゃおう」では、「ホラーとSFは重なり合う」として、著者は以下のように述べています。

「ジャンルは互いに排他的なものとは限らないことに注意しよう。多くのサイエンス・フィクションはホラーでもある。ホラー映画のガイドと、SF映画のガイドで紹介されている映画はかなりの部分が重なっている。ハードSFのファンはいやがるだろうが。たとえば、リドリー・スコット監督の『エイリアン』はホラーでもある。これに対し『エイリアン2』はアクション映画になってしまった。『エイリアン3』はダークな諦念に満ちており、『エイリアン4』はほとんどコメディだ。どれも好き」

また、「ホラーモンスターは『ノーマルな世界の異常な存在』として、著者は以下のような秀逸な意見を述べます。

「ホラーのモンスターと、そうでない作品に現われるモンスターとでは、世界における位置づけが違う。神話やお伽話やファンタジーは、とりあえずわれわれの世界とは異なる世界を描いている。ファンタジーのモンスターはそうした別世界のノーマルな住人なのである。われわれの世界には、トラや毒ヘビがいる。これらは危険だし恐怖の対象になるが、だからといってこの世界がホラーなわけではない。トラもヘビも、世界の普通の住人だからだ。これに対し、ホラーが舞台とするのは、多くの場合この世界である。われわれが馴染んだ普通の世界に、馴染みのない異常な存在が闖入してくる。ノーマルな世界の異常な存在、それがホラーのモンスターだ」

ホラーのモンスターを恐れる登場人物について、著者は述べます。

「ホラーの登場人物が怪物を恐れるのは、観客にどのように反応すべきかのお手本を示すためだ、とキャロルは主張する。登場人物の怪物に対する態度は、観客が鑑賞する対象でもあると同時に、観客にどうすべきかを命じる教示(instruction)でもある。登場人物の示す恐怖は、観客に次のことを伝えている。さあ、みなさんも同じように怖がりましょう。なんせ低予算なんで、この怪物はラテックスの着ぐるみであることがバレバレですけど、この映画はホラーですよ。で、これは怪物ですから、怖がるべきなんですよ。ほら、登場人物も怖がっているでしょう?」

「ホラーの3条件」として、著者は「ホラーの定義」を紹介しています。

「ホラーとは、次の条件を満たすジャンルである」として、

(1) 登場人物が何らかの脅威に直面して、その脅威をもたらす対象に恐怖・嫌悪の情動を抱く状況が主として描写される。

(2) その描かれた脅威の対象は、多くの人々が通常、恐怖・嫌悪の情動を抱くと予想されるものである。典型的には怪物だが、そうでなくてもよい。

(3) 鑑賞者も描かれた脅威の対象に対して恐怖・嫌悪の情動を抱くことが、作り手の主目的として意図されている。

第5章「なぜわれわれはかくも多彩なものを怖がることができるのか?」では、著者は以下のように述べています。

「恐怖は表象であり、われわれはものすごく多様なものを表象する能力があるからだ。『身体化された評価理論』の立場に立って、もうちょっと正確に言うと、こうなる。恐怖という心的状態が表象しているのは、『自分にとっての脅威』という中核的関係主題だった。そういう意味では恐怖が表象している内容はいつも同じ、と言ってもよい。しかし、一方で、恐怖はいろんな対象の知覚によって引き起こされる。ヘビだったりクモだったり。いろんな対象の(知覚)表象が、恐怖に特有の身体的反応というかたちで評価され、その身体的反応の知覚が恐怖という表象を生み出す。そして、その表象が中核的関係題を表象する。そうすると、正しくは、われわれはまず多様なものを表象することができ、そのいずれもが身体的反応による評価を経て『自分にとっての脅威』として表象され直す。だから、いろいろなことを怖がることができる、と言うべきだ」

1「『情動って生まれながらのもの?』論争」では、「論争は『表情』から始まった」として、著者は以下のように述べています。

「表情は、情動に伴う身体的反応の一種だけれど、情動に関するコミュニケーションの手段にもなっている。だからこそ、ホラー映画で登場人物が恐怖の表情を見せることは、「ホラー映画として観てね」というメッセージを伝達するうえで重要なのである。チャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin)は、1872年に書いた『人及び動物の表情について』で、表情は文化を超えて普遍的なので、生まれながらのものだと主張し、そこから表情が表わしている情動の生得性も導かれるとした。ダーウィンが目をつけたのは、本国から離れて暮らしていたイギリス人たちからの報告だ。ヨーロッパと接触のない現地の人々の表情について報告してもらったところ、彼らは、自分が見た現地人の表情はヨーロッパ人のそれとほとんど変わらないと答えた。つまり、表情は文化を超えた普遍的・生得的なものだというわけだ」

また著者は、「情動の表出か、それともコミュニケーションの手段か」として、以下のように述べています。

「オリンピックでメダルを獲得した選手は、勝利が決まった瞬間に喜びの表情を表すことは少ない。選手が喜びの表情を浮かべるのは、表彰台に上って観衆に向き合ったときなのである。つまり、微笑みは内面の情動の表出ではなく、むしろ他人への信号なのだ。これが正しいなら、いくつかの表情の普遍性は、異なる文化の人々でも同じような状況では似通ったコミュニケーションの意図をもつということを示しているだけかもしれない」

2「アラコワイキャーの対象だってすでに多様だ」では、「アラコワイキャーとオシツオサレツ表象」として、ルース・ミリカン(Ruth G.Millikan)という哲学者が、原始的で未分化な表象を「オシツオサレツ表象」と呼んだことが紹介されます。

オシツオサレツ(pushmi-pullyu)というのは、『ドリトル先生』(ヒュー・ロフティング作)に出てくる架空の動物です。胴体の前と後にそれぞれユニコーンみたいな頭がついています。

イラストで「オシツオサレツ表象」を説明

イラストで「オシツオサレツ表象」を説明

著者は、この「オシツオサレツ表象」について述べます。

「オシツオサレツ表象は、恐怖や情動反応に限った話ではない。自然界に広く見られる表象だ。まずは、動物間コミュニケーションで用いられるシグナル。ミツバチのダンスは蜜がどこにあるかを報告すると同時に、他のミツバチにそこに行けと指令している。カエルは、目の前にハエが飛んでくるのを見ると、ある神経状態になる。その神経状態は、そこにハエがいるということを表象すると同時に、舌を伸ばしてそれを捕まえろと指令するオシツオサレツ表象である。『ハエがいますよ』と外界の状態を記述すること(オサレツ)と、『食べろ』と指令すること(オシツ)の両方を1つの表象がやっている。そのおかげで、カエルはどんなに満腹でもハエを見ると食べてしまう。オシツオサレツ表象は、記述面と指令面が未分化な表象だと言ってよいだろう」

3「死を恐れるのは実は離れ業」では、「死の恐怖をめぐる誤解」として、著者は以下のように述べています。

「死を避けるには、死をもたらしそうな個々の脅威を適切に恐れて対処すれば良いのであって、死そのものを恐れる必要はない。動物は、死を避けるために恐怖をもつが、死を恐れているわけではない。死を避けることと死を恐れることは異なる。死を恐れなくても、死をもたらすものを恐れさえすれば、しばらくは死なずに生きていける。逆に死そのものを恐れると、生きにくくなるかもしれない」

続けて、著者は「死の恐怖」について以下のように述べます。

「われわれは、人はみな死を恐れていると思い込んでいるが、それは大きな間違いだと思う。死を恐れるのは実はとても難しく、抽象的な表象を駆使したかなりの知的努力を要することなのだ。多くの人々が恐れているのは、死ではなく、死にまつわるさまざまな怖いことである。死に至る過程での痛みや苦しみ、もしかしたら地獄に落ちてそこで味わうかもしれない未来永劫に続く苦しみ、残されて困窮した家族の経験するだろう苦しさ、そういったものを想像して恐れている。これらを『死の恐怖』と間違って呼んでいるだけだ。もちろん、これらを想像するにもかなり高度な表象能力をもつ必要があるので、オシツオサレツ表象しかもたない生きものには、これすらできない」

さらに著者は、「『死への恐怖』が要求する表象能力」として以下のように述べます。

「一人称の視点では、自分の死は自分の未来の中にはない。自分の未来がそこで終わる点が死だからだ。そこから先には自分の未来はないので、死は自分の人生の中で起こることではない。自分の死後の世界を思考するためには、三人称的な視点(というよりは神の視点)に立って世界を捉え、そこに自分を位置づけるということができなくてはならない。だとすると、これもまた高度な表象能力だ」

続けて、「死を恐れる」ことについて、著者は以下のように述べます。

「いずれにせよ、死を恐れるのは簡単なことではない。だから、『死の恐怖は生きものとしての人間に備わった原初的な恐怖だ』という常套句は、端的に間違っている。原初的なのは、個体に死をもたらす可能性がある『いまそこにある脅威』に対する恐怖である。自分が死ぬことに対する恐怖ではない。前者なら、原始的な生きものだって怖がることができる。しかし、後者は高度な表象能力をもった存在に特有な恐怖だ。後者を怖がるには相当の知的努力か、さもなければ何らかの認知の歪みが必要だ。つまり、死そのものを恐れるのは、賢い人か、変わった人か、賢くて変わった人に限られる」

5「表象の進化とホラーの深化――『推論する力』と『他人の心を理解する力』」では、著者は「自分の死」について以下のように述べています。

「自分の死を表象できるようになるためにも、客観的表象が重要だ。自己中心的表象の中には自分はいない。だから、自分の死は自己中心的表象の中では起こらない。自分の死は自己中心的表象そのものがなくなることだから。雑な言い方をすれば、自分の死は世界がなくなることだ。でも、客観的表象の中では自分の死を想像することはできる。客観的マップの中で1つの輝点が消えることにすぎない。自己中心的表象では世界全体がなくなるというとんでもないことが、客観的表象の中では、永続する世界の中で1つのアイテムが消えるというごく平凡なことになる」

続けて、著者は「自分の死の怖さ」について以下のように述べます。

「このギャップのうちに、自分の死の怖さがある。自分の死を怖がるということは、自己中心的表象と客観的表象の2つをもつだけでなく、その両者を行き来しながら思考できる能力を必要とする。そういう意味では、かなり高度な思考能力を必要とするのだが、その材料となる自己中心的表象も、客観的表象も、すでにわれわれは進化の初期からもっていたのである」

第9章「『意識のハードプロブレム』をいかに解くか?」では、「本書のまとめ」としての言葉が並びますが、特に以下の2つが印象的でした。

「・恐怖は表象である。アラコワイキャーの場合、恐怖は次のような構造をしている。怖いものの知覚によって身体的反応が引き起こされる。その反応は、これは脅威でっせという評価でもある。その身体的反応をモニターし、自分に脅威が迫っているという中核的関係主題を表象するのが恐怖だ」

「・ホラーを観ているとき、感じているのはホンマもんの恐怖だ。でも、映画館から逃げたりしないのは、それが虚構だという信念が、認知の上位レベルから介入して行動の産出に『待った』をかけているからだ」

「本書のまとめ」の最後には、以下のような総括が書かれています。

「ホラーというジャンルが成立しているという事実は、人間とはいかなる存在かを考え直すうえで、とんでもなく示唆に富んでいる。アラコワイキャーによって生存確率を高めるための原始的なシステム、つまり扁桃体だのなんだの脳の奥のほうにあるリソースをいまだに使いながら、恐怖を楽しむ。こんな生物学的には転倒しまくったことまでできるようになってしまった人間って、なんて面白いんだろうと思う。

ただし、そうした人間のユニークさをフルに理解するためには、単純な情報処理機械であるバクテリアからスタートして、表象能力を次第に獲得することで、われわれのようなヘンテコな存在が生じた、その過程を振り返ってみることが必須だと思う。そういう意味で、哲学は生物学、脳科学とシームレスにつながるべきなのだ。これが最後のメッセージだ」

本書の巻末には「おすすめホラームービー10選」として、以下の10本が紹介されています。

1.「悪魔のいけにえ」トビー・フーパー監督、1974年

2.「スクリーム」ウェス・クレイヴン監督、1996年

3.「ゾンビ」ジョージ・A・ロメロ監督、1978年

4.「ミスト」フランク・ダラボン監督、2007年

5.「死霊のはらわた2」サム・ライミ監督、1987年

6.「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」

エドゥアルド・サンチェス、ダニエル・マイリック監督、1999年

7.「SF/ボディ・スナッチャー」フィリップ・カウフマン監督、1978年

8.「シャイニング」スタンリー・キューブリック監督、1980年

9.「ザ・フライ」ディヴィッド・クローネンバーグ監督、1986年

10.「ウイッカーマン」ロビン・ハーディ監督、1973年

わたしのブログ記事「こわい映画を求めて・・・」にも書いたように、わたしは三度の飯よりもホラー映画が好きです。ありとあらゆるホラー映画のDVDやVHSをコレクションしているのですが、中でも、「悪魔のような女」(55)、「サイコ」(60)、「ローズマリーの赤ちゃん」(68)、「サスペリア」(77)、「サスペリア2」(75)はやはり怖かったですね。それ以外では、三島由紀夫も評価した「顔のない眼」(59)とか「血を吸うカメラ」(60)、「回転」(61)、「雨の午後の降霊祭」(65)、「ウィッカーマン」(73)、「ピクニック・アット・ハンギングロック」(75)、「シャイニング」(80)などが個人的には忘れられません。

あと、オムニバス映画「世にも怪奇な物語」(67)の第3話「死神の子守唄」も良かったですね。フェリーニが監督した作品です。「シックス・センス」(99)や「アザーズ」(01)などの、ひねりを加えた心霊モノも好きです。

マイ・ホラー・コレクション

マイ・ホラー・コレクション

日本映画では、中川信夫の「東海道四谷怪談」(59)と「地獄」(60)がまず思い浮かびます。それに「雨の午後の降霊祭」をリメイクした黒沢清の「降霊」(01)が秀逸です。黒沢清では、他に「CURE」(98)や「回路」(00)もいい。落合正幸が監督して稲垣吾郎と菅野美穂が主演の「催眠」(99)も良かった。他に、Jホラーでは清水祟の「呪怨」(03)や「輪廻」(06)も怖かったですね。良質のホラー映画を観ることは、日常に亀裂を入れて生き生きと生きるためにも必要なことだと思います。

怖い映画を観るたびに、わたしの想像力は刺激されます。

もうすぐ発売されるわが最新刊『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)では、大好きなホラー映画の話もコラムの中にたっぷり書きました。

興味のある方は、ぜひ御一読下さい!