- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.04.08

『野生の思考』クロード・レヴィ=ストロース著、大橋保夫訳(みすず書房)を再読しました。1962年に書かれた本で、日本語版は76年に刊行されています。著者は20世紀を代表する人類学者として知られます。1908年ベルギーに生れ、両親はフランス国籍のユダヤ人でした。

著者は幼少時より動植物の観察や蒐集に興味を持ちます。1927年から30年まで、パリ大学法学部と文学部に在籍。31年に哲学教授資格を得ました。

3人一組の教育実習ではボーヴォワール、メルロ=ポンティと一緒になり、彼らと親交を結びました。33年にはローウィーの『未開社会』から感銘を受け、民族学と人類学に関心を持ちます。35年から38年までは新設のサン・パウロ大学社会学教授として赴任し、人類学の研究を始めました。41年にアメリカに渡って文化人類学の研究に従事。42年には亡命中のロマーン・ヤーコブソンを知り、言語学、とくに構造言語学の影響を受けます。59年からはコレージュ・ド・フランスの正教授となり、社会人類学の講座を創設しました。専門分野である人類学、神話学における高評価はもちろん、いわゆる構造主義の祖とされています。その影響を受けた学者には、人類学以外だけでもジャック・ラカン、ミシェル・フーコー、ロラン・バルト、ルイ・アルチュセールらがいます。レヴィ=ストロースはまさに、現代思想としての構造主義を担った中心人物でした。

本書のカバー後そでには、以下のような内容紹介があります。

「野生の思考La Pensee Sauvageは、1960年代に始まったいわゆる構造主義ブームの発火点となり、フランスにおける戦後思想史最大の転換をひきおこした著作である。Sauvage(野蛮人)は、西欧文化の偏見の凝集ともいえる用語である。しかし植物に使えば「野生の」という意味になり、悪条件に屈せぬたくましさを暗示する。著者は、人類学のデータの広い渉猟とその科学的検討をつうじて未開人観にコペルニクス的転換を与えsauvageの両義性を利用してそれを表現する。野生の思考とは未開野蛮の思考ではない。野生状態の思考は古今遠近を問わずすべての人間の精神のうちに花咲いている。文字のない社会、機械を用いぬ社会のうちにとくに、その実例を豊かに見出すことができる。しかしそれはいわゆる文明社会にも見出され、とりわけ日常思考の分野に重要な役割を果たす。

野生の思考には無秩序も混乱もないのである。しばしば人を驚嘆させるほどの微細さ・精密さをもった観察に始まって、それが分析・区別・分類・連結・対比・・・・・・とつづく。自然のつくり出した動植鉱物の無数の形態と同じように、人間のつくった神話・儀礼・親族組織などの文化現象は、野生の思考のはたらきとして特徴的なのである。この新しい人類学Anthropologieへの寄与が同時に、人間学Anthropologieの革命である点に本書の独創的意味があり、また著者の神話論序説をなすものである。

著者は1959年以来、コレージュ・ド・フランス社会人類学の教授である」

本書の「目次」は以下のようになっています。

序

第一章 具体の科学

第二章 トーテム的分類の論理

第三章 変換の体系

第四章 トーテムとカースト

第五章 範疇、元素、種、数

第六章 普遍化と特殊化

第七章 種としての個体

第八章 再び見出された時

第九章 歴史と弁証法

付録

訳注

訳者あとがき

文献

人名・書名索引

事項索引

本書を読んで印象的だった箇所を抜書きしたいと思います。

まず最初に、「序」において著者は次のように述べています。

「私は、人間学(人類学)の哲学的基礎に関する若干の点について、自分がサルトルとは見解を異にすることを表明せざるをえないと考えるに至った。しかしそれは、サルトルのある著作を何度も読みかえし、1960―61学年度に高等研究院(Ecole Pratique des Hautes Etudes)で聴講者とともに多くの回数をかけてその検討を行なった末の決意である。これだけの手数をかけてでき上ったこの批判は、避け難い見解の相違を越えて、われわれ全員の讃美と尊敬の間接的表現であるとサルトルが理解してくれることを期待する」

第一章「具体の科学」では、ブログ『構造人類学』で紹介した本に続いて、著者は神話と儀礼について以下のように述べます。

「神話や儀礼は、しばしば主張されたように、現実に背を向けた『架構機能』の作り出したものではなくて、それらの主要な価値は、かつてある種のタイプの発見にぴったり適合していた(そしておそらく現在もなお適合している)観察と思索の諸様式のなごりを現在まで保存していることである。ある種のタイプの発見とは、感性的表現による感覚界の思弁的な組織化と活用とをもとにしてなしえた自然についての発見である。このような具体の科学の成果は、本質的に、精密科学自然科学のもたらすべき成果とはことなるものに限られざるを得なかった。しかしながら具体の科学は、近代科学と同様に学問的である。その結果の真実性においても違いはない。精密科学自然科学より1万年も前に確立したその成果は、依然としていまのわれわれの文明の基層をなしているのである」

「野生の思考」といえば「ブリコラージュ」という言葉が代名詞といってよいほどに有名ですが、以下に登場する言葉です。

「原始的科学というより『第一』科学と名づけたいこの種の知識が思考の面でどのようなものであったかを、工作の面でかなりよく理解させてくれる活動形態が、現在のわれわれにも残っている。それはフランス語でふつう『ブリコラージュ』bricolage(器用仕事)と呼ばれる仕事である。ブリコレ bricolerという動詞は、古くは、球技、玉つき、狩猟、馬術に用いられ、ボールがはねかえるとか、犬が迷うとか、馬が障害物をさけて直線からそれるというように、いずれも非本来的な偶発運動を指した。今日でもやはり、ブリコルール bricoleur(器用人)とは、くろうととはちがって、ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る人のことをいう。ところで、神話的思考の本性は、雑多な要素からなり、かつたくさんあるとはいってもやはり限度のある材料を用いて自分の考えを表現することである。何をする場合であっても、神話的思考はこの材料を使わなければならない。手もとには他に何もないのだから。したがって神話的思考とは、いわば一種の知的な器用仕事である。これで両者の関係が説明できる」

第三章「変換の体系」では、動物と人間について、著者は述べます。

「動物の間の差異を人間は自然から取り出してきて文化の領域に移す。(対立と対照の形で記述することによって、すなわち概念化することによって、あるいは、具体的であるが消滅しない体の部分、すなわち羽根、嘴、歯を取り出すことによって―これも1つの「抽象化」である―。)それを人間の集団が取り込んで標章とし、それによって、人間どうしの類似性を変質させようとする。その同じ動物が、同じ人間集団によって、食物としては忌避される。言いかえるならば、人間が動物の肉を同化する可能性から生ずる両者の類似性が否定される―ただし、それは、忌避しなければ人間が両者の共通性を認めることになると感じている限りにおいてである。それゆえ、どの動物の肉をどの人間集団が食べてもよいというわけではない、とうことが必要なのである」

続いて、著者は「トーテム分類」という語を使って以下のように述べます。

「さて、この後者の操作〔食物禁忌〕が、前の操作〔トーテム分類〕から、可能であるが必然的ではない1つの結果として由来することは明白である。食物禁忌はトーテム分類にはつきものであるというわけではない。そして論理的にはトーテム分類に従属するものである。それゆえ食物禁忌は別箇の問題ではない。人間が人間性の中に現実に存在する動物性を食物禁忌によって否認するのは、動物どうしを区別する(そして差異づけの自然のモデルを提供する)象徴的特徴を取り込んで、人間のあいだに差異を設けるのに使わなければならないからである」

第七章「種としての個体」では、死者の名の禁忌という興味深いテーマが扱われます。著者は以下のように述べています。

「死者の名の禁忌は、民族学者にとって、それだけを切り離して扱える問題ではない。死者がその名を失う理由は、ペナン族において生者が体系の中に入るに際してその名を失い喪名を使うのと同じである。喪名の使用により彼はある1つの関係の1項となる。他の項は―死者であるから―その死者との関連で生者を規定する関係の中にしか存在しない。死者が名を失う理由はまた、父母が自分の名を失って親名を使うことにより、定数外の人間の出産のため体系に生じた問題を(子供の誰かが死ぬまで)解決するのと同じである。定数外の人員は、固有名で呼ばれる人間として『門口で』待っていなければならない。誰かが外に出れば彼は中にはいることができる。そして、はじめに体系外にあった人間と新たに体系外に出る人間とは同一視されて、体系を構成する諸関係のクラスの1つに収まることになる」

続けて、著者は、名前と社会について以下のように述べます。

「名前を非常に大切にして事実上使用不可能にしてしまっている社会もあるし、名前を濫発して人が死ぬごとにそれを破毀してしまう社会もある。後者の社会は、禁忌によってその名に始末をつけ、代りに新しい名を作るのである。これら2つの行き方は表面的に見ると相い反するように思えるが、実際には、有限かつ不変であるという分類体系の恒常的特性の2面を表わすものに過ぎない。要するにおのおのの社会は、それぞれこれらの規則と慣習によって、連続的な世代の流れに堅固で非連続的な格子型を押しあて、それによって構造の型をつけているのである」

第八章「再び見出された時」では、呪術について著者は述べています。

「トリックは呪術と同質のものであり、本来的に、呪術師に『ペテン』はありえないのである。呪術師の理論と実際との差は、本性的な違いではなくて程度の問題である。

第2に、呪術と宗教との関係という激しい議論を呼んだ問題がはっきりする。もしある意味において、宗教とは自然法則の人間化であり、呪術とは人間行動の自然化―ある種の人間行動を自然界の因果性の一部分をなすものであるが如くに取扱う―であると言うことができるなら、呪術と宗教は二者択一の両項でもなければ、1つの発展過程の2段階でもないことになる。自然の擬人化(宗教の成立基礎)と人間の擬自然化(私はこれで呪術を定義する)とは、つねに与えられている2つの分力であって、その配分だけが変化するのである。前に記したごとく、この両者はそれぞれ他方と連立している。呪術のない宗教もなければ、少なくとも宗教の種を含まぬ呪術もない。超自然の観念は自ら超自然的な力ありと考え、代りに自然には超人間的な力を想定する人間にしか存在しない」

また、ポリネシアの神話を題材に、著者は以下のように述べます。

「ポリネシアの神話体系の中には、通時態が共時態に対して決定的に勝利を占め、人間界の秩序を自然界の秩序の固定的投影として解釈することが不可能になるまさにその境い目に位置するものがある。自然界の秩序が人間界の秩序を生み出すのではあるが、後者は前者を反映するかわりに、それを延長するのである。

『火と水とは縁を結び、この結婚から地や岩や木や、その他もろもろの物が生まれた。イカが火と戦って敗れた。火は岩と戦ったが岩の方が勝った。大きな石は小石に戦いを挑んだが、小石の方が勝った。小石は草と戦い、草が勝った。草は木と戦ったが、草は敗れ、木が勝った。木はつたと戦ったが負けて、つたが勝った。つたは腐って、そこにうじ虫が繁殖した。そのうじ虫が変じて人間となったのである。』

この進化論には、いかなるトーテム型綜合も入り込む余地がない。事物や自然存在は、人間集団間の静的多様性の静的モデルとはなり得ず、人類の起原を説明するものとして順序よく並び、人類の出現を準備するのである」

そして、わたしにとっての最重要テーマである「儀礼」について、著者は以下のように述べています。

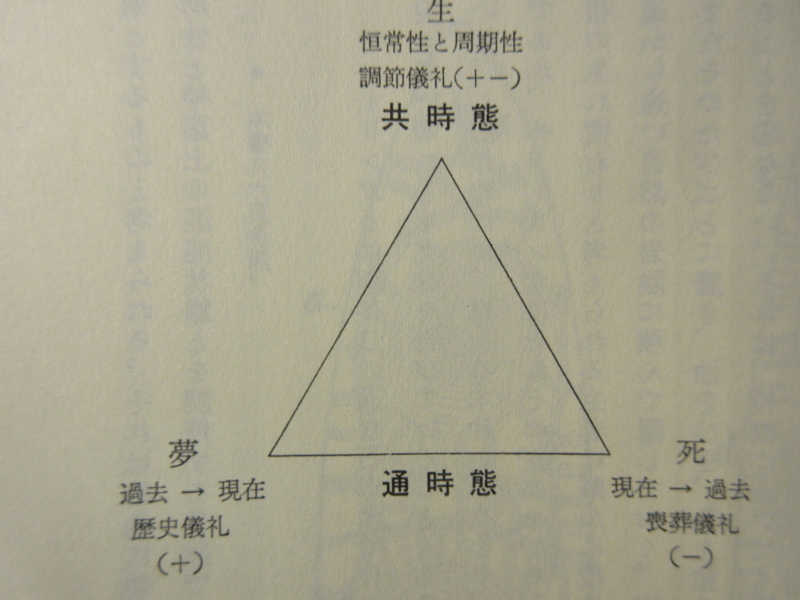

「儀礼があるおかげで、神話の『離接的』過去は、一方で生理的季節的周期性に、他方で全世代にわたって生者と死者とを結ぶ「連接的」過去につながる。この共時=通時体系をみごとに分析したのはシャープである。彼はヨーク岬半島のオーストラリア原住民の諸部族の儀礼を3類に分ける。『調整儀礼』はプラスとマイナスの2方向に働く。部族のテリトリーの各所に先祖が設けたトーテム本拠地において、解き放つ精霊もしくは精気の量を定めることにより、トーテム種やトーテム現象を多くしたり少なくしたりすることを目的とする。それは集団にとって利益になることもあるし、不利益になることもある。『歴史儀礼』もしくは記念儀礼は、神話時代―オーストラリア原住民のことばでは『夢』の時代―の神聖祥福の雰囲気を再現するものである。この儀礼は、立役者たちとその功業を鏡のごとくに写し出す。『喪葬儀礼』はその逆の手法である。生きている人間に遠い昔の先祖の役を演じさせるかわりに、生者であることを止めた人間を祖先に逆転換させる。これでわかるように、儀礼体系の機能は3つの対立を克服統合することである。3つの対立とは、通時態と共時態の対立、その両者のどちらにも生じうる周期性と非周期性の対立、最後に通時態の中での可逆的時間と非可逆的時間の対立である。第3の対立をあげたのは、現在と過去とは理論的にははっきり区別されるけれども、歴史儀礼は過去を現在の中へ持ち込み、喪葬儀礼は現在を過去の中に持ち込んで、しかもこの2つの手法は同等ではないからである。人間が神話の英雄の役を演ずるとき、英雄の実在性は全的にその中にあるのだから、英雄が戻ってくると言うのは正しい。ところが人間は1回死んだらそれっきりである」

『野生の思考』285ページより

『野生の思考』285ページより

著者は以上で述べたことを図式化しています。

「生」と「夢」と「死」からなる三角形の図です。

「生」は調整儀礼、「夢」は歴史儀礼、「死」は喪葬儀礼です。

儀礼を考える上で、きわめて興味深い図であると思いました。

第九章「歴史と弁証法」では、著者は加入儀礼について述べています。

「加入儀礼をもつ社会では、誕生や死は豊かで変化に富んだ概念化作用の材料を提供する。それはこれらの(そして他の多数の)観念が、実際的効果の方に顔を向ける科学的認識―これらの社会には欠けている―のために、現実と想像との区別を超越する意味の主要部分を失っていないからである。われわれはもはや、この充実した意味の亡霊を比喩的表現という小さな舞台の上で見ることができるに過ぎぬ状態に近い。したがって、鳥もちにつかまったとわれわれに見えるものは、われわれにとっては言葉の『遊び』(しゃれ)でしかない場合に、使う単語の意味を本気に解する思考のしるしなのである」

最後に「訳者あとがき」の冒頭で、訳者の大橋保夫氏が、本書について以下のように述べているのですが、これが本書の見事な要約となっています。

「『野生の思考』は、1960年代に始まったいわゆる構造主義ブームの発火点となり、フランスにおける戦後思想史最大の転換をひき起こした著作である。本書の直接の主題は、文明人の思考と本質的に異なる『未開の思考』なるものが存在するという幻想の解体である。未開性の特徴と考えられてきた呪術的・神話的思考、具体の論理は、実は『野蛮人の思考』ではなく、われわれ『文明人』の日常の知的操作や芸術活動にも重要な役割を果たしており、むしろ『野生の思考』と呼ぶべきものである。それに対して『科学的思考』は、かぎられた目的に即して効率を上げるために作り出された『栽培思考』なのだ。この分析を通じてレヴィ=ストロースは野生の思考を復権させるとともに、神話の論理の探求への道を開いた。それは人間精神の普遍性の把握にもとづく異文化理解の基礎理論の建設であると同時に、『野蛮人とは野蛮を信ずる者のことだ』とまで言い切るほどに厳しい、西欧文化のエスノセントリズムの自己批判でもある」

この最後の「西欧文化のエスノセントリズムの自己批判」という一文はまったく同感です。これまでアーカイックな社会を常に「未開社会」として見下してきた歴史を持つ人類学者が初めて良心をもって「あるがままに」対象を見つめた本、それが本書『野生の思考』ではないでしょうか。「儀式とは何か」について考え続けているわたしにとっても大きな示唆を得た一冊でした。