- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.02.25

『祭と儀礼の宗教学』柳川啓一著(筑摩書房)を再読しました。宗教学者として、東京大学で中沢新一、植島啓司、中原俊、島田裕巳、渡辺直樹、石井研士、四方田犬彦、鶴岡賀雄、林淳、竹沢尚一郎、島薗進、中牧弘允といった錚々たる顔ぶれを教えた著書が1987年に上梓した代表作です。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「世俗化時代の日本人の宗教的メンタリティ」「大衆化社会の現実によって、宗教は世俗化した。その世俗化にもかかわらず、あるいは世俗化することによって、聖なるものと俗なるもの、祭、儀礼などの宗教現象への関心はかえって強まっている。本書は〈群〉の宗教学の視点から、世俗化時代の日本人の宗教意識を解明する」と書かれています。

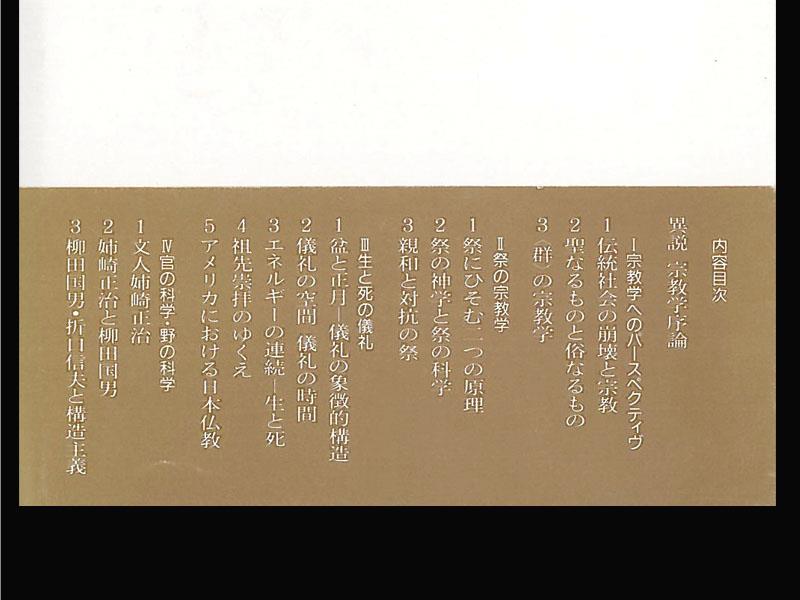

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

異説 宗教学序論

(1)宗教学へのパースペクティヴ

1 伝統社会の崩壊と宗教

2 聖なるものと俗なるもの

3 〈群〉の宗教学

(2)祭の宗教学

1 祭にひそむ二つの原理

2 祭の神学と祭の科学―会津田島祇園祭―

3 親和と対抗の祭―秩父神社夜祭―

(3)生と死の儀礼

1 盆と正月―儀礼の象徴的構造―

2 儀礼の空間 儀礼の時間

3 エネルギーの連続―生と死

4 祖先崇拝のゆくえ

5 アメリカにおける日本仏教

(4)官の科学・野の科学

1 文人姉崎正治

2 姉崎正治と柳田国男

3 柳田国男・折口信夫と構造主義

「あとがき」

「異説 宗教学序論」で、著者は日本における宗教学の歴史を次のように振り返っています。

「70年程のわが国の宗教学の歴史のなかに、どんなに多くの学説が浮き沈みしただろう。姉崎正治がシュトラウスの『聖書高等批評』を仏典に応用して以来、社会学、心理学、文化人類学、民族学、精神分析学、精神医学、考古学、解釈学、現象学、マルクス主義、実存主義、文化圏説、機能主義、構造主義、フレーザー、デュルケム、ウェーバー、ジェームズ、フロイト、シュミット、マリノフスキー、パーソンズ、エリアーデ、柳田国男、レヴィ=ストロース。人文、社会科学において宗教にふれた学説の目ぼしいものを、次々に摂取し、排泄し、処分した。われわれの先人もまた仲間も、他の学問領域と交錯するところで仕事をし、たとえば、社会学者なのか民族学者なのか、歴史学者なのか、その見分けは十分ではない」

(1) 宗教学へのパースペクティヴの「1 伝統社会の崩壊と宗教」では、「宗教」の定義について語られています。まずは広義の「宗教」について、著者は以下のように述べます。

「『宗教』という言葉にはいろいろな解釈が可能であるが、私は仮には『思考と感覚によって確かめることのできる日常の世界を「俗」と規定し、これと質を異にする、経験を超越した領域を「聖」として区別して、聖の世界によって、人間とそれを取り巻く状況とが、真実の意味と価値を与えられるとする精神文化の一形式をいう』と定義する。これは、世界中の宗教、東洋も西洋も、古代宗教も現代の宗教も、キリスト教も仏教も、あらゆる宗教にあてはまるようにするという定義であるので――少なくもそう試みた定義であるので――非常にばく然としていて、それぞれの宗教にぴたりとあてはまる定義ではないが、それは定義の運命であろう。したがって、『聖』というのはキリスト教的な考え方で、むしろ仏教の場合にはこれを『真』か『正』といったほうがいいかもしれない」

また、狭義の「宗教」について、著者は以下のように述べます。

「この場合には宗教に4つの要素がある。1つは、どういうものを信じなければいけないかということをまとめた『教義』。第2に、尊敬の態度を示すためにはどういうような形式で崇拝しなければいけないかということ、普通『儀式』と呼ばれるもの。第3に、そういうものをきめる団体がある。これが『教団』である。そこには、世間の団体と同じように階層性があるのが普通である。第4番目に、重要な要素として『創始者』というのがある。創始者のかわりに神話的人物ともいえるのは、日本の神道とか、あるいはインドのヒンズー教のように、特にだれが始めたというようなものではない宗教の場合には、神話の中に物語られている神とか英雄が重要な役割をなしている。宗教を狭い意味でいった場合には以上の4つの要素をそなえたものである」

(1)宗教学へのパースペクティヴの「2 聖なるものと俗なるもの」では、社会学 エミール・デュルケムの考えが紹介されます。「聖」について言及した人は多いですが、これを「俗」と対比して、明確に説明したのは、デュルケムが最初です。彼は、次のように述べました。

「宗教とは、神聖なもの、いいかえれば、隔離され、禁止された事物に関係する信念と行事の体系であり、これに帰依するすべての人々を、教会と呼ばれる1つの道徳的共同社会に結合させるのである。」

著者は「聖」なるものについて、「自然」を持ち出して以下のように述べています。

「われわれのまわりにあって聖化される素材となるものは、『自然』である。ここから、いわゆるナチュラリズム学説が生まれる。宗教学の開祖に擬せられるマクス・ミュラーは、太陽、月、天地、山川草木などが、擬人化され、神格化されると説いた。もともとは俗なるものが、神話に語られるうち、たまたま聖化されるのである」

また、「人間」を持ち出して以下のようにも述べます。

「これにたいして、『人間』自身がその素材ではなかったかというアニミズム説がある。タイラーは、夢と失神と死の経験から、目に見える肉体にたいして、目に見えない第2存在が、人間を生かしていると推理して、霊魂観念が発生したという。スペンサーによれば、死者祭祀、祖先崇拝がその始まりである」

さらに、「社会」を持ち出して以下のようにも述べています。

「第3の考えうる材料は、人間と人間のつながり、『社会』である。ふたたびデュルケムに戻るならば、かれが前二者の説を批判するのは、ともに実際にはそうでないものを錯覚によって、科学的知識の不足によって聖とみなしたということになり、それでは宗教の永続性を説明するに十分な保証とはならないとみたのである。かわりにかれは聖の根源を社会に求めた。これこそ個人を超える超越性と個人に義務を課する至上命令を発する存在であり、しかも擬人化された自然や推理された架空の霊魂ではなく、れっきとした実在である。そこから『社会は神である』という有名な成句が生まれる」

(1) 宗教学へのパースペクティヴの「3 〈群〉の宗教学」では、宗教集団の標準的モデルとして、著者は以下のように近世以降の村について書いています。

「近世以降の村(ここでいう村はいわゆる自然村であって、大字とか部落とか呼ばれるものである)において成立し、制度化されたかたちは以下のようなものであろう。村人は、村の中にある神社に全部が属し、その神社には、専門の神職が常住しないことが多いから、神社を維持・管理し、また、定時、ふつう年2回の祭を行なう」

また、<檀家>について以下のように書いています。

「一方、自分の村または近隣に寺院があり、これはそれぞれの仏教宗派のいずれかに属する僧侶がいて、その<檀家>となっている。この場合は、一村が全部同じ寺の檀家ということは例が少なく、ときには、宗派の異なる檀家が混在している。しかも宗派がちがう、したがって教義の相違によって、村人の間にそれが原因の摩擦が起こる、ということはない。檀家は僧侶に、葬儀、死者の法要、毎月または季節ごとの家における礼拝を依頼し、盆、正月に寺へ詣る。神社と寺院の間にも、信仰のちがいによる軋轢はない」

さらに、<講>について以下のように書いています。

「村の中の宗教集団としては、<講>がある。<講>は、村内における崇拝対象を核として形成されるもの、山の神講、庚申講、観音講、念仏講などと、村外の遠隔地の有名寺社への参詣団体であるもの、伊勢講、秋葉講、三山講などとに二大別される。<講>は、村の中の組、有志、また、年齢別、男女別、既婚未婚別などによってわかれて、一種のサブ・グループとなっている」

そして、宗教集団としての<家>についても以下のように述べます。

「<家>は<祖先>を祭る集団である。しかし、たんに生きている家族が死者を祀るという意味ではない。<家>は世代を超えた存在であるから、生者と、<祖先>すなわち死者をふくめた共同体である。死者と生者は、<祖先>の恩とこれにこたえる生者の供養という宗教行為(それがなければ死者はあの世をさまよわねばならない)によって、相互依存の関係にある。の意味で、<家>はそれ自体宗教集団となる」

<家>の問題は重要です。著者は以下のように続けて述べます。

「<家>は生者と死者の共同体である。近世にいたって確立されてくる、葬儀と年忌法要の慣行は、死者も、1つの通過儀礼のサイクルに組みこむことになった。すなわち、葬儀を一種のイニシエーションとして、初七日、四十九日、一、三、七、十三回忌などを経て、三十年忌ないし三十三年忌の『とむらいあげ』によって、個人の法要はなくなり、集合体としての<祖先>になる。これは、生まれた人間が、お七夜、宮まいり、七五三、十三参り、成人式と連なる儀礼と同じ構造であって、死者もまた成長するという、死霊の安定化して行くプロセスが見られる」

このような祖先崇拝について、著者は以下のように述べます。

「こうした祖先崇拝は、小家族の親しさや団結をつよめるものであるが、『自分たちの家で祭るのでなければ、何処も他では祭る者の無い人の霊』を崇拝の対象とするために、各家において個別化された信仰となる。ことに、日本の祖先崇拝は、血のつながりによるのではなく、他家から嫁入り婿入りした者も、自分の出自の家ではなく、血縁関係のない祖先を祭るのであるから、中国、韓国の祖先崇拝のような、同族、一族という、小家族をこえた大きな祭祀集団を上位にもつものではない。分家すれば、その分家した者が第一代の祖先となって、本家とは別になるので、日本の祖先崇拝は、無限にスプリットして行く。閉鎖的で、先代先代とたどって行く垂直的な線であらわされる」

また、著者は「氏神―氏子」の関係について、以下のように述べています。

「おのおのの<祖先>をいただいて、家ごとに孤立している<檀家>集団を補完するために、村にとっては家と家の連合としての宗教が必要になる。『氏神―氏子』関係の機能的な必要性は、この点にある。垂直的な人間関係にたいして、水平的な人間関係を補足するのである」

「氏神―氏子」関係が、水平的な人間関係を補足するという指摘は重要です。

人間関係といえば、なによりもそれを強化するものは祭です。 祭は、2つの部分の複合体とされます。1つは、「祭儀」(ritual)であり、もう1つは、「祝祭」(festivity)です。著者は、「祭儀」について以下のように述べています。

「祭儀の面は、厳粛、荘重な行事である。祭に入るまでに、精進、潔斎を行なって心身を浄化し、細部にわたって伝統的に定められた式典に列する。ただこうした行事は、神職、氏子総代、長老、地域の代表など、その土地の権力、権威構造が反映している。<家>の連合としての<氏子>組織がそのままにあらわれている」

また著者は、「祝祭」についても以下のように述べます。 「祝祭の部分は、みこし、山車がくり出し、歌と踊りの芸能、饗宴など、陽気に行なわれる。行事を担い盛り立てるものは、村町内の一般の<氏子>である。ふだんの社会構造においては下位にある、子ども、青年、ときには女性が主役を演じ、上下の関係は逆になる。日常の、<家>の関係、また<家>の内部における関係が、一時的に停止されることになる。祭の反構造性、また、無構造性はこれを示している」

人間関係の強化という視点からは、 <講>の問題を忘れることはできません。著者は述べます。

「<講>は、平安時代においては、仏教の儀式の定則を称するもので、法華八講、維摩会などの講式があり、篤信の貴族が行なった。式次第のみならず、またその団体をもさすようになった。それは、地縁、血縁をこえて、信仰を同じくする者の集団であることが、これまでの日本の諸宗教教団にくらべて、大きな特徴であった。のちに、庶民の次元にまで降って<講>の名称が用いられるようになるが、同信集団(あるいは、血縁、地縁のほかに心縁、信縁というカテゴリーでとらえる研究者もいる)の意味づけは、今日にいたるもつづいている」

(2)祭の宗教学の「1 祭にひそむ二つの原理」では、宗教学者の薗田稔が「祭」とい う論文で書いた次の一節が紹介されます。

「祭とは―、劇的構成のもとに祭儀(リチュアル)と祝祭(フェスティビティ)とが相乗的に現出する非日常的な集団の融即状態(コミュニタス)の位相において、集団の依拠する世界観が実在的に表象するものである。そして、その表象された世界像のなかで、集団はその存続の根元的意味を再認識し、成員のエトスが補強される。要すれば、祭は集団の象徴的な再生の現象である」

「祭における換喩と隠喩」では、構造人類学者レヴィ=ストロースの説を紹介しながら、著者は以下のように述べています。

「祭、あるいは一般に儀礼の原理として、『分割』と『反復』という相反する2つを取り上げているのは注目をひく。分割はとどまるところを知らず分けて行く志向であり、反復は同じことの、うむことを知らぬくり返しである。祭における例でいえば、祭は、神あるいは神のもつ力の分割の過程とみることができよう。柳田の『柱松考』以来の考え方では、神をよび寄せ、その神がみこしにのって町々にのりうつり、また、神への供物が次々と分配されて、『神秘な連鎖』を作って行く。分割の過程は時の流れにそっており、ドラマとしての祭のみかたはその線に沿ったものである」

(2)祭の宗教学の「2 祭の神学と祭の科学―会津田島祗園祭―」では、「つながりとしての祭」として、著者は以下のようにデュルケムの「宗教の統合理論」を紹介しています。

「『宗教生活の原初形態』において、オーストラリア原住民のトーテムの祭が、トーテム動植物をふやすためという功利的目的をたて前としていたという、原始人のあやまった因果関係の認識、かれらの無知によるものであるという見解をしりぞけた。オーストラリアは雨季と乾季に分かれている。乾季には食物を求めて家族ごとにばらばらに散って生活している。それは人びとが利己的な欲求を主として、社会的連携を弱くする恐れがある。したがって雨季には、部族が同じ場所に集まって、祭を行なってわれわれは1つであるということを再確認する必要がある。トーテム動物の増殖という架空な目的の裏には、精神的な連帯の強化という真の目的が潜在しているという」

デュルケムは、宗教は社会統合をはかる機能を持つという、実際には証明できない要素に究極的な原因を当てはめているわけです。著者は、以下のように述べます。

「祭は人びとのつながりをよみがえらせる。現代の都会生活の荒涼さを一面的に強調すると、逆に、何の実際的目的にもなりそうにもない祭を通しての人と人とのつながりが、失われたものへの郷愁となる。 つながりとしての祭を科学的に、すなわち事実と事実との相互の関係について見ようとするとき、それは祭と社会集団、社会組織、社会構造との関係をみることになる。社会学、社会人類学の実証的研究において、それはたびたび繰り返されている。祖先崇拝は血縁集団の精神的強化と統制をはかるものである。近代都市、近代国家においてさえ、新しい祭が創り出され、それは、社会、国家への帰属感を呼びおこそうとするものであるなど」

著者はまた、「聖なる劇としての祭」として、以下のように述べています。

「つながりとしての祭は、町、坪などの集団の連帯を維持、強化する。聖と俗という用語を使うならば、俗なるものを補強するために、聖なる象徴―神、神輿、酒、食事―が使われている。これは機能論的アプローチとして広く用いられている。しかし、町民が集まって記念式典を行ない、あとで一ぱい飲むというのも集団の維持・強化にはたらく」

(2)祭の宗教学の「3 親和と対抗の祭―秩父神社夜祭―」の冒頭では、著者は以下のように「祭」に対する私的な思いを述べています。

「私が祭という現象に興味をひかれ気をつけるようになったのは、1960年の安保改定の時であった。その抗議運動の儀式的スタイルと、その急速な昂揚と急速な終焉が、『祭』との類比によって分析できる共通の特徴をいくつか持っていると私には見え、祭を通して、さらに、日本人の行動形式の特徴をも引き出すことが可能ではないかと思ったのである」

(3)生と死の儀礼の「1 盆と正月―儀礼の象徴的構造」の冒頭では、著者は、「宗教」と「儀礼」の関係について以下のように述べています。

「宗教とは、信仰、信心を中心とするものであって、儀礼は二次的なものであるという見解がかなり一般的な時期があった。それは、宗教改革によって生れたプロテスタンティズムの傾向でもあったが、宗教学界もまた、こうした考え方の影響をかなり受けていたことは否めない。儀礼は外形的、表面的、固定的、習慣的などという形容詞をつけられて、いわゆる原始宗教の事例を除いては、儀礼の研究は従属的な地位を与えられていた。 1960年の後半以来、こうした傾向は大きく変ったように見える。儀礼は、信仰のたんなる外側への表現でなく、それ独自の意味と価値を持つものであることが認められてきた」

明治以降の日本における変化について、日本民俗学を創始した柳田国男は、1940年に行なわれた座談会において次のように語っています。

「一番私らの惜しいと思うのは、日本人の今まで長く味わってきた興奮ですね、きれいな興奮、それに伴うイマジネーション、これらがみななくなってしまった。普段にあまり興奮が多いものだから。・・・・・・以前はそれを一ぺんにとってしまった。お祭の場合に三分の一、お正月に三分の一、お盆に三分の一、というようにパッととってしまった。あとは虫みたいな生活。その差が大きかっただけ、その興奮は高かったと思う。」 柳田自身も、また、その門下も、祭と盆と正月の行事、儀礼の採集と分析には、総力を挙げたといってよいでしょう。正月と盆は、年中行事の一環として研究が集中されました。

(3)生と死の儀礼の「2 儀礼の空間 儀礼の時間」では、著者は「死をめぐる儀礼」について以下のように述べています。

「死をめぐる儀礼は、前から、宗教学、人類学、民俗学のテーマとなっており、臨終から葬儀、追悼儀式に至る一連の儀礼が明らかにされている。しかし、社会史学、社会学、看護学などの分野における、近ごろの死の研究はさらに新しい領域を開いている。死の儀礼は、パターン化された葬送儀礼だけでなく、死にゆく人びととその家族、親族、医者、看護婦などの医療従事者、それに宗教家と葬祭業者という人間関係の網の目の中の広い範囲のものをふくむと解されるようになった。すべてが、儀礼行為といってもよい。末期のふるまいが運、不運によるものであれば、あるいは間に合わぬかもしれないが、それでも、「死に方の儀礼」の習得は人の心得であろうか」

また、「儀礼としての礼儀」では、以下のように「礼」の問題が語られます。

「儒教の『儀礼』のような、家族、親族の複雑な儀礼体系を日本人は受け容れられなかった。それでも、イエとかムラという、前提の相互に了解される人間関係の儀礼はあった。本式とはいえなくても一応儒教に託された『礼』が、明治の末期に崩れたあと、われわれは、何をモデルとして、礼儀を再建しようとしたか、再建に成功したのか、失敗したのか」

著者は、『儀礼としての相互行為』の著者であるゴフマンの考えを紹介し、「儀礼は、相手にたいする敬意だけではなく、相互の行動の交換であって、自らの地位、役割をも確立するものである」と述べます。それは、けっして己れをむなしくするものではありません。己れの地位、役割は、比喩的にいって、「神聖性」を帯びており、それを汚されまいとして、礼儀、エチケットを行なうのです。宗教の儀礼とは決して無関係ではありません。

(4)生と死の儀礼の「3 エネルギーの連続―生と死」の冒頭では、「現代の課題としての死」として、著者は「宗教は死の問題から始まるといってもよい」と述べます。 また、民俗学者の折口信夫が「民族史観における他界観念」で述べた「なぜ人間は、どこまでも、われわれと対立して、生を営むもののある他界を想像しはじめたか、それは人が死ぬからである」という言葉を紹介します。 さらに、社会人類学者のエドマンド・リーチが『文化とコミュニケーション』で述べた「人は死ぬものであり、病気は死を招くというのが人間の認識の中心である。死が個人の必然的な消滅を意味するということを否定するのが、あらゆる宗教の核心的教説である」という言葉も紹介しています。「個人の必然的な消滅」とは、譬喩的にいえば、エネルギーの消滅でしょう。しかし、消滅と考えたくないのが、「宗教の核心」であるというのです。

それから著者は、「死」の問題を語るにあたり、恩師である宗教学者の岸本英夫について以下のように言及しています。

「私の宗教学の先生である岸本英夫は、50歳のとき、アメリカで手術を受け、医者にこれは悪性の癌であると告げられた。そのあと10年間、再発と手術を続け、その間、学問の上でも、学術行政の上でも大きな仕事を成しとげ、60歳のとき、ついに癌は全身に転移して亡くなられた。その間の自分の心理を綴った『死を見つめる心』(講談社、昭和39)は世に大きな感動を与えたが、岸本にとっては、自分が消えてしまったあと、ほかの人はまだこの世にいるけれども、自分は途端にパッと電気が消えるように消滅してしまう、そこから起こる不安感、生きたいという欲望をいかに処理しようとしたかという手記である。多くの宗教において説いている死後の世界という希望的想像を否定した上で、いかに自分の死の問題に対処するか、そのときどきの心境を述べている」

この読書館でも紹介した『死を見つめる心』は、「宗教学者が死について真摯に考え続けたら、ここまで深い思考が可能なのか」と感動するほどの名著でした。

「エネルギーの連続」では、「人間の霊魂というエネルギーはどうなるか」という問題があります。それについて、著者は以下のように述べます。

「日本の民間信仰において指摘されるところであるが、誕生からお七夜、宮参り、七五三、十三詣りとあるように、死後も、初七日、四十九日、一周忌、三周忌、七周忌、十三周忌等々と、成育の行事と死後の行事とは並行したところがある。死は、息を引き取った、心臓が停止したという生理的次元において終わるのではなくて、社会的に完全な死者と認められるためには、ある程度の期間が必要であるということである。しかも、切りもなくそれが続くというわけでもない。三十年忌、あるいは三十三年忌に『とむらい上げ』が行なわれ、先祖になるという」

さらに、「とむらい上げ」に関連して、著者は次のように述べます。

「日本に仏教流の輪廻の観念があるかどうか、もっとつきとめねばならぬ問題だが、だれだれの生れ代わりといういい方などからみると、また死のけがれを取り去ったのち、この世に戻って来るという考え方があったのではないか。すなわち、生者のもっているエネルギーは死者にも移り、それは時には死の『けがれ』とも同一視されながら、30年または33年の間、エネルギーは消えないまま、またふたたびこの世に戻って来るという考え方である」

これは、拙著『永遠葬~想いは続く』(現代書林)で取り上げたテーマにも通じます。1905年の論文で、アルベルト・アインシュタインは、「E = mc2」という世界一有名な公式を示しました。アインシュタインは、これまで隠されていた「永遠不滅の物質など存在しない」という秘密を初めて人類に明かしました。これは、まさに「諸行無常」そのものです。考えてみれば、わたしの目の前にあるコーヒーカップもパソコンも、一見、物質として見えます。しかし、それはたまたま素粒子がカップやパソコンの形を成すように集まって、そのように構成しているだけなのです。カップを床に叩きつければ、粉砕されて小さな陶片になってしまいますし、パソコンだってハンマーか何かで壊せば、プラスチックその他の破片と化すはずです。

かくいうこの「わたし」だって、同じです。たまたま今は、一人の人間として、成人男子として存在していますが、死亡して荼毘に付されてしまえば、灰になってしまいます。それを外で撒かれれば、千の風とともにどこかに飛んで行ってしまいます。そのとき、かつては「わたし」という人間を構成していた素粒子たちは今度は灰を構成するわけです。すなわち、こういうことです。「コーヒーカップ」も「パソコン」も「わたし」も物質ではなく、出来事なのです。すべて物質と思われていたものは、実はたまたま素粒子たちが何かの目的で集っているイベントなのです。これは「孤立系のエネルギーの総量は変化しない」という物理学における「エネルギー保存の法則」につながります。しばしば「エネルギー保存則」とも呼ばれる、この法則は、任意の異なる二つの状態について、それらのエネルギー総量の差がゼロであることをいいます。一度生まれたエネルギーは消滅しないのです。この宇宙において、永遠不滅の物質は存在しないけれども、エネルギーは不滅なのです。

わたしが唱える「永遠葬」という言葉には、「人は永遠に供養される」という意味があります。日本仏教の特徴の一つに、年忌法要があります。初七日から百ヶ日の忌日法要、一周忌から五十回忌までの年忌法要です。五十回忌で「とむらい上げ」を行った場合、それで供養が終わりというわけではありません。故人が死後50年も経過すれば、配偶者や子どもたちも生存している可能性は低いと言えます。そこで、死後50年経過すれば、死者の霊魂は宇宙へ還り、人間に代わってホトケが供養してくれるといいます。つまり、「とむらい上げ」を境に、供養する主体が人間から仏に移るわけで、供養そのものは永遠に続くわけです。まさに、永遠葬です。有限の存在である「人」は無限のエネルギーとしての「仏」に転換されるのです。これが「成仏」ということです。あとは「エネルギー保存の法則」に従って、永遠に存在し続けるのです。つまり、人は葬儀によって永遠に生きられるのです。

話を戻します。著者は「人が死ぬとき」について、次のように述べています。

「実際に人が死ぬときには、一体どうであったか。死期が迫っていると予測されるとき、死ぬ本人がそれを自覚するか、そうでなければ、友人とか親戚とかの他人が、本人に死の自覚を持たせることが一種の義務であった。 死に臨んでいる人間にたいして、僧侶、家族、親族、隣人、ばあいによれば、たまたまその家の前を通りかかった人も、皆病室を訪れ、互いに生前の相手にたいする罪を悔い、蒙った恩恵に感謝し、別れの挨拶をする。カトリックであれば、臨終のときのサクラメントを行ない、人びとは、公然と大声で泣き、自分の悲しみの感情を爆発させるのである。これはカタルシスとなり、人びとは日常の生活へとしだいに戻って行く。 アリエスによれば、臨終における死者とそれを取り囲む人びとの行為は、1つのドラマであった。「死にゆく者と、それから彼が属している社会とは、互いの絆を確認し合う」のである。このような儀礼に送られて、死者は復活の日までを待つことになる。そのために、人びとは墓地を教会の中、あるいは教会の付属地に持つことを求めた」

最後に、著者は恩師である岸本英夫の死に対する姿勢について、以下のように述べるのでした。

「岸本英夫は、死と向かいあう心構えをつくっていかねばならないとして、死を特別なものとしてとらえず、自分が無になると考えずに、別れのために気持の準備をし、動揺せずに『サヨナラ』をいえるための修業が必要であるといった。サヨナラと言って永遠の休息に入るというが、そのとき自分の肉体はどうなるのか。各元素に分解してエネルギーは消えないのか。またその手記に『大宇宙の中に吸収される』という表現があるが、このときの大宇宙はどれほど具体的な意味を持っているか。 これらについて岸本は更に展開する前に亡くなってしまった。しかしこのばあいも、死をエネルギーをなくした虚の状態としてとらえず、死に積極的な意味をつけようとしたものかと思う」

死は「エネルギーをなくした虚の状態」などではありません! エネルギー保存の法則に従って、「いのち」は永遠に生き続けるのです。