- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.01.04

今年の正月は非常に仕事がはかどりました。好発進に満足です。

次回作である『死ぬまでにしたい50のこと』(仮題、イーストプレス)の第一稿を書き上げ、さらには『儀式論』(仮題、弘文堂)の主要な参考文献となるタイラー『原始文化』、フレイザー『初版 金枝篇』、ブリュル『未開社会の思惟』、デュルケム『宗教生活の原初形態』の書評も書くことができました。

さて、今年読書館で紹介する2冊目は『日本文学の大地』中沢新一著(角川学芸出版)です。現在は明治大学研究・知財戦略機構特任教授である著者が1995年から97年にかけて『新編 日本古典文学全集』(小学館)の「月報」に連載していた文章を中心に編集された本です。

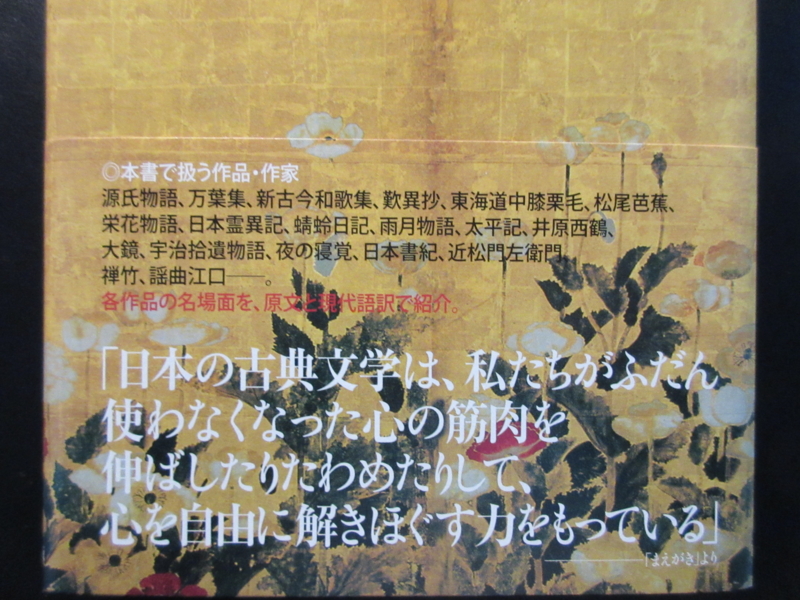

本書の帯

本書の帯

本書の帯には以下のように書かれています。

「魅力的な日本文学を生み出した『大地』とは?」

「画期的な文学案内にして、古典と現代思想の豪華な饗宴!」

「日本の古典はおもしろい! 常識はずれでおもしろい!!」

また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「自由闊達に、そして軽快に、日本の傑作古典文学の地層の奥ふかくにダイヴし、自然と文化が溶けあう日本人の『心的空間』を描きだす!

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「まえがき」

1 源氏物語

権力のポルノグラフィー◇「桐壷」より

2 万葉集

(1)背中の後ろを流れる霊

(2)越境するポイエーシス

(3)ある「終わり」をめぐる歌

◇天皇の歌、ほか

3 新古今和歌集

幽玄の神秘主義◇「仮名序」ほか

4 歎異抄

大地に知を棄てる◇「第二条」ほか

5 東海道中膝栗毛

驚異的な軽薄◇「初編」より

6 松尾芭蕉

人間の底を踏み抜く◇「奥の細道」ほか

7 栄花物語

女が歴史を書くということ◇「あさみどり」より

8 日本霊異記

国家を超えるカルマの法則◇「下巻・第二十六話」より

9 蜻蛉日記

リビドーの裏地に描かれた女性文学◇「天歴九年」より

10 雨月物語

「婬」の自然思想◇「貧福論」より

11 太平記

(1)イデオロギーとテクノロジーのカオス

(2)カタストロフィの予兆

◇「人見本間討死の事」より

12 井原西鶴

(1)恋する換喩

(2)恋愛純粋構造

(3)崩れゆく可能世界

◇「好色一代男」より

13 大鏡

道長、擬制の成功◇「道長・長徳元年」より

14 宇治拾遺物語

打ち棄てられ、地を這う「餓鬼」と「聖」◇「清徳聖奇特ノ事」より

15 夜の寝覚

精神分析としての物語◇「巻四」より

16 日本書紀

老獪なる国家建設の書◇「推古天皇・十二年」より

17 近松門左衛門

人形、悲劇の化身◇「曽根崎心中」より

18 禅竹

中世的思考の花◇「明宿集」より

19 謡曲 江口

菩薩としての遊女◇「江口・後場」より

「あとがき」

「初出一覧」

「古典原文・現代語訳 出典一覧」

「まえがき」で、著者は次のように書いています。

「古典文学を生み出した心的な空間の持つ最大の特徴は、その空間の中では自然と文化が分離されない、というところにある。これに対して近代文学は、『自然と文化の大分割』という、西欧近代を生み出してきた強力な原理の影響を受けて形成された新しい心的な空間の秩序に、みずから引き込まれることによってつくりだされた。この『自然と文化の大分割』という近代を生み出した原理の再検討が、現代の思想の取り組むべき最重要の課題となっている」

また、著者は次のようにも書いています。

「現代の私たちは、古典文学を生み出した『大地』が解体され再編成されたあとにできた、近代の心的空間を生きている。そのために、それと根本的に異なる構造をした、古典的な心的空間を通して眺められた世界の姿を、実感としてとらえることが難しくなっている。しかし古典的な心的空間は解体され、消えてしまったのではなく、無意識の底に沈んだようにして、日本人の心の中に生き続けている」

続いて、著者は次のように述べています。

「その心的空間では、自然と文化は分割されるのではなく、連続してつながりあっている。自然が文化の中に折りたたみ込まれ、文化は自然の内奥に向かっていくことを理想とした。こういう思想は、作家や知識人や芸術家によって抱かれていただけではなく、庶民生活や景観の中に息づいてきた。それどころか、料理、建築、造園、農業、漁労、祭祀から経済システムの中にさえ、それは生きている。古典文学を生んだこのような心的空間は、日本人の無意識の構造そのものをあらわしている。じつは『クールな日本』と言われているものは、ここから生まれている」

『源氏物語』についての「権力のポルノグラフィー」では、著者は以下のように述べています。

「天皇の権力は、最初から性愛と一体になって発達してきている。古代の天皇は、征服した地方の首長の娘たちを、『采女』として献上させていた。『采女』は、絹や海産物や野菜などといっしょに、天皇のもとに差し上げられたのだ。天皇はこのとき、神にお供物を捧げるための宗教的システムを、そっくりそのまま利用して、自分の権力のひとつの根拠とした」

続いて、著者は「初物」について以下のように述べます。

「日本人は、大地が生み出してくれるもののうちの『初物』を、かならず神に捧げた。神が、大地の恵みを私たちに贈与してくれたのだから、私たちはそれに応えて、贈られたもののうちで、もっともみずみずしい『初物』を、神様に捧げましょう、というサクリファイス(犠牲)の考え方だ。この宗教的な思考法を、自分の権力の根拠として採用した天皇は、そこで地方地方の大地の産物の、献納を求めた。そして、それといっしょに、大地の生殖力を一身にまとった、地方の女性たちの中から、魅力的な『初物』が、『采女』として捧げられてくるような制度をつくったのである」

さらには「天皇」について、以下のように述べられています。

「天皇の制度では、はじめから権力と性愛は、ひとつに結合していたのである。天皇の権力は、人間だけではなく、自然の奥底にまでおよんでいこうとする欲望をいだいていた。そのために、天皇は性愛の領域でも、まず第一のエキスパートである必要があった。女性の身体から、最大限のよろこびと豊穣を誘いだすことのできる能力は、時代が中世となっても、帝王学の大事な主題となっていた。

光源氏という男性は、そのような天皇のコインの裏なのだ。彼は事情があって、天皇になってもおかしくない生まれなのに、皇子のままでとどまった。皇子とはヴァーチャル(潜在的)な、可能性としての天皇である。ということは、源氏の一生をとおして、現実の天皇には実現できなかった、天皇という存在に秘められた可能性に、ひとつの表現があたえられた、と考えてみることもできる。彼の物語は、権力と性愛のテーマをひとつに織りあげながら、天皇というものの秘密を語り出しているのだ」

『万葉集』についての「背中の後ろを流れる霊」では、著者は次のように歌に関する自説を展開しています。

「歌というのは、言葉をもって編まれ、言葉によってつくりだされたものであるという事実にたいする、深い驚きが、そこには生きている。もっというと、人間は言葉というものを、こんなふうに整えることができて、こんなふうに整えてみると、それは不思議な力を帯びはじめる、言葉は人が語りだすものだけれど、うまくするとそれは宇宙的な性質を帯びることにさえなる、という驚きの感覚が、『万葉集』には、生き生きと残されている。『万葉集』というタイトルは、だからたんに同じ時代に知られていた歌を集めた、というよりも、歌にこめられたそういう不思議な力を、一冊に集めてみた、という生々しい意味を持っていたように、感じられるのだ」

『万葉集』は古い歌集です。しかし、著者は述べます。

「人間は、たかが千年くらいでは、たいして変化しない。言霊の実感に生きる『万葉集』の詩人たちの思考法と、貨幣の魔力とともに生きる私たちの世界の間には、そう思われているほどの違いはない。それくらい思い切ってみることによって、私たちは『万葉集』の中に、未知の豊穣を発見することができるかもしれないのである」

『新古今和歌集』についての「幽玄の神秘主義」では、著者は以下のように「幽玄」を語っています。

「『新古今集』の美学が、いわゆる『日本的なるもの』のモデルをつくったことは、あきらかである。自然を視覚化し空間化する能力は、こののち日本人の中で、異常な発達をとげることになった。自然の形をたくみに様式化して、デザインの対象につくりかえてしまい、いとも軽々とそのデザイン化された空間を編集してしまう能力は、数百年のちの江戸時代になると、空前絶後の高まりをみせるようになり、西欧芸術とは異なるデザインとしての美術を、この国に花開かせることになった。そして、定家たちがみごとに分析してみせた『幽玄』の空間神秘主義は、はるかのちの『美しい日本の私』のノーベル賞講演にいたるまで、日本人に深い影響をおよぼしつづけている」

『歎異抄』についての「大地に知を棄てる」では、著者は以下のように親鸞の思想を語っています。

「親鸞は、法然の設定した新しい単純にして深遠な規則に、忠実にしたがって最後まで歩みきってみるならば、仏教という思想は、最終的にはどういう形をとることになるか、とことんまで追い込んでみようとしたのだ。しかも、その思想的探究は、宗教的な権威に守られて、大地の雑菌にまみれていない寺院でおこなわれるのではなく、無底の大地のただなかで、遂行されなければならない。そこでは、言葉や観念をあつかっているときのようには、軽快でかっこうよく事は運ばない。なにしろそこには、いまだ日本語による思想が立ち向かったことのない、複雑で、深々とした、霊性の大地が、渦を巻いているのだ。その深い流れの中に立って、その流れそのものを素材にして、彼は法然の設定した、たったひとつのゲームの規則から、アジアで千数百年をかけて発達してきた、仏教の全思想を、もういちど創造しなおしてみる、という大変な仕事に取り組んだ。そう考えてみれば、いかに親鸞の企てが、途方もないものだったかが、よくわかる」

『蜻蛉日記』についての「リビドーの裏地に描かれた女性文学」では、著者は以下のように平安貴族たちの結婚について述べています。

「平安貴族たちの結婚は、どうもあまり楽しくない雰囲気のままに、はじまることが多いようだ。知人を介しての交渉、歌の応答などがあったのちに、男性が女性の住む家をこっそりと訪ねる、という形式をとってはじまる彼らの結婚には、少なくとも文学作品などから想像するかぎり、華やいだ雰囲気がとぼしいし、ダイナミックなところをあまり感じ取ることができないのである」

一方、平安時代の庶民の結婚はどうだったのでしょうか。著者は述べます。

「ところが、庶民の場合の結婚というのは、当時でも、もっと華やいだ性格を持つものだったのではないか、と想像される。そこでは、女性や貴重品のダイナミックな移動がおこっているからである。結婚というのは、花嫁となる女性をとおして、貴重な価値物が、1つの家族から別の家族に移動していくことを意味していた。人々は、それといっしょに、宇宙をつらぬき流れている霊の力が、華やいだ運動をおこし、つられて万物の中にも、ダイナミックな循環が発生してくるのを、感じ取ることができた」

そして、著者は「結婚」について以下のように総括します。

「だから結婚は、当事者にも、まわりの人々にも、深い幸福感をあたえたのだ。霊の力が動き、宇宙の中に、ダイナミックな循環が生じる。その結果、いままで狭い世界の中に閉ざされていたものが、外にむかって解放され、人と人、人と世界の間に、元気にあふれた交流の通路が開かれるのである。女性が、そのような霊力の循環を促す働きをする。社会の中を、結婚ということをとおして、女性が移動していくたびに、世界は新たな蘇りを体験したのだ」

貴族世界の結婚は、けっして宇宙的な豊穣をもたらさないような、リビドーの仕組みでできていました。しかし、その代償として、女性の文学が生まれたのです。「平成女流文学の研究には、そのようなリビドー経済の視点の導入が、必要だ」と著者は訴えます。

『雨月物語』についての「『婬』の自然思想」においては、その冒頭で著者は次のように述べています。

「『雨月物語』という作品は、音楽で言うと変奏曲の形式でつくられている。ひとつの主題が、つぎつぎと別の環境の中に姿をあらわし、同じ主題が、そのつど違った表現の形をとって変化していく様子をつくりだそうとするのが、変奏曲の形式だ。基本となる主題の変態を楽しむわけである。音楽では、たいていその基本の主題というのは、冒頭に出てくる。ところが、『雨月物語』の場合、それはいちばん最後になってあらわれるのである」

『雨月物語』に収められた物語の中でも、奇妙な味わいをもった「貧福論」を取り上げた著者は以下のように述べています。

「上田秋成は国学者として、貨幣とか霊のようなものこそが、近世の人間にとって意味のある『自然』なのである、という思想をいだいていたのである。彼はその点で、本居宣長の自然思想を凌駕している。宣長には、人間の自然である無意識の欲望が、ときにはすさまじい美となって噴出し、あたりを破壊しつくすほどの暴威をふるい、またあるときは貨幣金属に姿を変えて人の心を支配する、そのダイナミックで言語道断な変態の様を、秋成のようにつぶさに把握してみせることはできなかったからである」

『太平記』についての「イデオロギーとテクノロジーのカオス」では、著者は以下のように述べています。

「頼朝以来、東国に建設された武士権力は、武力による正義の確立ということを、自分たちの権力の土台にすえてきた。そのためには、戦争はただの技術であってはならず、それは神仏の世界の支持をとりつけながら、高い倫理性の表現をともなった、儀礼の一種でなければならなかったのである。『太平記』がその冒頭の部分で、執権北条高時の田楽芸能への熱狂が、鎌倉幕府滅亡の直接原因である、と断定しているのには、このことに関係がある。田楽は大陸渡りのアクロバット的な芸能が、田遊びの農耕の祭りに、組み入れられてできたものだ。それは深層において、西国武士の性格をつくりだした技芸の世界に、深くつながっている。高時は、そういう技芸的なものへの熱狂を、自分の中枢部に引き込んでしまった。そして、その隙に乗じて、後醍醐天皇は、楠木正成のような「悪党」とも呼ばれていた、西国の技芸職人的な武装勢力を組織化して、幕府を打ち倒すことに、成功してしまったのである」

井原西鶴の『好色一代男』についての「恋愛の純粋構造」では、著者は西鶴が活躍した頃の儒学について以下のように述べています。

「その頃の儒学者たちは、『人為』と『自然』を分けて、人間のつくる社会は、大地的な自然から切り離された『人為』による、道徳の原理によらなければならない、などと説いていた。しかし、西鶴は、そんな儒学者たちによって持ち上げられたイエや道徳が、じつは恐ろしく利己的な自然の欲望のカムフラージュされた姿なのではないか、ということを直観によって、理解していたのではないだろうか。つまり、『人為』と言われているものこそが、偽装された『自然』で、人間の自然な欲望を解放する場所と思われている悪場所こそが、そのような『自然』の策略をのりこえて、人間の意志の自由を実現しようとする、真に『人為的』な人間の空間ではないかという、儒学者なんかよりずっと深くて複雑な認識が、そこにはあらわれているのである」

『宇治拾遺物語』についての「打ち棄てられ、地を這う『餓鬼』と『聖』」では、著者は以下のように述べています。

「聖と説話は、循環の環に入れないたくさんのものたちを組織する事業をおこなっていたのである。聖たちは宗教の手法によって、それを実現した。彼らは路傍に死んでいった人々の霊をていねいに弔い、不満をいだきながら大地にみちみてる亡霊や精霊や餓鬼たちの姿を、ありありと見届けて(清徳聖の能力の第一は、まずこれらの霊的存在を、はっきりとその目で見届ける力にあった)、供養のための食べ物をあたえたり、望みをかなえてやろうとした。国家や国家にささえられた仏教によっては、もはや宇宙のエネルギーの循環は、発生させられなくなっていたので、せめて、小さな霊的存在たちを救済することによって、大地の上にすがすがしい贈与の循環の風を、吹かそうとしたのである」

続けて、著者は以下のように説話について述べます。

「説話もまた、独特の優しさを、餓鬼や畜生と呼ばれた霊的存在に対しては、発揮したものである。物語の中では、人の意識の秩序の縁のあたりに押し込められているものどもが、堂々と自分の存在を主張できるからだ」

さらに、『宇治拾遺物語』から「芋粥」などの短編小説のインスピレーションを得ていた芥川龍之介について、著者は以下のように述べます。

「その当時すっかり宇宙との循環の回路を喪失してしまっていた生命をかかえた芥川は、しかし、いくつかの物語に幻想の生命を復活させることができただけで、中世のたくましい聖たちのように、死体のかたわらから力強く立ち上がることもないまま、その意識はどこまでも個体のこわばりをかかえたままに、自己破壊へと突き進んでしまったのである」

『夜の寝覚』についての「精神分析としての物語」では、その冒頭で著者は以下のように「物語」について述べています。

「日本人にとっても、『物語』は、霊と深いかかわりを持っていたのである。

『物語』はまちがいなく『モノの語り』であり、『モノ』とは『ツキモノ』や『モノノケ』といった言い方からも予測がつくように、合理性の外にあるなにかの活動を言い表そうとした言葉だから、それを一言で霊と呼ぶことにすれば、『物語』とは霊の顕現をよびさましたり、霊の臨在のもとにおこなわれる言語活動ということになるだろう」

それから、著者は「精神分析としての物語」について以下のように述べます。

「『モノ』が浮上してくると、その影響で、人の意識の活動には、めだった変化があらわれてくる。社会に向かってつくられた、合理性の人格の下に隠されていた、見たこともなかったような、心の働きが表にあらわれてくるので、人格はゆるやかに複数への分裂をはじめるのだ。1人の中に、こうしていくつもの人格、いくつもの感情が、同時にあらわれてくる。そのために人格は重層化して、ひどい葛藤をかかえこむことにもなる」

それは宗教とも関わりの深い世界です。続けて、著者は述べます。

「宗教の場合には、それを霊の方にすくい上げて、人格分裂やはげしい葛藤に、ちゃんとした社会的な意味付けをあたえることができる。ところが、うわべではにぎやかな供養や法要をおこなってはいても、霊性が宇宙を貫流する力の流れとして、健やかな流動をおこないにくくなってしまった、都市的な世界では、いったん人の心に浮かびあがってきた「モノ」の力は、いきおい個人の心の内側に、屈折と沈殿をおこして、よどんだ心理の沼地をつくってしまうことになる」

さらに続けて、著者は物語文学の生産について以下のように述べます。

「私の考えでは、『源氏物語』にピークを迎える、物語文学の生産とは、そんなふうにしていったん身動きもつかなくなってしまった、心の内側に滞留した『モノ』に、言葉の表現をあたえることで、脱出への動きをつくりだしてやろうとする、セラピー効果を持った、言葉の薬物として発達したのだろう、と思えるのだ。物語の中で、源氏をはじめとする登場人物たちは、自分の心がいくつもに分裂していくのを発見して、悩んだり、葛藤したりしている。理性では、こんなことをしてはいけない、と思っていても、何かの見知らぬ力が、彼らの内でうごめきだして、人格の統一を突き崩そうとするのだ」

『日本書紀』についての「老獪なる国家建設の書」では、著者は以下のように述べています。

「日本の列島に国家が生まれたのは、かならずしも内部的な必然からおこったことではなく、中国につくられた強力な国家が、周辺の部族社会連合に強い影響をあたえて、ヴェトナムや朝鮮半島やこの日本にも、中国に対して国家としての立場で、朝貢をおこなうことのできる、政治組織の誕生をうながしていたからである。日本の列島に国家が生まれたのは、外圧によるのだ。

そのために、のちに天皇と呼ばれることになる、『大王』を中心につくられた大和の政治権力は、中国人が考えていたような『国家』というものとは、そぐわない面を、たくさん持っていた。となると、そういうところで、中国の史書に模して、一国の歴史書をつくるという場合に、まず『日本書紀』の作者たちがとりくまなければならなかったのは、大王ないし天皇を中心にしてつくられた政治体制を、いかにして普遍性をそなえた国家として、解釈していったらよいのか、という問題だったのだ。そこで、歴史を記述するふりをしながら、この本の作者たちは、天皇を中心にする政治組織が、中国や朝鮮半島の諸国家に堂々と対峠しうる普遍性を持った、まぎれもない『国家』であることを、じわりじわりと提示していこうとしている」

奈良に伝わる大和猿楽四座の主流、円満井座すなわち金春座の棟梁であった禅竹についての「中世的思考の花」では、著者は述べています。

「能はもともと各地の社寺に、古代より伝えられていた宗教芸能から発達してきたものである。その原始的な能が、権力の中枢に近いところまで引き上げられて、もう芸術と呼んだほうがよいくらいの洗練された芸能に発達をとげた室町という時代は、まさにこの封建主義が古代王権の原理を押しのけて、自分を1つの権力原理として確立しようとしていた頃である。室町幕府のシステムは、後醍醐天皇によって花火のように短期間だけよみがえった古代王権の原理と、これから確立されようとしている封建主義の原理との、興味深い二元論理(バイロジック)としてできあがっていた。この二元論理こそが、『中世』と呼ばれる時代を貫いている構造原理にほかならない。その室町幕府の形成と能の生成の過程が、まったく同調しあっているのである」

能楽を完成されたとされる世阿弥が作った謡曲「江口」についての「菩薩としての遊女」では、著者は以下のように遊女を語ります。

「遊女はからだを売る。そのとき彼女は、自分のからだを幻影を生み出す商品として使用する。しかし、すぐれた遊女というものは、どんなに相方との交歓の歓びに震えたとしても、心は不動にして変化せず、執着してもならないし消費されてもならないのである。

これは『般若経』などに説かれた、菩薩のめざすべき心の境地と、まったく同じ構造をしている。菩薩はこの世のどんな喜怒哀楽に出会おうとも、それに喜びも怒りも執着も抱いてはならず、心は静かな水面のように、いささかも動揺してはならない。それらがすべて心に浮かび上がる幻影であることを、菩薩は知っているからだ。遊女は性交をしながら、菩薩は瞑想をしながら、現世を幻影とみなす、同じ認識の高みに到達するのだ。

ここから、遊女=菩薩一体説のような思考が生まれたとしても、少しも不思議ではない。そのような知恵の体現者として、『江口の長』の像がつくられていった」

著者は「遊女とは菩薩である」と述べた後、次のように書いています。

「遊女と菩薩が一体であることは、演能と菩薩行もまたひとつであることを意味している。菩薩行の本願は、この世が夢や幻と同じ仕組みでできていることを確実に知り、その認識を持ったまま、この世の事物に執着をおこすことなく、衆生救済の業をなすことにある。能の本願もそれとよく似ている。能はあの世とこの世の間に通路をつくり、死の世界の住人が生の世界に侵入し、混じり合う状態をつくりだそうとする。それによって、この世で大切なものとされている価値を相対化し、この世の事物への執着を無化しようとしている。それもまた一種の菩薩行ではないだろうか」

さて、最後に「菩薩行」が登場しましたが、著者は仏教についての著作も多い宗教学者として知られます。そして、島田裕巳氏とともにオウム真理教に関わった宗教学者として、一時期かなりのバッシングを受けました。そのあたりの事情は、島田氏の『中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて』(亜紀書房)に詳しく書かれています。初期著作でオウムに影響を与え、麻原彰晃を高く評価し、サリン事件以後もテロを容認するような発言をやめない中沢氏に対して島田氏が猛省を促す内容です。

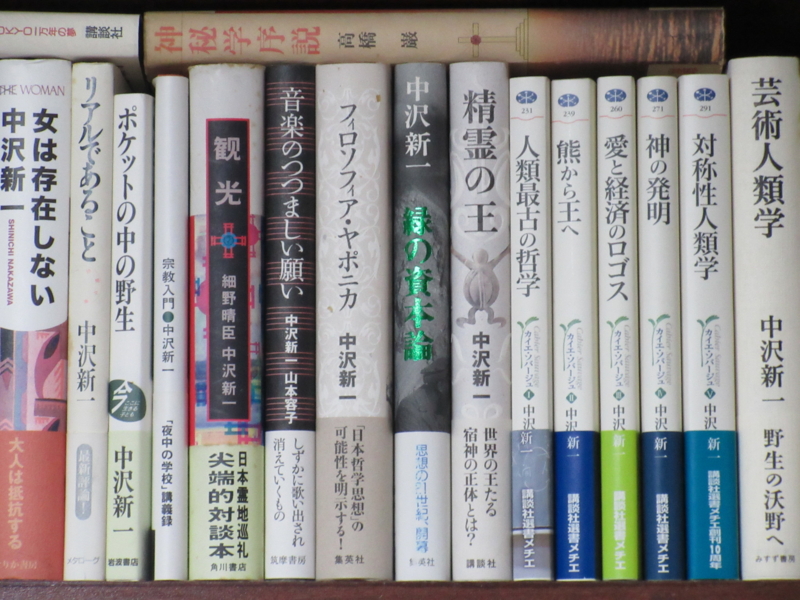

わが書斎の中沢新一コーナー

わが書斎の中沢新一コーナー

オウム真理教との関連といえば、『日本文学の大地』のアマゾン・レビューの中にも、以下のようなコメントを見つけました。

「一見もっともらしいことを書いているが、ペラペラと饒舌な言葉が薄っぺらい。『脱原発』『緑の党をつくる』とかけ声だけは勇ましかったが、結局すぐに投げ出したのと同じく、中沢氏の言葉は口先だけのきれいごとでまことがない。この本の原稿は、オウム事件に連座して干されている時期に書いたものだそうだが、この時期に中沢氏がすべきだったのは、なぜオウム真理教が凶暴なテロ集団になったのか、なぜこんなカルトを盲信する若者が続出したのかを徹底的に検証すること、そして、宗教学者としてオウムを擁護してきた自分の軽率な言動を真摯に反省することだったはず。雲隠れして日本の古典文学という安全地帯に逃げこんでいたずるさが、この文章からもすけて見える」

非常に辛辣なコメントではありますが、一理あります。

その豊かな教養、卓越した表現力では日本人離れした、いや日本の古典文学のように「自然と文化が分離されない」知性の持主である中沢氏が、真摯にオウム事件について語ってくれる日をわたしは信じたいと思います。

わが書斎の中沢新一コーナー

わが書斎の中沢新一コーナー