- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1124 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『格闘者 前田日明の時代1』 塩澤幸登著(河出書房新社)

2015.09.26

『格闘者 前田日明の時代1』塩澤幸登著(河出書房新社)を読みました。

プロレス・格闘技界に大きな足跡を残した前田日明の半生を綴ったノンフィクションです。著者は1947年東京生まれの作家・編集者です。早稲田大学文学部を卒業後、70年に平凡出版(現・マガジンハウス)に入社。雑誌編集者として「平凡」「週刊平凡」「平凡パンチ」「ターザン」「ガリバー」などの雑誌編集に携わりました。2002年よりは作家活動に入り、主な著書に『平凡パンチの時代』『「平凡」物語』『王貞治の甲子園』『死闘―昭和三十七年 阪神タイガース』『南ア戦記~サッカー日本代表激戦譜』などがあります。本書の関連書として『UWF戦史』三部作も上梓しています。

本書の帯

本書の帯

著者によれば、本書はノンフィクション三部作の第1作目で、全体の構成は以下のようになっているとか。【1】青雲立志篇(本書)、【2】臥龍覚醒篇(UWFの約7年間を論じる。2015年11月乃至12月刊行予定)、【3】天下無敵篇(リングスの8年間。その後の興行プロデューサーとしての前田日明の、現在に至るまでの足跡を追う。2016年4月乃至5月刊行予定)。本書は550ページの大冊ですが、残りの2冊も同様の体裁になるとのことで、そのスケール感には圧倒されます。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さて、青雲立志篇としての本書の「目次」は以下のようになっています。

序:大阪市港区南市岡

第一章:原初の記憶、幼年時代

第二章:城下町姫路へ

第三章:両親の離婚

第四章:大阪へ戻る

第五章:15の夏、あるいは絶対の孤独

第六章:自殺未遂

第七章:ストリートファイター

第八章:上京、新日本プロレス入団

第九章:トンパチと呼ばれて

第十章:カール・ゴッチとの出会い

第十一章:イギリス遠征始末

最終章:合衆国フロリダ州タンパ

後書き:本書の構成と編集に関する補記

冒頭から長文の引用に仰天!

冒頭から長文の引用に仰天!

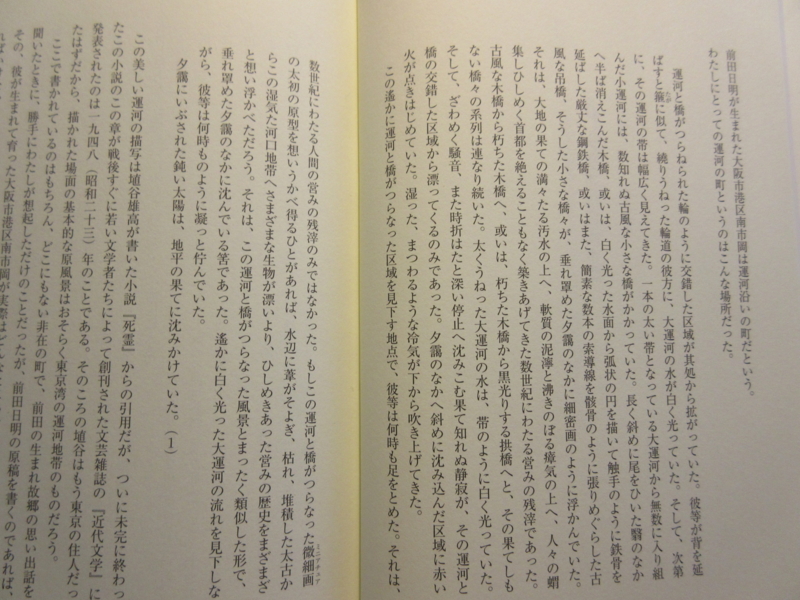

本書を一読した感想は「こんなに引用の多い本は初めてだ!」でした。 スポーツ新聞やプロレス雑誌からの引用も多いですが、まったく本書の内容と関係ないような文学書などからの引用が多く、それも引用文が非常に長いのです。特に序「大阪市港区南市岡」のページを開くと、冒頭に「前田日明が生まれた大阪市港区南市岡は運河沿いの町だという。わたしにとっての運河の町というのはこんな場所だった」と地の文章が2行だけ書かれてあって、後は「運河と橋がつらねられた輪のように交錯した区域が其処から拡がっていた」から始まる埴谷雄高の『死霊』からの引用が延々22行も続くのです。これには仰天しました。

また、前田と無関係な著者自身の話題が多過ぎるように感じました。 たとえば、「私は腹が減ると土地のラーメンを食べる習性がある」と書いた後、何ページもこれまで自分が食べてきたラーメンの話を書いたり、「私の大阪万博感」として個人的な思い出に浸るといった具合です。肝心の前田の話題でも、「多分」とか「おそらく」とか「もしかしたら」といった推測が多過ぎて、どこまでが事実で、どこからが著者の想像(妄想?)なのかがわかりにくかったです。いやはや、こんな奇妙な本は初めて読みました。これは「トンデモ本」ならぬ「トンパチ本」かもしれません。でも、それなりに面白かったですけれども(笑)。

未公開のプライベート写真も多数掲載

未公開のプライベート写真も多数掲載

本書にはこれまで未公開だった前田日明本人や家族の写真が多数掲載され、前田自身にもかなりの時間を割いて取材しているようです。このような奇妙な本の著者に対して、なぜ前田日明は取材に応じたのか?

以下の前田の発言が、その答えになっています。

「息子が生まれて、ある日、考えたんですよ。息子が20歳になったときに自分は70歳、息子が30歳になったころ、自分は日本人の男の平均寿命を超えているんですよ。父親がどうやって(必死に人生を)生きたか、そのことを息子になんとか知って欲しい、そういうことを考えるようになったんです。しかも、プロレスラーの場合、70歳まで生きられずに死んでいく人が圧倒的に多い、そういうことを考えたら、自分の過去をチャンと記録した本格的なヤツを作っておきたいと思ったんです」

若手プロレスラー時代の貴重な写真も多数掲載

若手プロレスラー時代の貴重な写真も多数掲載

この前田の発言を受けて、著者は次のように書いています。

「前田が尊敬した山本小鉄は68歳、ヤマハブラザーズで山本の相棒だった星野勘太郎は67歳、豊登道春67歳、グレート草津は66歳で死んでいる。ジャイアント馬場、グレート東郷、ハロルド坂田、ヒロ・マツダ、サンダー杉山、これらの人々は60代の前半、60歳を過ぎて早々に鬼籍に入った。さらに、前田といっしょにUWFを立ちあげたラッシャー木村は68歳、わたしたち(前田とわたし)の共通の友人だった作家で格闘技プロデューサーだった百瀬博教が死んだのも67歳、つい先日、阿修羅原が死んだが、これも68歳。前田自身もそういうことなどを思うにつけ、息子というか、あとにつづく世代の人間たちのために自分がどう生きたかという記録を、自分がこの世を去る前に、なんらかの形で書き残しておかねばと考えていたのだ、という」

前田の青春時代を描いた本書を読んで、興味深かったのは読書家として知られる前田の少年時代の読書です。両親が離婚でもめている最中、ずっと戦記文学を読んでいたといいます。そして、「戦いの中で死と向き合いながら生きて、死んでいった人たちに比べればオレなんかまだまだ幸せだ」と考えながら生活していたそうです。特に、前田が最も感激したのが坂井三郎の書いた『大空のサムライ』でした。

著者は、戦記を読み耽った前田について以下のように書いています。

「軍隊は、もとより基本を暴力に補完されて秩序が保たれている身分社会である。

戦記で描かれていることは、当然のことだが日本軍だったらいずれにせよ最後は負けるのだが、書かれていることの本質は勝ち負けでもなく戦争への賛美でもなく、紛れもなく、自分の正義を貫いて徹底的に戦って敗北していくことへの尊厳である。

前田はこれらの本を読みつづけて、親愛と友情にあふれた生活は死に直面した戦いの日々のなかにしか存在しないかも知れないと思いはじめたのかもしれない。であるならば、オレは自分の人生を戦いの連続として生きてもかまわないと思いはじめたのかもしれない」

第六章「自殺未遂」では、父親と二人暮らしだった前田少年が、その父親にも見捨てられ飯場で生活して頃の悲惨な経験が綴られています。当時18才だった前田はオートバイを乗り回し、町ではストリートファイトに明け暮れるという荒んだ日々を送っていました。

自身の自殺未遂経験について、前田本人が次のように語っています。

「オレ、1回ね。オートバイで走ってる貨物列車に飛びこんだことがあるんですよ。もう、なにもかもイヤンなっちゃって、自殺しようと思って。あれは、ホントに自分がなんで死ななかったのか、いまも分からない。飯場暮らしをしていたころのことですけども、家を出ていけといわれて、イヤになって、見捨てられたように暮らしている自分がイヤになって、もう死んでやるからいいよ、と思ったんです」

前田が死のうとした場所は和歌山の紀勢線の踏切でした。彼は言います。

「ウィスキーのこんなの(指でポケット瓶のサイズを作る)を2つか3つくらいあけて、走ってワーッと突っ込んだんです。そして、気がついたら、道端に伸びていて、オートバイははるか後ろにあって、すっ飛んで倒れていて、オレは踏切から20メートルくらい飛んでいるんです。気がついたら、ちゃんと生きてるんですよ。どうなっているのか、全然わかんないんですよ。パッと気がついたとき、ここ、天国かなと思ったんですよ」

このように死神にも見捨てられたような前田でしたが、不思議なことに、ここから彼の星回りは大きく好転していきます。自殺未遂事件からしばらくして、死神の代わりに新日本プロレスの敏腕マネジャー新間寿が会いたいと言ってきたのです。前田と面識のあった佐山聡から話を聞いた新間マネジャーがわざわざ大阪まで会いに来ました。その結果、前田は新日本プロレスに入門し、山本小鉄や藤原喜明といった実力者から徹底的に鍛えられることになります。

当時の新日本プロレスは、エースであるアントニオ猪木を筆頭に「最強集団」を標榜していました。本書の第八章「上京、新日本プロレス入門」には以下のように書かれています。

「実際、このころの猪木は本当に強かった。[俺が一番強いんだ]という、本能的に人間の自我が作り出す自分へのこだわり、そのために練習を欠かさず、最強でありつづけようとする、それが猪木のレスラーとしての基本的なポリシーであり、同時にこの集団の基本理念だった。だから、新日本プロレスは【最強】と【天下無敵】を看板に掲げて、道場破りをいつでも歓迎していた。その下地があったから、佐山は大阪で空手に出合って無想館の道場を訪れ、そこで前田日明は佐山聡に邂逅することができたのである」

新日本プロレスに入門した前田は社長にして大エースである猪木とスパーリングしたとき、「何でもやっていいぞ」と言われ、目潰しと金的攻撃をやって「トンパチ」と呼ばれたりもしましたが、その強さは誰しも一目置いていたといいます。また、彼には何よりもプロレスラーとして最大の魅力となる身長がありました。本書には以下のように書かれています。

「前田の身長は正味で192センチあるのだが、プロレスラーでも190センチを越える身長の人というのはなかなかいない。カール・ゴッチも藤原喜明もアントニオ猪木も190はない。猪木の場合は、本当は186センチくらいしかないところを大幅にサバを読んで192センチといっていたらしい。

前田と猪木と並ぶと明らかに前田の方が背が高いということがあって、プロレスでデビューしたとき、『オマエの身長は195センチにしておけ』といわれたらしい。本人はイヤだったが、団体がそう発表してしまったのだという」

プロレスの本質とはショービジネスであり、興行です。

本書には、プロレスについて以下のような記述があります。

「そもそも初期の日本のプロレスは異文化との遭遇をカリカチュアライズしたスポーツ(ショーでもあった)エンターテインメントであり、力道山のころのメインテーマは[尊王攘夷]、つまり白人の襲撃から日本をまもることだった。それが、攘夷の夷が、T・J・シンとかA・ジャイアントとかアブドラ・ザ・ブッチャーとか妖怪変化的、怪物的なレスラーになっていき、プロレスは民俗説話的な、桃太郎の鬼退治みたいな話へと変化して、弘普通の人が怪獣や怪物と戦うというふうにエスカレートしていった。そして、その次に待ち受けていたのが、生き残った普通の人たちが自分たちのなかで誰が一番強いのかを決めるために戦う、そういう下剋上をともなった、階級闘争のパロディのような試合だった。それが80年代に入ってからくり広げられるプロレスだった」

第十章「カール・ゴッチとの出会い」でも、著者はプロレスについて以下のような所見を述べています。

「レスリングは古代ギリシア、ローマ時代の格闘技が現代に伝わったものと簡単にいうが、よく考えてみると、そんなわけがないのである。その時代からは2000年、3000年の歳月が経過しているのだ。それは、近代のある時点で、古代の体術が戦闘の中心であった時代を擬して、その理念によって誰かが、日本の柔道でいえば嘉納治五郎のような人になるが、再構成し再編集して成立したものなのだと思う。あるいは特定の誰かではなく、時代の経過のなかで変形をつづけて、現在の形になったのである」

この著者の考察には強い説得力を感じました。その通りだと思います。

プロレスの考察といえば、のちに作家として活躍することになる村松友視が大きな話題を呼んだ『私、プロレスの味方です』を上梓したのが80年6月でした。著者は次のように書いています。

「村松友視はアントニオ猪木の異種格闘技戦以降のプロレスを[過激なプロレス]と呼んで、大衆的な支持を呼びかけ、本はベストセラーになり、同時に、『どうせ日本人が勝つだけだろ』というようなことを揶揄的に言われていた、力道山以来の予定調和プロレス(ジャイアント馬場の王道プロレスもこの延長線上にあった)の認識を覆させて、その動向に社会的な象徴性を読み取ろうとする記号論的なプロレスを日本人の大衆文化として一般の人々に認識されるきっかけとなる」

『私、プロレスの味方です』は情報センター出版局から刊行され、担当編集者は「出版界の丹下段平」こと星山佳須也さんでした。現在では、わたしのホームグラウンドである三五館の社長さんです。「出版界の青年将校」こと同社の中野長武さんも大のプロレス・ファンであり、わたしはいつも中野さんに「プロレス&格闘技本が書きたい」と言っているのですが、なかなか書かせてくれないので困っています。

ちなみに、この『私、プロレスの味方です』がプロレス界そのものの流れを大きく変えたとして、著者は以下のように書いています。

「この、プロレスを戦後の大衆文化の代表的なジャンルのひとつとして論じた『私、プロレスの味方です』がベストセラーになったのをきっかけに猪木は村松友視を『先生』とよび始めるのだが、その背後には猪木の、かつて標榜していたストロング・プロレスからの変質があり、前田などはこの『私、プロレスの味方です』の言説にたいして、演出過剰プロレスを肯定して、本来の闘争としてのプロレスを貶めるものだとして、必ずしも肯定的に評価していない。しかし、この本のベストセラー化が新日プロのプロレスにプラスの効果をもたらしたことは確かだった。結果として、この動きは日本の戦後昭和のプロレスの思想性を高めることになり、UWFなどの、新日の過激なプロレスよりもさらに過激な新団体を生みだす土壌を培養する素地になる」

じつは猪木は自分の後継者として前田を想定していたようです。

しかし、前田は新日に留まらず、最初は自分の思惑ではなかったにせよ、新団体を起こす道を歩みました。第十一章「イギリス遠征始末」には以下のように書かれています。

「猪木はおそらく、自分が衰え始めたのを痛切に自覚していて、とにかく新しい、自分に代わる団体の屋台骨になってくれるヘビー級のエース・レスラーが欲しいと思いはじめていたのだろう。

そのことを考えに入れると、長州力がこの前後から荒れて、やがて新日プロを離脱して、新団体の旗揚げを画策し始める道筋もなんとなくわかってくる。藤波も以上に団体への座りが悪いのである。これはたぶん、猪木が前田を自分の後継者として考えていて、自分たちはホントは後継者としてはアテにされていないということをなんらかの形でか知らされて、あるいは知って、叛旗をひるがえす決心をしたのではないかと思う」

さて、この読書館でも紹介した『真説・長州力 1951-2015』では長州が在日二世ということで差別を受けていたことが詳しく描かれていましたが、本書でも在日三世としての前田について言及されています。それにしても在日一世でる前田の祖父が儒者だったとは知りませんでした。本書の後書き「本書の構成と編集に関する補記」には次のように書かれています。

「いまの材特会のような、80年代のプロレスのギミックのような主張は克服されなければならない。面白半分に、○○が帰化した在日だとか、○○は韓国籍だとか、そういう話を面白がることの低劣さにも気が付かなければならない。八紘一宇の付属品のような言葉だが、五族協和というスローガンがある。これも戦前の歴史の文脈のなかで、悲劇的な用いられ方をしてしまった言葉のひとつだが、これも本来の意味に沿って、自分たちを世界の中心だと考えず、さまざまの民族が集まり、力をあわせて平和で活力に溢れた社会を作る、自然な形でそう考えるようにならなければ、わたしたちというか、日本の社会は暗い」

本書はたしかに奇妙な本ではありますが、書かれていることはマトモです。

けっしてトンパチ本などではありませんでした。次巻の刊行が待たれます。