- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.09.19

わたしは、安保関連法案の成立は当然であると考えています。

これに反対したり、デモをする人の思考が理解できません。

ましてや喪服に数珠での牛歩戦術など、呆れて物が言えません。

日本が他国から侵略されて、日本人が殺されてもいいのでしょうか?

それとも、「戦争反対」を唱えていれば戦争を仕掛けられないと本気で考えているのでしょうか? それほど言霊を信じるのなら、日本国憲法に「台風襲来の禁止」や「地震発生の禁止」や「豪雨禁止」なども盛り込めばいいと思います(苦笑)。冗談はともかく、一刻も早く憲法改正をしなければ!

『戦後七十年の真実』渡部昇一著(育鵬社)を読みました。

「現代の賢者」にして保守論壇の大御所である著者が、終戦70周年の節目に発表したこれまでの著作活動の集大成のような本です。

本書の帯

本書の帯

本書の表紙カバーの中央には著者の顔写真が配されています。

また、帯には「14歳で終戦を迎えた著者が自らの歩みとともに著した”戦後”日本の実像」「”戦後”とは何かを問う」と書かれています。

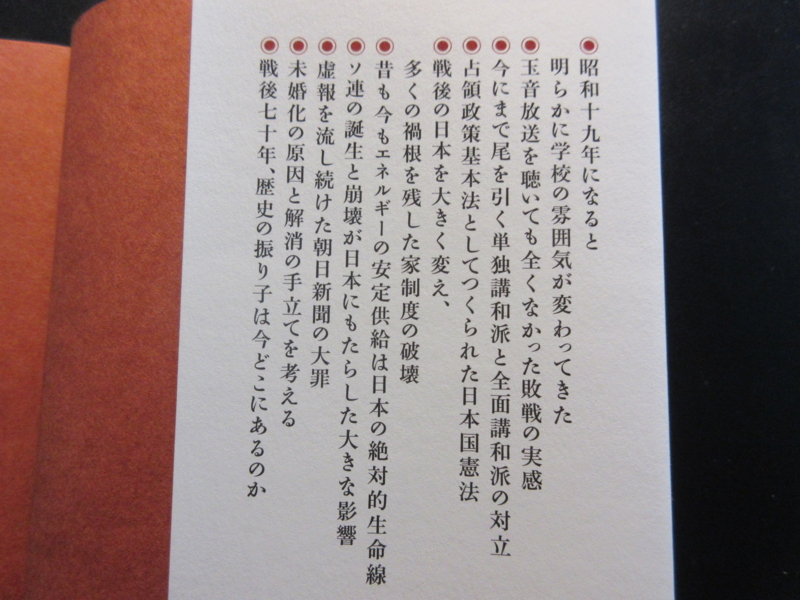

本書のカバー前そで

本書のカバー前そで

カバー前そでには、以下のように本書の内容が列記されています。

◎昭和十九年になると明らかに学校の雰囲気が変わってきた

◎玉音放送を聴いても全くなかった敗戦の実感

◎今にまで尾を引く単独講和派と全面講和派の対立

◎占領政策基本法としてつくられた日本国憲法

◎戦後の日本を大きく変え、多くの禍根を残した家制度の破壊

◎昔も今もエネルギーの安定供給は日本の絶対的生命線

◎ソ連の誕生と崩壊が日本にもたらした大きな影響

◎虚報を流し続けた朝日新聞の大罪

◎未婚化の原因と解消の手立てを考える

◎戦後七十年、歴史の振り子は今どこにあるのか

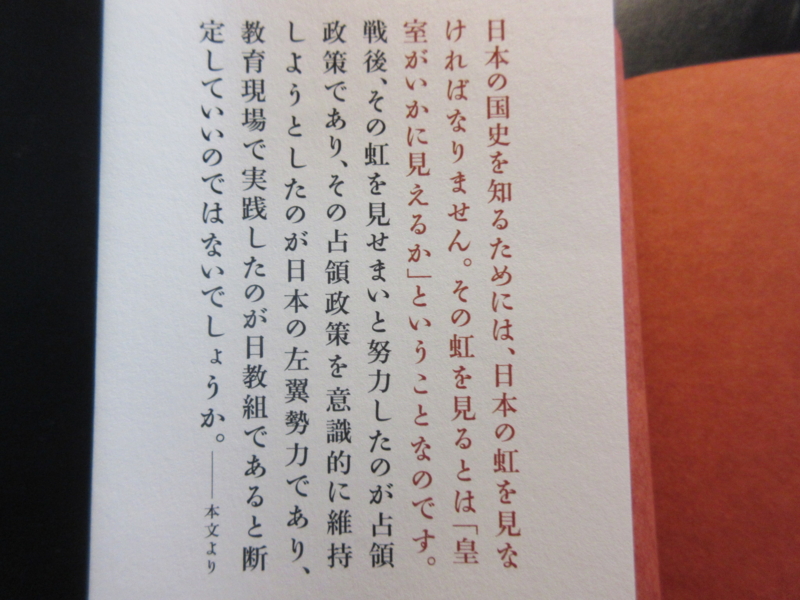

本書のカバー後そで

本書のカバー後そで

さらにカバー後そでには、以下のように書かれています。

「日本の国史を知るためには、日本の虹を見なければなりません。その虹を見るとは『皇室がいかに見えるか』ということなのです。戦後、その虹を見せまいと努力したのが占領政策であり、その占領政策を意識的に維持しようとしたのが日本の左翼勢力であり、教育現場で実践したのが日教組であると断定していいのではないでしょうか。―本文より」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のようになっています。

「まえがき」

第一章 私の履歴書(序章)

第二章 終戦とは何だったのか

第三章 終戦後、何がどう変わったのか

第四章 主権回復後の日本―冷戦と安保条約

第五章 高度経済成長と東京オリンピック

第六章 冷戦の終結と失われた二十年

第七章 残された課題

「あとがき―戦後七十年、歴史の振り子は今どこにあるのか」

「巻末資料」

「まえがき」で、著者は、逆説的な意味で自分は戦後七十年を語る適格者であると述べています。それは昭和史のどの局面にも深刻に関わることがなかったからだというのです。著者は近親者を戦場に出しておらず、家族に戦死者もいません。戦災にも遭わず、自身も戦場の体験がありません。ましてや軍需工場の経営や作戦を立てる地位にはありませんでした。

しかし、体験者の話が真実というわけではないのです。著者は述べます。

「たとえば今も話題になっている沖縄戦のことを考えてみよう。そこでひどい体験をした人たちは、沖縄は本土の犠牲になりひどい目に遭ったというだろう。それは全くの真実である。しかし本土から見ると沖縄を救うため多数の特攻隊が出撃し、戦艦大和まで必死の戦闘に出たのだ。沖縄の戦渦はひどい。犠牲者も多い。しかし東京はじめ日本の大都市の戦渦はそれに劣らない。それに原爆さえ受けた都市が2つもある。また満州からの引揚者の苦労もひどかったが、内地での空襲被災者もそれに劣らない。ではそもそも戦争をしなかったらよかったのではないか。その場合、ビルマやインドネシアやインドや清国の民衆の運命はどうであったか。ノモンハンでの小松原第二十三師団の受けた被害は大きかった。しかしそのときのソ連軍の被害はどうだったか。日本はハワイを空襲した。しかし空襲しなかったら戦争は起こらなかったろうか・・・・・・などなどと、戦争のどの局面にも全身でコミットしたことのない自分は、どの局面をも相対化して考えることができるのである」

これを読んで、わたしは思わず「うーん」と唸りました。流石です。

第二章「終戦とは何だったのか」には、著者の他の本でもよく取り上げられている「マッカーサー証言」が登場します。アメリカの上院軍事外交合同委員会の聴聞会に呼び出されたマッカーサーは、そこで驚くべき証言をしました。彼は大戦前の日本について以下のように述べたのです。

「日本は絹産業以外には、固有の天然資源はほとんど何もない。彼らは綿がない、羊毛がない、石油製品がない、錫がない、ゴムがない、その他にも多くの始原が不足していた。それら一切のものがアジアの海域に存在していたのである。もし、これらの原料の供給を断ち切られたら、1000万から1200万の失業者が発生するであろうことを日本人は恐れていた。したがって、彼らが戦争を始めた動機は、その大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのだ」

この衝撃的な「マッカーサー証言」について、著者は述べます。

「彼の証言の趣旨は、東京裁判のときに東條英機が最終弁論で述べた内容と同じです。日米開戦時の首相であった東條英機は『日本は常に受け身であった。やられたからやらざるを得なくなったのだ』と述べているのです。

私は『日本に戦争責任があった』という見方を『東京裁判史観』と呼んでいますが、『日本に戦争責任はなかった』という歴史観を『東條・マッカーサー史観』と名づけています。そして、あれから70年たって振り返ってみれば、『東條・マッカーサー史観』のほうが正しかったということが明らかになってきています」

本書には、占領下で日本の独立に反対した日本人についても言及されています。

彼らは「全面講和派」と呼ばれましたが、じつは「敗戦利得者」でもありました。

著者は、この「敗戦利得者」について以下のように述べています。

「占領下で特別有利な地位を得た知識人たちのことを私は『敗戦利得者』と呼んでいますが、この人たちは全面講和に賛成するということで立ち上がりました。その象徴的なリーダーは当時の東大総長の南原繁であり、全面講和推進の知識人が集まる総本山が岩波書店でした」

しかし、彼らに対抗して単独講和を支持した知識人もいました。

「これに反対して単独講和を支持したのは慶應義塾大学の小泉信三塾長でした。小泉さんが『文藝春秋』に書いた文章の内容を私は今でも覚えています。それは『単独講和とは西側陣営との多数講話であり、全面講和はその多数にソ連と僅かな衛星国を加えたものにすぎない。そのような全面講和に執着して、日本が占領されたままでいいのか』と、毅然として全面講和派に問いかけたものでした。当時、名の知れた学者で小泉先生以外に全面講和に反対した人はほどんどおられませんでした。

私はそれを読んで感激して、その気持ちをはがきで伝えたのを覚えています。そうしたら小泉先生から返事が来ました。『お互いに言いたいことを言いましょう』と書かれていた記憶があります。それ以来、私は小泉先生を尊敬しています」

じつは、わたしは最近、小泉信三という人に深い関心を抱いているのですが、このようなエピソードは初めて知りました。彼には『読書論』という岩波新書の名著があるので、なんとなく岩波文化人のように思っていましたが、わたしが不勉強でした。

「戦後の闇マーケットで大儲けした在日コリアンの支持を受けていた社会党」の内容にも考えさせられました。これらの戦後の真実を踏まえた上で、著者は日本国憲法について次のように述べています。

「今の憲法は日本の占領を前提とした憲法です。前文には『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』とあります。これ即ち、『日本人の安全と生存を外国に委ねる』といっているのと同じです。被占領国の憲法だからそんな無責任なことがいえるのです。そして、その被占領国の憲法にとどまろうとしている人たちは、そもそも日本の独立に反対する系統に連なる人たちなのです。これを忘れてはいけません。社会党系の人たちが憲法改正に反対なのは今に始まったことではなく、単独講和と全面講和の論争にまで遡る話なのです。彼らはもともと日本の独立を望んでいないのです。この事実は戦後の歴史を知るときに絶対に忘れてはならないことです」

第三章「終戦後、何がどう変わったのか」では「20万人以上が引っかかった恐怖の公職追放令」について言及されています。共産党員であったハーバート・ノーマンが日本の左翼学者たちとともに20万以上の日本人を公職追放にしたのです。著者は次のように述べています。

「公職追放にはなぜか松下幸之助まで引っかかっています。でも、松下さんはすぐに復職したように、実業界であればまだ元に戻りやすかったのです。その意味では被害は少なかったのです。一番被害が大きかったのは大学と言論界です。とくに帝国大学では、戦前からいた立派な先生たち、なかでも歴史学や政治学などの先生が軒並み公職追放になりました。そして、そのあとを埋めたのは山本夏彦さんの言葉によれば『引かれ者』だった人です。つまり、戦前にコミンテルン関係で投獄されるとか取締りの対象になった人たち、要するに左翼です。そういう人たちが帝国大学の総長をはじめ、重要な教授のポストを得て復帰してきたのです。すると、こういう現象が起きてきました。官立大学は講座の数が決まっていますから、教授の数も決まっています。すると弟子が自分の先生の後釜として教授になるためには、先生と意見を同じくしなければなりません。そうでなければ、まず後を継ぐことはできません。だから、左翼の学者の弟子は皆、左翼になっていったのです」

歴史教育の学会も左翼の牙城となりました。とくに共産党にとっては皇室の存在が目障りで、戦前にはコミンテルンから皇室廃止の指示も受けていました。そのため、戦前の歴史教科書に冒頭に載っていた『古事記』や『日本書紀』などの内容については、大陸の歴史的史料と整合性のあるもの以外は出さないという方針になりました。

結果、どうなったか。著者は次のように述べています。

「その結果、戦後の教科書には戦前にはなかった卑弥呼やら金印やらが歴史上の大事件のごとく取り上げられるようになりました。しかし、戦前の日本の学者がこれを知らなかったわけではありません。知ってはいましたが、重視しなかったのです。なぜかというと卑弥呼や金印の根拠となっている『魏志倭人伝』が全く信用できないものであることを百も承知だったからです」

続けて著者は、邪馬台国マニアが落胆するようなことを述べます。

「『魏志倭人伝』は魏の国の成り立ちを讃えるための歴史を書いたものですから、魏の影響力を誇示するような話ならば噂話程度のことでも書いたのです。卑弥呼にしても、事実というより噂の噂に聞いていたような話を使ったと考えていいでしょう。また『漢委奴国王印』と刻印された金印をもらったといいますが、それにしても日本の朝廷がもらったという証拠は何もありません。おそらく九州あたりにいた豪族がもらったものなのでしょう」

さらに、著者は戦後の古代史マニアに衝撃を与えた「騎馬民族説」にも言及します。

「戦後の歴史教科書から神話が排除されたことによって、おかしな言説も出回るようになりました。たとえば『騎馬民族説』です。これは朝鮮半島からやってきた騎馬民族が日本の天皇になったという話ですが、これは単に朝鮮人を喜ばせるためのものであったというしかありません。『古事記』を読んでも『日本書紀』を読んでも、日本の国の始まりは島国なのです。島国から始まっている歴史を持つ国が騎馬民族であるわけがありません」

続けて、著者は以下のような説得力のある言葉を述べます。

「さらにいえば、『古事記』にも『日本書紀』にも馬と関係がある天皇は出てきません。私の知る限り、馬が出てくる物語は須佐之男命が天の斑駒の皮をはいで天照大神の機織り場に投げ込んだので、機織りの女がびっくりして死んでしまったという話だけです。馬に関する伝承が全くないような国で、騎馬民族説はありえない話です」

神話教育が否定されて大陸の歴史的史料と整合性のあるもの以外は出さないという方針になったために、「邪馬台国」が注目され、「騎馬民族説」が登場したというのは目から鱗でした。著者の本は本当に勉強になります。

著者は「歴史とは虹を見ること」というオーウェン・バーフィールドの考え方を大切にしていますが、日本の歴史の虹を見るとは「皇室がいかに見えるか」ということだと述べています。では、皇室の立場から見て、あの敗戦は何だったのでしょうか。あるいは天皇を国民の象徴とした新憲法は何であったのか。著者は以下のように述べます。

「一言でいえば、それは日本の歴史上に何度か起こった『国体』の変化と考えていいと思います。国体のことを英語で”constitution”といいます。ここは元来、『体質』の意味です。そして”constitution”には『国の体質』という意味も生じて、国の根本をなすものをいうのです。つまり『国体』なのです」

著者は、これまでに5回にわたって日本の国体が変化したと述べます。

最初に国体が変わったのは、仏教を公認した用明天皇(聖徳太子の父)の時代です。

続いて、2回目の国体の変化は、源頼朝が鎌倉幕府を興したときです。

3回目の国体の変化は、北条泰時のときの「承久の変」です。

4回目の国体の変化は、ようやく武家の支配が終わった明治維新です。

そして、5回目の国体の変化が昭和20年の敗戦です。

著者は、憲法改正が実現すれば、6回目の国体の変化になると述べています。

第五章「高度経済成長と東京オリンピック」では、現代にまで続く「家制度の崩壊」などについても卓見が示されています。まずは「女性の家からの解放」について次のように述べられています。

「昔の主婦はとにかく忙しかったのです。洗濯も洗濯板を使って手で洗っていましたし、ご飯は窯で炊いていましたから時間と手間がかかり、家族より1時間ぐらい早く起きて炊かなければいけませんでした。掃除もハタキをかけて、箒で掃いて、ちりとりで集めていました。

ところが、高度経済成長期になり洗濯板や炊飯器や掃除機といった電化製品が続々と登場してくると、日常の風景は一変しました。洗濯は手洗いする必要がなくなり、家族と一緒に起きてもご飯はすぎに炊けるようになりました。掃除機を使えばゴミはすぐ吸い取れるので、ハタキも箒もちりとりも必要なくなりました。これらの生活家電の登場によって、女性の家からの解放が始まったのです」

生活の変化は、女性だけでなく男性の生き方も変えました。著者は、以下のように述べています。

「生活はどんどん便利になり、いつの間にか家庭がなくても生活ができるようになっています。昔は男が1人で暮らすというのは大変なことでした。炊事・洗濯・掃除といったことが面倒だから結婚したという人も数多いと思います。ところが今は、女性でも男性でも収入が少しあれば、苦労なく1人暮らしができる時代になりました。

便利になるのは実にありがたい話なのですが、その半面、家族や近隣とのつながりが希薄になってきたようにも感じます。現在問題となっている若い人たちの未婚化の問題も、そのひとつの要因はこうした便利で暮らしやすい社会になったというところにあるように思うのです。右肩上がりの高度経済成長がもたらした負の部分が、今、さまざまな社会問題となって表れてきているようにも思います」

第六章「冷戦の終結と失われた二十年」では、従軍慰安婦の問題に言及しています。

日本軍の中には「被占領国の女に手を出してはいけない」という約束事があったとした上で、著者は以下のように述べています。

「ただし、兵隊は元気な若者ですから、野放しにすれば何をするかわかりません。それを日本人は恐れて、売春業者に営業させたのです。当時は日本国内に公娼制度があり、売春は合法でしたから、その女性たちを利用したのです。売春業者は日本人だけではなく、朝鮮人もシナ人もいました。そして売春婦になった8割は日本人の女性でした。この方法が『いい』とはいえません。しかし、自ら何も手を打たないで被占領国の女たちを強姦させるよりは『まだまし』だとはいえます。この違いについてわからない人が多いのです。

こうした工夫があったから、日本は8年間もシナを占領しながら『日本人の落とし子だ』という子供がほとんど出ていないのです。ところが、わずかな期間にもかかわらず、ベトナム戦争では韓国兵と現地女性との間に生まれた子供が何万人も出て問題になっています。この違いを知らなければいけません」

第七章「残された課題」では、恐れるべきは少子化ではなく「孫ゼロ化」であるという指摘に唸りました。著者は述べます。

「少子化自体はそれほど恐れる必要はないのです。日露戦争のときでも、日本の人口は約4000万人でした。今はその3倍もいますから人口が少ないわけではありません。要するに、バランスよく減っていく分にはかまわないのです。むしろ、そのほうがいいかもしれません。ところが、ゼロ孫化になると減り方がアンバランスになります。たとえば将来、日本の人口が半分の6000万人になったとき、5000万人が老人で1000万人が若者という極端な状況さえも想像しなければならなくなります。この状況が問題なのです、このことを政府はもっと早くから警告すべきでした」

続けて、著者は非常に核心を衝く発言をしています。

「人口ほど統計によってわかりやすいものはないのです。統計を見れば、老人が増えて若者が減ることはずっと前からわかっていたはずです。それなのになぜ政府がいわなかったかといえば、その理由は明らかです。自分たちがつくった年金制度が崩壊する可能性を白日の下にさらすことになるからです。おそらく厚生省などが恐れたのでしょう。自らが批判されるのを恐れて、不利な情報を明らかにしなかったのではないかと想像します」

また、今は30代、40第の未婚率が3割に及んでいます。

なぜ結婚しないのか。これは戦後になって男女共学が進んだ弊害の1つだと著者は述べ、さらにもう1つの理由を以下のように指摘しています。

「結婚をすると収入が下がる恐れがあるという問題があります。今は大半の男女が給料をもらって働いています。結婚をし、あるいは子供ができると女性は一時的にせよ働けなくなります。また、フルタイムで働くことが難しくなるケースも増えてきます。そうなると世帯収入がガクッと下がることになります。その代わりにもっと大きな祝福があると考えられればいいのですが、それを考えないとすると、なかなか結婚に踏み切れないという一因にもなるでしょう。

この解消策として一番いいのは老人福祉を止めることです。今は老後の面倒を国が見るという制度になっているために、独身でもやっていけると考える人も少なくないと思います。しかし、老人福祉をやめてしまえば、子供をつくって自前で育てて老後を託すしかないのです」

安全保障の問題に関しては、「アメリカが日本を切り捨てる可能性も全くない話ではない」ということを考える必要があります。著者は次のように述べています。

「安全保障については、今のところアメリカと手を組んでいくより仕方ないというのはわかりきった話です。ただし、アメリカを全面的に信用していいのかとなると、話は別です。アメリカはいつ日本と手を切るかわからないということを頭に入れて、手を握らなくてはいけません。

アメリカはいざというときに味方を切り捨てたことのある国です。先の大戦では蒋介石が切り捨てられました。すぎに終わるはずだった支那事変が泥沼化したのは、アメリカとイギリスが裏で蒋介石を助けていたからです。しかし日本との戦いが終わると、アメリカはあっさり蒋介石を切り捨てました。蒋介石の政府は『汚職が激しい』という口実をつけたのです。実際、汚職はあったと思いますが、切り捨てるにしては小さすぎる理由です。それから、ベトナム戦争のときも南ベトナム政府を助けるといっておきながら、最後には見捨てました」

日本の隣国である中国は異常なまでに軍事力を拡大しています。先日の「抗日戦争勝利70年式典」でも過去最大の軍事パレードを行いました。

著者は「今の中国を征服しようという国は世界中のどこにもありません。それなのになぜ毎年2割以上も軍事費を増大し続けているのでしょうか。この事実を冷静に考えれば、その的は日本しか考えられません」と記しています。

このような国際情勢を踏まえた上で著者は以下のように述べます。

「今の日本人の呑気さは奴隷の安心感と似ています。よい使用人について奴隷ほど呑気なものはありません。それは子供も同じです。親が自分を養ってくれるという安心感のある子供は呑気なものです。我々がピリピリ緊張し始めるのは、自分が家庭を持って、自分が稼がなければどうにもならないとなったときです。最近の話題でいえば、引きこもりになったり親を殺したりする人の多くは、自分で働かなくていい人たちでしょう。本当の責任感というのは重いものです。そこに独立しているという誇りがなければならないのです」

また著者は次のようにも述べています。

「日本の場合、自ら戦争を仕掛けることはありませんが、周囲に戦争を仕掛けたそうな国があることが心配です。戦争を仕掛けられずに快適な生活を送るためには、備えが必要です。いざという場合を考えて、危機感を持って準備をしておく必要があります。これは戦争をする準備ではありません。戦争を仕掛けられないようにする準備です」

では、どういう備えが必要でしょうか。著者は以下の3つを挙げます。

1.軍事的に侵されないように、それに対抗できるだけの準備が必要。これには、アメリカとの軍事連携を緊密にしていくこと。

2.どこから意地悪されても揺らがないエネルギーの手当てが必要。これについては、原発を再稼働しながら並行して新エネルギーの研究を進める。

3.危急の事態になったときに持ちこたえられるように食糧の安定供給の道を開く。日本の得意とする技術分野のイノベーションで食糧生産を高める工夫をする。

そして、最後に著者は以下のように述べています。

「これらの基本的な備えが十全であれば、他国と交渉するときも卑屈にならずに堂々とできるのです。軍事、エネルギー、食糧の3つを万全にしておくことが、日本の安全を守る一番の基本になるのです。こうした意識を政府も国民も強く持つべきでしょう。その意識を忘れてしまうと大変なことになりかねません。軍事、エネルギー、食糧の三本柱は日本人が今後も日本という国で生きていくために最も重要なテーマなのです」

これは歴史に精通した著者からの現代日本人へのメッセージにほかなりません。本書は戦後70年の流れをわかりやすく語る歴史書であると同時に、これからの日本の方向性を明確に示した指南書であると言えるでしょう。

「毎日新聞」9月19日朝刊