- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.08.26

『祈りの現場』石井光太著(サンガ)を読みました。

「悲劇と向き合う宗教者との対話」というサブタイトルがついています。著者は、『遺体』の著者で1977年生まれの東京出身のライターです。海外ルポをはじめとして貧困、医療、戦争、文化などをテーマに執筆してきました。

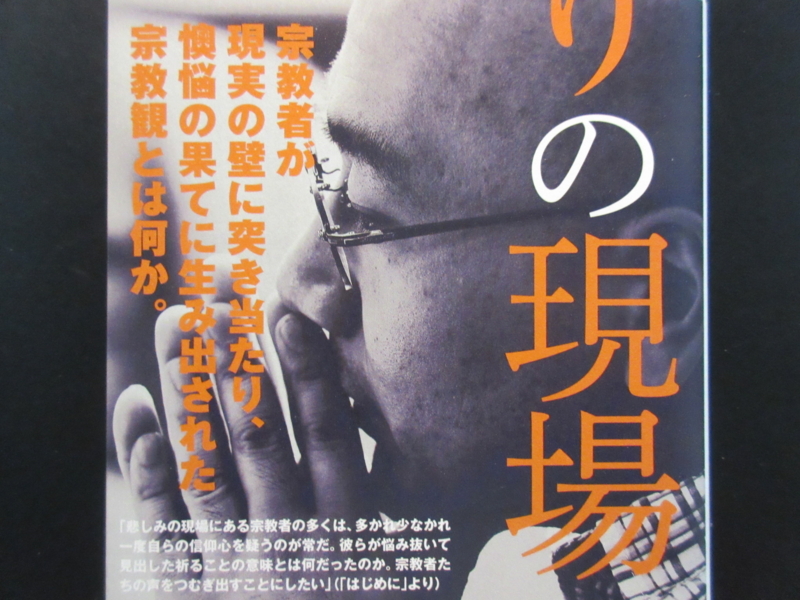

本書の帯

本書の帯

本書の帯には眼鏡をかけた横顔の人物が手を合わせている写真とともに「宗教者が現実の壁に突き当たり、懊悩の果てに生み出された宗教観とは何か。」と大書され、「悲しみの現実にある宗教者の多くは、多かれ少なかれ一度自らの信仰心を疑うのが常だ。彼らが悩み抜いて見出した祈ることの意味とは何だったのか。宗教者たちの声をつむぎ出すことにしたい」という「はじめに」の文章が紹介されています。

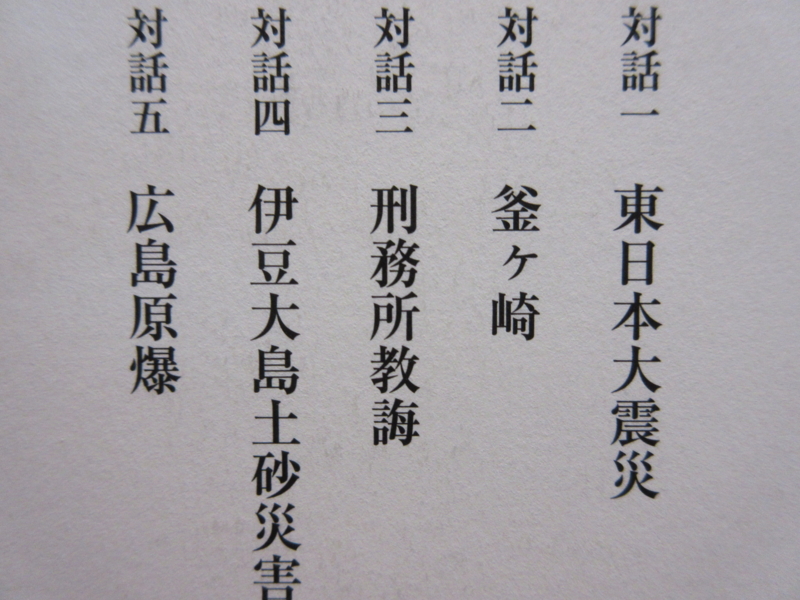

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

対話1 東日本大震災

気仙沼市・臨済宗 地福寺住職 片山秀光

対話2 釜ヶ崎

キリスト教カトリック司祭

釜ヶ崎反失業連絡会共同代表 本田哲郎

対話3 刑務所教誨

宮城刑務所教誨師・浄土宗 愚鈍院・蓮光寺住職 中邑瑞貴

対話4 伊豆大島土砂災害(2013年台風26号)

大島町・日蓮宗 海中寺住職 吉川泰全

対話5 広島原爆

カトリック松江教会主任司祭

元・世界平和記念聖堂主任司祭 深堀升治

「はじめに」には次のように書かれています。

「東日本大震災の直後、私は岩手県釜石市の遺体安置所を中心に、福島県、宮城県、岩手県あわせて、20箇所以上の遺体安置所を訪れた。震災の取材を通して数多の死を目にしたことにより、震災から生き残ったご遺族が肉親の死をどのように乗り越えて、再びその町で生きようとするのかをルポとして記録したいと考えたのだ。

遺体安置所にはおおよそ2ヶ月半通いつめた。遺体は廃校となっていた中学校の体育館や企業の倉庫に集められ、多くの人々によって葬られた。そこで感じたのは、祈りがいかに大きな力を持っているかということだった」

また、「祈り」について著者は次のように述べています。

「誤解を承知で言えば、普段斎場で行われる葬儀で手を合わせているときは、祈りの持つ意味や力について考える必要はそこまでない。葬儀社が準備したプログラムにそってお経を読み、あるいは讃美歌をうたえば、良くも悪くも済んでしまう」

しかし、多くの人が大津波に流されるのをなす術もなく傍観せざるをえなくなったり、野ざらしになった遺体を運ぶこともできないような状況下では、宗教者は無力感に打ちひしがれます。そんな宗教者たちのことを、著者は次のように述べています。

「悲しみの現場にある宗教者の多くは、多かれ少なかれ一度自らの信仰心を疑うのが常だ。そして、神仏のあり方や祈りの意味を考え直し、信仰を一からつくり上げなければならなくなる。

なぜか。それは宗教者が1人ひとりの気持ちに応じた祈りをしなければならなくなるからだ。その人だけの悲しみ、その人だけの懊悩、その人だけの絶望。それにすべてちがった形で応えていかなければならないのである。つまり、決まりきった形を捨て、その人にとっての祈りをつくり出すことが求められるのだ」

続けて、著者は次のように述べています。

「それはこれまで体系化された宗教学の中で学んできたこととはまったくちがうものになるかもしれない。あるいは、それまでの自分の宗教解釈を真っ向から否定するものになるかもしれない。だが、悲しみの現場にあって、宗教者は苦しみ悩みながら1つひとつの異なった祈りをつくっていくものなのである」

本書には5つの対話が収録されています。映画化もされた『遺体』で大きな評価を得た著者だけあって、やはり対話1「東日本大震災」が最も読み応えがありました。気仙沼市・臨済宗の地福寺の片山秀光住職に対して、著者は次のように言います。

「話によれば、隣人は津波が引いた後に家の屋上から見下ろしたら、隣の家の庭に車が流されていて、その屋根の上にそのお父さんが倒れていた。『大丈夫か』と尋ねたら、そのときはまだ生きてたらしいんですね。お父さんはタバコを吸っていて、『大丈夫だから』と答えていたらしいんです。それから、その隣人が一度現場を離れて戻ってきたら、お父さんは車の上で亡くなっていたらしい。彼女はその話を信じて、『最期は好きなタバコを吸って死ねてよかった』と言っていました。

だけどよく考えてみると、この話には不自然な点があります。お父さんは津波にのみ込まれているのに、タバコはなぜ濡れなくて済んでいるのかという点です。それに、凍死される寸前にタバコを吸うだけの力があるかどうかというのも疑問です。これらのことは、理屈で考えるとちょっとおかしい」

著者は「ここから先は僕の推測ですが」と断ってから、こう語ります。

「もしかしたら、その隣人というのは、ご遺族の落胆を和らげようと思って、そういうふうに作り話をしたかもしれない。あるいはその曖昧な部分を、その娘さんが悪いように捉えたくなくて、無意識のうちに『最期は好きなタバコを吸って死ねてよかった』と解釈したのかもしれない。この話はわからないことだらけなんですけれども、でも何かを曖昧にするからこそ、ご遺族が救われているということもあるんじゃないかなと、いろんな話を聞きながら思ったりもしたんです。つまり、遺族は死の状況を少しずつ都合よく変えながら受け入れているのではないかということです」

遺体安置所における僧侶の存在の大きさを語る著者に対して、片山住職も次のように述べます。

「ご遺族が泣き崩れているとき、私が『よかったらお勤めさせてもらっていいですか』と聞いてお経を唱えると、ホッと安堵が生まれるんですね。そのことは、つよく感じました。最近ね、私が坊さんの研修などで呼ばれたときに話すんですけど、人間ていうのは究極的に、本当の土壇場では祈るしかない。祈りしかない。祈ることで、安堵が生まれるというか、救いが生まれる。せめてものことをしてあげたい、そんな気持ちが遺族にはまちがいなくある」

東日本大震災は未曾有の大災害でした。特に、津波で何もかも失った人々について、著者は述べます。

「生き残った人々は、その後の日常を進んで行かなければならなかった。棺もない、花もない、葬式もない、遺影もない、ときには遺骨すらない。それでもその先へと踏み出して行かなければならなかった。それが生き残るということだった。そのときには誰かに寄り添ってもらえたり、背を押してもらえた方は幸せだったろうなと思います。

そうそう、お坊さんとご遺族のことで1つ思い出したことがあります。市内の火葬場がいっぱいになり、他県の火葬場に回されることがありましたね。そうなると、ご遺族たちは遺体に付き添って一緒に他県まで行かなくてはならなかった。棺を乗せた車の後ろにご遺族の車がつづいて、2時間も3時間もかけて他県の火葬場まで行くんです。でも、その先には、だいたい他県のお坊さんがボランティアで待っていてくれてお経を唱えてくれました。あれが他県へ行ったご遺族にとってどれだけ大きなことだったか」

本書の白眉は「葬式無用論の欺瞞」という項です。多くの犠牲者を弔った片山住職は次のように言います。

「これは申し上げるのは大変口はばったいんですけど、葬式無用論とか墓無用論というのが震災前にはあったじゃないですか。さまざまな文化人や学者と称する方々によってね。とんでもないですよ。それは何事もない、本当に平和に溺れているときの話であって、あの震災の最中に誰も拝まなくてもいい、お墓なんていらないって人は誰もいませんよ。皆、どうしたら供養してあげられるかと必死なのですから、それに我々宗教者が応えていかなくてはいけないわけです」

この片山住職の発言に呼応して、著者も次のように語ります。

「平常時には、確かに僕たちはいくらでも葬式はいらないとかそういったことを言えるんですよね。状況によってはそういう考え方があるのはわかります。でも、今回の震災に関して言えば、遺族は突然大切な人を津波で奪われたことによって到底納得できないような無念さを抱えなければならなかった。特に遺族は『自分だけ生き残ってしまった』とか、『死んでいった人に何もしてあげられなかった』という後悔を抱くことが多い。生き残ってしまったが故の、死者に対する罪悪感があるのです。だから、遺族は死者に対して何かをやってあげたいと思う。死者のために何かをして初めて心が解放されるということがある。そして、その何かというのが、たぶん葬式なのじゃないかと僕は思うのです」

また、著者は震災の遺族について次のように語っています。

「震災の遺族って、たぶん事故の遺族も同じなんですが、彼らは何1つやってあげられなかったという罪悪感を抱いているんです。故人に対する『助けられなくてごめん』という罪の意識がある、今回の津波の場合は、さらにお墓もない、火葬もできない、遺体は腐ってしまっている・・・・・・そういう状況では『せめて葬儀だけでも』と考えるのです。そうしなければ死者に対する罪悪感だけが膨らんでしまう。自分を納得させるために葬儀という儀式が必要なのです」

「儀式に集う人たちは、そのことによって1つの納得というか、何もしてあげられなかったからせめてこれぐらいのことはという思いを、供養してあげることによって自分を癒やし、納得することができるのです」

まったく同感ですが、多くの葬儀を司った片山住職も次のように言います。

「長い長い歴史の中で、人間はそれこそ太古の昔から葬儀を通じて死者に向かい合ってきた。だから、死者の魂がどうのこうのと言うよりは、やっぱり生きている者同士が死者に対して『ああしてやりたかった、こうしてやりたかった』という思いを表現する場が必要なんですよ。そうした思いは、どんなにしても必ず残ると思うんです。その気持ちをきちっと儀式として磨き上げてきたものが、葬儀なんじゃないか。後の世になって、なんやかんやと体裁が追加されていった部分はあるかもしれないけれど、本質的な部分はそうなんじゃないかと思う。今回の震災では、そういった虚飾の部分をはぎ取った、本当の供養というものが、私らの社会の中で脈々と息づいているということが、よくわかったと思います」

片山住職の言わんとするところは、「葬儀は残された生者のためのもの」ということでしょうが、わたしはそれに加えて、「葬儀は旅立っていく死者のためのもの」という視点も絶対に忘れてはいけないと思っています。

著者は、一連の葬式無用論の仕掛人とでもいうべき人物に対してか、次のような痛烈な発言を行っています。

「震災の前には、宗教を理論で上手に語る人がすごくもてはやされましたよね。若くて頭の回転の速い宗教学者みたいのが、まるで宗教を方程式かのように上手に説明してベストセラーを出すみたいな。けれども、今回の震災のとき、そういった人たちに何ができたでしょうか。結局何もできていないんですよね。平常時はいくらでも理屈を述べて分かりやすく伝えることができるけど、非常時になるとそれが役に立たなくなる。理論や理屈で簡単に言い表して何かができるようなことじゃないんです。それに対して、ご住職みたいな『現場の宗教者』たちはさまざまな形で遺族と関わり、悲しみを共有し、ともに歩んできた。今回ほど『現場の宗教者』の存在が大きく意味を持ったことは近年を振り返ってもなかなかなかった。少なくとも被災地の人々にとっては、かけがえのない存在だった気がします」

対話2「釜ヶ崎」では、キリスト教カトリック司祭である本田哲郎氏が祈りの中で唱えた以下の文言が強く印象に残りました。

「世を去ったすべての人のために祈ります。貧しさと差別で死に追いやられた世界中の人たち。戦争や暴力、死刑によって殺された人たち。事故や病気で命を失った人たち。ここにいる私たち1人1人の亡くなった家族や友人たちも、世を去ったみんながすべての苦しみから解放され、あなたのもとで平和に生きることができますように」

このような祈りの言葉を唱える本田氏に対して、著者は言います。

「葬儀は、亡くなられた人のためというより遺族のためにある儀式なんですよね。お墓とか法要とかも同じ。つまり、遺された人たちがいてはじめて、葬儀やお墓や法事ということが意味のあるものになる」

この発言には、わたしは違和感を覚えました。先程の繰り返しになりますが、葬儀は遺族の心の慰めのためだけにあるのではありません。何よりもまず死者が他界に旅立っていくためにあるのです。そこのところをきちんと押さえないと、単なる精神的慰めでは葬式無用論と変わらなくなる危険があります。葬儀をあげるのは死者のためであり、かつ生者のためでもあるのです。

葬儀についての自説には違和感がありましたが、著者が体験したミャンマーでの思い出話は興味深かったです。著者は次のように述べています。

「十数年前に、ミャンマーに行ったときのことなんですけれども。ハンセン病の村があったんです。ハンセン病の患者たちが100人ぐらい村をつくって隠れて暮らしてたんですよ。彼らはそこから10キロ以上離れたところに毎日、物乞いに行ったり、あるいは、橋のたもとで住み込んで、昼間になったら橋の上で物乞いをして、何日かにいっぺん村に帰って、その金で食べるっていうことをやっていたんです」

続けて、著者は次のように語ります。

「そのとき、村にいる100人ぐらいのうち、全員ではなかったんですけども、5、60人にインタビューをして、それぞれ最後に必ず同じ質問をしたんです。『あなたの夢って、なんですか』って。そしたら驚いたことに、全員が全員、同じ答えを返したんです。それは、『お寺に寄付すること』っていう答えだったんです。『えーっ』と思いました。『村に住んで物乞いをして、食べるご飯もまともにないのになんでお寺に寄付したいのか』と。すると彼らが言うには、『自分はハンセン病として生まれてきて、こんなにつらい状況、絶望しかない。だけども、お寺に寄付することによって、来世はよりよく、ハンセン病じゃなく生まれ変わりたいんだ』っていうことなんです」

わたしも多くのミャンマー人を知っていますが、彼らには確かにこのような信仰世界があります。一般に、ミャンマーやタイなどのテーラワーダ(上座)仏教の国に住む人々は幸福度が高いように思います。

対話5では「広島原爆」が語られます。カトリック松江教会主任司祭にして元・世界平和記念聖堂主任司祭である深堀升治氏に対して、著者は次のように語ります。この言葉は非常に心に残りました。

「日本という国が被爆という現実を背負っているということです。これは世界史上最大級の負の遺産です。間違いなく。それであれば、日本人はこの現実をしっかりと直視して、自分たちだけでなく、世界に語り継いでいく義務があります。世界史において、欧州の人たちにはアウシュビッツや魔女狩りの記録を保管して語り継ぐ義務があります。アメリカには黒人差別や核ミサイル開発の歴史を残していく義務がある。それと同様に、日本人は原爆という負の遺産を次の世代に引き継いでいかなければならないのです。それは、世界における日本人としての避けては通れない義務なんです。

僕はそのことを日本人1人ひとりがもっとしっかりと意識して背負っていかなければならないことだと思っています」

「あとがき」では、5つの対話を終えた著者が次のように述べています。

「人がいる所には、かならず悲しみがともなう。

世界では1日に約20万人が生まれる一方で、約15万人が死亡しているという。今こうしている瞬間でも、どこかで災害が起きているし、人々が戦争に巻き込まれているし、病や貧困に苦しんでいる。祈りの現場は、毎日形を変えて世界の様々なところで生まれている。人間はそれに抗う術を持たず、悲しみを受け入れることを強いられる。そんな人々が前へ進むために必要とするもの。それが、祈りなのだ」

正直に言って、前作の『遺体』ほどのインパクトや感動を得ることはできませんでしたが、「祈り」の意味について探究する著者の真摯で誠実な態度には好感が持てました。日本には民族宗教としての神道がありますが、神道も「祈り」のテクノロジーの体系です。できれば、著者は神職の方とも対話をすれば良かったのではないかと思います。

そういえば先日、「バク転神道ソングライター」こと鎌田東二先生が司会を務めるシンポジウムに著者も出演していたようです。対話6として、鎌田先生と「祈り」について語り合うのも面白いかもしれませんね。