- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1101 社会・コミュニティ 『解放老人』 野村進著(講談社)

2015.08.07

『解放老人』野村進著(講談社)を読みました。

著者は1956年東京生まれのノンフィクションライターです。

「認知症の豊かな体験世界」というサブタイトルがついています。

厚生労働省の調べによると、2015年には認知症患者の数は最多で730万人に達する可能性があるとか。著者は重度認知症治療病棟のお年寄りたちに長期間密着し、この難病をまったく新しい角度から見つめています。

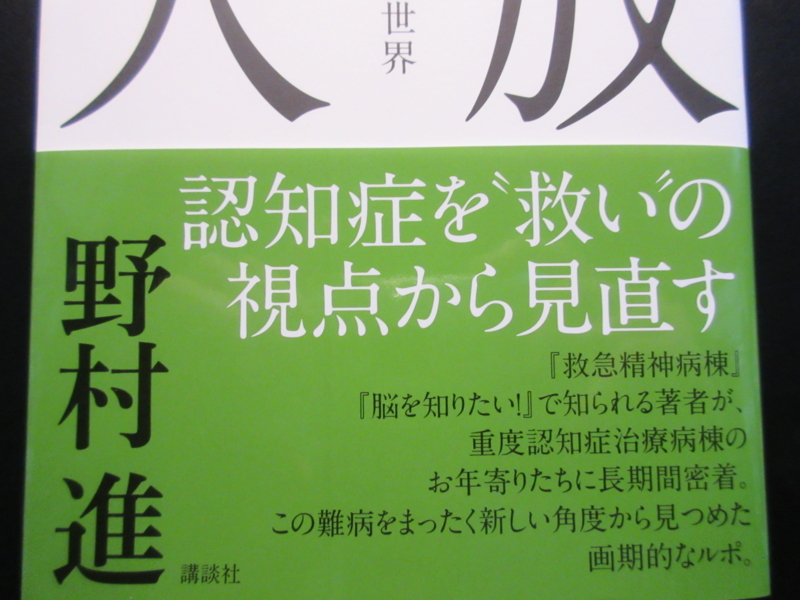

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「認知症を”救い”の視点から見直す」と大書され、続いて「『救急精神病棟』『脳を知りたい!』で知られる著者が、重度認知症治療病棟のお年寄りたちに長期間密着。この難病をまったく新しい角度から見つめた画期的なルポ」と書かれています。

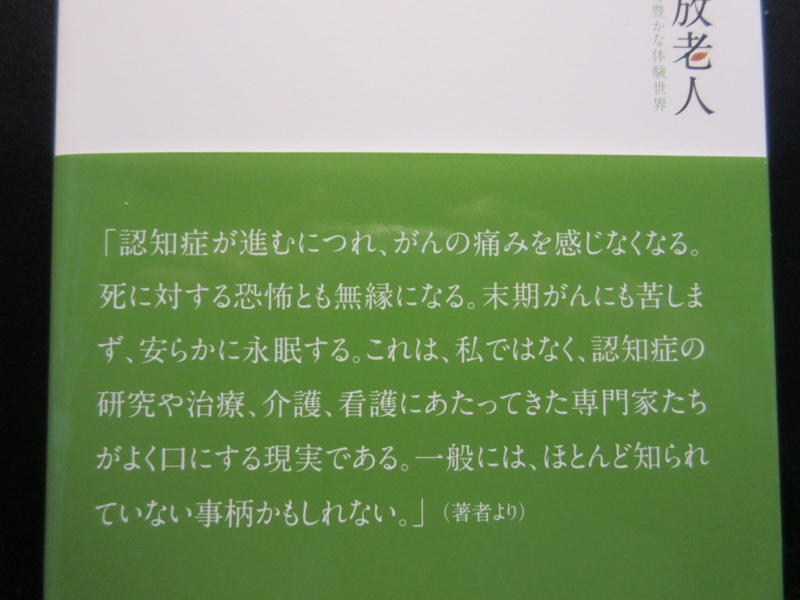

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のような著者の言葉が書かれています。

「認知症が進むにつれ、がんの痛みを感じなくなる。死に対する恐怖とも無縁になる。末期がんにも苦しまず、安らかに永眠する。これは、私ではなく、認知症の研究や治療、介護、看護にあたってきた専門家たちがよく口にする現実である。一般には、ほとんど知られていない事柄かもしれない」

さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「つげ義春の名作『ねじ式』も顔負けの

シュールな幻想を語ってやまないハナさん。

すきあらば病棟からの脱出を狙いつづける源五郎さん。

車椅子を両手でこぎまわりながら、悪罵と怨嗟(えんさ)のかぎりを叫びつづける徳子さん。

一日中、病棟の中をほぼ決まったコースで歩きまわる勘平さん・・・。

お年寄りたちは、なぜ、そのような行動をつづけるのか?」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

プロローグ

第一話 なめる人

第二話 ファンタジー

第三話 待つ男

第四話 仕事の痕跡

第五話 もの盗られ妄想

第六話 記憶地獄

第七話 長老の知恵

第八話 配偶者

第九話 男女の関係

第十話 花火

第十一話 家族

エピローグ「黒澤絹枝看護師長の話」

「あとがき」

「認知症をもっと深く知るための三十の資料」

第一話「なめる人」で、著者は山形県にある病院の「重度痴呆症病棟」に入ったときの体験を書いています。ちょうどリクリエーションのさなかで、若い女性職員にリードされながら、お年寄りたちが童謡の「むすんでひらいて」や「めだかの学校」を歌っていたそうです。「むすんでひらいて」では、歌に合わせて実際に両手をグーやパーの形にして、手を叩き、最後は万歳をしていました。それを見た著者は、次のように書いています。

「俗に、年をとると、だんだん赤子に返っていくという。還暦に赤いちゃんちゃんこを贈るのは、その象徴であり、また『痴呆』の『呆』の字は、一説によると、オムツをあてられた赤子の姿とされる」

しかし、著者が病棟で垣間見たお年寄りたちの様子は無邪気そのものでした。そこには、当初予期していた「どんよりとした、重苦しい、灰色の世界」とはどこかしら違っていたのです。著者は次のように書いています。

「ここには、なにか『ほのかな明るさ』がある。それは、白夜の明るさに似ているようだが、決して暗黒の闇夜に存在するものではない。

ひょっとすると、暗夜のどん底で老残に苦しむイメージは、私たちが外部から見た印象だけで一方的に造りあげたものではないか。

とかく人は、中年期になって老いを身近に感じはじめるころから、

『ああはなりたくない』

とか、

『あんなふうになったらおしまい』

とか言いだす。

『ああ』や『あんなふうに』とは、老いて記憶を失っていき、大小便の始末も自分ではできず、それでも施設や病院で生き長らえざるをえなくなった肉親や知人の姿をしばしば指している。

だが、現実に『ああ』なってしまったり、『あんなふうに』変わったりした人々には、外部から覗き見ただけではわからない、別の生の実感があるのではないか。それが、あの『ほのかな明るさ』に通じているのではあるまいか」

第五話「もの盗られ妄想」の内容には、考えさせられました。

痴呆症の老人たちの中には、財布や年金が盗まれたと騒ぐ人がいます。

実際は盗まれていません。本人の勘違いがほとんどです。

しかし、このような「もの盗られ妄想」はたいてい、身近にいて、一番よく自分の世話をしてくれる人に向かいます。三世代同居率が日本一の山形のような地域では、嫁がその標的になりがちです。また、ひとり暮らしのお年寄りの場合は、往々にして家事の手伝いに来てくれるヘルパーや訪問介護の職員が疑われます。

こんな悲しい現状について、著者は以下のように述べています。

「『こんなにお世話してきたのに、いったいなぜ?』と、お嫁さんやヘルパーさんらは驚き悲しむことになる。

もの盗られ妄想は、とりわけアルツハイマー型認知症に多く、ほぼ3人にひとりの割合で発症する。別の角度から見ると、アルツハイマー型認知症による妄想の4分の3が、もの盗られ妄想といわれている」

もの盗られ妄想には、日本ならではの傾向があります。総じて女性が発症するケースが多いというのです。「女性のほうが圧倒的に多い」と断じる精神科医たちもいますが、欧米では男女に有意差は認められないそうです。「嫁姑」という関係が問題になるのは、やはり日本特有のことのようです。妄想の形成過程に、家庭内の主導権争いが加わると、症状はさらに進みます。著者は以下のように述べています。

「同居している嫁や娘、もしくは自宅にしょっちゅう訪ねてくるヘルパーや介護者といった人たちに疑いの目が向けられるのも、認知症のお年寄りの立場からすると、必ずしも理不尽ではない気がしてくる。ことに嫁が標的にされやすいのは、大事な息子を盗られたとの意識が強く働くためという見方もある。

現に、もの盗られ妄想のお年寄りは欧米にもいるのだが、侵入者を犯人とみなす場合が大半なのである。個人主義的な社会では、夫婦でも財布や預金口座は別々だから、男性も女性と同じように、もの盗られ妄想を発症するのだという。

痴呆症の老人たちは、さまざまなことを語ります。その内容は、事実というよりも、妄想のほうが多いと言えます。彼らの体験世界では、さむらい屋敷に住んでいたり、天皇陛下が20人も現れたり、途方もないイマジネーションが語られるのです。

第八話「配偶者」で、「物語」というキーワードが出てきます。詩人の寺山修司は「現代人というのは、みんな物語をつくる病気に取り憑かれている」と言いました。「現代人」に限らず、人間とはそういうものなのでしょう。寺山はまた、「人間は物語の中に逃げ込む」とも言いました。著者自身、認知症のお年寄りたちとの会話で、そのことをたびたび痛感させられたといいます。たしかに、人には物語をつくらなければ生きつづけられないところがあります。そう、人間とは「物語をつくる生き物」なのです。

著者は長期の「密着取材」を続けていて、気づいたことがあるそうです。第十一話「家族」の最後で、次のように書いています。

「重度認知症のお年寄りたちには、いわゆる”悪知恵”がまるでない。相手を出し抜いたり陥れたりは、決してしないのである。単に病気のせいでそうできないのだと言う向きもあろうが、私は違うと思う。魂の無垢さが、そんなまねをさせないのである。言い換えれば、俗世の汚れやら体面やらしがらみやらを削ぎ落として純化されつつある魂が、悪知恵を寄せ付けないのだ。こうしたありようにおいては、われらのいわば”成れの果て”が彼らではなく、逆に、われらの本来あるべき姿こそ彼らではないか。

人生を魂の長い旅とするなら、彼らはわれらが将来『ああはなりたくない』とか『あんなふうになったらおしまい』と忌避する者たちでは決してなく、実はその対極にいる旅の案内役、そう、まさしく人生の先達たちなのである」

エピローグ「黒澤絹枝看護師長の話」の最後では、次のように黒澤看護師長が語っています。

「ここで最期を迎えられるお年寄りは、たいてい穏やかに亡くなられます。

それまで歩んでこられた人生のご苦労を振り返ると、思わずご遺体をさすったり頭をなでたりしたくなり、実際にそうすることもよくあります。

あるお年寄りが亡くなる直前のことです。ベッドに寝たきりでほとんど会話もできなくなっていた女性の方でしたが、見舞いに来られたご家族の前で突然、声をふりしぼるようにして、

『がんばったじぇー!』

と絶叫されたんでした。

まるでご自身の人生を存分に生き切ったと、最後の最後に宣言されたようで、私はそのひとことがいまも忘れられません」

「あとがき」で、著者は次のように書いています。

「なんと個性的な人々であろうか。

山形県南陽市にある重度認知症治療病棟での取材を始めてすぐ、私はそこにつどう人々の圧倒的な存在感に目を見張らされる思いがした。(中略)認知症の進行とともに、罹患者の内面から、常識や世間体や煩雑な人間関係といった余分なものが削ぎ落とされ、いわば”地肌”があらわになる。それは、私たちから見れば、ときに目をそむけたくなったり見るに忍びなかったりするものであろうが、その人が秘めていた個性の核心であるに違いない。」

著者は、認知症の人たちの心的世界がいかに日常からかけ離れていようとも、それを「豊かな世界」として受け止めていきます。そこには「愛」があり、「老い」を徹底的に肯定的にとらえる姿勢があります。

わたしは、拙著『老福論~人は老いるほど豊かになる』(成甲書房)で、「老いの神話」というものを紹介しました。

それは、高齢者を肉体的にも精神的にも衰退し、ただ死を待つだけの存在とみなすことです。この「老いの神話」は、次のようなネガティブなイメージに満ちています。すなわち、「孤独」「無力」「依存的」「外見に魅力がない」「頭の回りが鈍い」など。しかし、ものごとというのは何でも見方を変えるだけでポジティブなイメージに読み替えることが可能です。たとえば、高齢者は孤独なのではなく、毅然としているのだ。無力なのではなく、おだやかなのだ。依存的なのではなく、親しみやすいのだ。外見に魅力がないのではなく、内面が深いのだ。そして、頭の回りが鈍いのではなく、思慮深いのだ、といったふうにです。

「老いの神話」を打ち破る作業は、すでに紀元前1世紀に古代ローマの賢人キケロが『老年について』という本で行っています。キケロは大カトーに託して、老年について次のようにポジティブに語っています。老年になれば確かに「青春と活気」を必要とする若者の仕事からは引退しなければならないが、世の中には老人に適した多くの仕事がある。むしろ偉大な仕事は老人の「知恵や知識」によって成し遂げられるのであるとキケロは宣言しています。また、老人になると物忘れがひどくなりぼけてくるという偏見に対しては、熱意と活動とが持続しているかぎり、老人にはその知力がとどまっているのだと反論しています。

要は、「何事も陽にとらえる」という発想が必要ではないでしょうか。すべての人間は「老いる」ことも「死ぬ」ことも避けられません。ならば、それを不幸ととらえず、前向きに考えることが大事です。わたしは、「老い」とは神に近づくことであり、「死」とは人生を卒業して神になること、もしくは仏になることだと思っています。そして、人間にとって最大の不安ともいえる「死」の不安から自由になることが「認知症」の最大の恵みではないでしょうか。わたしは、本書からポカポカした太陽のような暖かさを感じました。

サンレーの認知症サポーター養成講座のようす

サンレーの認知症サポーター養成講座のようす

わたしが経営する株式会社サンレーでは、「人間尊重」という大ミッションのもと、社員であると同時に地域の一員としてお互いが思いやり、支え合う姿勢を大切にております。その一環として認知症サポーターの養成に取り組んでいます。高齢化の進展に伴い、2025年(平成37)年には認知症の発症者は約700万人前後になり、認知症は身近な病気になってきています。認知症の方、そのご家族が地域の中で安心して生活するために、認知症を正しく理解し温かく見守る応援者こそ、認知症サポーターです。サンレーでは冠婚葬祭のお手伝いや隣人祭りなど地域支援活動を通じて、ご高齢の方とも接する機会も多く、認知症サポーターの養成は社会的な責務であると捉えています。現在、社内において37名の社員が認知症サポーターに認定されており、今後も積極的に講座を開催し認定サポーターを増やしていき、地域社会を支えていきたいと考えています。