- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.04.12

『人類哲学へ』梅原猛著(NTT出版)を読みました。

書評『人類哲学序説』で紹介したように、日本を代表する哲学者である著者は「草木国土悉皆成仏」という思想に代表される日本オリジナルの「森の思想」で人類を救う哲学を提案しています。本書は3部構成となっており、第1部は著者による講演、第2部は著者を中心に5人の気鋭の学者が「人類哲学」をめぐって討論します。そして第3部は著者と梅原賢一郎氏による親子対論です。

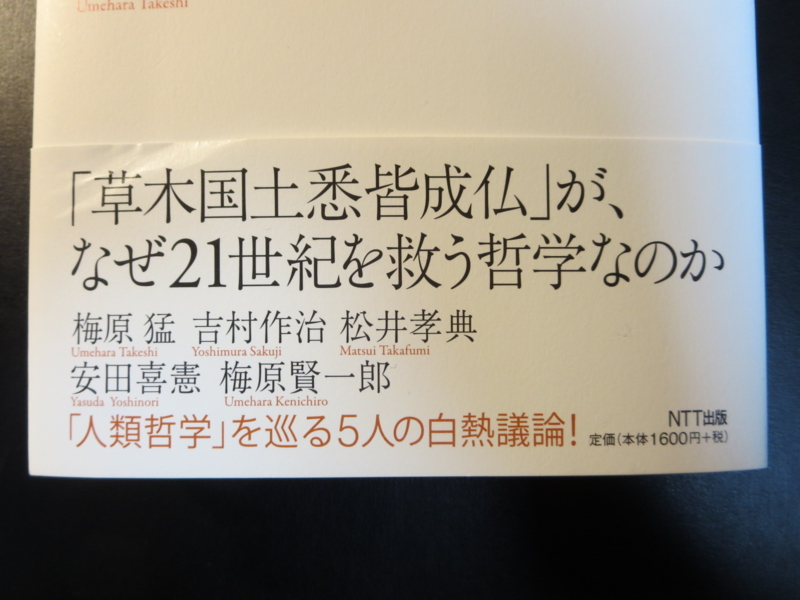

本書の帯

本書の帯

本書の目次構成は、以下のようになっています。

第1部 「人類哲学は可能か」(梅原猛)

1.デカルトへの「懐疑」

2.ハイデガーの哲学

3.「草木国土悉皆成仏」の思想

4.エジプト文明の衝撃

5.人類哲学への展望

第2部 討論「人類哲学をめぐって」

(梅原猛・吉村作治・松井孝典・安田喜憲・梅原賢一郎)

1.自然環境と哲学

2.永劫回帰と回向

3.超越の神・内在の神

4.ホモ・サピエンスの栄枯

5.拡張した人間圏の危機

6.いま復興のために

7.文明の形

8.人類哲学の胎動が見える

第3部 対論「人類哲学のこれから」

(梅原猛×梅原賢一郎)

1.私の哲学遍路

2.縄文の思想、太陽の思想

3.一神教をとらえ直す

4.ニーチェ、ハイデガーを超えて

5.新しい哲学を語るために

「あとがき」(梅原賢一郎)

第1部「人類哲学は可能か」では、著者の梅原猛氏が『人類哲学序説』の内容をさらに平易に語っています。その冒頭で、著者は述べます。

「『人類哲学』、すなわち本当に人類の立場に立った哲学は、いままではなかったと思います。いままでの哲学は、おもに西洋哲学です。それはこれから明らかにしていきますが、ヘレニズムとへブライズム、すなわちギリシャとユダヤの伝統のもとに立っていた哲学では、現代の人類のあり方、未来の人類のあり方を考えるのに、不完全ではないかとの疑問があります。人類哲学、真に人類の立場に立った哲学を、私がここで自国の文化的伝統の上に立って、語りたいと考えています」

著者は、人類哲学を考えていく上で1つの起点となるのが「東日本大震災」であるといいます。地震や津波は「天災」ですが、原子力発電所の事故は「人災」です。しかし、それは「人災」であると同時に「文明災」であると見る著者は、脱原発の動きが世界文明の必然的な潮流になるとして。以下のように述べます。

「原子力を使ってそれをエネルギーにして、文明社会を維持する、そのやり方が最も進んでいる国は、デカルトを生んだフランスです。デカルトは近代思想を拓いた哲学者ですが、そのこととフランスがエネルギーのほとんどを原発に頼っている事実は、決して無関係ではないと思います。

自然エネルギーには、地熱、水力、火力、風力、そして太陽光が考えられますが、これは、『地水火風』ということになります。地水火風は四大と言われるものです。弘法大師空海の密教の思想で、地大、水大、火大、風大、それに空大を加えて五大と呼び、この五大ですべての自然、および人間の肉体もできている。

もし、空大を太陽と考えれば、いまの自然エネルギーの思想は、弘法大師の五大思想に合致しています。これを偶然と考えるか、あるいは必然と考えるか、これは問題です」

弘法大師空海は真言宗を開きましたが、伝教大師最澄は天台宗を開きました。この2人は平安仏教を代表する巨人ですが、その思想は「草木国土悉皆成仏」という日本独自の思想を生み出しました。著者は、次のように述べています。

「『草木国土悉皆成仏』は天台宗と真言宗の統合で生まれた思想です。しかも、鎌倉新仏教、法然・親鸞の浄土仏教、栄西・道元の禅仏教、および日蓮の法華仏教、このような仏教の共通の前提になっているのです。とすればこの思想はまさに日本仏教の共通の思想ということになるわけです」

それでは、どうして日本仏教は、「草木国土悉皆成仏」という思想を生んだのでしょうか。著者は「インドにはこの思想はない。『有情』と言い、仏性をもつものは動物までです。植物は有情ではない。だから釈迦はベジタリアンになったのです。命あるものを殺してはいけないということで、植物は命のないものと考えて、ベジタリアンになった」と述べています。そして、この「草木国土悉皆成仏」という考え方は日本の基層文化である縄文文化の伝統が仏教に影響を与えていると分析しています。

著者は、縄文の死生観と「あの世」について、以下のように述べます。

「日本人の縄文時代から考えられてきた死生観では、人間が死んだらその霊は、西の空の彼方にあるあの世へ行くというものです。そして、あの世とこの世はあべこべ。この世の冬はあの世の夏、この世の夏はあの世の冬、この世の朝はあの世の夕べ、この世の夕べはあの世の朝。万事があべこべですが、ほぼこの世と同じ生活をしている。

そして子孫が誕生したときに、祖先の霊が帰ってきて、その母のお腹の中へ宿る。子孫は必ず祖先の霊が帰ってきたものです。生まれた子を見て「おじいさんによく似ているから、おじいさんが帰ってきた」と言い、おじいさんの生まれ変わりとしておじいさんと同じ名前をつける。あまり似た祖先がいないと、これはだいぶ前の先祖だと思う。これが日本人が縄文時代から信じてきた『あの世』観です。こうした考えは、おそらく原始的な狩猟採集時代には、ほぼ世界共通の考え方であったと思います。

それはやはり、生き返り、死に帰る、死に帰り、生き返るということが、私は一種の『永劫回帰』なのではないかと考えます。ニーチェの語った『永劫回帰』は、非常に主観的、意志の要請としての『永劫回帰』ですが、これは客観的な自然的な『永劫回帰』であると思います」

鎌倉時代の日本では、浄土思想が花開きました。代表的な思想家は、浄土宗の法然と浄土真宗の親鸞です。この2人は、いわゆる「生まれ変わり」を信じていました。釈迦仏教は生まれ変わりを否定しますが、日本で発展した浄土教は「輪廻」を積極的に肯定しました。法然は3回生まれ変わったといいます。1回目は、ブッダが「大量無量寿経」を説くのをその場で聞いたインド人として生まれる。2回目は、中国で善導という浄土教の説法者として生まれる。そして3回目は、日本の法然として生まれ、念仏の教えを流布した。法然自身が晩年にそのように語ったと、弟子であった親鸞が述べています。

その親鸞もまた、自分を聖徳太子の生まれ変わりと考えていたと言われています。また、親鸞の玄孫である存覚によって書かれたと言われる『親鸞聖人正明伝』によれば、親鸞は中国の道綽という人物の生まれ変わりだとされています。道綽は、法然の前世である善導の先輩だそうです。著者は「日本の伝統的な生まれ変わりは、血の原理によって生まれ変わりが行われるのですが、浄土教の場合は、法の原理によって生まれ変わる。念仏の信者はまた念仏の信者となって、生まれ変わってくることになります」と述べています。

また、生まれ変わりの思想について、著者は次のように述べます。

「こうした考え方は、私は意外に科学的と思うのです。遺伝子の不死と重ねて考えることができる。遺伝子は生まれ変わり、死に変わりを続けていく。そして、遺伝子は長い、人類の歴史を宿している。人類ばかりか生物としての歴史を宿している。そしてまた、その遺伝子はずっと末永く生き続ける。そうした永遠と言ってよい遺伝子の永遠を、やや神話的に、あるいは道徳的に解釈したのが、いまの縄文時代からの日本の生まれ変わりの宗教や法然や親鸞の思想ではないかと思っています」

本書の第2部は「人類哲学をめぐって」と題する討論です。参加メンバーですが、梅原猛(哲学者)、吉村作治(エジプト考古学者)、松井孝典(惑星科学者)、安田喜憲(環境考古学者)、梅原賢一郎(芸術学者)の5人です。まず興味深かったのが、著者の以下の発言です。

「太陽を自分の名とする日蓮というのは、法華経を太陽と考えたのではないでしょうか。太陽と蓮の花が通じているんですね。それから親鸞も。阿弥陀仏を考えたときに、光で喩えれば、あれは無礙光という、妨げることのない強烈な光と考えた。そうすると、親鸞にも太陽のイメージがあるような気がする。ですから、極楽浄土は光の世界で、光の世界からまたこの世に人を救うために戻ってくるという、そうした太陽のイメージがやはり日蓮にも親鸞にもある。道元はどちらかというと月の世界。冴えわたった月光の世界ですね」

また、ホモ・サピエンスについて語った松井氏の発言も興味深かったです。

「脳の内部、大脳皮質のニューロンが接続し、いわゆるネットワークをつくる。それが『考える』ということの実体です。そういうことができたのは、ホモ・サピエンスだけです。ネアンデルタール人の脳の容量は大きかった。我々より大きかった。我々は1300ccくらい、彼らは1550ccくらいです。しかし彼らの大脳皮質はニューロンのネットワーク化ができなかったようです。容量が大きいこととネットワーク化は違う。それが決定的に違うところです」

それは安田喜憲氏の分野で言えば、旧石器と新石器の違いのようなものだと断った上で、さらに松井氏は次のように述べます。

「それは何かと言うと、象徴化とか表象化できる能力を、ホモ・サピエンスはもつことができた。それが結局は『人間圏』をつくって生きる能力につながる。我々が外界を投影した内部モデルをつくれるという能力をもったがために、生物圏の中の種の1つという存在から飛び出して地球システムの新たな構成要素として人間圏をつくり出したと」

最も面白かったのは、「花札と日本人」のくだりです。著者が、日本文明の特色について以下のように語ります。

「私は日本文明とは、植物中心の文明ではないかと思います。例えば、松ですが、松はやはり植物の王者。植物を中心に生きているものを考える。これがやはり日本文明ではないかと思います。

人間を中心に世界を考える方法とは、やはり対立する。それが俳句になったりします。時間も、繰り返す時間。結局、永劫回帰とは繰り返す時間です。春夏秋冬をずっと永遠に繰り返す。日本人にとっては、それがやはり時間なのです。西洋のように過去と未来があって、いまの瞬間が過去と未来の接点、そうした神秘的な接点があるということではない。自然の時間といったら、春夏秋冬という季節です。そうした季節感をいちばん知らせるものが植物。その植物中心の世界観。これに気がつけば、豊かになると」

そして、著者は「トランプと花札は違う」として、次のように述べます。

「トランプから花札ができたと言いますが、トランプは王の世界です。キング、ジャック、クイーン。そしてそれは一種の宗教的なものだと思う。そういう世界です。それでマージャンというのは完全な商人の世界。すべて牌はお金をあらわす、全てが。それに対して日本は花札でしょう。全部季節です。1月は松、2月は梅というように、季節なのです。そこにまた植物が配置されている。私は植物的な文化であり、季節だと思う。それはやはり非常に古く、農耕社会、漁撈採集社会を背景にもつ文化だと思う」

そして本書の第3部は、「人類哲学のこれから」と題する著者と梅原賢一郎氏による親子対論です。親子対論といっても、父の独壇場で、息子は聞き役という感じですけれども・・・・・・。著者は、古代エジプトの信仰について以下のように語ります。

「エジプトへ行って、私はたいへんなショックを受けた。エジプトはラーの神様の国です。そしてエジプトの太陽は強烈です。強烈な太陽とラーの神。ラーの神は、毎日、必ず死ぬ。日没と共にラーの神は死んで、そしてまた甦る。死と復活の神。スフィンクスは西にいて、太陽を甦らせる。ちょうど太陽が落ちるところにいて、非常に強い力で太陽を復活させる。それが古代エジプトの信仰です」

農業社会の信仰の中心は太陽ですが、問題は、ギリシャやイスラエルでは太陽の神は消失しました。その理由について、著者は述べます。

「アポロンは明らかに太陽の神ですが、そこに太陽崇拝はあまりなく、予言の神になる。最後は、ソクラテスが『無知の知』という考えを出して、哲学の神になってしまいます。どうして太陽の神が喪失したか。2008年にエジプトへ行ってから、私はずっとそのことを考えていました。最近になってこう考えます。イスラエルの民は明らかに、遊牧する放浪民族。この種の民族は、太陽の神を崇拝しないのではないか。その代わりに、旅をするから北極星を崇拝する。ギリシャも、ホメロスやプラトンを読んでも、営々と耕している農民の生活はあまり描かれていない。結局、海軍の力を使って外国を攻めていく。一種の海賊民族です。それも旅をする民族。遊牧や海賊、国家の根本が旅をするような生活ですから、結局、太陽崇拝を忘れてしまったのではないか」

非常にスケールの大きい考え方ですが、さらに次のように述べます。

「自然に帰るなら、エジプトの巨大な自然哲学まで戻らなければならない。エジプト旅行でこう考えるようになりました。ヘブライズムとヘレニズムにもとづいて哲学を構築するのでは、この文明の危機をのりこえるような思想は生まれないのではないか。それにもとづいて哲学することは、世界観を狭くする。これは旅の産物ですが」

また、安田喜憲氏の意見を借りて、著者は「文明と森」について語ります。

「プラトンの時代からギリシャはだんだん森を切るようになっていた。トロヤ戦争で船をつくる。そのため木が切られていく。これが第一次的な森林の破壊です。そしてキリスト教によって森の破壊はさらに進んだ。ギリシャの自然はほとんど失われていく。ギリシャは森の国でしたが、文明が森を破壊した。これはどこかでプラトン哲学と関係しているように思います。それからドイツの森に存在があると言いますが、安田氏はドイツの森はシュヴァルツヴァルトで、そこは黒い森であると。ブナなどが生きるのは赤い森ですが、それを切ってしまって植林したのが黒い森。黒い森には、自然がなく、『存在』がいないのではないか。そういう状態の森の声を聞けというハイデガーの思想は、やはりおかしいと思う。もう一度、非西洋的な哲学、思想の意味を考えるべきです」

第3部いや本書全体の白眉は、5章「新しい哲学を語るために」です。著者は、巨視的な発想で以下のように語ります。

「縄文時代の日本の人口は、20万人とされています。1億2000万人が縄文文明へ帰ったら、とても生活できない。弥生時代と江戸時代に人口が増えましたが、それでも弥生で3000万人程度ですか。1億2000万人は、科学技術の力がないととても生きられない。その科学技術は、決して否定してはならない。むしろ、人類の持続的な存続を可能にするような科学技術文明のあり方を、これから考えていかなければなりません」

著者は、ニーチェの「永劫回帰」の思想に共鳴しつつ、述べます。

「永劫回帰は、ニーチェがシルスマリアという高地に滞在しているとき、突然その思想に襲われたと言います。啓示のようなものですが、私の永劫回帰はとても日常的。孫が私の郷土で蟬を捕ってきたときに思いついた。大きなクマゼミだったかを20匹も30匹も。それを見て、私も子供の頃によく捕ったから、そのセミの何十代目かの子孫のセミを私の孫が捕っているのかと。それはある意味、永劫の回帰です」

日本人には、縄文時代から、死者を葬るとあの世へ行って、そしてまた帰ってくるという思想があります。それは日本人に限らず、他の民族もほとんどそうなのですが、そう述べる著者に対して、梅原賢一郎氏が「おじいさんの生まれ変わりとか。沖縄でもそうですね」と合いの手を入れます。それを聞いた著者は、次のように語ります。

「そう。バリもそう。バリでは曾孫は葬式に参加しない。曾孫は、ひいおじいさんと同じ名前をもつから。生まれ変わりです。日本も昔は、いつか生まれ変わると信じていた。おじいさんを見て、よく似ている、おじいさんの生まれ変わりだと。似ていないと、もっと遠い先祖の人が生まれ変わってきたと考える」

最後に、この親子は「利他と生まれ変わり」について語り合います。著者は「浄土教は、生まれ変わりの思想です。法然、親鸞の宗教は、釈迦とは違う。釈迦仏教は生まれ変わらない。浄土教は生まれ変わりを主張する」と喝破します。それでは、なぜ生まれ変わるかというと、著者は「仏教は利他だから」と喝破して、「極楽浄土にずっといたら、それは自利の宗教になってしまう。苦しむ人がいる限りは、生まれ変わってこなければならない。利他行をするためには、生まれ変わる必要があるのです。それは血の原理ではなく、法の原理。私は最近、そうした思想に惹かれるようになりました。人生の残り時間が少ないからかもしれませんが、生まれ変われたらいいと思う(笑)」と述べました。

この著者の最後の言葉には、本当に心洗われる思いがしました。