- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0872 小説・詩歌 『小さいおうち』 中島京子著(文春文庫)

2014.02.10

『小さいおうち』中島京子著(文春文庫)を読みました。

日本映画「小さいおうち」の原作小説です。昭和10年から終戦直後にかけて、東京郊外で暮らすある中産階級家庭で住み込みの「女中」として働いていたタキという老女が平成の現在から回想します。その中でひそかに起こる恋愛事件を通して、タキは家族の真実に迫ります。

著者は1964年、東京都出身。父はフランス文学者で中央大学名誉教授の中島昭和氏。母はフランス文学者で明治大学名誉教授の中島公子氏。姉はエッセイストの中島さおり氏という、これ以上ない「文学一家」の家庭で育っています。東京女子大学文理学部史学科を卒業した著者は、日本語学校、出版社勤務を経て、1996年に渡米。帰国後はフリーライターになっています。

2003年に発表した『FUTON』で小説家デビューし、第25回野間文芸新人賞候補になりました。06年、『イトウの恋』で第27回吉川英治文学新人賞候補。07年、『均ちゃんの失踪』で第28回吉川英治文学新人賞候補。08年、『冠・婚・葬・祭』で第29回吉川英治文学新人賞候補となっています。

この『冠・婚・葬・祭』はわたしも読みましたが、かなりの傑作です。さまざまな文学賞の候補となりながらも無冠のままだった著者ですが、2010年、『小さいおうち』で第143回直木賞を受賞するのでした。

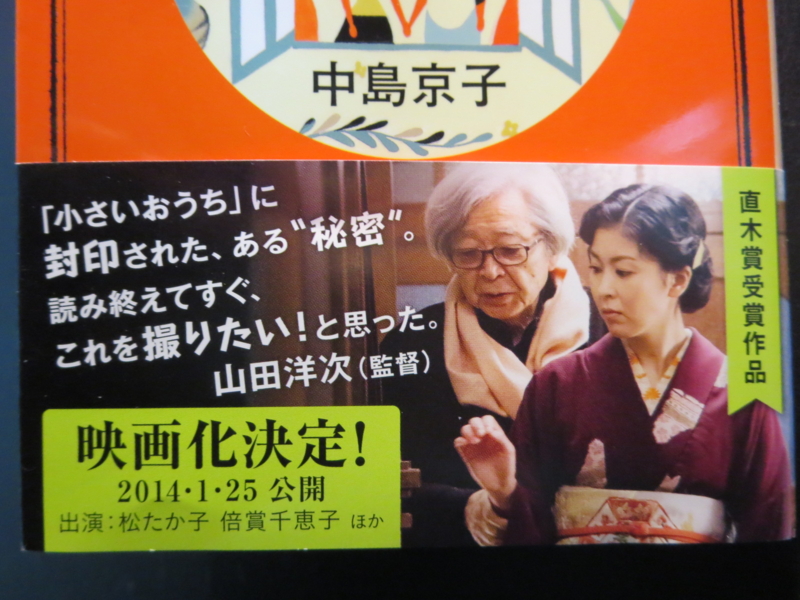

写真入りの本書の帯

写真入りの本書の帯

本書の帯には、映画で主演した松たか子に演技指導をする山田洋次監督の写真とともに、「『小さいおうち』に封印された、ある”秘密”。読み終えてすぐ、これを撮りたい!と思った」という山田監督の言葉が紹介されています。

また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。

「昭和初期、女中奉公にでた少女タキは赤い屋根のモダンな家と若く美しい奥様を心から慕う。だが平穏な日々にやがて密かに”恋愛事件”の気配が漂いだす一方、戦争の影もまた刻々と迫りきて―。晩年のタキが記憶を綴ったノートが意外な形で現代へと継がれてゆく最終章が深い余韻を残す傑作。著者と船曳由美の対談を巻末収録」

映画に原作がある場合、わたしは大抵は原作から読むことが多いのですが、今回は映画が面白かったので、原作を読んでみたくなったのです。いつもとは順序が逆ですが、一読して「映画とは違う部分が多いな」と思いました。

まず、奥様の時子が再婚であること、息子の恭一は最初の夫の子であって、再婚相手である平井雅樹の実の子ではないこと。これは、けっこう大変なことで、それならば映画における雅樹の印象は一変します。映画を観るかぎり、雅樹は妻の変心にどうも気づいていなかったようです。わたしは「間抜けな旦那だなあ」と思っていたのですが、時子が再婚だった(雅樹自身は初婚)ことを考えると、本当は夫はすべてを知っていたようにも思えてきます。

そして、本書の中でタキは、自分史に次のように書いているのです。

「旦那様からは、男の人の匂いがしなかった。ああ、そういうことだったのだと、わたしはあのときに初めて気づいた。

奥様が再婚してから赤ちゃんに恵まれなかったのには、理由があったのだと。

旦那様はわたしを、一度も変な目でごらんになったことがない。おそらく、ほかの女のことも、そんなふうにごらんになるようなことがないのだ。」

(『小さいおうち』p.65)

しかし、それは夫の雅樹が妻である時子を大事にしなかったという意味ではありませんでした。タキは、次のように書いています。

「愛して、というのは、昔の日本の男女を考えると、あまりしっくりくる言葉ではないけれども、とてもだいじにしておられたし、若い奥様を自慢にしておられた。

ただ、そういうことがなかっただけだ。」 (『小さいおうち』p.66)

そうなると、妻の不倫は夫公認であった可能性が高くなります。

いや、それどころか、夫が若い男性である板倉正治を家に呼んで、妻と交際するように仕向けたとさえ考えられる。わたしは、ちょっとゾッとしました。これだから、映画を観ただけで原作を理解したと思ってはいけないのです。

そして、女中としてのタキは、次のような考えを持つに至ります。

「あれからいくつもの家で、お手伝いなりカ政府なりの仕事をさせていただいたが、どの家庭にも誰にも知られたくない秘密がある。とくに、ご夫婦の間には、よその人にはわからない問題がある。どちらのご家庭が標準的であるとか、そんなことはまったく言えない。」

タキと時子の関係も、映画とはまったく異なった姿が見えてきました。戦争が激しくなって、「家に女中を置く」ことが贅沢で許されなくなった頃、タキは東北の山形の実家に帰ることになります。そのとき、時子は大量の着物や洋服とともに、自分が大切にしている紅茶茶碗をタキに与えようとします。それは金の縁取りのある、美しい紅茶茶碗でした。タキはこれを見て、受け取ることを拒否します。

「いけません。そんな高価なものはいただけません」

「だけどねえ、長く遣っているうちに割ってしまって、二客きりしか残ってないのよ。中途半端でお客様には出せないし、ほんとは金属回収のときに出そうと思ってたんだけど、うっかりして出さずじまいになってたの」

「だって、これ、奥様がお嫁にいらっしゃるときにいただいたものじゃありませんか」

「あなた、古いことをよく覚えてるわね。知っているのは、タキちゃんとわたしっきりよ。だからね、こうしようと思うの。あなた1つ持ってって頂戴。わたしが1つ持ってるわ。お揃いを、一客づつ持つのよ。楽しいじゃない?長く、いっしょにいた記念よ。戦争が終わって、なにもかも落ち着いて、あなた、まだお嫁に行っていなかったら、それ持って戻ってきてよ」

「お嫁になんか行きませんよ。行きたくとも、先がありませんもの」

「そんなことわからないわよ。戦争に勝ったら、兵隊さんがどんどん凱旋帰国するんですもの。タキちゃんみたいなよくできた娘は、引く手あまただわ」

「そうでしょうかねえ」

「当たり前じゃないの。どんないいお家へもお嫁に行けるように、わたしがみっちり仕込んだんだもの」

奥様は楽しそうに笑われた。わたしはその後、少しめそめそしたが、奥様は泣いたりされなかった。わたしは、奥様のそういうところも好きだった。

(『小さいおうち』p.256~257)

涙もろいわたしは、ここを読んだだけで涙腺が緩んでしまいます。そう、タキは時子奥様が大好きでした。山形に帰ってからのタキは、何度も奥様から貰った着物を取り出して眺めました。ひたすら、なつかしい奥様と過ごした赤い屋根の小さいおうちのことを考えました。

思い出す東京の生活は、夢幻のようだった。

夜寝る前などに、1人きりでぼんやりしていると、甦ってくる。

水玉のワンピースを着て飛び出してきた、まだお嬢さんのように見えた若い奥様だとか、新しいお家が建ったときのはしゃいでいらした様子とか、社長さんの蓄音機でジャズを聴いている夏の着物姿だとか、どうしても歌舞伎座の演奏会に行きたくて怒り出したときの表情とか、思い出すのは時子奥様のことばかりだった。髪につけた油、畳紙、壜に入った香水、青い缶の中の紅茶、奥様が気に入っていらしたそれらの物も、匂いとともに呼び起こされた。

(『小さいおうち』p.271)

「あの方のお傍で暮らしているのは、なんと誇らしかったことだろう」と自分史に書き綴るタキは、明らかに雇い主に対する使用人の感情を超えています。それは「家族の一員だったから」と綺麗に言うこともできますが、やはりここには性別を超越した恋愛感情が存在したと見るべきでしょう。

この物語には、時子の同級生である睦子という女性が登場します。映画では中島朋子が演じていましたが、彼女は婦人雑誌の編集者で、いわゆる職業婦人でした。その睦子が、あぶらっけのない乾いた冷たい手で、タキの両手を包み、次のような話をするのでした。

「女学生のころ、とてもきれいだったのよ、時子さん。そりゃ、あんなきれいなお嬢さん、いなかったわ。みんな好きになっちゃうのよ。そういう時代だったんだもの。中でも1人、毎日手紙を書いて、登下校のときもつきまとって、ひどく本気になったのがいたの。学業も手につかず、翌年転校して、ようやく卒業して女子大学へ入ったのはいいけれど、時子さんの最初の結婚が決まったときも、酔っ払って自暴自棄になって、騒ぎを起こしたわ。罪ねえ、きれいな女って」

(『小さいおうち』p.271)

もはや、この『小さいおうち』という小説が同性愛の問題を扱っていることは明らかです。しかし、それはけっして興味本位のアブノーマルな問題としてでなく、あくまでも人間の性(さが)として真面目に扱っているという印象があります。

上司や部下、先輩と後輩・・・・・世の中には、男が男に惚れる、女が女に恋をするということが、いくらでもあります。それは結局、人間として「その人の存在を全面的に好きになる」ということではないでしょうか。じつは、わたし自身、男性から好意を寄せられた経験が少なからずあるので、よく理解できるのです。

しかしながら、そうなると、映画の予告編で有名なシーン、板倉が出征する直前に彼と時子を会わせないようにしたタキの本心がまったく異なった様相を呈してきます。あのとき、タキが一種のジェラシーゆえに2人の逢瀬を妨害したと描写されています。たしかに、あのとき、ジェラシーは存在しました。しかし、タキが想いを寄せていた相手は板倉ではなく、時子奥様だったのです。

これは、映画とまったく違う。というより、山田洋次は同性愛の物語を男女の不倫物語に確信犯的に改変してしまっています。これは映画を観ただけでは気づきませんでした。ある意味、ここまで物語を180度変えてしまう(それも表面的なストーリーはそのままで)とは、映画人とは恐ろしい人種だなと思いましたね。

最後に、漫画家イタクラ・ショージとして成功した板倉正治の「小さいおうち」という紙芝居が登場します。かのバージニア・リー・バートンの名作絵本『ちいさいおうち』にあやかったタイトルで、自身の甘い思い出を描いた作品です。この絵本の『ちいさいおうち』は、わたしも幼い頃に愛読し、娘たちにも読ませました。

この作品は、ディズニーで短編アニメ化もされています。その書籍化である講談社の「ディズニー・アニメ絵本」の1冊である『小さな家』を何度も繰り返し読んだ記憶があります。あの絵本で描かれていた赤い屋根の小さい家を、昭和モダンの和洋折衷住宅を重ね合わせたことはとてもユニークだと思います。

ちなみに、築80年を超える我が家も昭和の初期に建てられています。

この物語は「女中」という職業を生き生きと描いた小説でもあります。なぜ、現在の「家事代行サービス」や「家政婦」ではなく、「女中」を主人公にしたのか。著者の中島氏は巻末の船曳由美氏との対談の中で次のように語っています。

「女中というのは都市から地方へ文化を運ぶという意味でもおもしろい存在です。また、平井家のような核家族、市電やタクシーなどの交通網、デパートでローンで買い物をするという消費生活など、いまの私たちの暮らしの原型にあるものは、全部この時代に揃っています。昭和初期を描くときに、自分たちと同じような都市生活を享受している人を主人公にしたら、距離が縮まるんじゃないかと思ったんですね」

本書は、一見、とても地味な作品に見えます。

しかし、時代も人物もリアルに描写されており、興味を引かれます。文章にもリズムがあって、一気に読了しました。読後、なにか「しこり」のようなものが心の奥に残りましたが、それは良い小説を読んだ証かもしれません。

だって、良い小説というのは悩ましい小説に決まっているではないですか!