- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

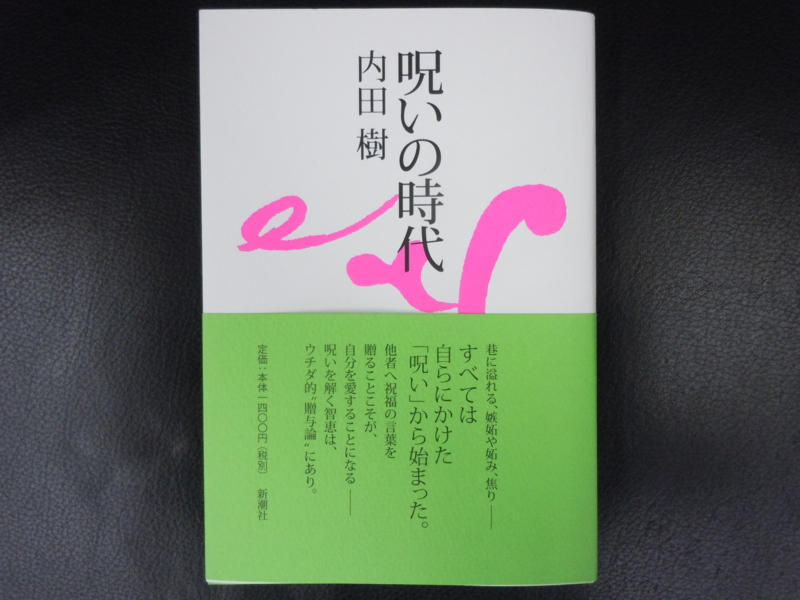

No.0626 国家・政治 『呪いの時代』 内田樹著(新潮社)

2012.06.28

『呪いの時代』内田樹著(新潮社)を読みました。

著者は『現代人の祈り』という本で釈徹宗氏、名越康文氏とともに「呪いと祈り」について語り合いました。それに続く形で、本書のテーマも「呪い」となっています。内容は主に「新潮45」掲載されたエッセイが中心ですが、一貫して現在のわたしたちを取り巻いている状況に対する危機を説いています。

目に鮮やかなグリーンの帯には、次のように書かれています。

「巷に溢れる、嫉妬や妬み、焦り―

すべては自らにかけた『呪い』から始まった。

他者へ祝福の言葉を贈ることこそが、

自分を愛することになる―

呪いを解く智恵は、

ウチダ的”贈与論”にあり」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

1.日本のことを考える

第1章:呪いの時代

第2章:「祝福」の言葉について

第3章:「後手」に回る日本

第4章:英語が要らない奇跡の国

第5章:「婚活」と他者との共生

第6章:「草食系男子」とは何だったのか

第7章:『日本辺境論』を超えて

第8章:これからを生き延びる智恵

第9章:神の言葉に聴き従うもの

2.未曾有の震災の後に

第10章:荒ぶる神を鎮める

第11章:戦争世代と科学について

「あとがき」

第1章「呪いの時代」の冒頭で、著者は次のように述べています。

「『呪い』は今や僕たちの社会では批評的な言葉づかいをするときの公用語になりつつあります。『弱者』たちは救済を求めて呪いの言葉を吐き、『被害者』たちは償いを求めて呪いの言葉を吐き、『正義の人』たちは公正な社会の実現を求めて呪いの言葉を吐く。けれども、彼らはそれらの言葉が他者のみならず、おのれ自身へ向かう呪いとしても機能していることにあまりに無自覚のように思われます」

いやー、これはまた、素晴らしい書き出しですね! ここから、「呪い」をめぐる大いなる著者の言説がスタートします。

著者は、これまでの「2ちゃんねる」に代表されるネット上の匿名での他者の誹謗中傷などについて批判を重ねてきました。すると、またそれを読んだ匿名の人々から色々と書かれるわけですが、本書で著者は次のように述べています。

「ネット世論の語り口の問題点は、『私』の自尊感情の充足が最優先的にめざされているせいで、『公』的な次元で対話することへの努力が配慮されないことです。

ネット上のやりとりにおいては『批判に応えて、自説を撤回した人』や『自説と他者の理説をすり合わせて、落としどころで合意形成した対話』をほとんど見ることがありません。しかし、日々の僕たちの現実の営みの中では、対立する立場の人間を一刀両断にして、斬り捨てて『おしまい』というような場面はほとんどありません。僕たちは自分と意見の違う人間と共生しており、彼らの『私とはぜんぜん違う意見』にも配慮し、それをある程度繰り込んだ『落としどころ』で合意形成をするしかないからです」

これは、「ネット上のやりとり」の本質を見事に示す、優れた意見であると思います。

ネット上でやりとりをする人々は、おそらく「合意形成」を「屈服」や「妥協」と同義であると思っているのかもしれない、と著者は推測します。そして、「私は正しい、おまえたちは間違っている」とただ棒読みのように繰り返すだけの言葉づかいは何かを壊すことはできても創造することはできないとして、著者は次のように述べます。

「『壊す』ことも『創造する』ことも、今ある現実を変えるという点ではよく似ています。ですから、『Change』という威勢のよいかけ声を挙げて興奮している人は、自分がものを壊しているのか、作り出しているのかということにはあまり興味を示しません。長く生きてきてわかったことの1つは、『現実を変えよう』と叫んでいるときに、自分がものを壊しているのか、作り出しているのかを吟味する習慣を持たない人はほとんどの場合『壊す』ことしかしない、ということです。そして、常識的に考えればわかることですが、壊すだけで作り出すということを誰もしなければ、いずれ世の中のすべては破壊し尽くされて、もう壊すものさえなくなるということです」

そして、「壊す」ことは「呪う」ことに通じます。著者は、「呪い」がこれほどまでに社会に蔓延したのは、人々が自尊感情を満たされることを過剰に求め始めたからであると分析し、次のように述べます。

「僕たちの時代は『呪い』がかつてなく活発に活動しています。『科学的』な人は現代に『呪い』などというものがあるものかとせせら笑うかも知れません。けれども、現に羨望や嫉妬や憎悪はさまざまなメディアにおいて、生身の個人を離れて、言葉として1人歩きを始めています。誰にも効果的に抑制されぬまま、それらの言葉は人を傷つけ、人々がたいせつにしているものに唾を吐きかけ、人々が美しいと信じているものに泥を塗りつけ、叩き壊すことを通じておのれの全能感と自尊感情を満たそうとしています。ネット上の掲示板に繰り返し『死ね』と書かれて、それに耐えきれず自殺する人々が毎年何十人(何百人かも知れません)となくいます。もし、言葉が空を飛んで、現実に人を撃ち殺すことを『呪い』と呼ぶなら、これは間違いなく呪殺です。僕たちはもしかすると平安時代以上に多くの人が呪殺されている時代に生きているのかも知れません」

時々、書店で『呪いの解き方』といったタイトルの本を見かけますが、果たして「呪い」を解くことはできるのでしょうか。著者は、次のように述べます。

「呪いを解除する方法は祝福しかありません。自分の弱さや愚かさや邪悪さを含めて、自分を受け容れ、自分を抱きしめ、自分を愛すること。多くの人が誤解していることですが、僕たちの時代にこれほど利己的で攻撃的なふるまいが増えたのは、人々が『自分をあまりに愛している』からではありません。逆です。自分を愛するということがどういうことかを忘れてしまったせいです。僕たちはまず『自分を愛する』というのがどういうことかを思い出すところからもう一度始めるしかないと僕は思います」

「呪い」を解くには「祝い」しかないというのは真実だと思います。もともと、「呪い」も「祝い」も言葉の不思議なパワーとしての「言霊」を使ったマジカルなテクノロジーだと言えるでしょう。毒をもって毒を制するごとく、言霊をもって言霊を消すしか方法はないのです。

ある意味で、ネット上で他者の批判を繰り広げる者ほど弱者はいません。そのことについて、著書も次のように述べています。

「ネット上の批判者たちだってもちろん自分が完全無欠だと言っているわけではありません。問われる前に、むしろ早手回しに『私は貧しく、弱く、知識もない人間』であるとまず宣言している。その上で、『私のように無知な人間でさえ知っていること』をこの男は『学者』や『知識人』と名乗っているくせに知らないというかたちで批判を仕上げる。この論法が好まれるのは、知的な負荷がごくわずかで済むからです。言明を否定するためには『言及されていない事例』をひとつあげればいい。そういう『反論』の立て方に慣れてしまった人間の思考能力は急激に空洞化してゆきます」

この著者の発言には思い当たる節があります。

わたしが、人類にとって葬儀が不可欠なものである根拠の1つとして、ネアンデルタール人の埋葬をあげていることを取り上げ、「ネアンデルタール人は原生人類とは無縁。一条さんは、オランウータンが人間だというのか」などと言う人がいるようです。

これは、あまりにもトンチンカンで事実誤認の話ですな(苦笑)。

ネアンデルタール人が、わたしたち現代の人類にも遺伝子を残していた可能性はあります。

たしかに、しばらく前まではネアンデルタール人は、わたしたちの直接の祖先ではないとされていました。約3万年前までヨーロッパやアジア西部に生息したネアンデルタール人は、約70万6000年前に現代の人類と共通の祖先から別れはじめ、約37万年前に完全に別種になったことがわかったとされていました。

アメリカのエネルギー省合同ゲノム研究所やドイツのマックスプランク研究所などの研究チームが、ネアンデルタール人の化石から細胞核DNAを抽出し、初めて解読して現代の人類と比較した結果だということでした。

現生人類であるホモ・サピエンスは、約20万年前にアフリカで種として確立しました。

そして、4万~5万年前にヨーロッパに進出しました。つまり、先住のネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルタールレンス)と一時共存していたのです。そのため、頭骨化石の分析に基づき、混血(交雑)があったという説も存在していたのですが、この研究結果により、種の文化には影響しなかったことがはっきりしたと世界中に報じられました。

数年前に「ネアンデルタール人と現生人類の間に混血なかった」という新聞記事を読んで、わたしは「いや、まだまだ謎は多く残されているぞ」と思いました。

わたしは、DNAのバトンタッチがなかったとしても、わたしたちの「こころ」にネアンデルタール人たちの心が流れていると信じていました。

現生人類がネアンデルタール人と通じていないなら、現代人が「ホモ・フューネラル」であることの根拠をネアンデルタール人に求めることは非常に危険です。

しかし、わたしは拙著『葬式は必要!』(双葉新書)の27ページに次のように書きました。

「現代ではネアンデルタール人は、わたしたちの直接の祖先ではないとされていますが、まだまだ謎は多く残されています。わたしは、DNAのバトンタッチがなかったとしても、わたしたちの『こころ』にはネアンデルタール人たちの『こころ』が流れていると信じています。つまり、物理的な遺伝はなかったとしても精神的な遺伝があったと思っています。その最大の証拠こそ、今日にいたるまで、わたしたち人類が埋葬という文化を守り続けていることです」

しかしながら、『葬式は必要!』の刊行直後、マックスプランク研究所とアメリカのバイオ企業などからなる国際チームが再度、ネアンデルタール人のゲノム(全遺伝情報)を骨の化石から解読したところ、現生人類とわずかに混血していたと推定されるとの研究結果が出たのです。そして、その研究結果は2010年5月7日付のアメリカの科学誌「サイエンス」に発表されました。こんな有名な話も知らずに、「一条さんは、きちんと調べてから本を書くべき」などと言うのはお粗末ですな。

くれぐれも、自分で吐いた唾を飲まないようにして下さいな(笑)。

さて、話は変わります。わたしはいつか小津安二郎の映画を通しての日本人論を書きたいと思っています。

小津映画には、冠婚葬祭の場面が非常に多く登場しました。小津の映画は、日本人の「こころ」が見事に描かれていることで有名です。小津の作品には、必ず結婚式か葬儀のシーンが出てきました。小津ほど「家族」のあるべき姿を描き続けた監督はいないと世界中から評価されていますが、彼はきっと、冠婚葬祭こそが「家族」の姿をくっきりと浮かび上がらせる最高の舞台であることを知っていたのでしょう。

本書『呪いの時代』において、著者は小津映画について次のように述べています。

「小津安二郎監督の映画には、若い人を結婚させるために無償で膨大な時間とエネルギーを注ぐ世話好きなおじさん、おばさんたちが出てきます。小津の映画って、よく考えると、ほとんどが『いやがる若者たちをむりやり結婚させる話』なんですよね」

その「結婚」については、著者は次のように書いています。

「結婚というのは配偶者の双方が卓越した人間的資質をもって、それを絶えず100%発揮していなければうまく機能しないようなストレスフルな制度ではありません。人格的にすぐれた2人の人間が心から愛し合い、尊敬し合っていなければ、幸福な結婚ができないというような苛酷な条件を課していたら、人類は遠い昔に絶滅していたでしょう。激しく愛し合い、心から尊敬し合う人間同士でしか幸福になれないのだとしたら、それは制度設計そのものが間違っているのです。親族のような、種の存続のために必須のシステムがそんな達成困難な制度であるはずがない」

そして著者は、かつての日本人の結婚に欠かせなかった「仲人」という存在について、次のように述べています。

「社会的に見れば、仲人には当事者たちの親よりもその夫婦を支える責任があります。病気や失業に際しても、仲人には支援の義務がある。生物学的な両親とは別のところに、若い2人の生活がそこそこ幸福に維持できるように配慮する義務を感じている人がいる。彼らが、社会的な活動に関して夫婦の保証人になることを宣言する。社会的に非力な若い夫婦にとって、これは貴重な安全保障です。脆弱な社会基盤しかない若者たちにとって、権力をもつ人に身内、ないし準―身内として扱われることは、生存戦略上有利なことです。もちろん、これは双務的なものです。仲人にとっても、将来有望な若者を自分の『一族郎党』に加えて、保護―被保護の関係を結ぶことは、彼らにとっての将来への投資でもあるわけです」

さらに著者は、次のように喝破します。

「結婚が必要とするのは、『他者と共生する力』です。よく理解もできないし、共感もできない他人と、それにもかかわらず生活を共にし、支え合い、慰め合うことができる、その能力は人間が共同体を営んでゆくときの基礎的な能力に通じていると僕は思います。

日本社会の深刻な問題は、他者との共生能力が劣化していることです」

自身が離婚を経験しているという著者だけに、結婚には「他者と共生する力」が必要という言葉は重いですね。

著者といえば、父性原理の権化のようなイメージで「フェミニストの天敵」としても有名です。日本を代表するフェミニストといえば上野千鶴子氏ですね。本書『呪いの時代』では、上野氏について次のように述べられています。

「『おひとりさまで生きる』道を説く社会学者がいます。僕は正直言って、どうしてそんなにまでして彼女が人々を孤立に追いやりたいのか、その意図がよくわからない。上野千鶴子さんの『おひとりさまの老後』という本で提唱されているコミュニティーは典型的な『強者連合』です。そのコミュニティーに参加できるのは、年収が高く、社会的地位があり、趣味がよく、イデオロギー的にまっとうな人に限られているからです。『おひとりさま』コミュニティーには強者も弱者もいない。というのは、強者や弱者が入り込んでくると、そこに支配―被支配の関係が生じるからです。権力関係が生じると暴力と抑圧が始まる。だからダメだ、と。なるほど。でも、それだと、『おひとりさま』共同体のメンバーの誰かが破産したり、失業したり、病気になったり、変な宗教に入ったり、過激な政治思想にかぶれたりしたら、その人は出て行かなければならないということになる。そんな『弱者』がいたのでは、コミュニティーに支配―被支配、保護―被保護の権力関係が生まれて、近代家族と同じになってしまうから。でも、弱者が発生した瞬間に自動的に排除するようなものを『コミュニティー』と呼ぶのはおかしくありませんか?」

たしかに、内田氏の発言には一理あると思います。上野氏も大著『ケアの社会学』において、何よりも「弱者のケア」を強調していました。また、同書の最後で、上野氏は次のように述べています。

「超高齢社会は、すべての人々に遅かれ早かれ『依存的な存在』、すなわち社会的な弱者になることを予期させずにはいない。加齢は誰にも平等に訪れる。時間という資源だけはすべての人々に平等であり、そして誰にもコントロールすることはできない。社会的強者と弱者との境界が攪乱され、誰もが自分が弱者であることを受け入れなければならなくなるときが来れば、リスクと安全の再分配に対するニーズは不可避に高まるだろう。そのための社会的合意が、前世紀の末、97年に介護保険法の成立というかたちで達成されたことは、わたしたちに『社会連帯』に対する希望を与える。

『依存的な存在』をめぐるありとあらゆる社会的な課題は、高齢者だけでなく、女性、子ども、障害者、病者などを横断してケアの課題のもとに合流しようとしている。ケアの思想と実践とは、超高齢社会を生きるすべての人々にとって必須の課題なのである」

内田氏は、上野氏の「強者連合」としてのコミュニティーに異を唱えます。

そして、「本来、共同体というのは、その成員の誰かが破産したり、失業したり、病気になったり、狂ったりしたときに、それでもその人を受け容れ、保護し、支援し、フルメンバーとしての条件を回復できる日を気長に待つというセーフティネットのことではないのですか?成員条件を欠くものでも成員として含むことができるコミュニティーでなければ、その語の厳密な意味でのコミュニティーとは言えない。僕はそう思います」と述べます。

著者は、新自由主義が少数の強者連合と多数の弱者を生んだと見ているようです。

そして、そこから共同体とは異なる「階層社会」あるいは「無縁社会」が生まれました。本書では、合理主義、効率主義、数値主義つまり市場原理主義で社会は維持できないということが、いろんな切り口から述べられています。

著者の言わんとしていることは、新しい「有縁社会」を再生し、「隣人の時代」をめざすわたしの考えにも通じるように思いました。