- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

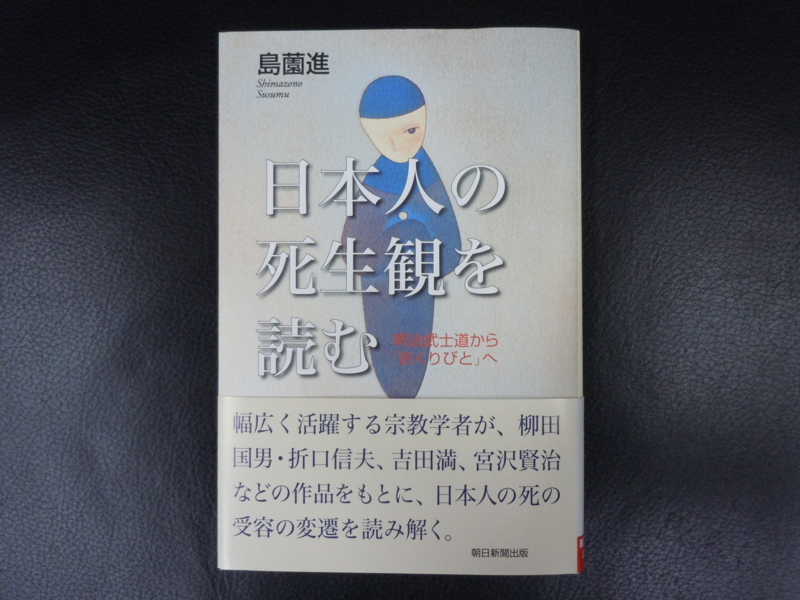

No.0559 死生観 『日本人の死生観を読む』 島薗進著(朝日新聞出版)

2012.03.12

『日本人の死生観を読む』島薗進著(朝日新聞出版)を読みました。

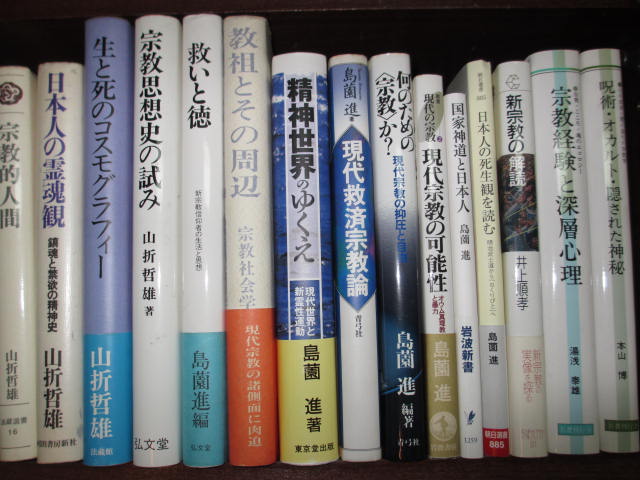

新春座談会「無縁社会シンポジウム」で御一緒した著者から送られてきた本です。著者は宗教学者で、東京大学大学院の教授です。『国家神道と日本人』でも、ご著書を紹介させていただきました。

わたしは著者の本はほとんど読んでいますが、日本を代表する宗教学者が「日本人の死生観」について書いたとなると、これはもう読まずにはいられません。

なぜなら、わたしは常日頃から「日本人の死生観」について考えているからです。

ちなみに、日本には「死生学」という学問がありますが、中国・台湾・韓国では「生死学」というそうです。英語の「デス・スタディーズ」や「タナトロジー」を他の東アジア諸国のように「生死学」としてもよかったはずですが、日本人は「死生学」の語を選びました。

それは、もともと日本には「死生観」という言葉が存在したために、「生死学」よりも「死生学」のほうが耳に入りやすかったと推察できます。日本では、「死生観」とならんで「生死観」という言葉も使われていましたが、太平洋戦争の終結後は「死生観」が圧倒的に優勢になったとか。「生死観」ではなく「死生観」。ここには、まさに日本人の「こころ」が示されています。

本書と一書に「新刊のご案内」と題する版元からの手紙が同封されており、そこには以下のような内容紹介が書かれていました。

「本書は、日露戦争期の1900年から現代の『おくりびと』まで、『死生観』を表現した日本人の書物やテキストを読んだものです。

日本人はどのように死と生を考えてきたのか? 日露戦争期、修養家の加藤咄堂は死生観の語を編み出し、新渡戸稲造らとともに武士道を掲げ、死に動じない境地を鼓吹します。この武士道的な死生観は、現代において、死を覚悟して生きる剣客の宮本武蔵を描く、井上雅彦の漫画『バガボンド』につながります。

民俗学者の柳田国男や折口信夫は常民の暮らしにあるお盆や墓参りに、死者の霊魂や他界観を探りました。

特攻作戦に加わった吉田満は多くの若い仲間の死に立ち会い、自らは生き残った体験を問い続けました。宗教学者の岸本英夫はがん告知後に『別れのとき』の思想を見出し、高見順は死を前にした苦悩を惜別の詩を書いています。

若き納棺師を描いた映画『おくりびと』、青木新門の小説『納棺夫日記』、そして3・11の東日本大震災後の私たちの死生観を問い直す宮沢賢治の『ひかりの素足』から読み取れるものは?

死生学は自らを傍観者として問うことは難しく、著者は父や母の死を体験して自分なりの死生観考察が始まったとあります。また死生学は文学、心理学、宗教学、民俗学、医学、哲学と横断する領域にもなります。

明治武士道から『おくりびと』まで、近代以降の時代潮流のなかで、死の受容の言説を、著者ならではのみごとな俯瞰図をご高評賜りますよう伏してお願い申し上げます」

この内容紹介を読めば、本書の内容は俯瞰できると言えるでしょう。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「プロローグ」

第1章:「おくりびと」と21世紀初頭の死生観

一.死に向き合うことの勧め

二.死を超える力はいずこから

三.『納棺夫日記』から「おくりびと」へ

四.欧米からの移入と日本の死生学

第2章:死生観という語と死生観言説の始まり

一.死生観という語が優勢になった経緯

二.加藤咄堂の武士道的死生観

三.死生観はなぜ必要か?

四.死生観論述の時代背景

第3章:死生観を通しての自己確立

一.教養青年の死生観

二.志賀直哉の自己確立

三.死生観を描く教養小説

四.死生観文学の系譜

第4章:「常民」の死生観を求めて

一.死生観を問う民俗学

二.柳田国男――他界憧憬と幽冥論の間

三.折口信夫――「古代研究」を目指す自己

四.固有信仰論に世代間連帯の思想を見る

五.近代人の孤独から死の意識を透視する

第5章:無惨な死を超えて

一.「戦中派の死生観」の内実

二.内なる虚無との対面

三.共同行為としての戦争の意味・無意味

四.死生観と倫理

五.他者に即して戦争の死を捉え返す

第6章:がんに直面して生きる

一.死生観の類型論

二.岸本英夫――「生命飢餓状態」と「別れのとき」

三.高見順――予期される死から身近な死へ

四.死に向かう旅路

「エピローグ」

「プロローグ」には、宮沢賢治の童話「ひかりの素足」が登場します。

これは、東北地方の山村で幼い兄弟が吹雪に襲われたて峠で動けなくなってしまう物語です。弟の楢夫は怖がって泣き叫びますが、兄の一郎は毛布をひろげてマントのまま楢夫を抱きしめて、必死に弟を守ります。

しかし残酷なことに、兄は助かり、弟は死んでしまいます。現世に残された一郎は、あの世に旅立った楢夫の幸せを願うのでした。このような悲劇の物語を、賢治は法華経の教えに沿って書いています。この「ひかりの素足」を初めて読んだとき、実際に弟のいるわたしは非常に感動しました。それ以来、「銀河鉄道の夜」などと並んで、「ひかりの素足」は、わたしの愛読書のひとつとなりました。

東日本大震災の1年目となる3月11日の新聞朝刊を開いたとき、「兄弟池に落ち小1死亡」という痛ましい記事を目にしました。福岡市西区羽根戸の農業用貯水池で発生した事故についての記事で、小学1年生の兄が死亡し、保育園児の弟は意識不明とのことでした。わたしは、この記事を読んだとき、幼い兄弟の生死を描いた「ひかりの素足」を思い出さずにはいられませんでした。「ひかりの素足」とは逆で、弟ではなく兄がこの世を旅立っていったわけですが、そこにどのような魂のドラマが展開されたのでしょうか。

著者の島薗進氏は、「ひかりの素足」は現代人が自らの死生観を問い直す手がかりをいくつも提供していると述べます。「方言がふんだんに盛り込まれたこの岩手の作家・詩人の作品は、東日本大震災の被災者の心を、そしてこの震災後に生きている私たちの心を支える力を恵む過去からの贈り物としても読めるかもしれない」とも書いています。さらに、宮沢賢治はこのような法華仏教的な死生観を物語や詩作品の中で、そのままの形で説くことは多くなく、「ひかりの素足」はその少ない例の1つだと指摘しています。

さらに、著者は宮沢賢治作品の本質について、次のように述べています。

「賢治は法華仏教の教説はそのままの形で説くのではなく、むしろ物語(童話)の形で形象化することを是としていたと思われる。伝統宗教の型にはまらない自由な物語において、とりわけ子供の意識に照らし出されたような表彰群によってこそ、伝統宗教が伝えてきた何かをより如実に伝えることができると考えられていた。

死生観という観点からもそう言える。実は近代に生きる多くの人々は、極楽浄土や天国や地獄を如実に信じるというような、伝統宗教が説く死生観をそのまま受け入れるのは難しいと考え、それにかわる死生観の表出を求めようとしてきた。本書で注目するのは、そうした近代の死生観表出のさまざまな様態だ。宮沢賢治の作品にはそうしたさまざまな死生観が整理されることなく、豊かに提示されていると言ってよいかもしれない」

この著者の意見に、わたしはまったく同感です。

わたしも、拙著『涙は世界で一番小さな海』(三五館)で、童話について書きました。そこで、「童話の王様」と呼ばれたアンデルセンがキリスト教の思想を童話で表現したとしたなら、宮沢賢治は仏教の思想を童話で表現したと述べました。

また、アンデルセンは「人魚姫」という水の物語と「マッチ売りの少女」という火の物語によって童話に「死」を持ち込み、臨死体験の物語である「青い鳥」を書いたメーテルリンクは「死後の世界」を持ち込みました。そして、賢治はアンデルセンとメーテルリンクの2人の性格をあわせ持っていました。なぜなら、賢治は、「銀河鉄道の夜」によって日本の童話に「死」および「死後」を持ち込んだからです。

死後の世界を考えるとき、多くの人はまず「宗教」を思い、次に「哲学」や「科学」を思います。しかし、その他にもうひとつ「物語」という方法があるのです。「死んだら星になる」とか「海の彼方の国に住む」とか「千の風になる」とかのファンタジーの世界があるのです。そのことを、賢治童話の金字塔である「銀河鉄道の夜」はやさしく教えてくれます。

著者は、賢治童話と「死」の関係について次のように述べています。

「宮沢賢治の作品には、死んで永遠の生命を得る、死を通して究極の解放に至るというビジョンが現れることがある。だが、それは仏教やキリスト教など特定の信仰をもたなくとも、また死後の永遠の生を堅固に信じてはいなくとも理解し、感銘を受けることができるものだ。というのは、それは物語の中のことだからだ。

このように物語や論説を通して、伝統的な宗教教義に必ずしものっとってはいない死生観に親しみ、自分なりの死生観を身につけていく。これは近代の、そしてとりわけ1980年代以降の日本で広く実践されていく死生観とのつきあい方である。宮沢賢治は独自の仕方でそうした死生観とのつきあい方を編み出した創造的人間の1人と見なすこともできるだろう」

さらに著者は、宮沢賢治を「独自の死生観を表出した文学者としても傑出した存在」であると指摘しつつ、「自らの死を予期してそれに備えること、死を間近にした経験を支えとして生きる生き方、死後の生についてまとまった考えをもつこと、死者とともにあることを強く意識する生の形、他者との死別の悲しみを重く受け止めて生きること等は、死生観を生み出す様式の主なものだ。そもそも文学作品の中にこれらのテーマはふんだんに見いだされるから、文学作品には死生観の表出として読むことができるものが少なくない。宮沢賢治以外にも興味深い死生観の表出を行った多くの文学者を例示していくことができるはずだ」と述べています。

第1章「『おくりびと』と21世紀初頭の死生観」では、アカデミー外国語映画賞を受賞して国際的な評価を得た映画「おくりびと」について、著者は次のように述べています。

「『おくりびと』は全体として、荒々しく残酷な死の衝撃を語るとともに、葬送儀礼の軽視されてきた側面がもつ大いなる力により、死の衝撃が克服されうることを語っている。だが、それとともに、死を経ることで親子の根深い葛藤が克服されうること、そして家族の絆が回復されうることを示唆している」

著者は、「おくりびと」という作品はまた、山崎努と本木雅弘が演じるところの、「精妙で流麗な儀礼的所作の美的な力」を雄弁に表現しているとして、次のように述べます。

「そこに小津安二郎作品をはじめとする日本映画が培ってきた、独自の伝統が受け継がれているように思う。それはまた、日本の武道や芸道が伝えてきた、儀礼的コミュニケーションの豊かな伝統を反映するものでもあろう」

「おくりびと」が世界中の観客の心をつかんだ秘密の1つは、たしかに登場する納棺師たちの美しい所作にあったでしょう。著者は、このような繊細美にわたしたちが囲まれているがゆえに、納棺師の所作に人々が共感したのではないかとして、次のように述べています。

「それをとても気持ちよく感じる人々がいるとともに、どこかやりすぎで窮屈ではないか、もっと言えば強迫的抑圧的ではないかと感じる人々もいるだろう。伝統的な儀礼の窮屈さにとまどって右往左往する人々を描いた伊丹十三監督の『お葬式』(1984年)の、ときに野性的で無秩序な、肉感あふれる解放感覚と対比してみるのもよいだろう」

そして、著者は「おくりびと」に多大なインスピレーションを与えた青木新門著『納棺夫日記』にも次のように言及します。

「青木新門の『納棺夫日記』は、おおよそのところ仏教の教えに導きを求めている。ただ、それを現代的に租借して、現場の経験に即して語り直す必要があるとし、詩人的な感性や表現力が必要だとも論じている。

実際にはその後、『納棺夫日記』は浄土真宗の人々に歓迎され、真宗の信仰や真宗寺院の葬送儀礼の再活性化の方向で活用されたようである。

いずれにしろ、『納棺夫日記』は既成仏教の儀礼に対して否定的で、教えや体験に希望を見いだそうとするものだった。そもそも浄土真宗には葬送儀礼の形式的呪術的側面に対して否定的な評価を下す伝統があるが、真宗地帯で暮らしながら死の文化に考えをめぐらした青木は、その伝統を引き継いでいるように見える」

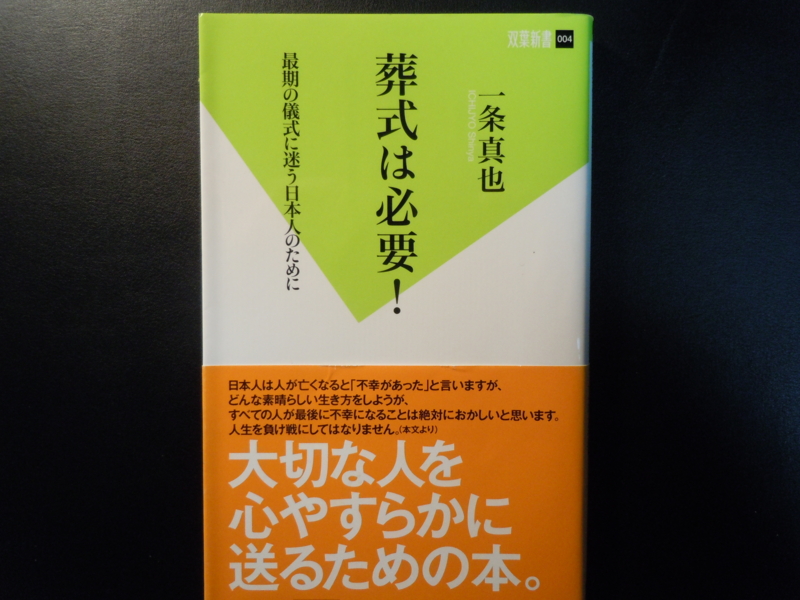

この著者の『納棺夫日記』に対する見方は、非常に参考になりました。また、拙著『葬式は必要!』(双葉新書)では、「おくりびと」と『納棺夫日記』に対する感想を述べています。こちらも、御一読下されば幸いです。

第4章「『常民』の死生観を求めて」では、死生観を問う学問としての民俗学が取り上げられます。著者は、まず冒頭で次のように述べています。

「日本人のお葬式やお墓参りやお盆行事はどのような死生観、霊魂観、また他界観に根差したものなのだろうか。生きている私たちにとって死者はどのような存在なのか。宗教行事や生活習俗の中に死者の霊魂の観念はどのように根付いてきたのだろうか。

これは誰もが抱く疑問である。この疑問に答える学問は日本民俗学ということになる。生活習俗の中の死生観を学ぼうと思えば日本民俗学や関連分野の民俗宗教研究の成果に学ぶ他ない。少なくとも第二次世界大戦後、長期にわたってそう考えられてきた」

さらに、著者は日本民俗学がテーマについて次のように述べます。

「今でもお盆には迎え火をたいて祖霊・死霊を迎える。精霊棚や仏壇で祖先に向けて祈る。お墓参りに行く。あるいは精霊流しをする。これらは身近な他界に死霊・祖霊がいて、折に触れてこの世にやってくるという信仰を反映したものだ。こうした実践を度外視して日本人の死生観について語ることはできないだろう。

日本人の死生観をこのような観点から捉える地平を切り開いたのが柳田国男や折口信夫ら日本民俗学の創始者だ」

では、死生観言説の歴史の上で、柳田や折口の民俗学はどのような位置をもつのでしょうか。著者は、それについて次のように述べています。

「日本民俗学の創始者である柳田国男や、柳田によって示された民俗学の道を独自の仕方で発展させた折口信夫は、ともに宗教・信仰こそ民俗学が最終的に明らかにすべきものだと考えた。彼らはともに民俗学によって日本人の精神的な価値の根底が見いだされると考え、それを解明し世に示すことを目標とした。実際、柳田や折口の初期の仕事を見ると、霊魂や他界について高い関心を払っていることがわかる」

本書を読んで興味深かったのは、柳田国男が短歌に親しんでいたことでした。

日本民俗学の先駆的学問である国学の巨人・本居宣長も短歌を愛し、生涯に1万首の歌を詠んだことで知られます。国学も日本民俗学も、ともに「日本とは何か」「日本人とは何か」を求める学問であり、そこで短歌は重要な役割を果たしたのです。国学の継承者を自ら意識していた柳田国男は、日本民俗学を創始する以前に短歌に長く親しんでおり、そこですでに他界や霊魂に近しい世界に触れていました。

柳田は16歳のときに、歌人の松浦辰男に入門して短歌を習い始めました。短歌の師である松浦辰男は、また幽冥界に強い関心を示した人でした。神職であった父の影響で神道や国学に親しみをもっていた10代後半の柳田国男が、松浦の幽冥界への強い関心に惹きつけられなかったはずはありません。実際、『日本の祭』(1942年)、『神道と民俗学』(1943年)、『先祖の話』(1946年)を書いていた頃の柳田は、幽冥界の実相を知り、それを信じようとする思想に好意的でした。

日本民俗学のもう1人の巨人・折口信夫もまた、日本人の死生観を求めた人でした。著者は、折口信夫について次のように述べています。

「死と生、死者と生者が隣り合わせに居てすぐに顔を合わせるというような世界、生から死へ、死から生へと転換していく円環的な死生観、永遠回帰的な時間意識ということでは、柳田にやや距離を取りながらも、柳田の民俗学の道に付き従う弟子と自覚していた折口信夫も関心を共有していた」

1920年代の折口は「まれびと」の信仰と「妣が国」の信仰を結びつけ、死者の国からやってくる神を「先祖」としてとらえました。そして、死者である「先祖」と生者である「子孫」がふれあう機会として沖縄の祭、日本の祭を見ていたのです。また、折口はそれを「国文学の発生」の原点にあるものと見ていました。

その後、柳田国男と折口信夫は、ともに民俗信仰を通して、日本独自の宗教原理を明らかにしていこうとします。そして、彼らは民間信仰を重視しつつも、天皇あるいは皇室の宗教性に強い関心を向けていくのでした。

各民族はそれぞれの「祖先依頼の信仰」をもっています。それが固有信仰というものですが、柳田は特に「家と祖先の祭」に注目しました。「家と祖先の祭」は、村の「統合の中心」にもなったもので、「氏神信仰」という言葉に要約できます。

柳田の描く固有信仰は、稲作儀礼と先祖祭祀の側面を極端に強調したため、偏ったものとなりました。仏教などの外来の宗教や思想の影響を軽んじ、外面的なものにすぎないとしたのです。それは日本の民俗信仰の多様な諸側面を排除したものでした。その点で、多くの論者が柳田を批判してきました。しかし、著者は次のように述べています。

「近代日本の死生観言説という側面から見ると、柳田の固有信仰論はたいへん重要なポイントを捉えたものであり、革新的な内実を備えたものと見ることができる。それは、近代日本人の中に円環的永遠回帰的な時間意識と死生観が濃厚に引き継がれていること、それが日本の生活者(「常民」)の文化の中で、そして大多数の人々の無意識的な文化様式の中で長く蓄えられてきたことを明らかにしたことである」

そして、柳田はそれを「家の永続」の意識によるいのちの継続という形で理解していたと著者は指摘するのでした。

また、柳田国男の先祖観について、著者は次のように述べています。

「柳田は日本の『常民』にとって先祖への崇敬や『先祖になる』という信仰と『生まれ代り』の信仰とは矛盾しないという。死者がまた同じ家に生まれかわって来るという信仰がしばしば見られるからだ。生まれ代わりや輪廻転生というと、孤独な霊魂がまったく異なる環境に生まれかわると考えられがちだが、日本の『常民』の場合は身近な血縁の人々の間に再び生まれてくるという信仰なのだという。しかし、円環的な死生観や永遠回帰的な時間意識というのは、主に生まれかわりの信仰から形作られるのではない。むしろ、世代間の連帯(団結)と理解することもできるのだ」

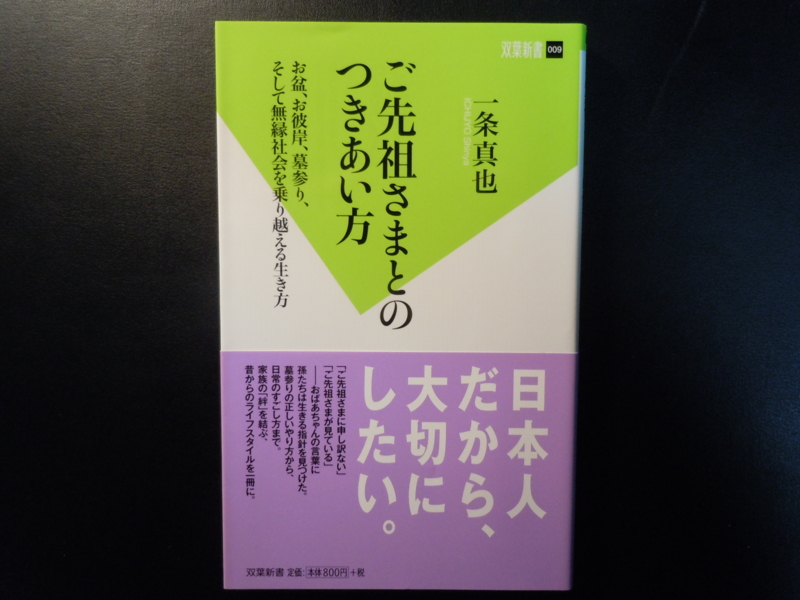

この柳田国男の先祖観は、わたしをはじめとした多くの日本人に納得できるものだと思います。わたしは、この柳田の先祖観をもとに『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)で、日本人の死生観は先祖供養の中にこそあると述べました。

最後に、本書で強く印象に残ったのは、柳田の『明治大正史 世相篇』(1931年)に書かれた以下の文章の引用でした。

「珍しい事実が新聞には時々伝へられる。門司では師走なかばの寒い雨の日に、九十五歳になるといふ老人が只一人傘一本も持たずにとぼとぼと町を歩いて居た。警察署に連れて来て保護を加へると、荷物とては背に負うた風呂敷包みの中に、ただ四十五枚の位牌があるばかりだつたといふ記事が、ちやうど一年前の朝日新聞に出て居る。斯んな年寄の旅をさまよふ者にも、尚どうしても祭らねばならぬ祖霊があつたのである」

続けて柳田は、この老人の生き様の背景にあるものを「家永続を希ふ心」と述べます。

これについて著者の島薗氏は、「この老人は死を超えて存続する何かを大切にしているのであり、それは自らの生命が他から切り放されて孤立した個物ではなく、死生を反復しつつ永続していく、もっと大きな集合体に連なる何ものかであると感じているのだろう」と述べています。著者は、2011年の東日本大震災を経て、津波や原発災害のために墓や遺骨や位牌が失われたり、アクセス困難になった方々の嘆きが伝えられるのを見聞した後で、いっそう柳田のこの文章が印象的だったそうです。

それにしても、地元・北九州の門司にこのような老人が現れていたとは! その老人や、柳田国男その人は、現代日本人の死生観についてどう感じるでしょうか。本書には、他にも興味深いテーマが多く取り上げられています。250ページにも満たない本ですが、日本人の死生観を俯瞰する著者の視野の広さには感心させられました。

また、学者としてのクールな筆致とは別に、「私は夢の中で近しい人に出会い、その人が死んでいることを確認したことがあり、強い衝撃を受けて長らく忘れられなかったことが一度ならずあった」などの私的な述懐がとても魅力的だったことを加えておきます。