- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0537 社会・コミュニティ 『いつだって大変な時代』 堀井憲一郎著(講談社現代新書)

2012.01.30

『いつだって大変な時代』堀井憲一郎著(講談社現代新書)を読みました。

この書名を見て、ニヤリとされた方もいるのではないでしょうか。帯には「もうお先真っ暗・・・。それって、ほんと?」と大書され、「大変大変と言いつづける私たちの頭の中を徹底解剖!」とのコピーが続きます。

五木寛之氏の『下山の思想』は、現代が未曾有の時代を迎えているという内容でした。つまり、「いまは、大変な時代」と訴えている本だったわけです。そんな本を紹介した直後に本書を取り上げるのは、ちょっと気が引けますよね。でも、非常に考えさせられる内容なので、あえて紹介することにしました。著者は、1958年生まれで京都市出身のコラムニストです。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「まえがき」

第1章:歴史は繰り返し美しく歪められる

第2章:科学とはただの妄想かもしれない

第3章:19世紀的ハイテンション気分の果て

第4章:個性の尊重で世界はどんどん歪んでいく

第5章:子供の名前を自由に付けてはいけない

第6章:無縁社会はみんなの努力の結果である

第7章:政府も東電も「他者」ではない

第8章:だから、いつだってふつうの時代

終章:ほんとに大変なときのために

「あとがき」

この1月、各種の新年会に顔を出しました。どこでも、代表者は「未曾有の危機」とか「かつてない時代」と挨拶で述べていました。ただ1人、わが社の佐久間進会長だけは自身の「喜寿の祝い」で、「いつも大変でした。今が一番幸せです」と感謝の言葉を述べていました。本当に、いまは大変な時代なのでしょうか。本書の「まえがき」の冒頭には、「いまは大変な時代なのか」という問いが掲げられ、続けて著者は次のように書いています。

「そう聞かれたら、多くの人が『大変な時代だ』と答えるだろう。

そう。大変な時代だ。そうですねえ。たいへんなときですねえ。

ただこれは、東北で大地震があったから、ではない。

それとは無関係に人はいつだっていまは大変な時代だ、と答えてるのである。

そう答えてしまう心持ちについて考えた新書である」

こんなふうに冒頭で断っているのは、「この新書の前半は東北での大地震の前に書かれたことだから、かなりのんきなトーンに見える」という部分を懸念しているからだとか。

「まえがき」には、次のようにいきなり結論めいた文章が書かれています。

「『いまは大変な時代だ』と屈託なく言えるのは、自己愛の表れである。大きな災害のあとだから、その自己愛のエリアが広がっただけで、基本構造は変わってない。

『いまは大変な時代だ』と言ってる人を見て、そこに自己愛を感じないとしたら、それは『個性』しか注目してないからだ。

人というのは、まず『個』があって、それを取り囲むように『集団』がある、と考えてしまうと『集団が持っている自己愛』から自分は自由でいられる気になってしまう。

そんなわけはない。簡単に言ってしまえば、選ばれた者という意識を持っていれば、いつだって大変な時代だと感じられ、それを超克していく自分たちをとても偉く感じることができる。でもそれは間違いだ。危険な思想でもある。でも、われわれはその危険さをやすやすと踏み越えようとしていないか。東北での大地震のあと、やすやすと何かを越えようとしていないか」

さらに、著者は「まえがき」の最後に次のように書いています。

「われわれは、いまが大変な時代だ、と言うべきではないとおもっている。

少なくともいまは言うときではない。

大変な時代だと言えば、それは敵を優位にさせる。敵、というのは、この場合、自分の中にある何かしらの破壊的なもの、という意味である。

自己固執、もしくは自己愛。自分中心主義。早い話が自分だけがよければいいというわがままな考え。そういうものだ。反社会的であり、非社会的である。

それが『いま、大変な時代である』という考えがもたらすものなのだ。

『いまが大変な時代だと考えないこと』をわれわれは20世紀の100年をかけて、懸命に獲得してきたのではなかったのか。それをおもいだそう、そういう話でもある。

いまは別に大変な時代ではない。そういう話をしたい」

いや、もう全体で6ページの「まえがき」の中に本書の主張はすべて書かれています。あとの部分、本文はその主張の繰り返しであり、またはその主張が正しいことを明らかにするための例証にすぎません。第1章「歴史は繰り返し美しく歪められる」でも、著者は次のように述べます。

「『いまは大変な時代だから』というのは、常に繰り返されて言われる。

無反省に、何も検討もされずに言われ、表だった反論はされない。何かしら現状に触れてるような気分にもなる。便利な表現である。だから、深く考えないかぎり、私たちはいつも『大変な時代』ばかり生き続けることになる。さほど深く大変ではないのだけれど、たぶんどっかで誰かは大変だし、そういう意味では大変な時代だろうと考えつつ、テレビのマイクが向けられれば、悪意のない表情で『大変な時代ですから』と受け答えるのに何の抵抗もないような、そういう不思議な大変な時代を生き続けることになる。

『大変な時代だから』と言っておけば世間も何となく納得してくれるから。

本気で考えれば、そんなに大変ではない。

大変だと言えば大変だが、こんなものだとおもえばこんなものだ。

でも、大変な時代だと言われる。

それは私たちが『大変な時代を生きている』とおもいたいからだ」

著者は『落語論』(講談社現代新書)という名著を書いているほど落語に造詣が深いことで知られています。「プロ野球には”10年に1人”という選手が入ってきますが、ここ10年で、10年に1人という選手が20人も入ってきたそうです」という落語のマクラがあるそうです(笑)。これは春風亭百栄のすてきなギャグだそうですが、著者によれば「大変な時代を生きている」というのもそれと同じなのです。

著者の筆致は落語家のしゃべりのごとく辛辣な印象がありますが、そのぶん物事の本質を鋭く突いているように思います。

たとえば、「アバター」以来、3D映画というのがブームになっています。しかし、飛び出す映画など、もう80年も昔からさまざまに工夫を凝らされてきました。また、ここ数十年のあいだでも、何度かその形を変えては3D映画が登場してきました。最初それを見ると興奮するのですが、繰り返し見ていると、「こんなものだろう」と慣れてきて、次第に飽きます。そう、3D映画が飽きることは歴史上も自明なのです。

著者は「飽きるが繰り返す。ここには発展はない。循環があるだけだ。まるで輪廻転生を見ているみたいである」とか「3D映画の不思議な信仰は、発展してゆく世界という、妙な信仰に支えられている」などと述べています。

第3章「19世紀的ハイテンション気分の果て」で、著者は「便利になるのと発展はちがう」として、次のように述べています。

「ここ50年でいくつもの画期的な商品が出てきた。

かつてラジオしかなかった。(ラジオもだいたい昭和の歴史とともに始まるもので、さほどに古いものではないのだが。)戦後、どんどん画期的で革命的な家電が出てきて、われわれの生活は発展していった。

テレビが出現して家の中で娯楽が楽しめるようになり、冷蔵庫が出てきて、洗濯機が出てきた。電話機が一般化し、テープレコーダーが出現し、ラジオカセットレコーダーが出てきて、ウォークマンが出現した。ビデオデッキによりテレビ画像が私有できるようになり、ワードプロセッサーによって文章の手書きから解放された。携帯電話を日本人のみんなが1台ずつ持つようになり、パーソナル使用のコンピュータが普及していった。なんだか未来に向かって発展していってる気分になる。21世紀も深くなっていけば、もっともっと発展した便利な社会になっていくんじゃないかと、書いてるときは一瞬そうおもう。

でもこれは、誰もが直観的にわかるように、まやかしである。

生活は便利にはなる。でもそれはべつに人類が発展しているわけではない。そもそも、便利にさえなってないものも出てきて、あまりにいっぱい出てくるものだから判断できなくなって、ひたすら便利という言葉と引き替えに、消費生活を送るばかりである」

これには、わたしも大いに納得しました。たしかに! さらに著者は、くだんの3D映画の再ブームについても次のように述べます。

「3D映像が喜ばれ、アナログ放送がデジタル放送に変わる。

ここにはもう発展の概念さえ捨てられてるように見える。べつに、横にスライドするだけでも、金が動くからいいじゃん、というような、開き直った感覚がうしろに見える。

だって、アナログからデジタルへ、というのが発展だとはとても信じられない。

かつてデジタル腕時計が出てきたときは、それは70年代のことなんだけれど、おっそろしく未来的で最先端なイメージに満ちていて、でもあっという間にその価値は下がってしまい、いまでは『なぜ、大人なのにデジタル時計をしてるんですか』と若者に聞かれる始末である」

著者によれば、安易な発展への信仰の背景には「死に対する薄い距離感」があるといいます。著者は、第4章「個性の尊重で世界はどんどん歪んでいく」でとにかく「死ぬ」のは遠ざけないといけない、という考えが、いくつもの不思議な光景を生み出しているとして、次のように述べています。

「日本古来あった死穢の流れとも、また別の感覚である。死は、ときに突然やってくるものであり、不可避である。そんなことは、みな、わかっている。わかっているが、頭の中だけではなく、どれぐらい身体性を帯びて信じているか、という問題なのだ」

そして、そこには「個性」への過大な信頼がありました。著者は述べます。

「個人ひとりずつが素晴らしい存在である、と徹底的に教えてゆくと、つまり個性ばかりを尊重していくと、死が隠されていく。

世界にふたつとない自分は、きちんとおもいどおりに生をまっとうするはずだ、ときちんと信じていると、理不尽な死は認められなくなる。人の死はともかく、自分の死は認めてはいけないことになる。個性の尊重は死を隠蔽してゆく」

このような「死のポルノグラフィー化」の問題は、わたしのテーマの1つでもあります。それもあって、著者の意見には大きな共感を感じました。さらに著者は、「死を隠蔽する」ことが「いまは大変だ」と考えることにつながるとして、次のように述べています。

「死が遠い社会は、おそらく死と隣接して生きてる社会よりも『いまは大変だ』と考えることが多いはずである。ほんとに大変なところを生きてる人は、つまりは生命の維持に必死な人ばかりで構成されている社会は、いまが大変な時代かどうか、いちいちコメントしない。そもそも、聞く人もいないだろうし、挨拶でそんなことを言う人も少ないだろう。

死を観念的にとらえて生活していても、さしあたって困らない社会で暮らしているということは、これはおそろしく豊かでいい社会に住んでいるんではないかとおもうのだけれど、なかなかそれを説得力ある言葉で説明できる人はいない。死と遠かろうと、やはり生きている限り人は目の前のことを粛々と処理していくしかないわけで、そんな想像できないレベルの生活と比べられていいでしょうと言われてもなあ、というのが本音である。

死の隠蔽は、いつか必ず1人1人にしっぺ返しがくるものなのだけれど、でも、それをまた個人が粛々と処理しているのなら、わざわざ取り上げて問題にすることではない。意識できる人は意識していればいい、ということしか言えなくなり、『死に関する問題』は、宗教的なレベルとは関係なく専門的に考えてる人たちにおまかせして、という社会になっているようである。凄まじい分業のようにおもえるが、それでやっていけるのなら、それはそれでしかたないだろう」

著者は、「集団から個人へと消費の単位が変わった」と主張します。飲み会などでも、かつては「とりあえずビール」で、瓶ビールをみんなでグラスに注ぎ合って飲んでいました。日本酒も同じで、かつてはお銚子をみんなでお酌し合って飲んでいました。それが今では、どうでしょうか。「ぼくは、生ビール」「わたしは、梅酒ロック」「俺は、芋焼酎をお湯割りで」などなど、各自が乾杯の時点から違う飲み物をオーダーするようになりました。著者は、次のように述べています。

「かつては集団で営まれていたものを、分解すれば、それは商品の買い手はどんどんと多くなる。つまり商品は売れる。

具体的に言えば、昭和の昔は、テレビも電話も、家庭に1つあれば事足りていた。

茶の間にあるテレビをみんなで見て、ときにチャンネル争いで喧嘩になり、家族間のルールを決めたりしていたし、電話は廊下にあって、冬そこで長電話をしてると寒くてしかたがなかった。でもそれで事足りていた。これをテレビを1人1台ずつ、電話も1人1台ずつ売れば、爆発的に市場が広がるではないか、と考えて(だれか1人が考えたということではなく、そういう流れになった集団的意志ということだけど)、それが実行されたら、そりゃ経済は拡張しますよ。でもそれを売り切ったら停滞する。そんなレベルの話を好景気不景気で語っていてもしかたがない。

実際、テレビも電話も個人ユースのものになり、便利にはなった。でも、家族はきれいに解体された。便利になったときに、いろんなものを分解したのだから、老人が多数孤独死しはじめてから慌てても、もうしかたがない。無縁社会ってのは、便利さとの引き替えで、いろんなものを解体したから出来てきたのであって、政治が悪いわけでも、社会が悪いわけでもない。自分たちで選んで、きちんとここに立っているだけである」

このような著者の視点は、「無縁社会」に対しても向けられていきます。ただし、わたしの「無縁社会」論とは根本的に違うのですが・・・・・第6章「無縁社会はみんなの努力の結果である」で、著者は次のように述べます。

「いくつか、無縁社会について調べてる人たちの言動を見ていて気づいたのだけれど『無縁社会の怖さ』を訴えてる人は、有縁社会の人である。有縁社会なんて言葉はないのだけれど、無縁社会の対語として使わせてもらうし、もとより無縁社会というのも造語にすぎない。有縁社会の人は『きちんと幸福な人生』をおもい描ける人たちである。その、日本人があるべき本来の姿、それをふみはずしてしまった人たちの姿を無縁社会として描き出している」

この部分にも反論したい点はありますが、ここはスルーしましょう。さらに、著者は「有縁社会」について次のように述べています。

「有縁社会というのは、たとえば結婚相手は自分で選べない、ということである。

婚礼の日に初めて相手の顔を見た、という話は、まだいまの年寄りが若いころにはリアルだった話で、つまり、有縁社会とはそういう社会のことだ。個人の自由の幅がない。縁が大事だから、つまりは小さいソサエティの存続がとても大事だから、人は社会存続のための道具でしかなくなる。私たちは、そういう社会がいやだったんではないのか。昭和20年代30年代の若く元気な女性を見ると(映画のシーンとかで、ですけど)、『そんなの封建的よ!』と言って古いしきたりをどんどん壊そうとしてますが、あそこできちんと無縁社会を選びましたよね。必死で、懸命に、一人孤独で死んでいける権利を獲得しようと努力して、社会全体でそういう社会を作り上げたんではないですか。

そこで、死の風景だけを見て否定されても困る。

死は選べないというところと、有縁社会はものすごく窮屈で鬱陶しいというポイントを忘れて無縁死だけを嘆いていてもしかたがない」

この意見は読み過ごすわけにはいきません。明らかに間違っているからです。著者は、どうやら「有縁社会」をそのまま戦前の「封建社会」と同一視しているようです。それは、宗教学者の島田裕巳氏の考え方と同じです。

たしかに戦前の日本の「村社会」に代表されるかつての有縁社会には、さまざまな「しがらみ」がありました。村社会の原理とは「全員一致」であり、「無所有」でした。そこに個人の自由はありませんでした。村社会には掟があり、それに逆らった人間には制裁が加えられました。その制裁の代表が、かの悪名高い「村八分」でした。村八分になった人間は、葬儀と火事を除いて、一切の交わりを絶たれたのです。もちろん、村社会のネガティブな側面はわたしも知っています。また、それを肯定する気などまったくありませんし、わたしたちは村社会に戻るべきなどとも思いません。

わたしたちがめざすべき「有縁社会」は、かつての村社会ではありません。掟だとか制裁だとかに(それこそ)無縁な、「つながり」や「支え合い」や「助け合い」や「思いやり」に満ちた社会のことです。

ヘーゲルの弁証法における「正」「反」「合」にならってみましょう。かつての村社会が「正」で、現在の無縁社会が「反」だとします。ならば、わたしがイメージする有縁社会は「合」ということになります。けっして、著者がいうように、「自由」か「つながり」かは二者択一ではありません。わたしたちは、「自由」で「つながり」のある社会を創造することは可能だと思います。

さて、著者の堀井憲一郎氏は「無縁社会」という言葉が流行語となる底にあるのは、やはり「死の忌避」と「いまが大変な時代であるという現在認識」の問題だと見ています。「いまは大変な時代」だから、「とても考えられない大変な死にざま=無縁死」が続出してしまうのだという考え方が出てくるわけです。

さらに著者は、「無縁社会」について次のように述べています。

「無縁社会になり、孤独死する老人が増えたということは、『いまが大変な時代』だから起こったのではなくて、理の当然として、起こるべくして起こったのである。

べつに、ふつうだろうそれは、とおもう。家族を解体すれば、そのしわ寄せはどこかにあらわれる。その1つが老人の孤独死である。

でもそれは負の部分であって、正の部分を見れば、日本は歴史上かつてないほどの経済的な繁栄を得られているわけである。表は、歴史から見れば尋常でなく豊かで強制力があまり強くない社会であり(若い男子が戦争にいく準備を強制されない社会だからね)、裏が(裏のひとつが)老人の孤独死である。バランスとしてみれば、問題ないではないか。というか、この2つを並べた場合は、失ったものより、得たもののほうが大きすぎて、バランスが取れてないとおもうけどね。

ま、そんなに力を入れて攻撃するほどの問題じゃない気はする」

これも、ちょっと読み過せない発言ですね。日本人は「経済的な繁栄」を得られたのだから、「老人の孤独死」ぐらい目をつぶれということではないですか。そりゃあ、いくら何でもおかしいでしょう。どう考えたって、いくら経済的に繁栄しても、次々に老人が孤独死していくような社会が豊かであるはずがありません。このような露骨な「経済至上的」あるいは「拝金主義的」思想には納得できません。

ただし、「無縁社会」の箇所には大きな違和感を感じましたが、そこを過ぎると再び共感できるようになりました。たとえば、第8章「だから、いつだってふつうの時代」で、著者は次のように述べています。

「いまが大変な時代だとすると、それはいつの時代も大変な時代であって、その中で今年は、キリスト生誕以来2011回目の大変な年だし、神武即位から数えたら2671回目の大変な時代であって、それは別にふつうの時代だと言えば、ふつうの時代でしかない。そんなにわれわれは選ばれていない。誰も選んでないし」

そして、第8章の最後に書かれている次の文章にも共感しました。

「われわれはつねに現在しか生きられない。現在しか見られない。過去を見ているつもりであっても現在の投影でしかなく、特に未来についてなぞ、何も見られないしリアルに想像できない。現在を生きてるということは、現在を生きてるとしか言うべきではなく、そこで、ずらして、大変な時代だ、と言う必要はない、ということだ。いつだって、いまの状態をそのまま前へ進めようとしたら、大変に決まってる。大変な時代だとおもえることは、きちんと生きてるんだな、という証明でしかないのだ」

それにしても、なぜ人間は「いまは、大変な時代」と考えてしまうのでしょうか。もしくは、「いまは、大変な時代」と思いたがるのでしょうか。終章「ほんとに大変なときのために」で、著者は次のように書いています。

「おそらく、いまが大変とおもってないと、われわれは滅びる可能性が高まるのだ。

過去のことはすぐ忘れて生きていかないと身が保たないのだ。いま現在につながっていないものに、人はあまりにも関心を払わない。そこに深く興味を持つのは、基本『趣味』の部類に入る。人は、現在のものだけで生きていこうとする」

これを読んだわたしは、茂木健一郎氏の言葉を思い出しました。

かつて拝聴した茂木健一郎の講演会で、ワクワクしたときに脳が分泌するというドーパミンの話が印象的でした。茂木氏によれば、台風が来るとき、それが大きい台風であればあるほど、人間はワクワクするそうです。不謹慎かもしれませんが、地震や津波だって大きいほうがワクワクするのです。そして、そのときに脳がドーパミンを出すわけですが、そのほうが生き残る確率が高くなるというのです。

著者は、続けて次のように述べています。

「だからたとえば『先祖の祭祀』という機能を『家』に持たせて、家庭単位でおこなうよう、やや強制的にシステム化していたのだろう。それが、過去記憶の保存機能だったわけである。個人ではなく『家』で過去を意識していればよかったのだ。

「近年の『個人主義』によって、先祖の祭祀は、軽んじられている。個人が優先されると、つまり『家』に縛られずに生きられるようになると、それは『先祖=家の祭祀』はあとまわしになる。恋愛結婚でしか夫婦が生まれない社会の異常性は、先祖祭祀を軽んじる方向に出る。春分の日や秋分の日は、もとは、春季皇霊祭、秋季皇霊祭であり、祭祀の日であったこともあまり自覚されなくなっている。そもそも『祭』の字からおもいうかべるのはだいたいが『フェスティバル』であって、あまり『先祖を祭る』という意味、つまりいわゆる『法事』というような意味では使われなくなっている。

『無縁社会になってしまう恐怖』の根源は、じつはここにある。『歴史が続かないかもしれない恐怖』である。個人で自由に生きていて、ああ、おれの人生は楽しいな、とおもって生きていて、それだけで生ききれれば素敵ではあるけれど、そうはいかない。やはり継続に対する根本的な願望というか義務が生じてくる」

正直言って、「先祖の祭祀」という言葉が登場したことには驚きました。でも、著者の言いたいことは大変よくわかります。

なるほど、「歴史が続かないかもしれない恐怖」というのは納得できますね。また、その恐怖を打ち破る最大の方法が「先祖の祭祀」であるという指摘は鋭いと思います。

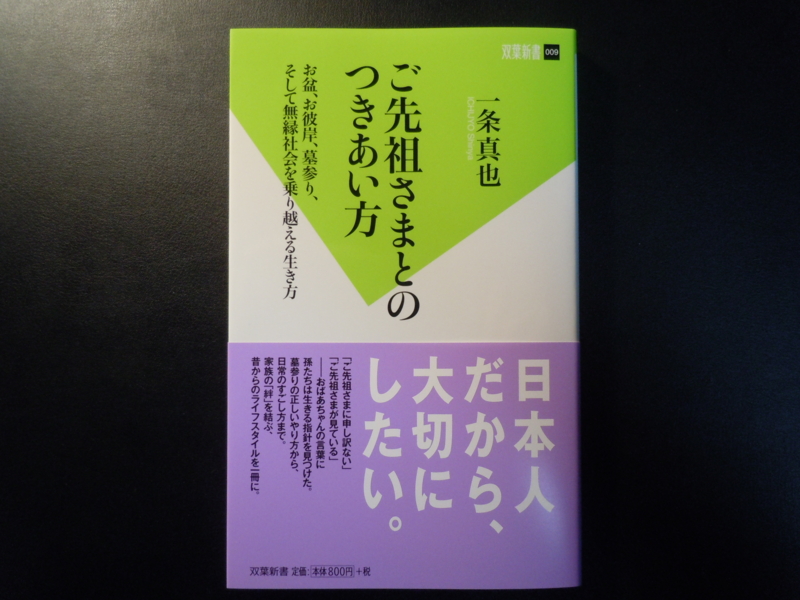

わたしは『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)という本を書きましたが、その本のサブタイトルは「お盆、お彼岸、墓参り、そして無縁社会を乗り越える生き方」なのです。興味がある方は、ぜひ読んでみて下さい。最後に、先祖供養には「いまは大変な時代」ではなく、「いつだって大変な時代」と人々に思わせる力が確かにあると思います。