- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0334 エッセイ・コラム 『超思考』 北野武著(幻冬舎)

2011.05.26

『超思考』北野武著(幻冬舎)を読みました。

今や「世界のキタノ」となった著者が、政治、教育、芸術などをはじめ、最近の日本で気になった出来事についての考えを縦横無尽に綴ったエッセイです。

現代社会を読み解く視点

本書の内容は、雑誌「パピルス」2007年10月から2010年12月に連載した「劇薬!」を改題し、加筆・訂正したものだそうです。帯には、「バラ色の夢を語っても意味はない。人の世を生き抜く最低限の力をつけろ。」というコピーの後で、「思考停止した全国民に捧ぐ、現代社会を読み解く視点。」という言葉が記されています。

本の扉を開くと、冒頭にいきなり次のような言葉が書かれています。

「本文中の極端な意見、過激な言説は、あくまで読者の大脳皮質を刺激し、論理的思考力及び倫理的判断力を高めることを目的とする意図的な暴言であり、北野武の個人的思想並びに政治的見解と必ずしも一致するものではありません。暴言の裏が読みとれない、冗談の意味がわからない、無性に腹が立つなどの症状があるときは、ただちに読書を中止することをお勧めします」

この注意書を読むと、ものすごい猛毒を孕んだ危険書のように思えますが、実際に読んでみると、そんなことはありませんでした。むしろ、著者は正論しか言っていないというのが正直な感想です。

でも、ただの正論に終わらせず、一見、過激な暴論のように思わせるところがエンターテイナーとしての一流のテクニックなのかもしれません。いわゆる「たけし節」は非常に歯切れがよく、読んでいても気持ちが良かったです。そのへんのオッサンに同じことを言われたら、「当たり前のことを偉そうに言いやがって!」と思うようなことでも、著者が言うと異様な説得力を持ちますから、さすがですね。

東山紀之氏の著書などを例外として、わたしは基本的にタレント本の類は読みません。北野武氏の著書もじつは初めて読んだのですが、予想を遥かに超えて面白かったです。著者はもはや芸能人というより、美輪明宏氏などと同じで、現代日本を代表する思想家であると思いました。

本書には全部で19の「考」と銘打ったエッセイが収められています。

第一考「日本総国民思考停止」から、著者の正論が炸裂します。

かつて、ある防衛大臣が「原爆を落とされたのはしょうがない」と発言して失脚させられました。その発言は、もともと大学での講演会の長い発言の流れの中での一部でした。

全体を聞いていれば、誰でもその大臣が原爆投下を容認していないことはわかります。

それにもかかわらず、マスコミは発言の一部だけを巧妙に切り取り、取り上げたのでした。本当に罪があるのはマスコミなのに、防衛大臣が責任をかぶったのです。

マスコミは、防衛大臣の職にある人間にはあるまじき発言だと批判しました。

しかし著者に言わせれば、防衛大臣だからこそ、そういうことも考えていなければいけないのです。まして大学の講義ならば学生に考えさせる意味でも避けて通れない話です。

著者は、こんな当たり前の思考が、今の日本では完全に悪いことになっており、「国民全員が思考停止に陥っている」と警鐘を発するのです。

まず、テレビを中心としたマスメディアで生きている著者が堂々とマスコミを批判するのには感心しました。著者は、防衛大臣の失言問題について次のように述べます。

「批判にさらされるのは、社会の注目を浴びるってことだから、むしろ見せ場だと思えばいい。商店街の喧嘩みたいに、野次馬が集まってどっちが勝つか見守っているわけだから、そこでうまく切り返して勝っていれば、一躍人気者になれたかもしれない。

俺だったら『言葉がちょっと足りなかった。長崎や広島だけじゃない。あの状況だったら、東京にも大阪にも京都にも、日本中にあと何十発も原爆を落とされたってしょうがなかった』とか言う。

俺も『たけしがこんなひどいことを言った』とか、マスコミにはあることないこと悪口をさんざん書かれたけど、それを否定したってそれこそしょうがない。悪口を書かれたら、もっとワルぶっちゃう。ワルでもなんでもないけれど、相手が笑うしかないくらい破天荒なことを言ってしまえばいい。笑ったらこっちの勝ちだ」

こんな感じで、著者はさまざまな世の中の出来事をぶった斬っていくのですが、わたしは特に第十五考「師弟関係」と第十八考「目に見えないこと」に大いに共感しました。

まず「師弟関係」ですが、著者の若い頃、師匠と弟子という人間関係はすでに形骸化していました。著者が松鶴家一門に入ったのも、誰かの弟子にならないと漫才の舞台に立てないので、単に漫才をするためだったとか。

では、著者は師弟関係を軽んじているのかというと、そうではありません。著者には御存知「たけし軍団」という多くの弟子たちがいますが、次のように述べています。

「師匠として何かを教えたとすれば、礼儀くらいのものだ。礼儀だけは厳しく躾けた。たとえば俺が誰かと話していたら、その話している人は全部お前らの師匠だと思ってやってくれ。俺よりも年上の人だったら、俺よりも偉い人だと思って接してくれなきゃ困るということだけは言った。テレビに出たいばっかりに弟子になったような連中だから、放っておくと勘違いする。自分の師匠はこんなにテレビで活躍しているのに、この人はちっともテレビで見たことがないというのでバカにする。それは絶対に許されないというわけだ。スタッフとの関係もそうだ。テレビや映画の世界にはADがいて、現場ではいちばん下の労働力だから、いつも上の人間から怒鳴られたり怒られたりしている。タレントの側は、どうしても見下してしまうのだけれど、それも許さなかった。きちんと敬語で話して、名前には『さん』をつけて呼べと、それだけはうるさく言った。仲良くなったら話は別だけれど、初対面のADに生意気な口を利くような真似はさせない」

なぜ、弟子たちに礼儀を教え、厳しく躾けたのか。著者は述べます。

「礼儀を躾けるのは、それがこの社会で生きていく必要最小限の道具だからだ。社会を構成しているのは人間で、どんな仕事であろうとその人間関係の中でするしかない。何をするにしても、結局は、石垣のようにがっしり組み上がった社会の石の隙間に指先をねじ込み、一歩一歩登っていかなければ上には行けない。その石垣をどういうルートで登るかを教えてやることなんてできはしないのだから、せめて指のかけ方は叩き込んでやろうと思っている」

わたしは、この文章を読んで、まるで孟子の言葉ではないかと思いました。まさに儒教の徒といってもおかしくないほど、著者は「礼」というものを重んじています。

若き日の著者と佐久間会長(中央)

そういえば、昔、わが社がお笑いイベントを開催して北九州に「ツービート」や「ゆーとぴあ」などの若手芸人をたくさん呼んだことがあります。

イベント終了後、佐久間進会長は彼らを小倉の夜の街に連れ出し、伝説的おかまバー「ストーク」などで飲んだそうです。

自身が実践礼道・新小笠原流を立ち上げ、礼儀については人一倍厳しい佐久間会長ですが、そのときの「ビートたけし」こと著者の礼儀正しさには感嘆したそうです。

「あんなに礼儀正しいタレントさんは初めて見た」と言っていました。

それから第十八考「目に見えないこと」にも非常に共感させられました。

毎朝毎晩、仏壇を拝んでいるという著者は、次のように述べています。

「その昔は(といってもそう遠い昔のことではないが)仏壇に朝晩、水や供物をあげ、拝むのは人としてごく当たり前のことだった。子供の頃は学校から帰ると、仏様に線香をあげなさいとよく母親に言われたものだ。頂き物も学校の成績表も、まずは仏壇に供えることになっていた。人の家を訪ねたら、仏壇に手を合わせ、その家のご先祖様に挨拶するのが礼儀だった。仏壇を媒介にして、昔の日本人は死者と一緒に生きていたのだ」

そういう日本人の姿を見て、人類学者なら「祖先崇拝」とか「トーテミズム」とか、ひとつの宗教形態として分類するかもしれません。しかし著者は、「お盆にはあの世のご先祖様を迎え、親しい人の命日には墓参りをし、新年には神社に詣でる。そういう風にして、日本人は生きてきた」と言います。まったく同感です。

死者とともに生きる

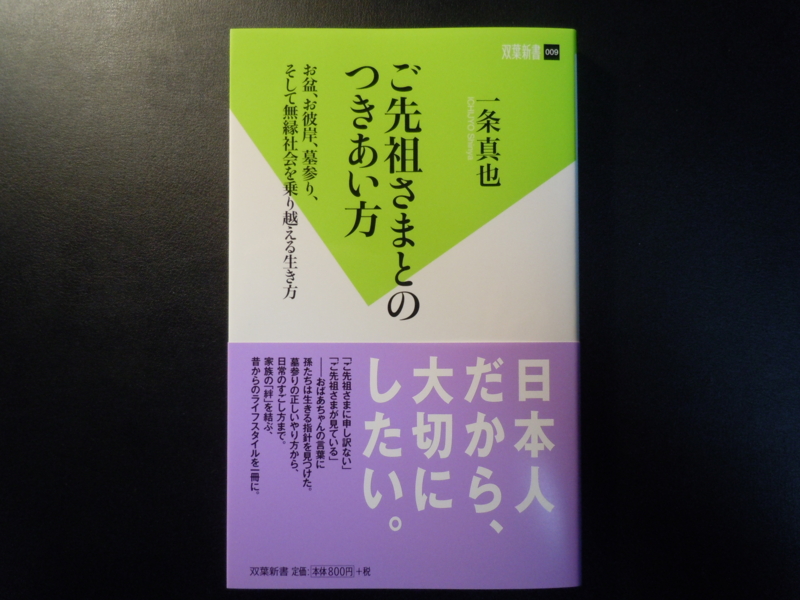

まるで拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の内容そのものの発言です。

著者は別に何かの信仰から仏壇を拝んでいるわけではないそうで、「あの世があるのかないのか、来世があるのかないのか、俺にはよくわからない」と正直に告白します。

生きている人間にわかるわけもなく、それは答えの出る問題ではないというのです。

このへんも、孔子の「怪力乱神を語らず」に通じるような気がしますが、著者は宗教について次のように述べています。

「神様を信じるかどうかも同じことだ。

だからそれは信仰の問題になる。もし合理的な答えが出せるものなら、宗教対立なんてとっくの昔に解決しているはずだ。

その答えのない問題に、あえて答えを出さないのが日本人の知恵だったのだ。

かつては、そういう日本人の姿勢はおかしいなんて言われたものだ。初詣は神社で、葬式はお寺、結婚式は教会なんて信じられないというわけだ。

欧米的な宗教の定義から言えば、確かにそういうことになるのかもしれない。

けれど、むしろ日本的な、ある意味で曖昧な宗教観の方が、現実的でもあるし、大人な態度と言えるんじゃなかろうか。

自分はこの神を信じるぞと、力こぶを入れてしまうからややこしいことになる」

著者のこの考え方は、わたしが多くの著書で繰り返し主張してきたことでもありますので、これを読んで本当に嬉しかったです。

そして、なぜ人間にとって神や仏や魂といった「目に見えないもの」が必要なのか。それについて、著者は次のように述べています。

「科学の進歩とともに、神様の居場所は人間界から遠ざかった。昔は雲の上に天国があった。今じゃ百三十七億光年先まで、そんなものはないことがわかっている。けれど、そういう無神論だけで生きていけるほど強い人間ばかりではない。

たとえば、自分にとって本当に大切な人を失ったときに、そのこととどう折り合いをつけるか。誰よりも大切な人の死を、自分にどうやって受け入れさせるか。あるいは、その喪失感をいかにして乗り越えるか。

人によって、それは様々だろうけれど、自分の経験から言えば、やっぱりそこにはクッションが必要だった。

人は死んだら無に帰るという考え方だけでは、乗り越えられなかった。

俺が毎朝毎晩、仏壇に手を合わせるようになったのは、お袋が亡くなってからのことだ」

著者の自宅の仏壇には、亡き母だけでなく、他にも色々な人が入っているそうです。

父親や祖母はもちろん、著者の浅草時代の師匠、黒澤明監督、淀川長治さん、鈴木その子さんなど、著者にとって大切な人が全部で8人入っているというのです。もちろん家族とは違うわけですから、それらの人々の位牌があるわけではありません。

写真だったり、手紙だったり、形見だったり、とにかく著者がその人を偲ぶよすがとなる何かが入っているというのです。そして、ことあるごとに8人の死者に語りかけたり、報告したり、相談したりしているそうです。

いわば死者と同居生活をしている著者は、次のように述べます。

「そうやって俺は彼らと一緒に生きている。

彼らとは二度と会えないのだという事実と、折り合いをつけながら生きている。

それは、悪いことではないと思う。

いや、あえて言わせてもらえば、今の世の中が殺伐としているのは、そういう感覚が失われてしまったからでもあると思う。

世界は目に見えるものだけでできているわけではない。自分という存在がここにあるのも、気の遠くなるような過去から延々と続く生と死の連鎖の結果なのだ」

「世界は目に見えるものだけでできているわけではない」という著者の言葉は、「本当に大切なものは目には見えない」とつぶやいた「星の王子さま」にも通じます。著者の発言から、サン=テグジュペリの名作を連想してしまいました。さらに、著者は続けて次のように述べます。

「彼らが本当にあの世から俺を見てくれているのかどうかはわからない。答えは、自分が死ぬまでわからないだろう。

わからなくていい。俺はその答えを知るのを、死ぬときの楽しみにしている。

ただ彼らへの感謝の気持ちだけは忘れたくない。

彼らが死んだからといって、彼らとの絆までが断ち切れたとは思いたくない。

だから俺は仏壇に手を合わせる。一日のうちのほんの僅かな時間ではあるけれど、少なくともその瞬間は彼らのことを思い出す。

それは俺にとって、大切な時間なのだ」

わたしは、8人の死者は実際に著者を助けてくれていると思います。わたしは「けっして死者を忘れてはならない」と思って生きていますが、死者のことを想いながら生きている人ほど精神的にも安定しており、生き生きと元気であることを知っています。

最後に、最終考「くそジジイとくそババア」にも考えさせられました。 ホームレスの人を「レゲエのおじさん」と最初に呼んだのは著者だそうです。本当は「乞食」と呼んだほうがいいのではないかと考えているそうで、次のように述べています。

「乞食という言葉を使わなくなったって、乞食の生活が楽になるわけじゃない。

乞食をホームレスと呼ぶようになって何年経ったか知らないが、それで世の中が少しでも変わったのか。

乞食と言えなくなって、ホームレスと呼ぶようになった。ホームレスを日本語にすれば宿無しだ。乞食は放送禁止で、宿無しはOKという根拠がよくわからない。だいたい、ホームレスという言葉はなんだかよそよそしくて好きになれない。

まあそれは感覚の問題なのだろうが、俺は乞食という言葉の方が、愛情というか優しさを感じる。貧乏人が貧乏人に注ぐぎりぎりの優しさ、路線で行き倒れていたらどこかに埋めて石でも置いてやるくらいの、ぎりぎりの優しさではあるけれど。

タチの悪い子供が、ただの慰みにホームレスを暴行して殺してしまったなんてニュースをよく聞くようになったのも、彼らを乞食と呼んではいけなくなってからのような気がする」

言葉は著者にとって商売道具であり、著者は言葉によって生きている人です。そんな著者によるこの発言は、大きな説得力があると思います。

何気なく手に取って読み始めた本書ですが、あまりにも自分と同じ考えがそこに書かれているので驚きました。また、著者ならではの斬新な発想にも驚かされました。

漫才時代の猛烈な毒舌や、監督した映画における過激な暴力描写などから、わたしは著者のことを一種のアナーキストのように思っていました。しかし、それは完全な誤解で、じつは高い倫理性を持った人なのだと認識を改めました。おそらくは、亡くなったお母さんの影響が大きかったのでしょう。

今後、著者の書いた本を何冊か読んでみたいと思います。そして、これはまだ予感でしかありませんが、岡本太郎の芸術作品よりも岡本太郎の文章のほうが面白いように、著者の場合は映画よりも文章のほうが面白いような気がします。