- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0090 帝王学・リーダーシップ 『日本人へ リーダー篇』 塩野七生著(文春新書)

2010.06.12

『日本人へ リーダー篇』塩野七生著(文春新書)を読みました。

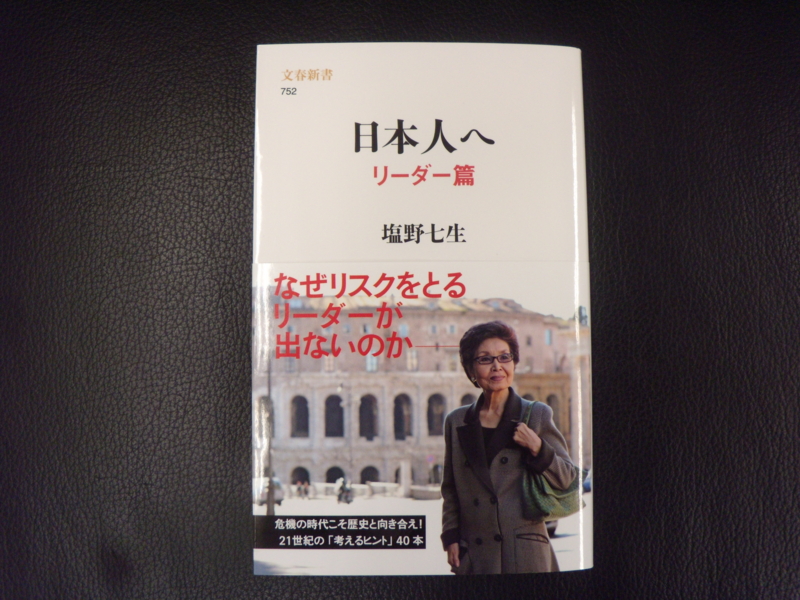

帯には、ローマのコロッセオの前で撮影した著者の写真と一緒に「なぜリスクをとるリーダーが出ないのか」というコピーが書かれています。「文藝春秋」2003年6月号~2006年9月号に連載された巻頭言を集めた本です。

21世紀の「考えるヒント」40本

リーダーとは何でしょうか。

まず、人を導く存在であり、それゆえ人を動かす存在です。では、どうやって人を動かすのか。それは、その人の心を動かすしかありません。

ならば、どうやって人の心を動かすのか。

リーダーシップについて考えはじめると、そのとたん理想の人間像を求める旅に出てしまうことに気づきます。人間として「かく在りたい」「かく振る舞いたい」という理想が、自分にとっての究極のリーダー像をつくりあげる。そして、理想の人間、理想のリーダーというものに想いを馳せたとき、その本質は「人間的魅力」という一語に集約されてしまうことがわかります。

意思の強さとか判断力とか包容力とか、リーダーシップに必要とされる要素をいくら列挙しようとも、それらはしょせん、「人間的魅力」という曖昧にして圧倒的な価値の前では輝きを失います。

著者が描く古代ローマのリーダーたちは、「人間的魅力」を豊かに放っています。その中でも、ユリウス・カエサルこそは「究極のリーダー」の名にふさわしいでしょう。

カエサルは、昔からジュリアス・シーザーの名で『プルターク英雄伝』やシェイクスピアの戯曲に登場し、大きな人気を博してきました。『ローマ人の物語』の中で活躍するカエサルは「こんなリーダーの下に仕えてみたい」と読者に思わせるほど、何ともいえぬ男の色気をふんだんに放っており、人間的魅力の塊と言えます。もともと人気者だったカエサルですが、塩野氏の大著『ローマ人の物語』によって、一躍、最高の人気者にのぼりつめました。

わたしは、かつてローマを訪れたとき、塩野七生氏にお会いしたことがあります。そのとき、たっぷりカエサルの魅力についてお話をお聞きしました。

本書では、アレクサンダーとカエサルを横綱級のリーダー、すなわち歴史上の英雄として扱っています。そして、この2人が他の多くの侵略者と同一視されずに歴史上の英雄となった原因を推測しています。すなわち、戦争に勝って以後に、2人とも主観的な大義を客観的な大義に変えるということをしたからです。

つまりは、勝者の大義を、敗者さえも納得する大義に変えたのです。アレクサンダーは、自らが率先した1万人の部下とともに、ペルシャの女との結婚式を行いました。もはやギリシャ人もペルシャ人もなく、両者とも対等の立場で自身の帝国に参加するのだという意志の表明でした。若きアレクサンダーは、新秩序を築こうとしたのです。

カエサルもまた、この考えを踏襲しました。カエサルの平等主義は、ローマ市民権の拡大に示されました。彼は、それまで「アルプスのこちら側(チザルピーナ)」と呼ばれ、ローマ市民から外国人扱いされていたアルプス以南のイタリア人、次にローマで仕事をするすべての医師や教師、さらには、最近まで彼自身が敵として戦っていた「蛮族」のガリア人の指導者たちにまで市民権を与えたのである。

ローマにおいて市民権を持つことは、人種や民族や宗教を超えて、ローマの市民と同等の権利を与えられるということです。すなわち、ローマの法によって、その人物の私有財産と個人の人権は守られるということを意味したのです。これを平等と言わずして、何を平等と言うのでしょうか。

カエサルの前には、「征服者」も「被征服者」もありませんでした。こうしてガリア人も、「パクス・ロマーナ」というローマの大義の一翼をともに荷なうようになってゆくのです。「パクス・ロマーナ」とはもちろん「ローマの平和」ということですが、あれもまた新秩序であったのです。

著者はまた、アレクサンダーも、カエサルも、さらにはカルタゴの名将ハンニバルも、そのハンニバルを最後の一戦で破ったローマの武将スキピオも、戦略戦術上の絶対感覚の持ち主であったと述べます。なぜなら、彼らはいずれも、部下の兵士たちの犠牲を最小限に押さえながら、数では圧倒的に優位な敵に勝ってしまうからです。ところが、著者はここで1つの疑問に行き当たり、次のように述べます。

「アレクサンダーもハンニバルもスキピオも二十代の若さで数万の軍を率いていたのだから、根っからの軍事のプロと言えるだろう。だが、カエサルだけは四十代に入ってから大軍を率いる地位に就いたので、それ以前は中隊の指揮官でもなかった。そのアマチュアがなぜ、プロに、しかも第一級のプロになれたのか」

この問いへの答えとして、ギリシャ哲学者である田中美知太郎が40年も昔に語った「カエサルの『ガリア戦記』がいいのも、彼がよく人間を洞察することができたからでしょう」という言葉を引き合いに出します。本書の冒頭では、そのカエサルがとびきりの人間通であったことを示す次のような言葉を紹介しています。

「人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は、見たいと思う現実しか見ていない」

最後に、現代日本に対して、著者は的確なメッセージを発します。

栄華を誇ったローマ帝国も3世紀に入ると、政策の永続性が失われました。つまり、皇帝がやたらと変わるようになったのです。その1世紀前は五賢帝の時代で、ローマは最も安定し繁栄していました。

当時の賢帝たちの在位期間は平均して20年でした。それが3世紀に入ると、平均して4年になるのです。もっとも蛮族が来襲してこなかったりすると、能力のない皇帝でも安泰でいられたため、3世紀ローマの皇帝たちの実質在位期間は1人につき2年であったと推測して、著者は次のように述べます。

「危機の時代は、指導者が頻繁に変わる。首をすげ代えれば、危機も打開できるかと、人々は夢見るのであろうか。だがこれは、夢であって現実ではない」

危機の時代に、やらなければならないことはわかっているのです。誰が当事者になろうが、それをやりつづけるしかないのです。新しい当事者が新しい何かを「やる」ことよりも、やらなければならないことを「やりつづける」ことのほうが重要なのです。

人が代わるばかりでは、やるべき政策が継続して行われません。それは他の面での無駄使いにつながり、おかげで危機はなお一層深刻化します。かくして、栄光のローマ帝国は衰亡してゆく。2年どころか、首相が4人も続けて1年持たなかった日本に未来はあるのか。

著者が言うように、重要なことは、「やる」よりも「やりつづけること」なのです。